退行:介護における理解と対応

介護を学びたい

先生、「退行」って、介護と介助の場面でどんな時に使うんですか?よく分からなくて…

介護の研究家

いい質問だね。例えば、トイレトレーニングを終えた子が、病気や環境の変化でまたおむつが必要になる、といった状況で使われるよ。 身体的な機能だけでなく、言葉でうまく伝えられなくなったり、甘えが強くなったりといった精神的な面でも使われるんだ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、今までできていたことができなくなるってことですね。何かきっかけがあるんですか?

介護の研究家

そう。きっかけとしては、病気や怪我、入院、引っ越し、家族構成の変化といった環境の変化、精神的なストレスなどが考えられるね。だから、退行が見られたら、その原因を探ることが大切なんだ。

退行とは。

『退行』という言葉について説明します。これは、介護や介助の場面で耳にする言葉です。心や体、体の働きなどが、今の状態よりも、発達していない状態、あるいは、本来よりも単純な状態に戻ってしまうことを指します。

退行とは

人は誰でも成長と共に様々な能力を獲得し、成熟していきます。しかし、時に既に身に付けたはずの能力や行動が、以前の未熟な状態に戻ってしまうことがあります。これを退行といいます。まるで時計の針が逆戻りするようなこの現象は、心身の働きや行動の仕方に見られ、その表れ方は実に様々です。

例えば、トイレの習慣がしっかり身についていた子供が、強い不安や生活環境の変化によって、再びおねしょをしてしまう場合があります。また、高齢者の方で、以前は普通に会話をできていた方が、認知症の進行によって言葉を発しにくくなる、といったこともあります。このような状態も退行の一種です。

退行は、一時的なものから長期間続くものまで、その期間は様々です。また、その程度も人によって大きく異なり、軽いものから深刻なものまで幅広く存在します。

ここで重要なのは、退行は必ずしも悪いことではないという点です。状況によっては、環境に適応するための反応として現れる場合もあります。例えば、小さな子供が弟や妹が生まれた時に、まるで赤ちゃんのようになってしまうことがあります。これは赤ちゃん返りと言われる現象ですが、親の愛情や関心を引こうとするための、一種の退行と捉えることができます。

介護の現場では、利用者一人ひとりの置かれている状況やこれまでの経験を理解し、退行のサインを見逃さないよう、常に注意深く観察することが大切です。退行は、利用者の心の状態を理解するための重要な手がかりとなる場合もあるからです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 既に身に付けた能力や行動が、以前の未熟な状態に戻ってしまうこと |

| 具体例 | 幼児期:トイレトレーニング後の幼児が、環境変化などによりおねしょをする 高齢期:認知症の進行により、会話が困難になる |

| 期間 | 一時的なものから長期間続くものまで様々 |

| 程度 | 軽いものから深刻なものまで様々 |

| 評価 | 必ずしも悪いことではない 環境適応のための反応の場合もある(例:赤ちゃん返り) |

| 介護現場での対応 | 退行のサインを見逃さない 利用者の心の状態を理解するための手がかりとする |

退行の要因

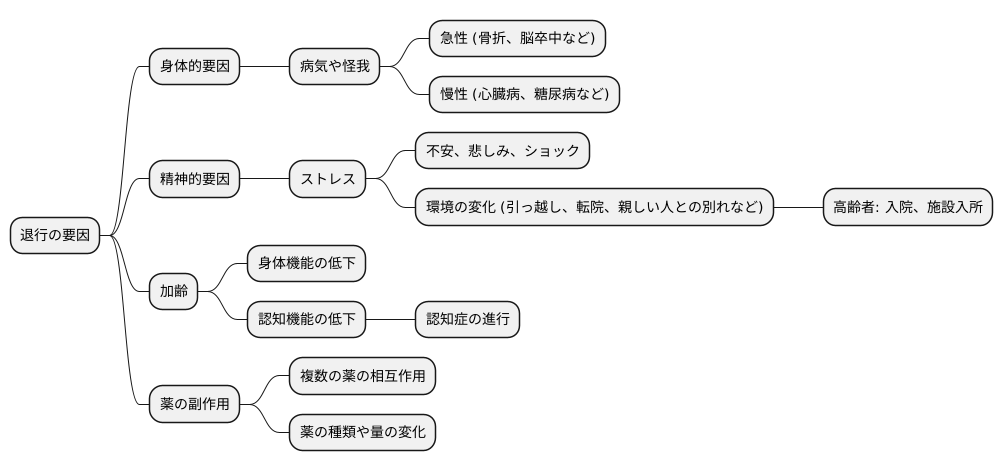

人は、様々な理由で以前できていたことができなくなる、いわゆる「退行」を経験することがあります。退行は一時的なものから長期的なものまで様々で、その原因を探り適切な対応をすることが重要です。

まず、身体的な要因として、病気や怪我の影響が挙げられます。例えば、骨折や脳卒中といった急性の病気や怪我は、身体機能の低下を招き、日常生活動作に支障をきたすことがあります。また、慢性的な病気、例えば心臓病や糖尿病なども、体力や気力を低下させ、以前はできていたことができなくなることがあります。

次に、精神的なストレスも退行の大きな要因となります。強い不安や悲しみ、大きなショックといった精神的な負担は、心身に影響を及ぼし、意欲や集中力の低下につながります。また、環境の変化もストレスとなり、退行を招くことがあります。例えば、引っ越しや転院、親しい人との別れなどは、慣れ親しんだ環境や人間関係を失うことで大きなストレスとなり、心身のバランスを崩してしまうことがあります。高齢者の場合、入院や施設入所といった生活環境の大きな変化は、特に大きなストレスとなる可能性があります。

さらに、加齢による身体機能や認知機能の低下も退行の要因となります。特に、認知症の進行は、記憶力や判断力といった認知機能の低下を招き、日常生活に大きな影響を与えます。

また、薬の副作用も退行の原因となることがあります。高齢者は複数の薬を服用していることが多く、薬の相互作用によって予期せぬ副作用が現れる可能性も高まります。服用している薬の種類や量の変化にも注意が必要です。

このように、退行には様々な要因が考えられます。介護をする際には、利用者の状況を注意深く観察し、身体面、精神面、環境面など多角的な視点から原因を探ることが大切です。そして、その原因に応じた適切な対応策を講じることで、利用者の生活の質を維持・向上していく必要があります。

介護における退行への対応

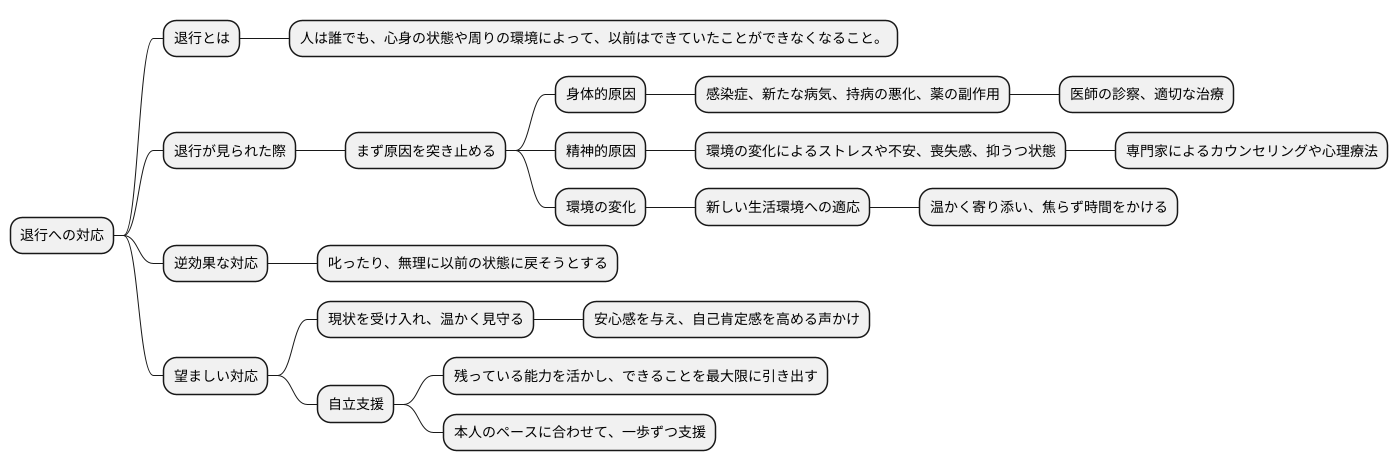

人は誰でも、心身の状態や周りの環境によって、以前はできていたことができなくなることがあります。介護の世界では、このような状態を「退行」と呼びます。退行が見られた際は、まず原因をしっかりと突き止めることが大切です。

身体的な原因が疑われる場合は、例えば、感染症や新たな病気の発症、持病の悪化、薬の副作用などが考えられます。このような時は、速やかに医師の診察を受け、適切な治療を開始することが重要です。自己判断で対処せず、専門家の指示に従うようにしましょう。

精神的な原因が考えられる場合は、環境の変化によるストレスや不安、喪失感、抑うつ状態などが背景にあるかもしれません。慣れ親しんだ場所から新しい環境に移ったばかりであったり、大切な人を失ったばかりである場合などは特に注意が必要です。このような場合は、専門家によるカウンセリングや心理療法などを検討し、心のケアに重点を置いた支援を行います。

周りの環境の変化が原因である場合は、新しい生活環境への適応に時間がかかっているのかもしれません。急に環境が変わると、誰でも戸惑いを感じ、不安定になるものです。新しい環境に慣れるまでは、温かく寄り添い、焦らずゆっくりと時間をかけて見守ることが大切です。

退行した行動を叱ったり、無理に以前の状態に戻そうとするのは逆効果です。現状を受け入れ、温かく見守る姿勢が重要です。「大丈夫ですよ」「あなたのペースで良いですよ」といった安心感を与え、自己肯定感を高めるような声かけを心がけましょう。

できることは自分で行えるように、適切な援助を行い、自立を支援していくことも大切です。残っている能力を活かし、できることを最大限に引き出すことで、自信を取り戻し、退行から回復していく可能性を高めることができます。焦らず、その人のペースに合わせて、一歩ずつ支援していくことが、退行への対応で最も大切な点です。

家族への支援

高齢者の心身の機能が低下していくことを「退行」といいます。これは、本人だけでなく、支える家族にとっても大きな負担となります。

以前はできていたことがだんだんできなくなっていく様子を目の当たりにする家族は、戸惑いや不安、悲しみといった様々な感情を抱きます。今まで元気だった親が、子供のようになっていくのを見るのは、想像以上に辛いものです。

このような状況で、介護をする人は、家族の気持ちを理解し、寄り添うことが何よりも大切です。家族は、何もかも一人で抱え込み、誰にも相談できずにいるかもしれません。「なぜこのような状態になってしまったのか」「これからどうすればいいのか」といった不安や疑問に、丁寧に答える必要があります。

退行には、様々な原因が考えられます。たとえば、加齢による身体機能の衰えや、認知症の進行、病気の後遺症などが挙げられます。また、環境の変化や精神的なストレスも影響することがあります。原因を特定し、適切な対応策を家族と一緒に考えることが重要です。

介護をする家族が一人で抱え込まずに済むよう、様々な支援策があることを伝えることも忘れてはいけません。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに相談することで、介護サービスの利用や、介護用品の貸し出しなど、様々な支援を受けることができます。また、同じような悩みを持つ家族の集まりに参加することで、気持ちを分かち合い、情報交換をすることもできます。

家族が安心して介護を続けられるよう、様々な関係者と連携し、しっかりと支える体制を作っていくことが重要です。介護をする人と家族が協力し合い、利用者を支えることで、退行への対応もよりスムーズになります。

| 高齢者の退行 | 家族への影響 | 介護者の役割 | 支援策 |

|---|---|---|---|

| 心身の機能低下 | 負担、戸惑い、不安、悲しみ | 家族の気持ちに寄り添う、不安や疑問に答える、原因特定と対応策を共に考える | 介護サービス利用、介護用品貸し出し、家族の集まりへの参加 |

| 以前できていたことができなくなる | 想像以上の辛さ | 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所への相談 | |

| 原因:加齢、認知症、病気の後遺症、環境変化、精神的ストレス | 関係者と連携し支援体制を作る | ||

| 介護者と家族の協力 |

多職種連携の重要性

高齢になると、体の機能が少しずつ衰えてしまうことがあります。 このような衰えは「退行」と呼ばれ、日常生活に様々な影響を及ぼします。食事や入浴、着替えといった身の回りのことが難しくなるだけでなく、コミュニケーションがうまく取れなくなったり、今までできていたことができなくなったりすることもあります。このような退行への対応には、医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門家が協力して対応することがとても大切です。

医師は、体の状態を診断し、薬を処方したり、治療方針を決定します。看護師は、健康状態の観察や管理、医療処置を行います。介護職員は、食事や入浴、排泄などの日常生活の支援を行います。理学療法士は、体の機能回復のための訓練を行います。作業療法士は、日常生活に必要な動作の訓練や、趣味や仕事などへの参加を支援します。言語聴覚士は、言葉やコミュニケーションに関する問題の改善を支援します。このように、それぞれの専門家が持つ知識や技術を活かすことで、利用者一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかな支援を提供することが可能になります。

専門家同士が連携するためには、定期的に話し合いの場を設けることが重要です。それぞれの専門家が、利用者の状態や支援内容について情報を共有し、意見を交換することで、より良い支援方法を見つけることができます。また、利用者を支えるチーム全体の連携を強めることにもつながります。

さらに、病院や施設内だけでなく、地域にある様々な機関との連携も大切です。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所など、地域にある様々な資源を活用することで、利用者やその家族が必要とするサービスや支援につなげることができます。そうすることで、利用者や家族の負担を軽くし、より質の高い支援を提供することが可能になります。様々な機関と協力して、利用者の方々が安心して暮らせるように支えていくことが重要です。

| 専門家 | 役割 | 連携の重要性 |

|---|---|---|

| 医師 | 体の状態の診断、薬の処方、治療方針の決定 | 定期的な話し合いの場を設け、利用者の状態や支援内容について情報を共有し、意見を交換することで、より良い支援方法を見つける。 利用者を支えるチーム全体の連携を強める。 病院や施設内だけでなく、地域にある様々な機関(地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など)と連携することで、利用者やその家族が必要とするサービスや支援につなげ、負担を軽減し、質の高い支援を提供する。 |

| 看護師 | 健康状態の観察や管理、医療処置 | |

| 介護職員 | 食事や入浴、排泄などの日常生活の支援 | |

| 理学療法士 | 体の機能回復のための訓練 | |

| 作業療法士 | 日常生活に必要な動作の訓練や、趣味や仕事などへの参加を支援 | |

| 言語聴覚士 | 言葉やコミュニケーションに関する問題の改善を支援 |

予防と早期発見

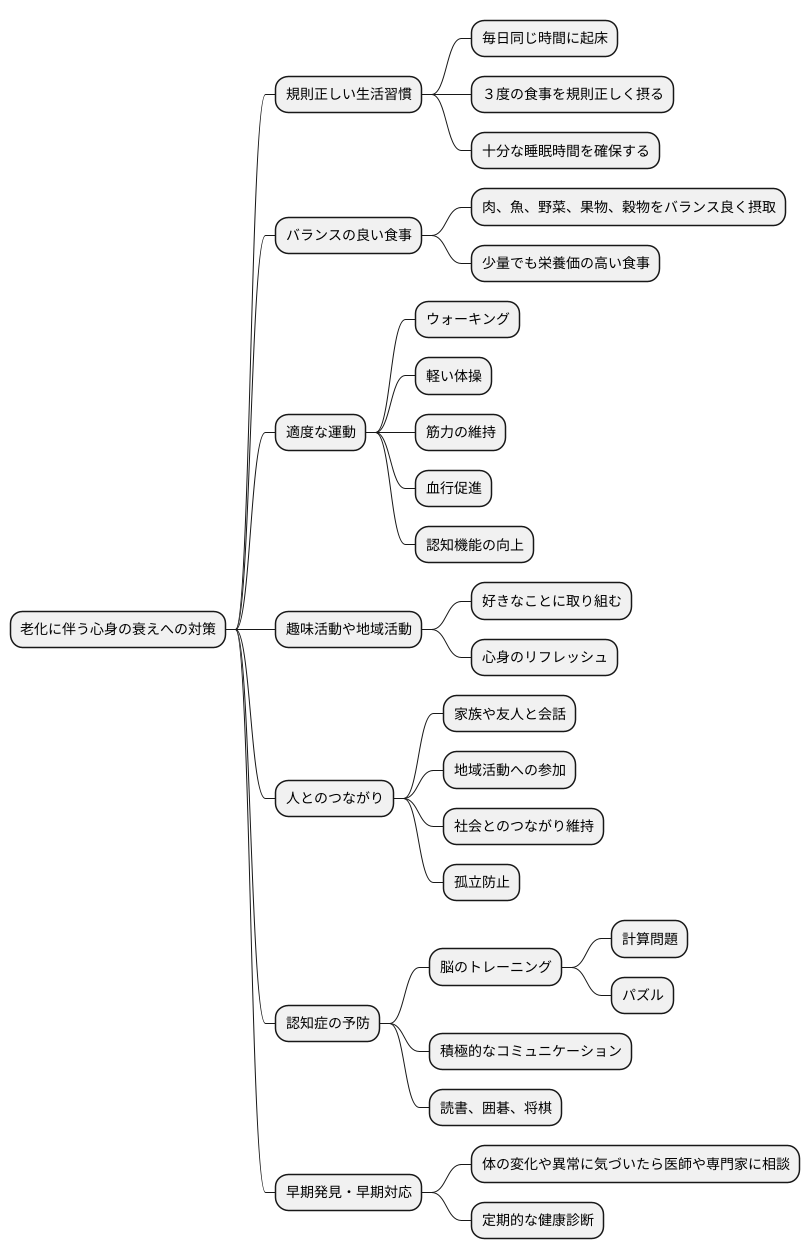

老化に伴う心身の衰えは、誰しもが避けることのできない自然な流れです。しかし、適切な予防策を講じることで、その進行を緩やかにし、より長く健康な状態を保つことが可能です。

まず、規則正しい生活習慣を維持することは、心身の健康を保つための土台となります。毎日同じ時間に起床し、3度の食事を規則正しく摂り、十分な睡眠時間を確保することで、体のリズムを整え、自律神経のバランスを保ちます。

バランスの良い食事も、健康維持に欠かせません。肉、魚、野菜、果物、穀物など、様々な食品をバランス良く摂取することで、体に必要な栄養素を補給できます。特に、高齢になると食が細くなりがちなので、少量でも栄養価の高い食事を心がけることが重要です。

適度な運動も、心身の健康に大きく貢献します。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かすことで、筋力の維持、血行促進、認知機能の向上などの効果が期待できます。また、趣味活動や地域活動など、自分が楽しめることを見つけることも大切です。好きなことに取り組むことで、心身のリフレッシュになり、生活にハリが生まれます。

人とのつながりを大切にすることも、心身の健康に良い影響を与えます。家族や友人と会話を楽しんだり、地域活動に参加したりすることで、社会とのつながりを維持し、孤立を防ぐことができます。

高齢者の場合、認知症の予防にも注意を払う必要があります。計算問題やパズルなどの脳のトレーニングや、家族や友人との積極的なコミュニケーションは、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。読書や囲碁、将棋なども良い刺激になります。

早期発見も非常に重要です。少しでも体の変化や異常に気づいたら、早めに医師や専門家に相談しましょう。早期に対応することで、症状の進行を遅らせたり、重症化を防いだりすることができる場合があります。定期的な健康診断も、早期発見に役立ちます。