清潔で快適な眠りのために:リネン交換

介護を学びたい

先生、「リネン交換」って、介護と介助、どっちの言葉として使うことが多いのでしょうか?寝たきりの方の場合は、褥瘡予防のためにシーツ交換の技術が必要とのことですが、少しの違いで褥瘡になるなら、介助に近い感じがします。

介護の研究家

いいところに気がつきましたね。確かに、寝たきりの方のリネン交換は、褥瘡予防という点で医療行為に近い側面があり、介助的要素が強いです。しかし、健康な方や、自立している方でも、清潔保持や快適な環境づくりのためにリネン交換は行われます。

介護を学びたい

つまり、その方の状態によって、介護になったり介助になったりするということでしょうか?

介護の研究家

その通りです。寝たきりの方など、医療的な知識・技術が必要な場合は「介助」として捉えられ、そうでない場合は「介護」として捉えられることが多いです。つまり、リネン交換という言葉自体は、どちらにも使われる言葉ということですね。

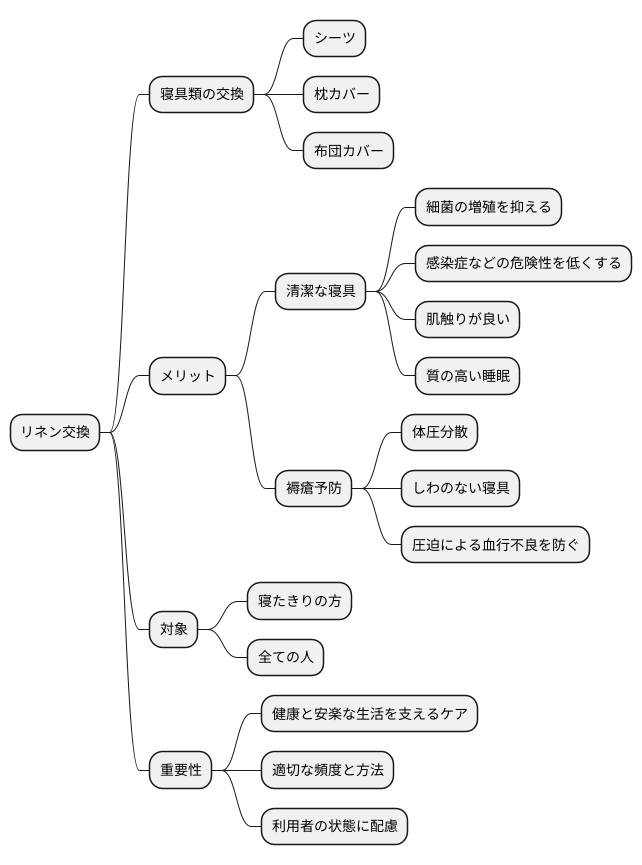

リネン交換とは。

寝具の取り換えについて説明します。寝具の取り換えとは、枕カバーやシーツなどを取り換えることです。目的は、清潔さを保ち、しわなどによる床ずれを防ぎ、快適な環境を作ることです。介護施設では、だいたい週に一回行います。おねしょなどで汚れた場合は、その都度取り換えます。寝たきりの方の場合、ちょっとしたしわでも床ずれの原因となるため、取り換え方についてはしっかり学んで実践することが大切です。正しい技術を身につければ、寝たきりでも、寝たままの状態でシーツを取り換えることができます。

リネン交換とは

寝具類の交換、いわゆるリネン交換とは、シーツや枕カバー、布団カバーといった寝具を新しいものに取り替える作業のことを指します。清潔に整えられた寝具で眠ることは、誰もが望む心地よい眠りの基本と言えるでしょう。定期的にリネン交換を行うことは、見た目を美しく保つだけでなく、利用者の健康を守る上でも大変重要な役割を担っています。

清潔な寝具を用いることで、細菌の増殖を抑え、感染症などの危険性を低くすることができます。また、清潔な寝具は、肌触りも良く、質の高い睡眠へと導いてくれます。さらに、しわのない、きれいに整えられた寝具は、褥瘡(床ずれ)を予防する効果も期待できます。

褥瘡は、寝たきりの方にとって、大きな負担となる深刻な皮膚の障害です。皮膚が長時間圧迫されることで血行が悪くなり、組織が壊死してしまうことで発生します。しわになった寝具は、一部分に強い圧力が集中してしまう原因となります。適切なリネン交換によって寝具のしわをなくし、体圧を分散させることで、褥瘡発生のリスクを減らすことができます。そのため、特に寝たきりの方にとって、適切なリネン交換は褥瘡予防の重要な取り組みと言えるでしょう。

リネン交換は、単なる寝具の交換作業ではなく、利用者の健康と安楽な生活を支える大切なケアです。利用者の状態に配慮しながら、適切な頻度と方法でリネン交換を行うことが重要です。

交換の頻度

寝具類の交換頻度は、介護を行う場所や利用されている方の状態によって大きく変わります。多くの介護施設では、清潔さを保ち、快適に過ごしていただくために、週に一度を目安に定期的に交換しています。

しかし、失禁や汗などで寝具が汚れてしまった場合は、その都度、すぐに交換することが大切です。清潔な寝具を保つことは、利用されている方の健康と快適さを守る上で最も重要なことです。

週に一度の定期的な交換以外にも、利用されている方一人ひとりの状態を常に把握し、必要に応じて交換を行うことで、より快適な環境を提供することができます。たとえば、褥瘡(床ずれ)がある方の場合、患部への刺激や感染を防ぐため、より頻繁に交換が必要になることがあります。また、汗をかきやすい方や、特定の体臭が気になる方なども、状況に応じて交換頻度を調整することで、より快適に過ごせるようになります。

交換頻度については、利用者ご本人やご家族の希望も大切です。ご本人が毎日交換を希望される場合や、ご家族が衛生面で特に配慮を希望される場合など、それぞれの事情に合わせて柔軟に対応することが求められます。

施設側としては、交換頻度に関する明確な基準を設けるだけでなく、利用者やご家族とのコミュニケーションを密にすることで、個別のニーズに合わせた対応を心掛けることが大切です。また、交換の際に利用者の方のプライバシーに配慮することも忘れてはなりません。利用者の方にとって、清潔で快適な環境は、身体的な健康だけでなく、精神的な安定にもつながります。きめ細やかな配慮と柔軟な対応で、利用者の方が安心して過ごせる環境づくりを心がけましょう。

| 寝具交換の基準 | 詳細 |

|---|---|

| 定期交換 | 多くの施設では週1回を目安に実施 |

| 状況に応じた交換 | 失禁、発汗、褥瘡など、汚れた場合や状態に応じて随時交換 |

| 個別対応 | 利用者や家族の希望、体質、衛生面の配慮などを考慮し、頻度を調整 |

| コミュニケーション | 施設側は明確な基準を設け、利用者や家族との意思疎通を図りながら柔軟に対応 |

| プライバシー配慮 | 交換時にプライバシーに配慮 |

適切な技術の重要性

寝具の交換、いわゆるリネン交換は、一見すると簡単な作業のように思われますが、利用者の方の立場に立った時、実はとても繊細で、専門的な技術が求められる作業です。適切な技術を用いなければ、利用者の方に不快な思いをさせてしまったり、褥瘡(床ずれ)などの皮膚トラブルを引き起こす危険性があります。

特に、寝たきりの状態にある方にとっては、身体を動かすことが困難なため、より一層、注意深く、慎重な対応が必要となります。寝たきりの方の場合、身体を起こしたり、寝返りを打ったりすることが負担になるため、できる限り身体を動かさずに、寝たままの状態でシーツを交換する技術が重要です。この技術を身につけることで、利用者の方への身体的負担を最小限に抑えながら、清潔で快適な寝具を提供することができます。

リネン交換中は、利用者の方の体に負担がかかっていないか、常に注意を払いながら作業を行うことが大切です。例えば、シーツを引っ張る際に、利用者の方の皮膚を擦ってしまったり、関節を無理に曲げてしまったりする危険性があります。また、交換作業中は、利用者の方と積極的にコミュニケーションを取り、丁寧な声かけを心がけることも重要です。現在の状況や次の動作を伝えることで、利用者の方に安心感を与え、不安や緊張を和らげることができます。さらに、急な動作や大きな音を避け、常に穏やかで、無理のない動作を心がけることで、利用者の方にとって、よりスムーズで、快適な交換作業となります。これらの技術と配慮を兼ね備えることで、利用者の方の尊厳を守りながら、質の高い介護を提供することに繋がります。

| リネン交換のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 専門技術が必要 | 利用者の不快感や褥瘡を防ぐため、適切な技術が必要。 |

| 寝たきりへの配慮 | 身体を動かす負担を最小限にするため、寝たまま交換する技術が重要。 |

| 負担軽減 | 皮膚の擦れ、関節への負担に注意し、常に利用者の状態を確認。 |

| コミュニケーション | 状況説明や声かけで安心感を与え、不安や緊張を和らげる。 |

| 穏やかな動作 | 急な動作や大きな音を避け、スムーズで快適な交換作業を心がける。 |

褥瘡予防への配慮

寝たきりの方にとって、褥瘡(床ずれ)は大きな苦痛を伴う皮膚の傷です。褥瘡は、長時間の圧迫によって血行が悪くなり、皮膚やその下の組織が壊死してしまうことで発生します。特に、骨の突出している部分、例えば、かかと、仙骨、ひじ、肩甲骨などは褥瘡ができやすい場所なので注意が必要です。褥瘡の発生を予防するためには、日々の寝具の管理と交換が非常に重要になります。

寝具のしわやたるみは、皮膚への局所的な圧迫を増加させ、褥瘡発生の大きな原因となります。そのため、シーツ交換の際には、シーツを丁寧に伸ばし、ぴったりと体に沿わせるように整え、しわやたるみが一切ないようにすることが大切です。また、敷きパッドなども同様に、しわやずれがないかをこまめに確認し、常に平らな状態を保つように心がけましょう。

さらに、リネン交換は、利用者の皮膚の状態を観察する絶好の機会です。交換の際には、皮膚の色、温度、湿り気などに注意を払い、発赤、腫れ、熱感、痛み、かゆみなど、褥瘡の初期症状が出ていないかを確認します。皮膚に異常な点が少しでも見られた場合は、すぐに看護師や医師に報告し、適切な指示と処置を受けてください。早期発見、早期対応が褥瘡の悪化を防ぐ鍵となります。

褥瘡の予防は、毎日のリネン交換時における細やかな配慮の積み重ねです。利用者の快適さと健康を守るためにも、寝具の状態を常に清潔に保ち、皮膚への刺激を最小限に抑えるよう努めましょう。また、定期的な体位変換も褥瘡予防に効果的です。利用者一人ひとりの状態に合わせた適切なケアを行うことで、褥瘡のない、より良い生活を支援することができます。

| 褥瘡(床ずれ)とは | 褥瘡予防の重要点 | リネン交換時の注意点 |

|---|---|---|

| 長時間の圧迫による血行不良で皮膚・組織が壊死する傷 特に骨突出部(かかと、仙骨、ひじ、肩甲骨など)に発生しやすい |

日々の寝具の管理と交換 定期的な体位変換 |

シーツ・敷きパッドのしわ・たるみをなくし、体に沿わせる 皮膚の状態(色、温度、湿り気、発赤、腫れ、熱感、痛み、かゆみ)を観察 異常があれば看護師・医師に報告 |

快適な環境づくり

心地よい眠りは、心身の健康にとって欠かせません。そのためには、清潔で、しわのない寝具を用意することが重要です。

清潔な寝具は、快適な睡眠をもたらすだけでなく、利用者の方々の心の安らぎにもつながります。さらりとした、気持ちの良い肌触りの寝巻きや毛布は、安心感を与え、リラックスした時間を過ごすお手伝いをします。また、布団や枕の素材にも気を配り、一人ひとりの好みに合わせた寝具を選ぶことで、より快適な睡眠環境を作ることができます。季節に合わせた寝具の調整も大切です。夏は通気性の良い素材を選び、冬は保温性の高い素材を選び、心地よい温度を保つことで、質の高い睡眠を支えることができます。

寝具の交換は、利用者の方々と直接触れ合う大切な時間です。単なる作業としてではなく、交換する際に、体調や気分を伺うことで、コミュニケーションの場にもなります。「今日はよく眠れましたか?」「何か気になることはありませんか?」など、優しく声をかけることで、利用者の方々の状態を把握し、より細やかな配慮をすることができます。何気ない会話から、体調の変化や精神的な不安などに気づくことができ、より適切な世話を提供するための大切な手がかりとなります。

清潔な寝具の提供と温かいふれあいを通して、利用者の方々が安心して過ごせる環境づくりに努めることが大切です。寝具の交換は、単なる作業ではなく、利用者の方々の生活の質を高めるための、大切な世話の一つです。快適な睡眠環境を提供することは、利用者の方々の心身の健康を支え、穏やかな毎日を送るためのかけがえのないものと言えるでしょう。

| 目的 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 心地よい眠りの提供による心身の健康維持 | 清潔でしわのない寝具の用意 利用者の好みに合わせた寝具選び 季節に合わせた寝具調整(夏は通気性、冬は保温性) |

快適な睡眠 心の安らぎ 安心感とリラックス |

| 利用者とのコミュニケーション、状態把握 | 寝具交換時の声かけ(体調や気分を伺う) | 体調変化や精神的な不安に気づく より適切な世話の提供 |

| 安心できる環境づくり | 清潔な寝具の提供 温かいふれあい |

生活の質の向上 |

まとめ

寝具類の交換は、利用者の方々の健康と心地よさを保つ上で欠かせないお世話です。交換の頻度や方法を適切に行うことで、感染症や床ずれの危険性を減らし、質の高い睡眠を提供することができます。また、寝具類の交換は利用者の方々と会話をする良い機会となり、信頼関係を深める上で大切な役割を担っています。

清潔なシーツや枕カバーは、心地よい眠りを誘い、利用者の方々の心身の健康に繋がります。汗や汚れを吸収した寝具類をそのままにしておくと、細菌が繁殖しやすくなり、皮膚のトラブルや感染症を引き起こす可能性があります。また、湿った寝具は不快感を招き、安眠を妨げる原因にもなります。だからこそ、定期的な交換が必要不可欠です。

交換の際には、利用者の方々の体に負担をかけないよう、優しく丁寧な動作を心がけることが大切です。例えば、シーツを引っ張るのではなく、丁寧にめくり、新しいシーツを敷く際には、しわやたるみができないように注意深く伸ばします。また、交換中に利用者の方々の体に触れる際は、声かけを行い、安心感を与えるように努めます。

寝具類の交換は、単なる作業として行うのではなく、利用者の方々とのコミュニケーションの場として捉えることが重要です。交換中に体調の変化や気になることなどを尋ねることで、利用者の方々の状態を把握し、必要な支援につなげることができます。また、何気ない会話を通して、信頼関係を築き、利用者の方々が安心して過ごせる環境づくりに貢献することができます。

日々の丁寧な寝具類の交換を通して、利用者の方々が安心して過ごせる快適な環境を提供していくことが、介護の質を高めることに繋がります。単なる作業としてではなく、利用者の方々への思いやりを込めたお世話として、寝具類の交換の大切さを改めて認識し、実践していくことが重要です。

| 寝具類交換のメリット | 注意点 | コミュニケーションのポイント |

|---|---|---|

|

|

|