薬剤起因性無顆粒球症:知っておくべき重要事項

介護を学びたい

先生、「薬剤性無顆粒球症」って、薬を飲むと細菌をやっつける白血球が減っちゃうって病気ですよね?具体的にどんな時に介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

そうだね、薬が原因で細菌と戦う白血球が減ってしまう状態だ。感染症にかかりやすくなるから、免疫力が下がっている状態と同じような介護や介助が必要になるんだよ。

介護を学びたい

免疫力が下がっている状態と同じ、ですか?例えばどんなことでしょうか?

介護の研究家

感染予防のために、手洗いやうがい、清潔な環境の維持を徹底的に行う必要がある。また、感染症の兆候を見逃さないように、こまめな体温測定や体調観察も重要だ。さらに、抵抗力が弱っているため、体力の消耗にも配慮が必要になる。食事や排泄、移動などの介助が必要になる場合もあるね。

薬剤性無顆粒球症とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、『薬で起こる顆粒球がない状態』について説明します。これは、薬を使うことで、体の中でばい菌をやっつける役割を持つ白血球の中の顆粒球がとても少なくなってしまうことです。顆粒球が少なくなると、体の中のばい菌に対する抵抗力が弱くなってしまうため、病気にかかりやすくなります。

はじめに

薬による副作用で起きる無顆粒球症は、深刻な事態を引き起こすことがあります。これは、体を守るために細菌と戦う大切な役割を持つ白血球の一種、顆粒球が大きく減ってしまうことで起こります。顆粒球が減ると、体の抵抗力が弱まり、感染症にかかりやすくなるのです。

この病気は、服用した薬が原因で起こります。薬の種類によっては、骨髄での血液細胞の生成に影響を与え、顆粒球の産生を阻害することがあります。抗生物質や抗てんかん薬など、様々な薬が原因となる可能性があり、注意が必要です。

無顆粒球症になると、発熱、のどの痛み、口内炎、皮膚の感染症など、様々な症状が現れることがあります。感染症にかかりやすいため、普段は軽い症状で済む感染症でも、重症化してしまう危険性があります。

無顆粒球症の診断には、血液検査が不可欠です。血液中の顆粒球の数を調べることで、無顆粒球症かどうかを判断します。また、原因となっている薬を特定するために、服薬歴についても詳しく確認することが重要です。

無顆粒球症の治療では、原因となる薬の服用を中止することが第一です。感染症を防ぐため、抗菌薬や抗真菌薬を投与する場合もあります。さらに、顆粒球を増やすための薬剤を使用することもあります。

無顆粒球症の予防には、薬の服用量と服用期間を守ることが大切です。また、医師の指示に従って定期的に血液検査を行い、顆粒球の数を監視することも重要です。少しでも異変を感じたら、すぐに医師に相談し、適切な対応をするようにしましょう。早期発見と適切な治療によって、重症化を防ぐことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 薬の副作用で顆粒球が減少し、感染症にかかりやすくなる状態 |

| 原因 | 薬剤(抗生物質、抗てんかん薬など)による骨髄抑制 |

| 症状 | 発熱、のどの痛み、口内炎、皮膚の感染症など |

| 診断 | 血液検査(顆粒球数の測定)、服薬歴の確認 |

| 治療 | 原因薬剤の中止、抗菌薬/抗真菌薬の投与、顆粒球を増やす薬剤の使用 |

| 予防 | 薬の服用量と期間の遵守、定期的な血液検査、異変時の医師への相談 |

原因と危険因子

薬によって顆粒球という白血球が極端に少なくなる病気を薬剤性無顆粒球症といいます。この病気は、様々な薬の副作用として起こることが知られています。例えば、細菌感染症を治療するための抗菌薬や、心の病気を治療するための抗精神病薬、てんかん発作を抑えるための抗てんかん薬、甲状腺ホルモンの分泌を抑える抗甲状腺薬などが原因となることがあります。

これらの薬以外にも、様々な薬が原因となる可能性があるため、服用中の薬がある場合は、医師や薬剤師に相談することが大切です。また、生まれつきの体質や免疫の力も、この病気を発症する危険性に関係していると考えられています。

特に、高齢の方や免疫力が低下している方は、薬剤性無顆粒球症になりやすい傾向があります。高齢になると、体の機能が低下し、薬の影響を受けやすくなるためです。また、病気や治療によって免疫力が低下している方も、薬の副作用が出やすくなります。

薬剤性無顆粒球症は、薬を飲み始めてすぐに症状が現れることもあれば、数週間から数か月後に現れることもあります。新しい薬を飲み始めた場合は、定期的に血液検査を行い、顆粒球の数をチェックすることが重要です。

薬剤性無顆粒球症は、早期に発見し、適切な治療を行えば、多くの場合、回復が期待できます。そのため、少しでも気になる症状がある場合は、すぐに医師に相談することが大切です。また、普段から自分の服用している薬について、医師や薬剤師によく説明を聞き、副作用の可能性について理解しておくことも重要です。ご自身の健康を守るために、積極的に情報収集を行い、医療従事者と協力していくようにしましょう。

| 薬剤性無顆粒球症の原因 | 薬剤性無顆粒球症のリスク因子 | 薬剤性無顆粒球症の予防と対策 |

|---|---|---|

| 様々な薬の副作用 ・抗菌薬 ・抗精神病薬 ・抗てんかん薬 ・抗甲状腺薬など |

生まれつきの体質、免疫力の低下 高齢である 病気や治療による免疫力低下 |

新しい薬服用時の定期的な血液検査 早期発見と適切な治療 医師や薬剤師への相談 副作用の可能性についての理解 積極的な情報収集と医療従事者との協力 |

症状と兆候

薬によって白血球の中の顆粒球が著しく減少する薬剤性無顆粒球症は、感染症への抵抗力が極端に弱まる深刻な状態を引き起こします。そのため、感染症とよく似た症状が現れることが多く、早期発見と適切な対応が重要です。

まず、発熱は体に異変が起きている重要なサインです。薬剤性無顆粒球症では、感染に対する防御が弱まっているため、わずかな細菌やウイルスでも高熱を引き起こす可能性があります。さらに、悪寒を伴う場合、より深刻な感染症の疑いも出てきます。体が震えるような感覚は、感染と闘う体の反応の一つです。

また、強い倦怠感も重要な症状です。体がだるく、何もする気力が起きないといった状態は、感染症が進行しているサインかもしれません。日常生活に支障が出るほどの倦怠感は見逃さずに、医療機関への相談が必要です。

のどや口の中の異変にも注意が必要です。のどの痛みや口内炎は、細菌やウイルスが侵入しやすい場所での感染を示唆しています。口内炎は、口の中に白いできものや赤い炎症が現れる症状で、痛みを伴うこともあります。

さらに、皮膚の感染症にも注意が必要です。皮膚のバリア機能が低下しているため、ちょっとした傷から細菌が侵入し、炎症を起こしやすくなります。赤み、腫れ、痛み、膿などを伴う皮膚の変化が現れたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

これらの症状は、他の病気でも見られる一般的なものですが、薬剤性無顆粒球症の可能性も常に考慮しなければなりません。特に、最近新しい薬を飲み始めた、あるいは薬の量を増やしたといった場合は、これらの症状が現れたらすぐに医師に相談することが大切です。自己判断で市販薬を服用すると思わぬ副作用を引き起こす可能性もあるため、必ず医師の診察を受け、適切な指示に従ってください。特に高熱や重度の倦怠感がある場合は、一刻を争う事態かもしれません。ためらわずに救急車を呼ぶなど、迅速な対応を心がけましょう。早期の発見と治療が、予後を大きく左右します。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 発熱 | わずかな細菌やウイルスでも高熱を引き起こす可能性がある。 |

| 悪寒 | 深刻な感染症の疑い。感染と闘う体の反応の一つ。 |

| 強い倦怠感 | 感染症が進行しているサイン。日常生活に支障が出るほどの倦怠感は見逃さずに医療機関への相談が必要。 |

| のどの痛み | 細菌やウイルスが侵入しやすい場所での感染を示唆。 |

| 口内炎 | 口の中に白いできものや赤い炎症が現れる症状。痛みを伴うこともある。 |

| 皮膚の感染症 | 皮膚のバリア機能が低下し、ちょっとした傷から細菌が侵入し炎症を起こしやすくなる。赤み、腫れ、痛み、膿などを伴う皮膚の変化が現れたらすぐに医療機関を受診。 |

診断と検査

薬に起因する無顆粒球症の診断は、血液検査を中心に行います。血液検査では、血液に含まれる様々な細胞の数や状態を調べます。特に注目されるのは白血球の数で、その中でも顆粒球と呼ばれる細胞の数が重要です。顆粒球は、体内に侵入してきた細菌やウイルスなどの病原体と戦う重要な役割を担っています。薬に起因する無顆粒球症では、この顆粒球の数が著しく減少しています。

具体的には、血液中の白血球数を測定し、その中で顆粒球がどれくらいの割合を占めているかを調べます。正常な状態では、顆粒球は白血球全体の一定の割合を占めていますが、薬に起因する無顆粒球症の場合、この割合が大きく低下しているのです。場合によっては、顆粒球の数が基準値を大きく下回り、非常に危険な状態になっていることもあります。

血液検査に加えて、骨髄検査が行われることもあります。骨髄は、骨の中心部に存在する柔らかい組織で、血液細胞が作られる場所です。骨髄検査では、骨髄から少量の組織を採取し、顕微鏡で観察します。この検査によって、骨髄における造血細胞の状態や顆粒球の産生能力を確認することができます。薬に起因する無顆粒球症では、骨髄での顆粒球の産生が抑制されていることが多く、骨髄検査はその原因を特定する手がかりとなります。

これらの検査結果に加えて、患者さんがどのような薬を服用しているのかという服用歴や、発熱、倦怠感、のどの痛みといった症状なども重要な情報となります。医師は、これらの情報と血液検査、骨髄検査の結果を総合的に判断し、最終的な診断を下します。そして、診断に基づいて、薬の変更や中止、感染症対策などの適切な治療方針を決定します。

| 検査 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 白血球数、顆粒球数の測定 | 顆粒球数の減少を確認 |

| 骨髄検査 | 骨髄組織の採取と観察 | 顆粒球産生能力の確認 |

| 問診 | 服用歴、症状の確認 | 診断の手がかり |

治療と管理

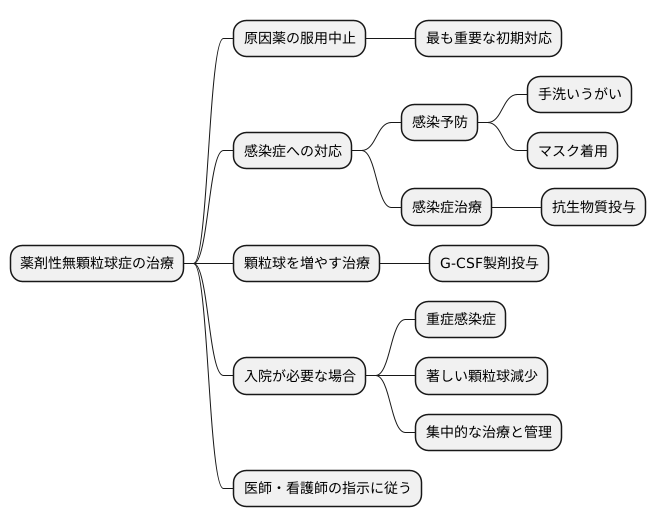

薬によって白血球の中の顆粒球が極端に少なくなる薬剤性無顆粒球症の治療は、まず原因となっている薬の服用をやめることから始まります。薬の服用中止は最も重要な初期対応です。その後は、大きく分けて二つの段階を踏んで治療を進めます。

まず第一に、細菌やウイルスなどの感染症を防ぎ、もし感染症にかかってしまったら適切に治療することが大切です。顆粒球は、体内に侵入してきた細菌などを排除する役割を担っています。顆粒球が少ない状態では感染症にかかりやすく、重症化しやすい状態と言えます。そのため、感染症の予防と治療は薬剤性無顆粒球症の治療において非常に重要です。感染症の予防には、手洗いやうがい、マスクの着用といった基本的な衛生管理の徹底が欠かせません。医療機関では、医師や看護師の指導に基づき、より厳格な感染対策が取られます。

もし感染症を発症した場合は、抗生物質を使って原因となる細菌を退治します。細菌の種類や感染の程度に応じて適切な抗生物質が選ばれます。

第二に、顆粒球を増やす治療を行います。顆粒球を増やす治療薬として、顆粒球コロニー刺激因子(ジーシーエスエフ)製剤が用いられます。この薬は、骨髄での顆粒球の産生を促す作用があり、注射によって投与されます。ジーシーエスエフ製剤を使用することで、顆粒球数を回復させ、感染症に対する抵抗力を高めることができます。

患者の状態によっては入院が必要となる場合もあります。感染症が重症化している場合や、顆粒球数が非常に少ない場合は、入院して集中的な治療と管理を行います。入院中は、感染症の管理に加え、栄養状態の改善や生活習慣の指導など、患者の状態に合わせた総合的なケアが提供されます。

薬剤性無顆粒球症の治療は、医師や看護師の指示に従うことが非常に重要です。自己判断で薬の服用を中断したり、治療を拒んだりすることは、病状の悪化につながる可能性があります。疑問や不安があれば、遠慮なく医療スタッフに相談しましょう。

予防策

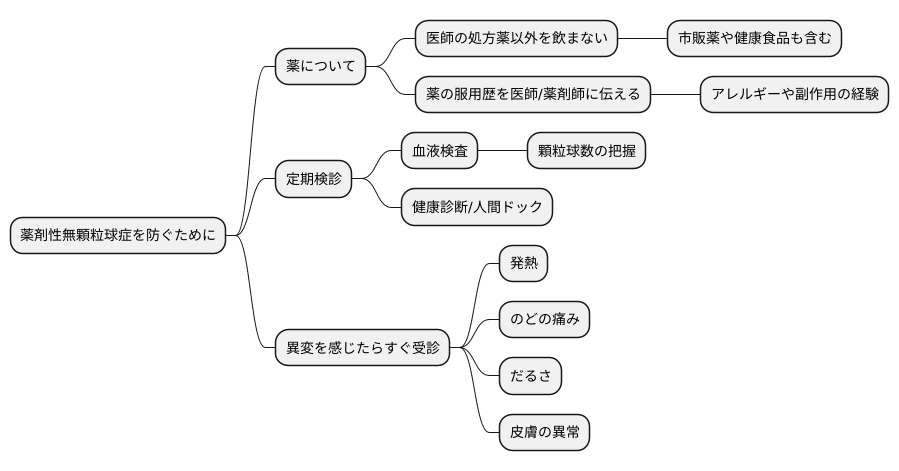

薬によって白血球の中の顆粒球が極端に少なくなる薬剤性無顆粒球症は、感染症にかかりやすくなる危険な状態です。それを防ぐには、いくつかの大切な点に気を付ける必要があります。まず、医師から処方された薬以外の薬を勝手に飲まないようにしましょう。市販薬や健康食品なども含め、他の薬との飲み合わせで予期せぬ副作用が起こる可能性があります。特に、過去に薬でアレルギー反応や副作用が出た経験がある場合は、新しい薬を飲む際に必ず医師や薬剤師にそのことを伝えましょう。医師は、あなたの体質や病状に合わせて、安全に薬を使えるよう適切な判断をしてくれます。

また、定期的な血液検査も早期発見に繋がります。血液検査によって顆粒球の数が分かりますので、薬剤性無顆粒球症の兆候を早期に捉えることが可能です。健康診断や人間ドックを積極的に活用し、自分の健康状態を常に把握しておくことも大切です。そして、発熱、のどの痛み、だるさ、皮膚の異常など、普段と少しでも違う体の変化を感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。自己判断で様子を見ていると、病気が進行し重症化してしまう恐れがあります。特に、感染症にかかりやすくなっている状態ですので、早期発見・早期治療が何よりも重要です。普段からの心が掛けと、少しでも異変を感じたらすぐに医療機関に相談することで、薬剤性無顆粒球症の重症化を防ぎ、健康な生活を守りましょう。