抗生物質による大腸炎:薬剤性大腸炎とは

介護を学びたい

先生、薬による大腸の炎症について教えてください。抗生物質を飲むと、お腹がゆるくなったり、血が混じったりする大腸の炎症があると聞きましたが、それってどういうものですか?

介護の研究家

それは『薬剤性大腸炎』のことだね。抗生物質などの薬の副作用で起こる大腸の炎症だ。抗生物質は、悪い細菌をやっつけるために飲むけど、腸の中の良い細菌も一緒にやっつけてしまうんだ。そのせいで、腸内細菌のバランスが崩れて、炎症が起こることがあるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。抗生物質が原因で、腸の中の菌のバランスが崩れるんですね。それで、下痢や血便が起こるんですね。他に何か症状はありますか?

介護の研究家

他に症状としては、腹痛や発熱がみられることもあるよ。症状の重さには個人差があるけれど、もし抗生物質を飲んでいて、下痢や腹痛、血便などの症状が出たら、すぐに医師に相談することが大切だよ。

薬剤性大腸炎とは。

「介護」と「介助」について。ここでは、抗生物質を飲むことで起こる副作用で、下痢や血便が出る大腸の炎症。いわゆる『薬で起こる大腸炎』について説明します。

薬剤性大腸炎とは

薬剤性大腸炎は、薬の服用によって大腸に炎症が起きる病気です。様々な薬が原因となることがありますが、特に抗生物質との関係が深く、抗生物質関連大腸炎とも呼ばれています。

抗生物質は細菌による感染症の治療に欠かせない薬です。しかし、腸内細菌のバランスを崩すことで大腸炎を引き起こすことがあります。私たちの腸内には、体に良い働きをする善玉菌、悪い働きをする悪玉菌、そしてどちらにもなりうる日和見菌など、様々な種類の細菌がバランスを保って存在しています。抗生物質はこのバランスを乱し、特定の細菌が異常に増えたり、毒素を出す細菌が増加したりすることがあります。

その結果、代表的な症状として下痢や腹痛、発熱が現れます。下痢は水のような状態から泥状のものまで様々で、排便回数も増えます。腹痛は軽い痛みから激しい痛みまで、その程度は人によって異なります。また、発熱も微熱から高熱まで様々です。さらに、進行すると血が混じった便や粘液の混じった便が出るなど、深刻な症状が現れることもあり注意が必要です。

薬剤性大腸炎は服用している薬を中止することで症状が改善することが多いです。しかし、症状が重い場合には入院が必要となることもあります。また、脱水症状を防ぐために水分をこまめに摂ることも大切です。もし、薬を服用中に下痢や腹痛などの症状が現れた場合は、自己判断せずにすぐに医師に相談しましょう。医師の指示に従って適切な治療を受けることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 薬の服用によって大腸に炎症が起きる病気 |

| 原因 | 様々な薬、特に抗生物質。腸内細菌のバランスを崩すことで発症。 |

| 症状 | 下痢、腹痛、発熱。進行すると血便や粘液便も。 |

| 治療 | 原因薬剤の中止。水分補給。重症の場合は入院。 |

| 注意点 | 症状が現れたら自己判断せず医師に相談。 |

主な原因と症状

薬剤性大腸炎は、薬の服用によって大腸に炎症が起こる病気です。中でも、抗生物質が主な原因として知られています。抗生物質は細菌を退治する薬ですが、腸内に常在する善玉菌も殺してしまうことがあります。この善玉菌は、腸内環境を整えたり、消化吸収を助けたりする役割を担っています。そのため、善玉菌が減少すると、腸内環境のバランスが崩れ、炎症を引き起こしやすくなります。

特に、様々な種類の細菌に効果がある広域スペクトルの抗生物質は、腸内細菌への影響が大きいため、薬剤性大腸炎のリスクを高める可能性があります。同じ抗生物質を服用しても、発症するかどうかは、服用量や服用期間、そして個人の体質によって異なります。

薬剤性大腸炎の最も一般的な症状は下痢です。症状が軽い場合は、便が柔らかくなる程度で済みますが、重症になると、水のような便や血が混じった便、粘り気のある便が出ることがあります。また、腹痛やお腹の張り、熱、吐き気、嘔吐などの症状が現れることもあります。これらの症状は人によって様々で、自然に治ることもありますが、重症の場合は入院が必要になることもあります。

特に、血便や高い熱、激しい腹痛がある場合は、すぐに病院に行くことが大切です。自己判断で市販薬などを服用せずに、医師の診察を受けて適切な治療を受けるようにしましょう。早期発見、早期治療によって、重症化を防ぐことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤性大腸炎とは | 薬の服用によって大腸に炎症が起こる病気 |

| 主な原因 | 抗生物質(広域スペクトルの抗生物質は特にリスクが高い) |

| 抗生物質の影響 | 腸内常在の善玉菌を殺し、腸内環境のバランスを崩す |

| 発症の要因 | 服用量、服用期間、個人の体質 |

| 主な症状 | 下痢(軽度:軟便、重度:水様便、血便、粘り気のある便)、腹痛、お腹の張り、熱、吐き気、嘔吐 |

| 重症の場合 | 入院が必要 |

| 緊急性の高い症状 | 血便、高熱、激しい腹痛 |

| 注意点 | 自己判断で市販薬を服用せず、医師の診察を受ける |

診断と治療の方法

薬によって起こる大腸の炎症、つまり薬剤性大腸炎と診断するには、いくつかの検査や問診が必要です。まず、患者さんがどのような症状を訴えているのか、どんな薬をどれくらいの期間、どのくらいの量服用しているのかを詳しく聞きます。

次に、便の検査を行います。便に炎症を起こす物質が含まれているかどうか、あるいは炎症を引き起こす特定の細菌がいるかどうかを調べます。また、大腸内視鏡検査も行います。これは、細い管を肛門から挿入し、大腸の粘膜を直接観察する検査です。大腸の粘膜がどのくらい炎症を起こしているのか、炎症の範囲はどこまで広がっているのかを調べることができます。これらの検査結果と、患者さんの症状や服薬歴を総合的に判断して、薬剤性大腸炎かどうかを診断します。

薬剤性大腸炎と診断された場合、まず原因となっている薬の服用を中止します。症状が軽い場合は、失われた水分と電解質を点滴などで補給し、安静にして様子を見ます。症状が中等症以上の場合には、炎症を抑える薬や、腸の粘膜を保護する薬を使用します。さらに、症状が重い場合には、ステロイド薬を使うこともあります。

薬剤性大腸炎が重症化すると、大腸が異常に膨張して、ひどい場合には腸に穴が開いてしまう「中毒性巨大結腸炎」などを併発する危険性があります。このような場合には、緊急で手術が必要になることもあります。薬剤性大腸炎は、早期に発見し、適切な治療を行えば、多くの場合改善します。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受けることが大切です。

| 診断 | 症状・問診 | 検査 |

|---|---|---|

| 薬剤性大腸炎 | 患者の症状 | 便検査

|

| 薬の種類、服用期間、服用量 | ||

大腸内視鏡検査

|

||

| 治療 | 軽症 | 中等症以上 | 重症 |

|---|---|---|---|

| 薬剤性大腸炎 | 原因薬剤の中止 水分・電解質補給 安静 |

炎症を抑える薬 腸粘膜保護薬 |

ステロイド薬 |

| 緊急手術(中毒性巨大結腸炎など) |

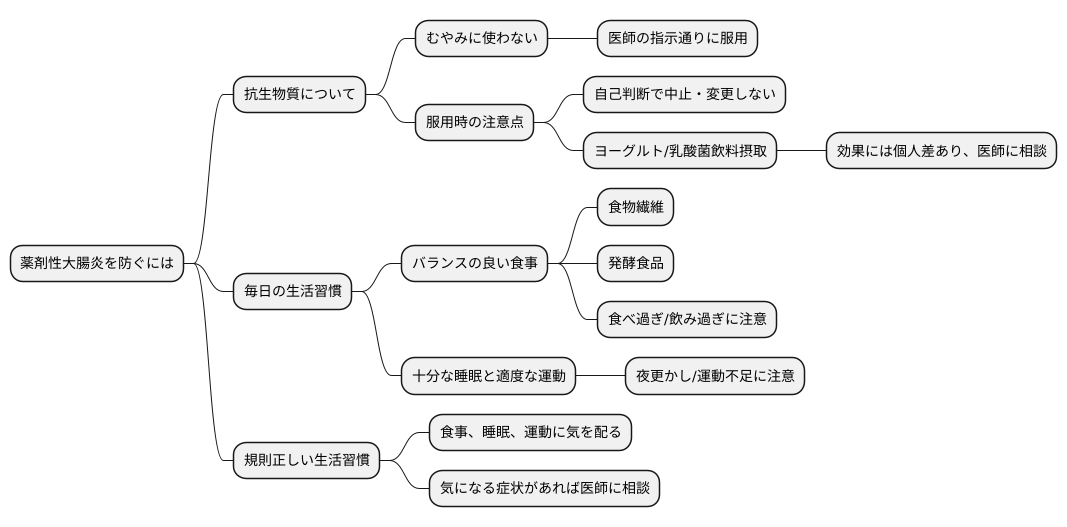

予防と日常生活での注意点

薬に起因する大腸の炎症を防ぐには、まず抗生物質をむやみに使わないことが重要です。医師の指示通りに、必要な時にだけ、決められた量と期間を守って服用しましょう。自己判断で服用をやめたり、量を変えたりするのは大変危険です。

抗生物質を服用する際は、ヨーグルトや乳酸菌飲料などの体に良いとされる微生物を含む食品を摂ることで、腸の中の細菌のバランスを整えるのに役立ちます。しかし、これらの食品の効果は人によって異なるため、医師に相談するのが良いでしょう。

毎日の生活では、バランスの良い食事を心がけ、腸内環境を整えることが大切です。野菜や穀物などに多く含まれる食物繊維や、納豆や味噌などの発酵食品を積極的に摂り入れましょう。また、食べ過ぎや飲み過ぎは腸に負担をかけるため、避けるべきです。十分な睡眠と適度な運動も、腸の健康を保つために必要です。夜更かしや運動不足は、腸の働きを弱める原因となります。

規則正しい生活習慣を心がけ、健康な腸を維持することで、薬剤性大腸炎になる危険性を減らすことができます。日々の生活の中で、食事、睡眠、運動に気を配り、腸をいたわることを意識しましょう。些細な変化も見逃さずに、気になる症状があれば、早めに医師に相談することが大切です。

まとめ

薬によって起こる大腸の炎症、薬剤性大腸炎についてまとめます。薬剤性大腸炎は、抗生物質などの薬を服用することによって、大腸に炎症が起きる病気です。抗生物質は細菌を退治する薬ですが、腸内にもともと存在する有益な菌まで減らしてしまうことがあります。その結果、腸内環境のバランスが崩れ、炎症を引き起こしてしまうのです。

薬剤性大腸炎になると、様々な症状が現れます。代表的な症状は下痢です。水のような便が何度も続くこともあり、日常生活に支障をきたすこともあります。また、お腹が痛む、便に血が混じるといった症状が現れることもあります。痛みの程度は軽い場合から激しい場合まで様々です。さらに、発熱や吐き気、食欲不振といった症状を伴う場合もあります。症状が重い場合は、脱水症状や栄養不足に陥る可能性もあるため、入院が必要となることもあります。

薬剤性大腸炎を予防するためには、いくつかの点に注意することが大切です。抗生物質は医師の指示通りに正しく服用することが重要です。自己判断で服用を中止したり、量を変えたりすることは避けましょう。また、バランスの良い食事を心がけ、腸内環境を整えることも大切です。食物繊維や発酵食品などを積極的に摂り入れ、腸内細菌のバランスを保ちましょう。規則正しい生活習慣を維持することも、腸の健康に繋がります。十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。

もし抗生物質を服用中に、下痢や腹痛、血便などの症状が現れた場合は、自己判断せずに、すぐに医療機関を受診しましょう。医師に相談し、適切な検査と治療を受けることが大切です。早期に発見し、適切な治療を開始することで、重症化を防ぐことができます。普段から自身の健康状態に気を配り、腸内環境を整えるよう心がけることで、薬剤性大腸炎などの病気になる危険性を減らし、健康な毎日を送ることが期待できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 抗生物質などの薬の服用によって大腸に炎症が起きる病気 |

| 原因 | 抗生物質が腸内の有益な菌を減らし、腸内環境のバランスを崩すため |

| 症状 | 下痢、腹痛、血便、発熱、吐き気、食欲不振など |

| 予防 | 抗生物質の正しい服用、バランスの良い食事、規則正しい生活習慣 |

| 対策 | 症状が現れたら自己判断せずに医療機関を受診 |