形態食:安全でおいしい食事のために

介護を学びたい

先生、「形態食」って、噛む力や飲み込む力が弱いお年寄りのための食事ですよね?具体的にどんなものか、もう少し詳しく教えてください。

介護の研究家

そうだね。「形態食」は、噛む力や飲み込む力が弱くなった高齢者の方などが、安全に食べられるように工夫された食事のことだよ。例えば、食べ物を細かく刻んだり、柔らかく煮込んだり、とろみをつけるといった工夫がされているんだ。

介護を学びたい

なるほど。刻んだり、柔らかくしたりするんですね。でも、みんな同じように刻むだけじゃダメなんですよね?

介護の研究家

その通り!人によって、噛む力や飲み込む力は違うよね。だから、「形態食」は、その人に合った大きさ、柔らかさ、水分量、粘度で作られるんだよ。例えば、噛む力が弱い人には細かく刻んだもの、飲み込む力が弱い人にはとろみのついたもの、といった具合だね。

形態食とは。

食べることが難しくなったお年寄りなどのために、食べやすいように工夫された食事のことを「形態食」といいます。噛む力や飲み込む力が弱くなると、食べ物をそのままの形で食べるのが難しくなり、うまく飲み込めずにむせたり、吐いたりしてしまう危険があります。さらに、誤って食べ物などが気管に入り込むことで呼吸が苦しくなることもあります。そのため、「形態食」は、食べる人の状態に合わせて、食べ物の大きさ、柔らかさ、水分量、粘り気を調整して作られます。食べやすさによって、「初期食」「中期食」「後期食」「普通食」の4段階に分かれています。

食べる機能の低下と形態食の必要性

年を重ねると、誰でも噛む力や飲み込む力が弱くなってくるのは、自然な体の変化です。しかし、この変化は、食事を安全に美味しくいただく上で、大きな壁となることがあります。食べ物をきちんと噛み砕いたり、スムーズに飲み込んだりする力が弱まると、誤嚥(ごえん)の危険性が高まります。誤嚥とは、食べ物が食道ではなく気管に入ってしまうことで、むせてしまったり、ひどい場合には肺炎などの重い病気を引き起こす可能性があります。

このような危険を減らし、安心して栄養を摂るために、形態食は大切な役割を担っています。形態食とは、その人の噛む力や飲み込む力に合わせて、食べ物の大きさ、硬さ、水分量、とろみなどを調整した食事のことです。たとえば、噛む力が弱い方には、食べ物を細かく刻んだり、柔らかく煮込んだりします。飲み込む力が弱い方には、とろみをつけたり、ペースト状にしたりすることで、食べ物をスムーズに飲み込めるように工夫します。

形態食には様々な種類があり、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな対応が可能です。刻み食、ミキサー食、ペースト食など、様々な形態の食事があります。また、見た目や香り、味付けにも工夫を凝らし、美味しく食べられるように配慮されています。食事は、ただ栄養を摂るためだけでなく、生活の楽しみの一つでもあります。形態食を取り入れることで、安全に、そして楽しく食事を続けられるようになり、生活の質の向上にも繋がります。高齢者の方だけでなく、病気や怪我などで噛む力や飲み込む力が弱くなった方にも、形態食は広く利用されています。日々の食事でむせたり、食べにくさを感じている場合は、医師や管理栄養士に相談してみるのも良いでしょう。

| 課題 | 解決策 | メリット |

|---|---|---|

| 加齢による咀嚼力・嚥下力の低下 → 誤嚥の危険性 | 形態食(刻み食、ミキサー食、ペースト食など) 大きさ、硬さ、水分量、とろみを調整 |

安全な食事 栄養摂取 生活の質の向上 食事の楽しみの継続 |

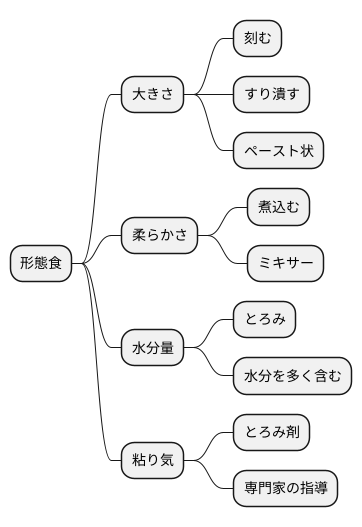

形態食の種類と特徴

食事は生きる喜びの一つであり、健康を維持するためにも大切な行為です。しかし、加齢や病気によって噛む力や飲み込む力が低下すると、食事が思うようにできなくなることがあります。このような方々のために、食べやすく飲み込みやすいように工夫された食事が形態食です。形態食は大きく分けて「大きさ」「柔らかさ」「水分量」「粘り気」の4つの要素で分類されます。

まず「大きさ」についてですが、食べ物を細かく刻んだり、すり潰したりすることで、噛む力が弱い方でも食べやすくなります。例えば、通常は固くて噛み切りにくい野菜でも、細かく刻むことで楽に食べることができます。また、肉や魚なども細かく刻んだり、ミンチにすることで消化の負担を軽減することができます。さらに、ミキサーにかけてペースト状にすることで、ほとんど噛む必要がなくなり、より安全に食べることができます。

次に「柔らかさ」です。食材を柔らかく煮込んだり、ミキサーで滑らかにすることで、飲み込みやすくなります。硬い食材は口の中でまとまりにくく、喉に詰まりやすいですが、柔らかく調理することで、舌で押しつぶせるようになり、スムーズに飲み込めるようになります。

三つ目の要素は「水分量」です。とろみをつけたり、水分を多く含む食材を使用することで、飲み込みをさらに滑らかにします。水分が不足すると食べ物が喉に詰まりやすくなります。とろみをつけることで、食べ物が食道へスムーズに流れるのを助けます。また、水分を多く含む食材を使うことも効果的です。

最後に「粘り気」です。とろみ剤などを用いて適切な粘度にすることで、誤嚥、つまり食べ物が気管に入ってむせることを防ぎます。とろみの強さは人によって調整する必要があり、専門家の指導を受けることが重要です。

これらの4つの要素を組み合わせて、一人ひとりの状態に合わせた最適な形態食を提供することが、安全で楽しい食事につながります。形態食は、単に食べやすくするだけでなく、栄養バランスにも配慮する必要があります。適切な形態食の提供は、健康維持だけでなく、生活の質の向上にも大きく貢献します。

段階的な食事形態の変更

食べるということは、私たちの生活にとって欠かせない喜びであり、健康を維持するための大切な行いです。しかし、加齢や病気などによって、食べる機能が低下してしまうことがあります。このような変化は、多くの場合、急激に起こるのではなく、少しずつ進んでいきます。そのため、食事の形態も、その変化に合わせて段階的に調整していくことが重要になります。

食べる機能が低下し始めた初期の段階では、初期食と呼ばれる形態が適しています。初期食は、すべての食材を滑らかなペースト状にしたものです。舌や口の動き、飲み込む力が弱くなっている方でも、安全に食べることができます。例えば、肉や野菜、ご飯などをミキサーにかけて、とろみのあるポタージュのような状態にします。栄養価を保ちつつ、無理なく飲み込むことができるため、体力の維持に役立ちます。

食べる機能が少し回復してきたら、中期食へと移行します。中期食は、食材を細かく刻んだり、柔らかく煮込んだりしたものです。初期食に比べると、より固形に近い状態であり、舌や口を使って食べる感覚を取り戻すための練習になります。例えば、野菜を細かく刻んで柔らかく煮込んだものや、魚をほぐしたものなどが適しています。徐々に、食べ物の形や舌触りを感じながら食事をする喜びを体験できるようになります。

さらに回復が進んだら、後期食を試してみましょう。後期食は、普通食に近づけた形態で、噛む練習を始めるのに適しています。食材の形はほぼ普通食と同じですが、硬さは柔らかく調整されています。例えば、煮込みハンバーグや、柔らかく煮た野菜などが挙げられます。しっかりと噛むことで、唾液の分泌が促され、消化吸収もスムーズになります。また、顎の筋肉を鍛えることにもつながります。

最終的な目標は、普通食への移行です。しかし、焦らずに、一人ひとりの状態に合わせて無理のない範囲で進めていくことが大切です。それぞれの段階で適切な食事の形態を提供することで、安全に、そして効果的に栄養を摂取し、健康な生活を送ることができます。食事は、単に栄養を摂るためだけにあるのではありません。食事を通して、喜びや楽しみを感じ、生きる活力を得ることは、健康寿命を延ばすためにも重要です。

| 食事の形態 | 特徴 | 例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 初期食 | 食材を滑らかなペースト状にする | 肉や野菜、ご飯などをミキサーにかけたポタージュ | 安全に飲み込む |

| 中期食 | 食材を細かく刻んだり、柔らかく煮込む | 細かく刻んで柔らかく煮込んだ野菜、ほぐした魚 | 舌や口を使って食べる感覚を取り戻す |

| 後期食 | 普通食に近づけた形態で、硬さは柔らかい | 煮込みハンバーグ、柔らかく煮た野菜 | 噛む練習を始める |

| 普通食 | 通常の食事 | – | 最終目標 |

おいしさと見た目への配慮

食事は、私たちの体を作る大切な栄養を摂るためだけのものではありません。生きる喜びや楽しみを感じ、心の豊かさも満たしてくれる大切な時間です。特に、加齢や病気などによって食事の形を変えなければならない方にとっては、食事への楽しみや喜びは、心身の健康を保つ上でとても重要です。

形態食は、噛む力や飲み込む力が弱い方でも、安全に食べられるように工夫された食事です。しかし、安全に食べられるということだけでなく、見た目や香り、味にも十分な配慮が必要です。食事は五感で味わうものです。彩り豊かで美しい盛り付けは、食欲をそそり、食事への意欲を高めてくれます。また、素材本来の風味を活かし、香り高く仕上げることで、食べる喜びをさらに高めることができます。

例えば、ミキサー食の場合、ペースト状になるため、見た目が単調になりがちです。しかし、とろみをつけた野菜をソースのように添えたり、型抜きを使って形を整えたりすることで、見た目にも楽しめる工夫ができます。また、刻み食の場合、食材を均一に刻むだけでなく、あえて大きさを変えることで、食感の違いを楽しむことができます。

さらに、季節感を意識した盛り付けや、行事食を取り入れることも大切です。旬の食材を使うことで、彩りや風味のバリエーションが広がり、食事への関心を高めることができます。また、誕生日や季節の行事には、特別なメニューを用意することで、お祝いの気持ちを伝えることができます。

形態食は、単に栄養を補給する手段ではなく、心身ともに満たされるための大切な機会です。見た目、香り、味、そして心のこもったおもてなしによって、食事の時間をより豊かで楽しいものにすることができるでしょう。

| 形態食の目的 | 具体的な工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 安全な食事 | 噛む力や飲み込む力が弱い方でも食べられる工夫 | 心身の健康維持 |

| 見た目にも楽しめる食事 |

|

|

| 香り高く風味豊かな食事 | 素材本来の風味を活かす | 食べる喜びの向上 |

| 心身ともに満たされる食事 | 心のこもったおもてなし | 食事時間の充実 |

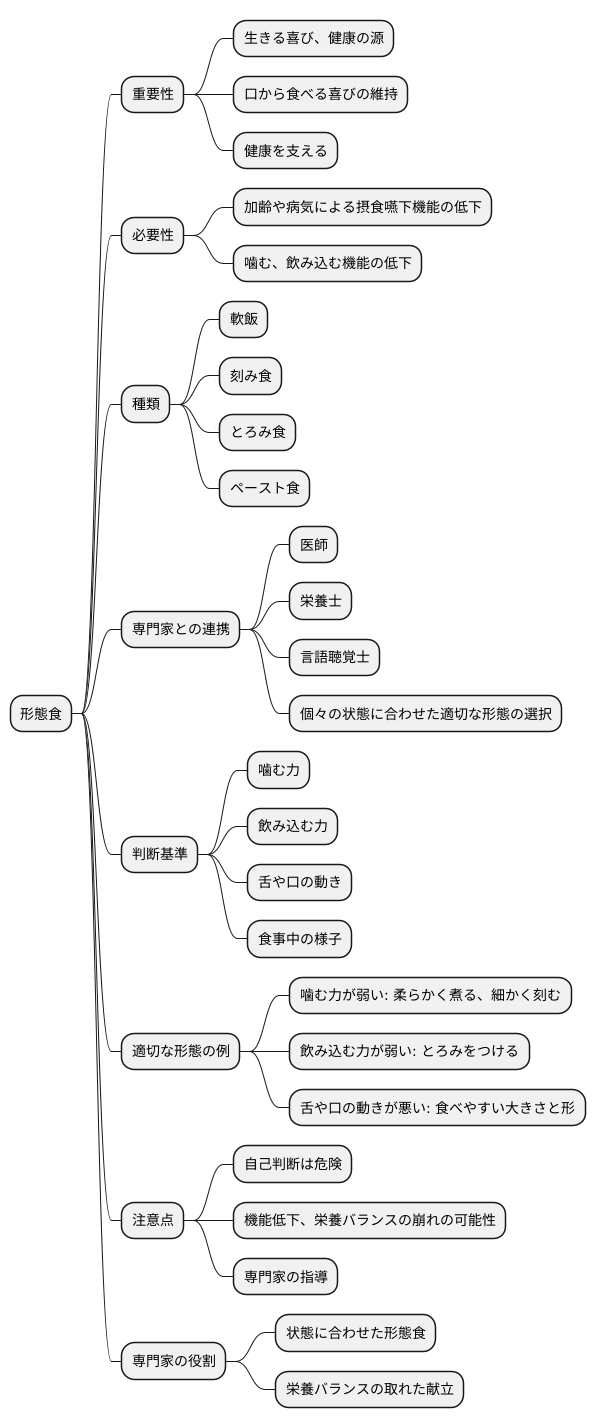

適切な形態食の選択

食事は人の生きる喜びであり、健康の源です。しかし、加齢や病気などによって、食べ物をうまく噛んだり飲み込んだりする機能が低下することがあります。このような場合、食べやすいように形や硬さを調整した食事、すなわち形態食が必要になります。

形態食には、様々な種類があります。ご飯を柔らかく炊いたものや、食材を細かく刻んだもの、とろみをつけたもの、ペースト状にしたものなど、その人の状態に合わせて適切な形態を選択することが重要です。

適切な形態食を選ぶためには、医師や栄養士、言語聴覚士といった専門家との連携が欠かせません。彼らは、様々な検査や観察を通して、個々の状態を詳しく調べます。例えば、噛む力や飲み込む力の状態、舌や口の動き、食事中の様子などを総合的に見て、その人に最適な食事形態を判断します。

噛む力が弱い方には、食材を柔らかく煮込んだり、細かく刻んだりすることが有効です。飲み込む力が弱い方には、とろみをつけることで、食べ物が気管に入ってしまう誤嚥を防ぐことができます。また、舌や口の動きが悪い方には、食べやすい大きさや形に調整することで、食事をスムーズに進めることができます。

自分の判断だけで形態食を選ぶのは危険な場合もあります。例えば、必要以上に食べ物を細かくしてしまうと、噛むことや飲み込むことを促す刺激が少なくなり、口の機能がさらに低下する可能性があります。また、栄養バランスが崩れてしまう恐れもあります。ですから、必ず専門家の指導を受けて、安全でおいしい食事を楽しみましょう。専門家は、その人の状態に合わせた形態食だけでなく、栄養バランスの取れた献立についてもアドバイスしてくれます。

形態食は、口から食べる喜びを維持し、健康を支える上で重要な役割を果たします。専門家のサポートを受けながら、自分に合った形態食を見つけることで、より豊かな食生活を送ることができます。