人と社会をつなぐサービス

介護を学びたい

先生、「対人社会サービス」って、介護と介助両方を含むんですか?なんか紛らわしいです。

介護の研究家

そうだね、紛らわしいよね。でも、「対人社会サービス」は介護も介助も含む広い概念なんだ。社会保障の中で、お金の支給ではなく、人と人との関わりの中で提供されるサービス全般を指す言葉だよ。

介護を学びたい

じゃあ、例えば、介護サービスや介助サービス以外にも、何か「対人社会サービス」に含まれるものってありますか?

介護の研究家

もちろん。例えば、保育サービスや障害者支援サービス、母子家庭支援なども「対人社会サービス」に含まれるよ。人との関わりを通して、生活の支えとなるサービス全般と考えていいでしょう。

対人社会サービスとは。

「介護」と「介助」といった言葉は、人と人との関わり合いの中で提供されるサービス、つまり『対人社会サービス』という分類に入ります。これは、社会保障の中でも、お金の支給といったサービスではなく、人と人とのつながりを大切にしたサービスのことを指します。

対人社会サービスとは

対人社会サービスとは、私たちが安心して日々の暮らしを送るために欠かせない、人と人との繋がりを重視した支援活動です。社会保障制度の中でも、金銭的な援助だけではなく、一人ひとりの状況に寄り添った温かいサービスを提供することで、真に困っている人々を支えることを目的としています。

具体的には、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように食事や入浴、排泄の介助といった日常生活のサポートを行う介護サービスや、障がいのある方の社会参加を促進するための介助サービス、子育て中の家庭を支える育児支援や相談事業、生活に困窮している人々への相談支援や就労支援など、多岐にわたるサービスが含まれています。

これらのサービスは、困っている人を助けるだけでなく、地域社会全体の活性化にも大きく貢献します。高齢者や障がいのある方が地域社会に参加することで、地域に活気が生まれ、様々な世代間の交流も促進されます。また、子育て支援は、若い世代の定住を促し、地域社会の将来を担う子どもたちの健やかな成長を支えます。

近年、社会構造の変化や高齢化の進展に伴い、人々のニーズはますます多様化しています。そのため、対人社会サービスにおいても、よりきめ細やかで質の高いサービス提供が求められています。行政機関や民間事業者、そして地域住民が協力し、利用しやすい環境づくりや専門知識を持つ人材の育成、利用者の状況に合わせた柔軟な支援体制の構築など、様々な課題に取り組む必要があります。

誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには、対人社会サービスの更なる充実が不可欠です。対人社会サービスの価値を広く社会に伝え、多くの人々に理解と協力を得ながら、より良い社会を築いていくことが重要です。

| サービスの種類 | サービス内容 | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 介護サービス | 食事、入浴、排泄の介助といった日常生活のサポート | 高齢者 | 住み慣れた地域での生活の継続 |

| 介助サービス | 社会参加の促進 | 障がいのある方 | 社会参加 |

| 育児支援・相談事業 | 子育て支援、相談 | 子育て中の家庭 | 子育て支援 |

| 相談支援・就労支援 | 相談、就労支援 | 生活困窮者 | 生活支援、就労支援 |

サービスの具体例

対人社会サービスは、人々が安心して暮らせるように様々な形で提供されています。その中でも代表的なものとして、高齢者の方向けのサービスと、障がいのある方へのサービスが挙げられます。

高齢者の方向けのサービスは、加齢に伴う身体機能の低下を支え、生活の質を高めることを目的としています。具体的には、食事や入浴、着替えといった日常生活における動作の介助、掃除や洗濯、調理といった家事の援助などがあります。また、病院への付き添いや薬の管理なども重要な支援です。さらに、健康維持や閉じこもり防止のために、体操教室や趣味活動といったレクリエーションの機会も提供されています。これらのサービスを通して、高齢者の方々が住み慣れた家で、安心して穏やかに過ごせるように支えています。

障がいのある方へのサービスは、一人ひとりの障がいの種類や程度に合わせた、きめ細やかな支援です。身体的な介助が必要な方へは、移動や食事、排泄などのサポートを行います。また、就労を希望する方には、職業訓練や職場探し、職場定着の支援を行います。さらに、社会参加を促進するために、地域活動への参加支援や相談支援なども行っています。これらのサービスは、障がいのある方が社会の一員として活躍し、自立した生活を送れるように支える上で大切な役割を担っています。

その他にも、子育て中の家庭への支援、生活上の困りごとに関する相談、仕事を探している方への就労支援、家庭内暴力の被害者への保護支援など、様々なサービスがあります。これらのサービスは、様々な困難を抱える人々にとって、大きな支えとなっています。誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、これらのサービスを充実させ、誰もが必要な時に利用しやすい環境を整備していくことが大切です。

| サービス対象 | サービス内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 高齢者 |

|

加齢に伴う身体機能の低下を支え、生活の質を高める。住み慣れた家で、安心して穏やかに過ごせるように支える。 |

| 障がいのある方 |

|

一人ひとりの障がいの種類や程度に合わせた支援。社会の一員として活躍し、自立した生活を送れるように支える。 |

| その他 |

|

様々な困難を抱える人々を支える。 |

サービス提供の担い手

人々が支え合って暮らす社会を実現するためには、様々な立場の人々が協力してサービスを提供していく必要があります。このサービス提供を担う主体は、大きく分けて行政機関、地方自治体、社会福祉法人、民間企業、そして地域住民の五つに分類できます。

まず、国全体の制度設計を行う行政機関は、サービス提供の土台となる法律や制度を整備し、財政的な支援を行います。次に、各地域の実情を把握している地方自治体は、地域住民のニーズに合わせたサービス提供体制を構築し、住民への情報提供や相談支援などを通して、必要なサービスが適切に届くよう努めます。そして、地域に密着した活動を行う社会福祉法人は、長年の経験と専門性を活かし、様々な福祉サービスを提供しています。近年では、民間企業も福祉サービスの分野に進出し、独自の技術やノウハウを活かした多様なサービスを提供することで、利用者の選択肢を広げています。行政機関、地方自治体、社会福祉法人、民間企業、それぞれの主体が持つ強みを活かし、互いに連携・協力することで、より効果的で質の高いサービス提供が可能となります。

これらの組織に加えて、地域住民の参加も非常に重要です。ボランティア活動やNPOなどの活動を通じて、地域住民が主体的にサービス提供に関わることで、地域社会全体の福祉の向上に繋がり、人と人との温かい繋がりを築くことができます。それぞれの主体がそれぞれの役割を認識し、互いに協力し合うことで、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現できるのです。

| サービス提供主体 | 役割 |

|---|---|

| 行政機関 | サービス提供の土台となる法律や制度を整備、財政的な支援 |

| 地方自治体 | 地域住民のニーズに合わせたサービス提供体制の構築、住民への情報提供や相談支援 |

| 社会福祉法人 | 長年の経験と専門性を活かし、様々な福祉サービスを提供 |

| 民間企業 | 独自の技術やノウハウを活かした多様なサービスを提供、利用者の選択肢を広げる |

| 地域住民 | ボランティア活動やNPOなどの活動を通じて、地域社会全体の福祉向上、人と人との温かい繋がりを築く |

今後の展望

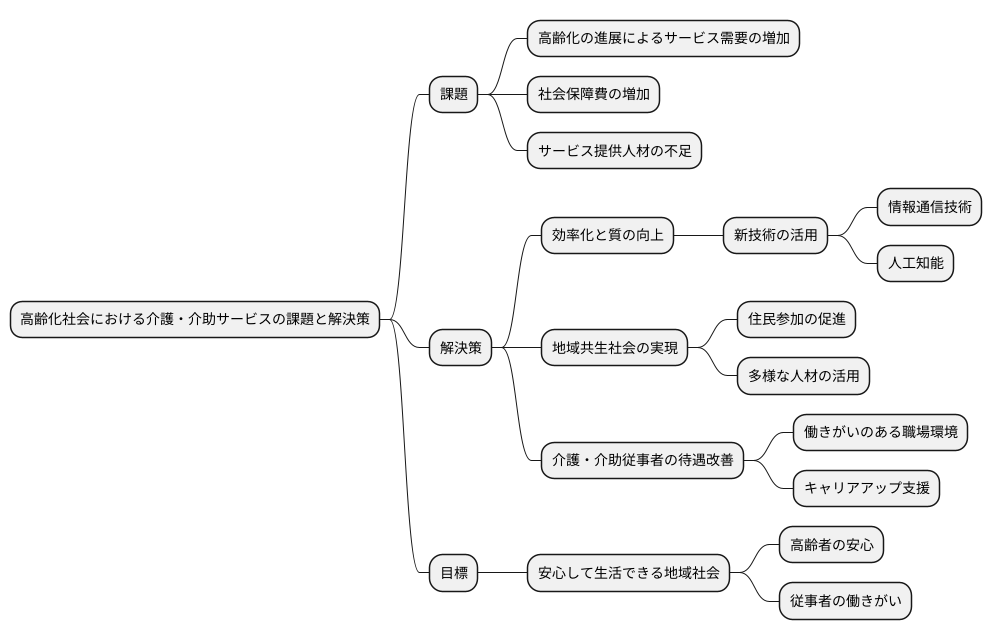

これからの日本では、高齢化がますます進んでいくことで、人と人との関わりの中で提供されるサービスへの需要がさらに増えていくと見られています。特に、介護や介助といったサービスは、高齢者の生活を支える上で欠かせないものとなるでしょう。しかし、それと同時に社会保障にかかる費用が増え続けたり、サービスを提供する人が足りなくなったりといった問題も深刻になっていくと考えられます。

これらの問題を解決するためには、より少ない費用や人員で、質の高いサービスを提供できるように工夫していくことが必要です。新しい技術を活用することも重要です。例えば、情報通信技術を使って離れた場所から支援を行ったり、人工知能を使って介護の計画を立てたりすることで、より効率的で質の高いサービス提供が可能になります。

また、地域に住む人々が介護や介助に参加しやすくすることも大切です。近所の人や様々な仕事をしている人たちが協力し合うことで、地域全体で高齢者を支える仕組みを作っていくことができます。そうすれば、長く続けられるサービス提供の仕組みを作ることができます。

さらに、介護や介助の仕事をする人たちの待遇を改善し、キャリアアップの道筋を作ることも必要不可欠です。やりがいのある職場環境を作ることで、優秀な人材を確保し、サービスの質を高めることに繋がります。

これらの取り組みを通して、誰もが安心して生活を送れる地域社会を作っていくことが私たちの目標です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、そして、介護や介助をする人たちも働きがいを感じながら仕事ができるように、様々な工夫を凝らし、より良い社会を目指していく必要があります。

私たちにできること

人と人とのつながりを大切にする社会サービスは、限られた専門の人だけが担うのではなく、私たち一人ひとりができることから関わっていくことが大切です。地域の一員として、どのような関わり方ができるのか、一緒に考えてみましょう。

まず、社会サービスに関する正しい知識を身につけることは、とても重要です。どのようなサービスがあり、誰がどのような役割を担っているのかを理解することで、困っている人に合った適切な支えをすることができます。例えば、高齢の方への食事の配達や家事の手伝い、体の不自由な方への移動の支援、子どもたちの学習支援など、様々なサービスがあります。これらのサービスの内容や利用方法を知ることで、必要な時に適切なサービスを利用したり、周りの人に紹介したりすることができます。

地域で行われているボランティア活動や市民活動団体への参加も、地域への貢献として大きな役割を果たします。自分の得意なことを活かして、地域社会に貢献することで、より豊かな人間関係を築くこともできます。例えば、手先が器用な人は手芸教室の先生、子どもが好きな人は子ども食堂のスタッフ、得意な楽器を演奏して地域を盛り上げるなど、様々な活動を通して地域に貢献することができます。

困っている人がいたら、ためらわずに声をかける、相談窓口を紹介するなど、身近なところでできる支援もたくさんあります。例えば、道に迷っている人に道を教えてあげたり、重い荷物を持っている人に手を貸してあげたり、困っている様子の人に「大丈夫ですか?」と声をかけてあげるだけでも、大きな助けになることがあります。また、具体的な支援の方法がわからなくても、地域の相談窓口を紹介することで、適切な支援に繋げることができます。

小さなことからでも、周りの人に気を配り、支え合う気持ちを大切にすることが、より良い社会を作ることに繋がります。私たち一人ひとりの行動が、地域社会を支える大きな力となることを忘れてはなりません。

| 社会貢献の方法 | 具体的な例 |

|---|---|

| 社会サービスに関する知識を身につける | 高齢者への食事配達、家事手伝い、体の不自由な方への移動支援、子どもたちの学習支援などのサービス内容や利用方法を知る。 |

| 地域活動への参加 | 手芸教室の先生、子ども食堂のスタッフ、楽器演奏など、得意なことを活かして地域活動に参加する。 |

| 身近なところでできる支援 | 道案内、荷物を持つ手伝い、声かけ、相談窓口の紹介など。 |