薬効評価:新薬開発の要

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人を助けることだと思うんですが、この2つの違いがよく分かりません。特に『薬効評価』の場面では、どう使い分けるのでしょうか?

介護の研究家

いい質問だね。どちらも人を支えるという意味では共通しているけど、目的や主体が少し違うんだ。『介護』は、日常生活を送ることが難しい人の、食事や入浴、排泄といった日常生活動作を全体的に支えることをいう。一方『介助』は、特定の動作や行為を部分的に手伝うことをいうんだ。例えば、階段の上り下りを手伝ったり、薬を飲むのを手伝ったりするような場面だね。

介護を学びたい

なるほど。目的や範囲が違うんですね。では、『薬効評価』の場面ではどう使い分けるのですか?

介護の研究家

薬効評価においては、被験者が薬を服用するといった特定の行為を補助する場合は『介助』を使う。例えば、被験者が薬を飲み込むのが難しい場合に、水を飲ませるのを手伝う、といった場合だね。もし、被験者が日常生活全般にわたって支援が必要な状態であれば『介護』が必要となるが、薬効評価においては『介助』が使われるケースが多いだろうね。

薬効評価とは。

「介護」(高齢者など、日常生活に支援が必要な人に対して、食事や入浴などの世話をすること)と「介助」(一時的に、または部分的に、人の動作を手伝うこと)に関して、「薬効評価」(開発中の薬がどれくらい効くのか、また安全かどうかを色々な試験で調べて、良し悪しを判断すること)について説明します。

薬効評価とは

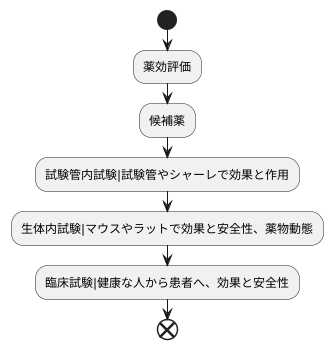

新しい薬を作る時、患者さんの役に立ち、安全に使えるかを確認する大切な手順を『薬効評価』といいます。新しい薬の候補となるものを『候補薬』と呼びますが、この候補薬が本当に病気を治したり、防いだりする効果があるのか、どのくらいの効果があるのかを様々な試験で調べます。同時に、薬を使った時に体にどんな影響(副作用)が出るかを詳しく調べます。

薬効評価は、大きく分けて『試験管内試験』と『生体内試験』の2つの段階で行います。まず試験管内試験では、実際に生きた体を使うのではなく、試験管やシャーレの中で候補薬の効果や作用の仕方を調べます。これにより、ある程度の効果と安全性を確認した上で、次の段階に進みます。

次の段階である生体内試験では、マウスやラットなどの動物を使って候補薬の効果と安全性をさらに詳しく調べます。動物実験では、薬が体の中でどのように吸収され、分布し、変化して排出されるのか(薬物動態)も調べます。また、薬の効果が現れる量や、副作用が現れる量も慎重に調べます。

動物実験で十分な効果と安全性が確認された候補薬だけが、いよいよ人で試験を行う臨床試験に進みます。臨床試験はいくつかの段階に分かれており、健康な人を対象に安全性を確かめることから始め、徐々に患者さんの数を増やしながら効果と安全性を確認していきます。

このように、薬効評価は、試験管内試験、動物実験、そして臨床試験という段階を経て、厳密に行われます。これは、患者さんの健康と安全を守る上で何よりも大切なことであり、新しい薬を作る上で欠かせない重要な部分と言えるでしょう。

様々な試験方法

薬の効果を確かめるには、いくつもの段階を踏んだ試験が必要です。まず、試験管の中で行う試験から始まります。これは、人の体から取り出した細胞や組織を使い、薬の働きやその仕組みを調べるためのものです。薬がどのように作用するのか、基本的な情報を集める大切な段階です。

次の段階では、動物を使います。動物実験では、薬の安全性と効果をより詳しく調べます。ここで安全性に問題がないか、どのくらいの量で効果が現れるのかなどを確認します。これは、人での試験を行う前の重要な準備段階です。動物実験の結果は、人での試験を計画する上で欠かせません。

最終段階は、人を対象とした試験です。これは臨床試験と呼ばれ、健康な人、または病気を抱えている人を対象に行われます。臨床試験では、薬の効果と安全性を最終的に確認します。人によって体質や症状は様々なので、多くのデータを集め、薬の効果と安全性を多角的に評価する必要があります。

それぞれの段階の試験で得られた結果は、専門家によって慎重に検討されます。そして、次の段階に進むかどうかを判断します。このように、薬が世に出るまでには、いくつもの試験と厳しい評価が必要なのです。

| 試験段階 | 対象 | 目的 |

|---|---|---|

| 試験管内試験 | 人の体から取り出した細胞や組織 | 薬の働きやその仕組みを調べる(基本的な情報収集) |

| 動物実験 | 動物 | 薬の安全性と効果を詳しく調べる(安全性確認、有効量の確認) |

| 臨床試験 | 健康な人、または病気を抱えている人 | 薬の効果と安全性を最終確認(多角的な評価) |

臨床試験の重要性

新しい薬を作るためには、たくさんの人を巻き込んだ、時間と費用のかかる試験が必要です。この試験のことを臨床試験といい、いくつかの段階に分けて行われます。まず第一段階では、健康な人に少人数の薬を飲んでもらい、体への影響や副作用などを調べます。薬が体の中にどのように入って、どのように出ていくのか、体に害はないかなどを注意深く確認します。次に第二段階では、実際に病気を抱えている人に少人数の薬を飲んでもらい、薬が効くかどうか、また副作用はないかなどを調べます。第一段階で健康な人に問題がなくても、病気の人には別の影響が出る可能性があるので、慎重に確認します。そして第三段階では、より多くの病気を抱えている人に薬を飲んでもらい、今ある薬よりもよく効くのか、副作用は少ないのかなどを調べます。この段階では、新しい薬と今ある薬を比べて、どちらの方が効果が高く、安全なのかをしっかりと見極めます。これらの段階を通して、薬の効果と安全性がしっかりと確認された薬だけが、新しい薬として認められ、みんなが使えるようになります。このように、新しい薬を作るためには、多くの時間と費用、そしてたくさんの人の協力が必要なのです。臨床試験は、私たちが安心して新しい薬を使えるようにするための、なくてはならない大切な試験なのです。

| 臨床試験の段階 | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|

| 第一段階 | 健康な人(少人数) | 体の影響、副作用、薬の体内動態などを調べる |

| 第二段階 | 病気を抱えている人(少人数) | 薬の効き目、副作用などを調べる |

| 第三段階 | 病気を抱えている人(多数) | 既存薬との比較(効果、安全性) |

安全性評価の重要性

薬を作る上で、その効き目と同時に安全性を確かめることはとても大切です。どんな薬にも、程度の差はあれ、体に思わぬ影響を与える可能性があるからです。そのため、新しい薬が人の体にどう作用するかを徹底的に調べる必要があります。

薬の候補となる物質を見つけたら、まず動物実験を行います。動物を使って、体に悪い影響がないか、もしあればどんな種類でどれくらいの頻度で、どのくらいの程度で現れるのかを調べます。これは、人に使う前に安全性を確認するためです。

動物実験で安全性が確認された薬は、いよいよ人で試す臨床試験に進みます。臨床試験でも、様々な検査や注意深い観察を通して、副作用の有無、種類、頻度、そして重症度を調べます。薬をどれくらいの量、どれくらいの期間使うかで副作用の出方が変わるかどうかも詳しく調べます。

このようにして集めたデータに基づいて、薬の効き目と副作用のバランスを評価します。患者さんにとって安全に使える薬かどうかを判断する大切な情報となるのです。もし、体に深刻な害を与える副作用の懸念があれば、たとえよく効く薬でも、開発を中止することもあります。薬は病気を治すためのものであり、安全が第一だからです。

| 段階 | 目的 | 方法 | 評価項目 |

|---|---|---|---|

| 動物実験 | 人に薬を使用する前の安全性確認 | 動物への投与と観察 | 副作用の有無、種類、頻度、程度 |

| 臨床試験 | 人における安全性と有効性の確認 | 人への投与、検査、注意深い観察 | 副作用の有無、種類、頻度、重症度、投与量・期間との関係 |

| 最終評価 | 薬の販売承認の可否判断 | 動物実験と臨床試験のデータに基づいた総合評価 | 薬の効き目と副作用のバランス、安全性 |

薬効評価の未来

医療技術の進展とともに、薬の効果を確かめるやり方も大きく変わってきています。従来の薬効評価は、多くの場合、大人数に対して薬を投与し、その平均的な効果を見るという方法で行われてきました。しかし、同じ病気であっても、一人ひとりの体質や遺伝子の違いによって、薬の効果や副作用の出方には個人差があります。そのため、従来の方法では、すべての人に最適な薬を見つけることは難しかったのです。

近年、注目を集めている個別化医療は、まさにこの課題を解決する糸口となるものです。それぞれの人の遺伝子情報や体内の様々な指標となる物質を調べることで、その人に最適な薬を選ぶことができるようになります。例えば、ある特定の遺伝子を持つ人には薬が効きやすい、あるいは副作用が出やすいといったことが分かるようになり、より効果的で安全な薬物治療が可能になるのです。

また、情報処理技術の進歩も薬効評価に革新をもたらしています。膨大な量のデータを高速で処理できる人工知能や、様々な情報を組み合わせて分析する技術を活用することで、薬の効果をより正確に、そして効率的に評価できるようになってきています。新薬の開発には長い時間と多額の費用がかかりますが、これらの技術によって開発期間の短縮やコスト削減にも繋がることが期待されています。

薬効評価は、未来の医療を支える重要な柱です。新しい技術を積極的に取り入れ、より効果的で安全な薬を、より早く患者さんに届けられるように、研究開発は日々進められています。これにより、病気で苦しむ人を一人でも多く救い、健康な社会を実現することに貢献していくでしょう。

| 従来の薬効評価 | 課題 | 個別化医療 | 情報処理技術の活用 | 薬効評価の未来 |

|---|---|---|---|---|

| 大人数への投与、平均的な効果を見る | 個人差への対応が難しい | 遺伝子情報や体内の指標で最適な薬を選ぶ | AIやデータ分析技術による効率化・高精度化 | より効果的で安全な薬をより早く患者へ |

患者さんへの貢献

患者さんの健康状態を良くし、日々の暮らしをより豊かにすることを目指し、私たちは日々努力を重ねています。その取り組みの一つが薬の効き目を確かめることです。新しい薬を作ることは、これまで治すのが難しかった病気に立ち向かう新たな手段を生み出すだけでなく、既に治療に使われている薬よりも良く効き、体に負担が少ない薬を提供することで、患者さんの苦しみを軽くすることに繋がります。

薬の効き目を確かめる作業は、とても厳しい決まりに従って行われます。そのため、新しい薬が使えるようになるまでには長い時間がかかります。薬が効くかどうかを様々な方法で試し、その効果と安全性を確認する必要があります。動物実験や、健康な人への投与試験、そして実際に病気を持つ患者さんへの臨床試験など、いくつもの段階を経て初めて、新しい薬は世に出ることができるのです。

この地道で時間のかかる道のりは、決して楽なものではありません。しかし、その道のりの先には、多くの患者さんの希望が待っています。新しい薬が使えるようになることで、病気を治す、あるいは進行を抑えることができるようになるかもしれません。また、つらい症状を軽くしたり、副作用を減らしたりすることで、患者さんの生活の質を向上させることができるかもしれません。

私たちは、薬の効き目を確かめる研究を通して、患者さんの健康と幸せに貢献できるよう、これからも全力を尽くしていきます。 一つ一つの試験を丁寧に行い、得られた結果をしっかりと分析することで、より効果的で安全な薬を開発し、患者さんの笑顔につながるよう貢献していきたいと考えています。

| 目的 | 取り組み | プロセス | 意義 |

|---|---|---|---|

| 患者さんの健康状態を良くし、日々の暮らしをより豊かにする | 薬の効き目を確かめる研究 | 動物実験、健康な人への投与試験、病気を持つ患者さんへの臨床試験 |

|