傾眠:見過ごせない重要なサイン

介護を学びたい

先生、「傾眠」ってうとうとしている状態のことですよね?でも、どうして介護でそんなに注意が必要なんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かに傾眠はうとうとしている状態ですが、介護の現場では、その状態が様々な危険につながる可能性があるんですよ。

介護を学びたい

どんな危険があるんですか?

介護の研究家

例えば、食事中にむせてしまう危険性があります。また、椅子に座っているときでも、バランスを崩して転んでしまうこともあります。傾眠の状態では、とっさに反応することが難しいので、より注意深く見守る必要があるのです。

傾眠とは。

『うとうと眠る』とは、意識がぼんやりとしている状態のことです。簡単に言うと、うとうとして浅い眠りについている状態です。名前を呼ばれたり、肩を軽く叩かれたりといったちょっとした刺激で目を覚ますことができます。夜中に目が覚めてしまう、なかなか寝付けない、睡眠のリズムが乱れるといった場合に見られるほか、体の水分が不足している、薬の副作用、熱が出るなどの体の病気、脳の病気の一種、もの忘れがひどくなる病気などが原因となっていることもあります。うとうと眠りがちな状態だと、食事中に食べ物が気管に入ってしまう危険や、椅子から落ちてしまう危険などがあるため、注意が必要です。

傾眠とは何か

傾眠とは、浅い眠りの状態を指します。まるでうとうとしているように、意識がぼんやりとしています。名前を呼ばれたり、軽く肩を叩かれたりといった刺激ですぐに目を覚ますのが特徴です。居眠りをしているように見えることもあります。しかし、傾眠は、単なる疲労や睡眠不足とは違います。様々な原因が隠れている場合があり、注意深い観察が必要です。

例えば、睡眠時無呼吸症候群といった睡眠の病気や、脳梗塞などの脳の病気、甲状腺機能低下症などの内分泌系の病気、うつ病などの心の病気など、傾眠を引き起こす病気は多岐にわたります。また、薬の副作用で傾眠が起こることもあります。服用している薬がある場合は、その影響も考慮する必要があります。

傾眠状態が続く場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性が高いと考えられます。普段と異なる様子が続くようであれば、早めに医療機関を受診し、専門家の診察を受けることが大切です。自己判断で放置せず、適切な診断と治療を受けることで、重症化を防ぐことに繋がります。

医療機関では、問診や身体診察、血液検査、脳波検査など、様々な検査を通して原因を特定します。原因が特定されれば、それぞれの病気に合わせた治療が行われます。例えば、睡眠時無呼吸症候群であれば、持続陽圧呼吸療法(CPAP)といった機器を使った治療を行います。また、薬が原因であれば、薬の種類や量を調整することもあります。

傾眠は、命に関わる病気のサインである可能性もあります。少しでも気になることがあれば、ためらわずに医療機関に相談しましょう。早期発見、早期治療が健康を守る上で重要です。日頃の体調管理、生活習慣の見直しも大切にし、健康な毎日を送りましょう。

| 傾眠とは | 原因 | 対応 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 浅い眠りの状態。刺激ですぐに目を覚ます。 | 睡眠時無呼吸症候群、脳梗塞、甲状腺機能低下症、うつ病、薬の副作用など | 医療機関を受診し、問診、身体診察、血液検査、脳波検査などを通して原因を特定し、適切な治療を受ける。 | 命に関わる病気のサインの可能性もあるため、自己判断で放置せず、早期発見・早期治療が重要。 |

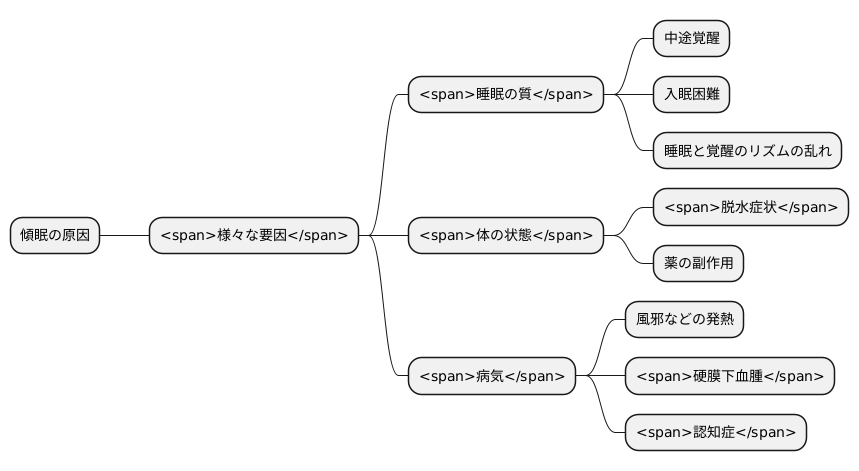

様々な原因を探る

傾眠状態、つまり日中に強い眠気に襲われる状態は、様々な要因が複雑に絡み合って起こることがあります。その原因を特定し適切な対処をするためには、まずは医療機関を受診し医師の診察を受けることが重要です。

まず、睡眠の質に問題がある場合があります。夜中に何度も目が覚めてしまう中途覚醒や、布団に入ってもなかなか寝付けない入眠困難といった症状は、睡眠時間を十分に確保していても、質の高い睡眠が取れていない可能性を示唆しています。また、睡眠と覚醒のリズムが乱れることで、日中の活動時間帯に強い眠気が生じることもあります。こうした睡眠障害は、生活習慣の改善や、場合によっては専門的な治療が必要となることもあります。

次に、体の状態も傾眠に影響を与えます。体内の水分が不足すると、血液の循環が悪くなり、脳への酸素供給が滞ることがあります。この脱水症状は、倦怠感や眠気を引き起こす大きな原因の一つです。また、服用している薬の中には、眠気を催す副作用を持つものがあります。現在服用中の薬がある場合は、医師や薬剤師に相談してみましょう。

さらに、病気が隠れている可能性も考慮しなければなりません。風邪などのありふれた病気でも、発熱などの症状が出ると、体は休息を求めて眠気を催すことがあります。また、硬膜下血腫のような頭部外傷や、認知症といった脳の機能に影響を及ぼす病気も、傾眠状態を引き起こすことがあります。これらの病気は早期発見・早期治療が重要ですので、少しでも気になる症状があれば、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

日常生活でのリスク

傾眠状態とは、うとうととしていて、意識がはっきりしない状態のことです。まるで浅い眠りについているように見えますが、呼びかければ反応はします。しかし、この状態は日常生活において様々な危険を潜ませています。

まず、食事の際に大きな危険が伴います。傾眠状態では、食べ物を噛んだり飲み込んだりする機能が低下しているため、食べ物が気管に入ってしまう誤嚥の危険性が高まります。誤嚥は肺炎を引き起こすこともあり、命に関わる事態になる可能性も否定できません。また、傾眠状態では、自分の姿勢を保つことが難しくなります。椅子に座っていても、バランスを崩して転倒したり、ベッドや椅子から転落したりするリスクが増加します。転倒や転落は、骨折などの大きな怪我に繋がる恐れがあります。

さらに、周囲の状況を正確に判断する能力も低下します。そのため、危険を察知することができず、思わぬ事故に巻き込まれる可能性も懸念されます。例えば、熱い飲み物をこぼして火傷を負ったり、段差に気づかずにつまずいて転倒したりするかもしれません。

このように、傾眠状態は日常生活において様々なリスクを伴います。傾眠状態にある人を見守る際は、周囲の環境を安全に整えることが何よりも重要です。段差をなくしたり、家具の角に保護パッドを取り付けたりするなど、転倒や怪我を防ぐための対策を講じましょう。また、常に注意深く見守り、必要な時に適切な介助を行うことが大切です。特に食事や移動の際には、十分なサポートを提供し、安全を確保するように心がけましょう。呼びかけへの反応が鈍い、呼吸が浅いなど、いつもと様子が違うと感じたら、すぐに医療機関に相談することが大切です。

| 状態 | 危険性 | 対策 |

|---|---|---|

| 意識がはっきりしない、うとうとしている |

|

|

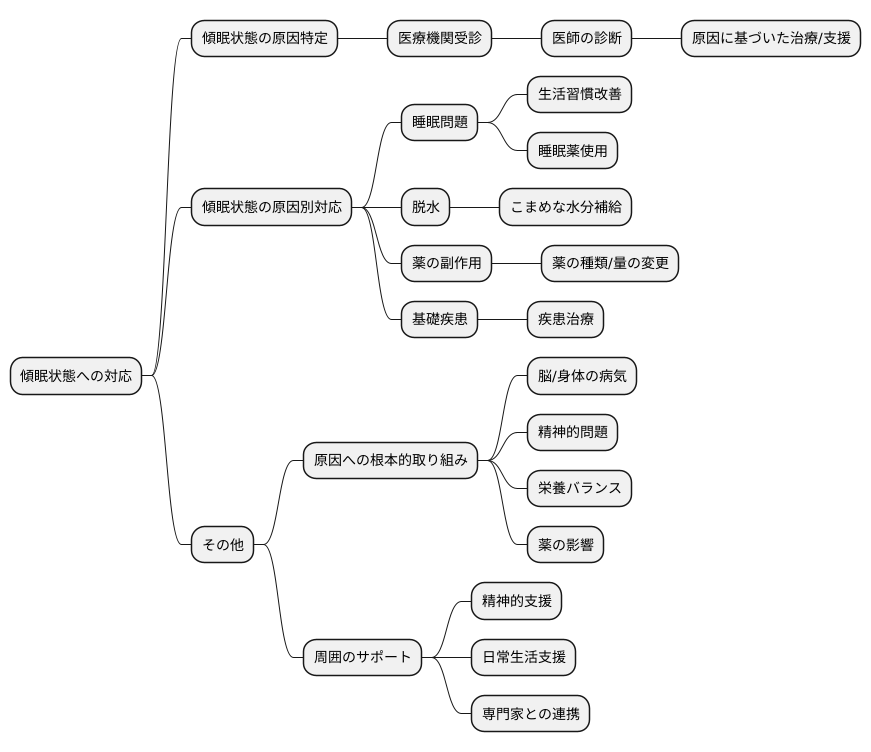

適切な対応とケア

うとうとした状態、つまり傾眠状態への対応は、そのきっかけによって大きく変わってきます。ですから、まずは医療機関を訪ね、お医者さんに診てもらい、なぜこのような状態になっているのかをはっきりさせることがとても大切です。

お医者さんに診てもらい、原因がわかったら、その指示に従って治療やお手伝いを進めていきましょう。もし、眠りの問題が原因であれば、ぐっすり眠れるように毎日の暮らし方を見直したり、場合によっては睡眠薬を使うことも考えられます。水分が足りなくて傾眠状態になっている場合は、こまめに水分を摂ることが重要です。

また、飲んでいる薬の影響で傾眠状態になっている場合は、お医者さんと相談して、薬の種類や量を変える必要があるかもしれません。他に、何か病気によって傾眠状態になっている場合は、その病気を治すことが第一になります。

傾眠状態そのものをなんとかしようとするだけでなく、なぜそうなっているのかという根本的な原因への取り組みが欠かせません。例えば、脳の病気や体の病気、心の問題、栄養の偏り、薬の影響など、様々な原因が考えられます。お医者さんは、問診や検査を通して原因を突き止め、それぞれの状態に合わせた適切な治療やお手伝いを計画します。

周りの人は、傾眠状態の人の気持ちに寄り添い、日常生活で困っていることがあれば、優しく支えてあげることが大切です。また、お医者さんや看護師さん、その他専門の人と連携を取りながら、みんなで協力して、その人に合った一番良い方法を見つけていくことが重要です。

早期発見の重要性

うとうとする状態、いわゆる傾眠は、一見すると大したことがないように思われがちですが、時として深刻な病気の兆候である可能性があります。そのため、一時的なものではなく、長く続く場合や、何度も繰り返される場合には、速やかに病院や診療所を受診することが肝要です。

病気を早期に発見し、適切な治療を始めることで、病状の悪化を抑えたり、他の病気を併発するのを防いだりすることに繋がります。治療開始が遅れると、病気が進行し、回復が難しくなる場合もあります。また、他の病気を併発することで、治療期間が長引いたり、日常生活に大きな支障が出たりする可能性も高まります。早期発見と早期治療は、健康な生活を送る上で非常に大切なのです。

特に、ご高齢の方は、年齢を重ねるにつれて体の機能が低下していくため、傾眠状態を軽く見てはいけません。注意深く観察し、少しでも異変を感じたら、早めに医療機関に相談することが重要です。例えば、いつもより元気がない、反応が鈍い、会話が噛み合わない、食事量が減っている、転びやすくなっている、といった様子が見られたら、傾眠状態が隠れているサインかもしれません。ご家族や周囲の方々は、ご高齢の方の変化に気を配り、適切な対応をとることで、健康状態の維持に繋がります。普段の様子をよく知っているご家族や周囲の方の気づきと行動が、早期発見の鍵となります。

傾眠状態を放置せずに、早期発見、早期対応を心がけ、健康な毎日を送りましょう。少しでも気になることがあれば、ためらわずに医療専門家に相談することが大切です。ご自身の健康、そして大切な人の健康を守るためにも、傾眠への意識を高め、適切な行動を心がけていきましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 傾眠状態への認識 | 一見軽視されがちだが、深刻な病気の兆候である可能性がある。長く続く、または繰り返す場合は速やかな受診が必要。 |

| 早期発見・治療の重要性 | 病状悪化の抑制、合併症予防、回復の可能性向上に繋がる。治療の遅れは病状進行や日常生活への支障を招く可能性がある。 |

| 高齢者への注意点 | 加齢による機能低下により傾眠状態を軽視せず、注意深い観察と異変時の早期相談が重要。 |

| 周囲の役割 | 家族や周囲の人々の気づきと行動が早期発見の鍵。普段の様子との変化(元気の有無、反応、会話、食事量、転倒傾向など)に注意。 |

| まとめ | 傾眠状態の放置は避ける。早期発見・早期対応を心がけ、健康な毎日を送る。少しでも気になることがあれば医療専門家への相談を。 |