夜間せん妄:高齢者の夜の混乱

介護を学びたい

先生、「夜間せん妄」って、認知症のお年寄りにだけ起こるものなんですか?

介護の研究家

いい質問だね。認知症の高齢者に多く見られるのは確かだけど、認知症ではない人でも、例えば入院した時などに、環境の変化やストレスで起こることもあるんだよ。

介護を学びたい

そうなんですね。じゃあ、誰でもなりうるってことですか?

介護の研究家

そうだね。特に、高齢者や病気の人はなりやすいと言えるね。環境の変化やストレス、体の疲れ、睡眠不足などが引き金になることが多いから、注意が必要だよ。

夜間せん妄とは。

「介護」と「介助」に関連した言葉である『夜間せん妄』について説明します。『夜間せん妄』とは、夕方から夜にかけて、意識がはっきりしない状態の一種であるせん妄の症状が現れることです。『夜間せん妄』になると、眠れない、じっとしていられない、興奮するといった症状が現れ、認知症のお年寄りに多く見られます。せん妄は『急性脳症候群』とも呼ばれ、意識がぼんやりしたり、実際にはないものが見えたり、実際とは違うように感じたり、不安になったり、落ち着きがなくなったり、興奮したりといった、意識がはっきりしない状態になります。また、自分がどこにいるのか、今はいつなのかが分からなくなったり、会話がかみ合わなくなったりするのも特徴です。特に夜は、暗いので昼間よりも周りの状況が分かりにくいため、認知症のお年寄りには不安や恐怖が強く感じられる傾向があります。そのため、夜はせん妄が起こりやすい時間帯です。『夜間せん妄』の症状が出た場合は、部屋や廊下の照明を明るくしたり、そばに寄り添って優しく手をさすったりするなどして、お年寄りを安心させてあげることが大切です。

夜間せん妄とは

夜間せん妄とは、夕暮れ時から夜にかけて特に強く現れる意識の障害です。日中は比較的落ち着いている高齢者、特に認知症の方に多く見られます。意識がはっきりしなくなる、現実でないものが見えたり聞こえたりする、強い不安や落ち着きのなさ、興奮といった状態が現れます。時間や場所が分からなくなったり、会話がつじつま合わなくなったりすることもあります。

昼間は問題なく過ごせていても、夜になると周りの景色が見えにくくなることで、不安や恐怖感が増し、せん妄の状態を引き起こしやすくなります。例えば、慣れ親しんだはずの自宅の寝室でさえ、暗闇の中で家具の輪郭がぼやけ、見慣れないもののように感じてしまうことがあります。このため、急に混乱したり、大声で叫んだり、ベッドから出て徘徊したりといった行動が見られることがあります。また、昼間は認識できていた家族を、夜には知らない人と勘違いしてしまうこともあります。

このような症状は、高齢者にとって大きな負担となるだけでなく、転倒やけがのリスクを高めることにも繋がります。夜間せん妄は一時的な症状である場合もありますが、症状が続く場合は、脱水や感染症、薬の副作用といった身体的な原因が隠れている可能性も考えられます。したがって、夜間にこのような状態が見られた場合は、早急に医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。家族や介護者は、高齢者の日中の様子と夜間の様子をよく観察し、変化に気付いたらすぐに相談するようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 夕暮れ時から夜にかけて特に強く現れる意識の障害 |

| 主な症状 | 意識がはっきりしない、幻覚、強い不安や落ち着きのなさ、興奮、時間や場所の認識障害、会話の混乱 |

| 好発する人 | 高齢者、特に認知症の方 |

| 発症しやすい時間帯 | 夕方から夜 |

| 原因 | 周囲が見えにくくなることによる不安や恐怖感の増大、脱水、感染症、薬の副作用などの可能性 |

| リスク | 転倒、怪我 |

| 対応 | 医療機関への受診、家族や介護者による観察と相談 |

主な症状

夜間せん妄は、様々な症状が現れるため、高齢者だけでなく、介護をする家族にとっても負担が大きいものです。代表的な症状として、まず睡眠障害が挙げられます。よく眠れない、夜中に何度も目が覚めるといった不眠に悩まされる方が多くいらっしゃいます。また、日中は比較的落ち着いていても、夜になると急に活動的になるのも特徴です。ベッドから出て徘徊したり、意味のない動作を繰り返したりします。さらに、興奮状態に陥ることもあります。急に大声で叫んだり、怒り出したり、周りの人に暴力を振るったりするケースも見られます。このような状態になると、介護する家族は対応に苦慮し、心身ともに疲弊してしまう可能性があります。

また、認知機能の低下も見られる症状の一つです。時間や場所が分からなくなったり、家族の顔や名前を思い出せなくなったりします。さらに、幻覚や妄想が現れることもあります。実際にはいない人が見える、いない声が聞こえるといった幻覚や、誰かに狙われている、悪口を言われているといった妄想を抱くことがあります。このような症状は、高齢者本人にとって大きな不安や恐怖感を与え、精神的な負担を増大させます。加えて、感情の起伏が激しくなることもあります。急に泣き出したり、笑ったり、怒り出したりと、感情の切り替えが急激になり、周囲の人を困惑させることがあります。夜間せん妄の症状は一時的なものから慢性的なものまで様々ですが、適切なケアを行うことで症状を軽減できる可能性があります。少しでも異変に気付いたら、早めに医療機関に相談することが大切です。

| 夜間せん妄の症状 | 詳細 |

|---|---|

| 睡眠障害 | 不眠、夜中に何度も目が覚める |

| 活動亢進 | 夜間に急に活動的になる、徘徊、意味のない動作の繰り返し |

| 興奮状態 | 大声で叫ぶ、怒り出す、暴力 |

| 認知機能の低下 | 時間や場所が分からなくなる、家族の顔や名前を思い出せない |

| 幻覚や妄想 | いない人が見える、いない声が聞こえる、誰かに狙われていると感じる、悪口を言われていると感じる |

| 感情の起伏 | 急に泣き出す、笑う、怒り出す |

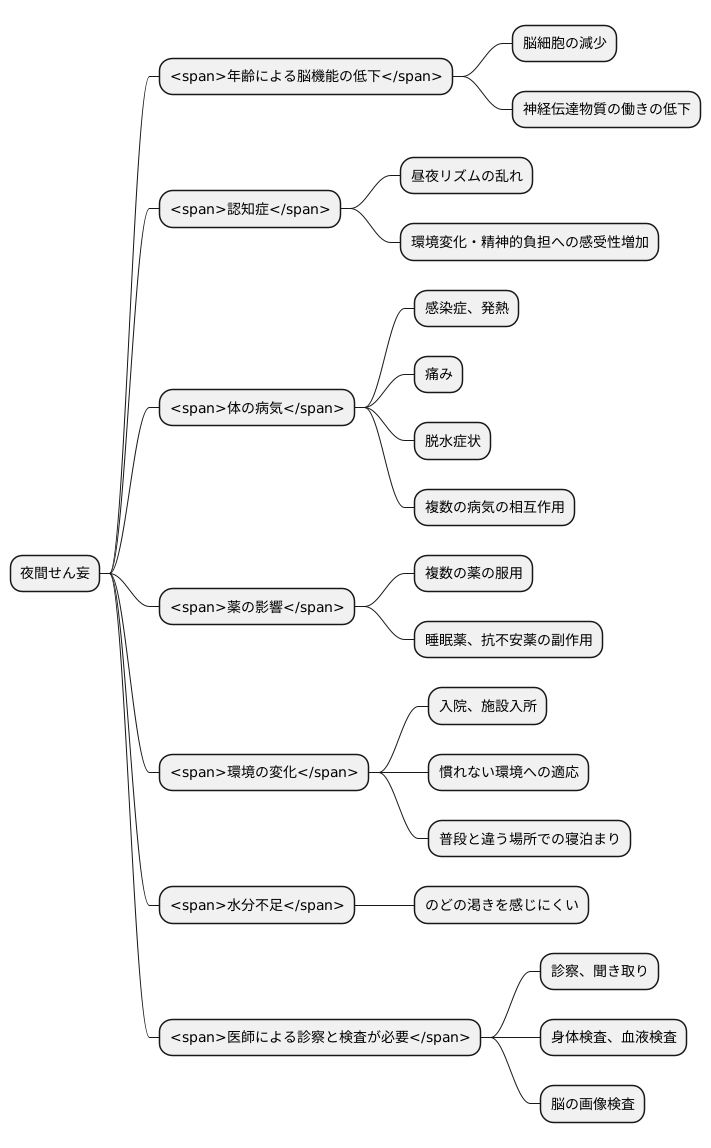

原因と要因

夜間せん妄は、様々な要素が複雑に絡み合って起こると考えられています。一つ目に年齢を重ねることで脳の働きが衰えることが挙げられます。歳をとると、脳の細胞が減ったり、神経伝達物質の働きが弱まったりすることで、脳の機能が低下し、せん妄が起こりやすくなります。

二つ目は認知症です。認知症の方は、脳の機能が低下しているため、昼夜のリズムが崩れやすく、環境の変化や精神的な負担に敏感に反応しやすいため、夜間せん妄を起こしやすい傾向にあります。

三つ目に体の病気も影響します。感染症や発熱、痛み、脱水症状などは、体のバランスを崩し、せん妄の引き金となることがあります。高齢の方は複数の病気を抱えていることが多く、それぞれの病気が複雑に影響し合ってせん妄を引き起こす場合もあります。

四つ目に薬の影響も無視できません。高齢の方は、複数の薬を服用していることが多く、薬の副作用がせん妄の原因となることがあります。特に、睡眠薬や抗不安薬などは、せん妄のリスクを高めることが知られています。

五つ目に周りの環境の変化も大きな要因となります。入院や施設への入所など、生活環境が大きく変わると、慣れない環境に適応しようと脳に負担がかかり、せん妄のリスクが高まります。また、普段と違う場所で寝泊まりするだけでも、高齢者にとっては大きなストレスとなり、せん妄を引き起こすことがあります。

六つ目に水分不足もせん妄の要因となります。高齢者は、のどの渇きを感じにくいため、水分を摂る量が少なくなりがちです。水分不足は、体の様々な機能に影響を与え、せん妄のリスクを高めます。

このように夜間せん妄には様々な原因が考えられるため、医師による診察と検査が必要です。医師は、患者さんの状態を詳しく聞き取り、身体検査や血液検査、脳の画像検査などを行い、原因を特定し、適切な治療を行います。

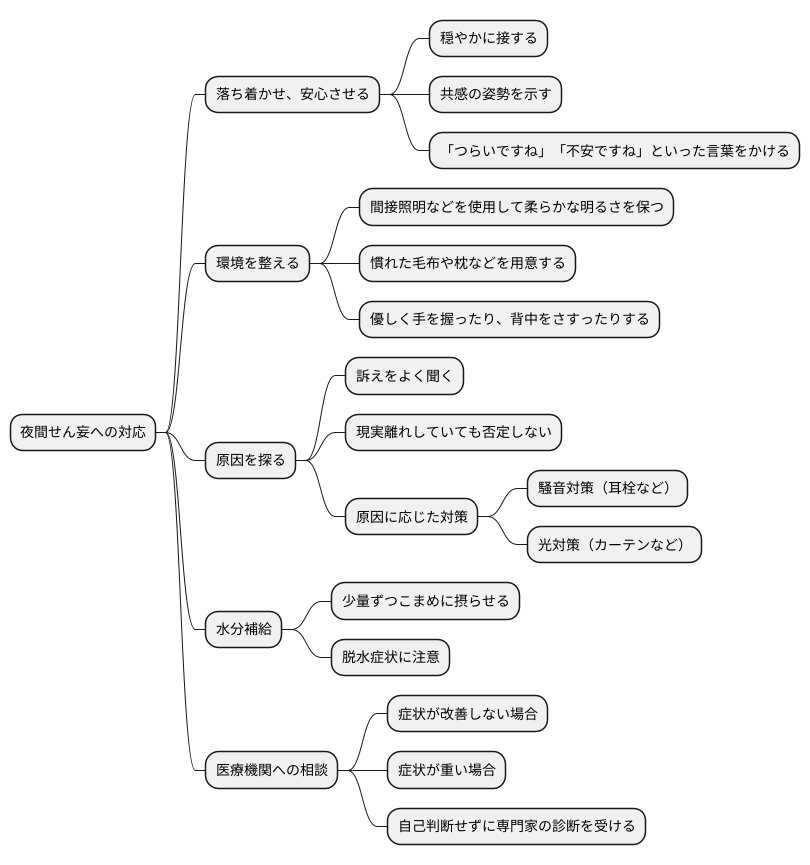

対処法と対応

夜間せん妄は、高齢者によく見られる症状で、昼間は普通なのに、夜になると急に混乱したり、幻覚を見たり、落ち着きがなくなったりします。このような症状が現れた時は、まずは落ち着かせ、安心させることが大切です。高齢者の訴えが現実離れしていても、否定したり、叱ったりするのではなく、穏やかに接し、共感の姿勢を示しましょう。「つらいですね」「不安ですね」といった言葉をかけて、寄り添うことが重要です。

安心感を与えるためには、まず周りの環境を整えましょう。部屋の照明は、暗すぎると不安を増長させ、明るすぎると興奮させてしまう可能性があります。そのため、間接照明などを使用して、柔らかな明るさを保つのが良いでしょう。また、慣れた毛布や枕などを用意して、落ち着けるような環境を作ることも効果的です。さらに、優しく手を握ったり、背中をさすったりするなどの身体的な接触も、安心感を与える上で有効です。

高齢者が訴えている内容をよく聞き、原因を探ることも重要です。例えば、「虫がいる」と言っている場合、実際に虫がいるのかもしれませんし、そうでなくても、何かしらの視覚的な刺激が原因となっている可能性があります。また、「誰かがいる」と言っている場合は、不安や恐怖を感じている可能性があります。原因が特定できれば、それに対する対策を講じることができます。例えば、騒音が原因であれば耳栓をしたり、光が気になるようであればカーテンを閉めるなどの工夫をしましょう。

脱水もせん妄の引き金となることがあるので、水分が不足していないかを確認し、必要であれば水分補給を促しましょう。水分は、一度にたくさん摂るのではなく、少量ずつこまめに摂るのが良いでしょう。

こうした対応を行っても、症状が改善しない場合や、症状が重い場合は、ためらわずに医療機関に相談しましょう。夜間せん妄の原因には、身体的な病気や薬の副作用などが隠れている場合もあります。自己判断せずに、専門家の適切な診断と治療を受けることが大切です。

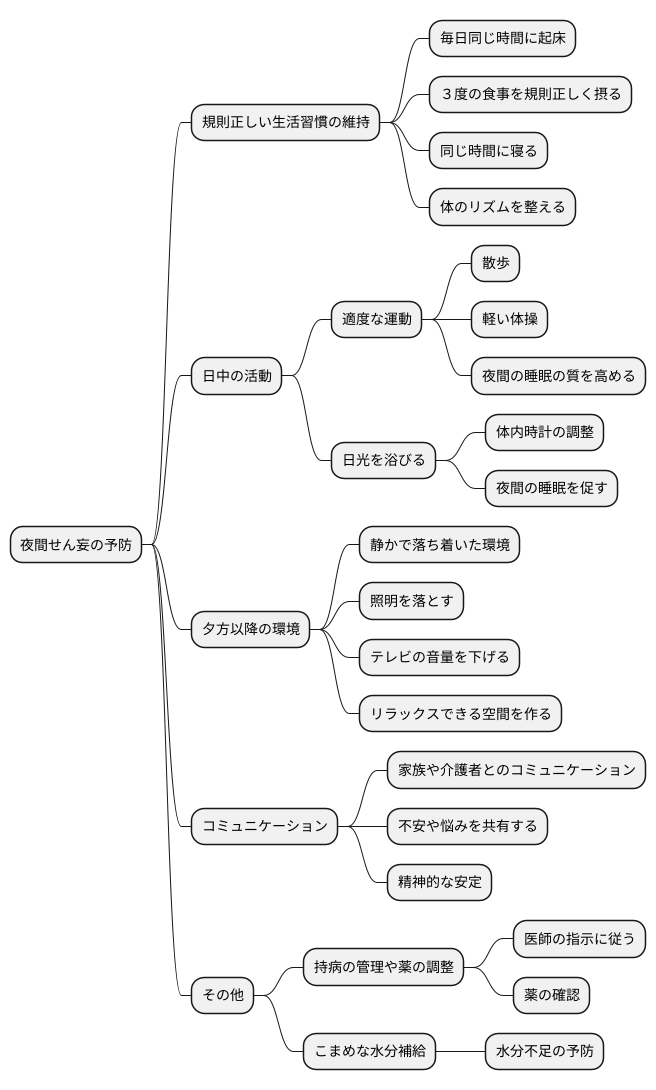

予防のポイント

夜間せん妄は、高齢者によく見られる症状で、夜間に意識が混乱したり、幻覚を見たり、不安になったりする状態です。この症状は、生活の質を低下させるだけでなく、転倒や怪我のリスクを高める可能性もあるため、予防が非常に重要です。夜間せん妄を予防するためには、規則正しい生活習慣を維持することが大切です。毎日同じ時間に起床し、3度の食事を規則正しく摂り、同じ時間に寝るように心がけましょう。このような習慣によって、体のリズムを整えることができます。

日中は、適度な運動を取り入れるようにしましょう。散歩や軽い体操など、無理のない範囲で体を動かすことで、夜間の睡眠の質を高める効果が期待できます。また、日光を浴びることも重要です。日中に太陽の光を浴びることで、体内時計が調整され、夜間の睡眠が促されます。夕方以降は、静かで落ち着いた環境を整えましょう。照明を落とし、テレビの音量を下げるなど、リラックスできる空間を作ることで、夜間のせん妄の発生を抑えることができます。

高齢者にとって、家族や介護者とのコミュニケーションも重要です。日頃からしっかりと話を聞いて、不安や悩みを共有することで、精神的な安定につながり、せん妄の予防に役立ちます。

加えて、持病の管理や薬の調整も大切です。持病がある場合は、医師の指示に従って適切な治療を続けましょう。また、服用している薬がある場合は、医師や薬剤師に相談し、せん妄のリスクを高める可能性のある薬がないか確認してもらいましょう。

水分不足もせん妄の引き金となることがあるため、日頃からこまめな水分補給を心がけましょう。高齢者は、のどの渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂ることが大切です。水分は、お茶や水だけでなく、スープや果物などからも摂取できます。

介護者の役割

高齢者の世話をする人は、夜間せん妄という、夜になると意識が混乱する状態に直面することがあります。これは、高齢者本人にとって辛いだけでなく、世話をする人にとっても大きな負担となります。そのため、世話をする人は夜間せん妄について正しく理解し、適切な対応をすることが大切です。

まず、夜間せん妄の症状が現れた時は、慌てずに落ち着いて対応することが重要です。高齢者は意識が混乱しているため、大きな声や急な動きは恐怖心をあおってしまいます。穏やかな声で話しかけ、優しく接することで、高齢者を安心させてあげましょう。部屋の照明を少し明るくしたり、馴染みのある音楽を流したりするのも効果的です。高齢者が訴える内容が現実離れしていても、頭ごなしに否定せず、共感する姿勢を見せることも大切です。

症状が落ち着いた後には、その時の様子を記録しておきましょう。いつからどのような症状が現れたか、どんな時に落ち着くのかなどを記録することで、医師に伝えるべき情報を整理することができます。この記録は、適切な治療や支援を受ける上で非常に役立ちます。

夜間せん妄の世話は、心身ともに大きな負担となります。世話をする人が疲れてしまうと、適切な対応ができなくなるだけでなく、自身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、他の家族に協力を頼んだり、介護支援サービスを利用したりするなど、負担を軽減する方法を積極的に検討しましょう。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することで、利用できるサービスの情報を得ることができます。

夜間せん妄への適切な対応は、高齢者と世話をする人の双方の生活の質を向上させることに繋がります。周りの人に助けを求めることをためらわず、無理なく続けられる世話の方法を見つけることが大切です。

| 場面 | 対応 | ポイント |

|---|---|---|

| 夜間せん妄発症時 | 落ち着いて対応する、穏やかに話しかける、優しく接する、照明を調整する、馴染みのある音楽を流す、高齢者の訴えに共感する | 大きな声や急な動きを避ける、頭ごなしに否定しない |

| 症状落ち着いた後 | 様子を記録する | 発症時間、症状、落ち着くきっかけなどを記録し、医師への情報共有に役立てる |

| 介護者の負担軽減 | 家族に協力を頼む、介護支援サービスを利用する、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する | 無理なく続けられる世話の方法を見つける |