夜間せん妄:高齢者の夜の混乱

介護を学びたい

先生、「夜間せん妄」って、認知症のお年寄りにだけ起こるものなんですか?

介護の研究家

いい質問だね。認知症の方によく見られるけれど、認知症でない方でも起こる可能性はあるんだよ。例えば、入院したときや、熱が高いとき、強い痛みがあるときなど、体の状態が急に悪くなったときにも「せん妄」は起こりうるんだ。

介護を学びたい

じゃあ、誰でもなる可能性があるんですね。夜にだけ起こるんですか?

介護の研究家

昼間にも起こることはあるけれど、特に夜に症状が出やすいんだ。昼間は周りの状況がわかりやすいから、意識がはっきりしやすい。でも、夜は暗くて周りの状況が分かりにくくなるから、不安や恐怖を感じて「せん妄」の症状が出やすくなるんだよ。

夜間せん妄とは。

「介護」と「介助」に関連する言葉として『夜間せん妄』があります。『夜間せん妄』とは、夕方から夜にかけて、意識がはっきりしない状態の一種であるせん妄の症状が現れることを指します。『夜間せん妄』になると、眠れない、じっとしていられない、興奮するといった症状が現れ、認知症のお年寄りに多く見られます。せん妄は『急性脳症候群』とも呼ばれ、意識がもうろうとする、実際にはないものが見える・聞こえる、実際とは違うように感じる、不安になる、落ち着かない、興奮するといった意識障害が現れます。また、自分がどこにいるのか、今はいつなのかが分からなくなったり、会話がつじつま合わなくなったりするのも特徴です。特に夜は、暗いことで周りの状況が昼間より分かりにくいため、認知症のお年寄りは不安や恐怖を強く感じやすい傾向があります。そのため、夜はせん妄が起こりやすい時間帯です。『夜間せん妄』の症状が出た場合は、部屋や廊下の照明を明るくしたり、そばに寄り添って優しく手をさすったりするなどして、お年寄りを安心させてあげることが大切です。

夜間せん妄とは

夜間せん妄は、高齢者によく見られる一時的な意識の混乱した状態で、特に夕方から夜にかけて症状が現れます。日中は比較的落ち着いて過ごせている方が、日が暮れるにつれて様子が変わり、まるで別人のようになってしまうことがあります。

これは、せん妄と呼ばれる一時的な意識障害の一種です。せん妄は意識がぼんやりと霞がかかったような状態になり、実際にはないものが見えたり聞こえたりする幻覚や、実際とは異なるものとして感じてしまう錯覚を伴うことがあります。また、自分がどこにいるのか、今は何時なのかが分からなくなったり、会話がつじつまが合わなくなったりすることもあります。

夜間せん妄は、特に認知症を持つ高齢者に多く見られます。認知症は、脳の働きが徐々に低下していく病気で、記憶力や判断力の衰えなどがみられます。認知症によって脳の機能が低下しているところに、環境の変化や体の不調などが加わることで、夜間せん妄が引き起こされやすくなると考えられています。

夜間せん妄は、介護をする家族にとって大きな負担となることがあります。症状が現れる時間帯が夜間であるため、介護者の睡眠時間が削られ、肉体的にも精神的にも疲弊してしまうことがあります。また、症状が激しい場合には、介護者が怪我を負ってしまう危険性もあります。

適切な対応をするためには、夜間せん妄について正しく理解し、早めに対処することが重要です。せん妄の症状が現れた場合は、慌てずに優しく声をかけ、落ち着かせましょう。また、症状が続くようであれば、医療機関に相談することも大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 高齢者によく見られる一時的な意識の混乱した状態。特に夕方から夜にかけて症状が現れる。 |

| 症状 | 意識がぼんやりとする、幻覚、錯覚、見当識障害、会話の支離滅裂など |

| 関連疾患 | 認知症 |

| リスク | 認知症を持つ高齢者 |

| 影響 | 介護者の負担増加(睡眠不足、肉体的・精神的疲労、怪我のリスク) |

| 対策 | 夜間せん妄の理解、早期対応、医療機関への相談 |

症状の特徴

夜間せん妄は、様々な特徴を持つ症状が現れます。その症状は多岐にわたり、個人差も大きいため、それぞれに合わせた丁寧な対応が必要です。

まず、睡眠に関連した症状としては、なかなか寝付けない、眠りが浅く何度も目が覚めてしまう、といった不眠の症状がよく見られます。また、寝ている最中に急に起き上がり、目的もなく歩き回る徘徊もみられます。

次に、精神的な症状としては、落ち着きがなくそわそわしたり、理由もなく興奮したりする様子が見られます。さらに、実際には存在しないものが見えたり聞こえたりする幻覚や、現実にはあり得ないことを信じ込む妄想なども現れることがあります。また、突然怒り出したり、逆に泣き出したり、強い恐怖を訴えたりするなど、感情の起伏が激しくなるのも特徴です。

さらに、行動面での変化も挙げられます。昼間は問題なくできていた日常動作が、夜になるとできなくなってしまうことがあります。例えば、着替えや食事、トイレなどがスムーズにできなくなる場合があります。また、周りの人に対して攻撃的な言動や行動をとることもあり、介護者との関係が難しくなる場合もあります。

これらの症状は、日によって現れ方が違ったり、一日のうちでも時間帯によって変動したりすることがあります。そのため、介護者は常に患者さんの状態を観察し、変化に気づけるように気を配ることが大切です。症状に合わせて適切な対応をすることで、患者さんの負担を軽減し、安心して過ごせるように支えることが重要です。

| 症状の分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 睡眠に関連した症状 | 不眠(寝付きが悪い、眠りが浅い、何度も目が覚める)、徘徊(寝ている最中に急に起き上がり、目的もなく歩き回る) |

| 精神的な症状 | 落ち着きがない、そわそわする、理由のない興奮、幻覚、妄想、感情の起伏が激しい(突然怒り出す、泣き出す、強い恐怖を訴える) |

| 行動面での変化 | 日常動作が困難になる(着替え、食事、トイレなど)、攻撃的な言動/行動、介護者との関係悪化 |

| その他 | 症状の個人差が大きい、症状は日によって、または一日のうちでも時間帯によって変動する |

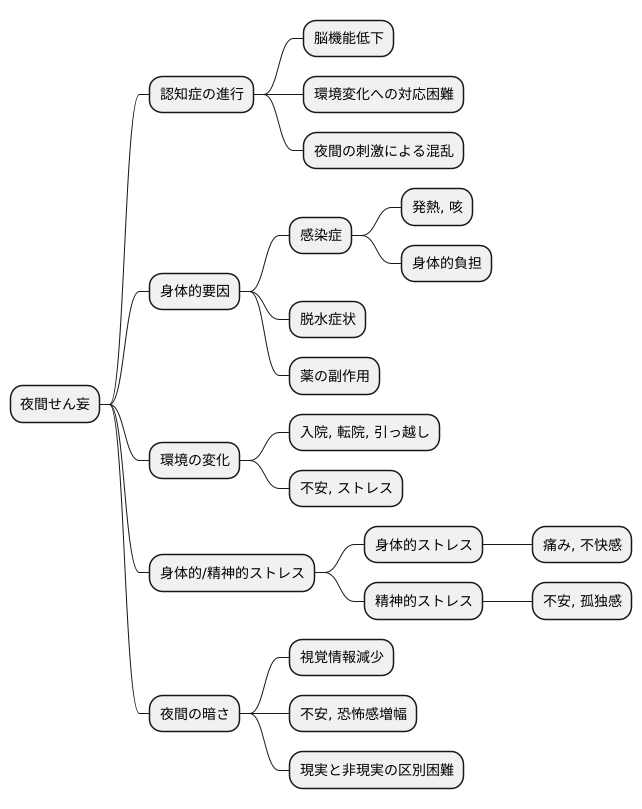

原因と要因

夜間せん妄は、様々な要因が複雑に絡み合って起こるもので、単一の原因で説明できるものではありません。様々な要素が相互に作用し、高齢者の認知機能を一時的に低下させることで、せん妄状態を引き起こすと考えられています。

まず、認知症の進行自体が夜間せん妄の大きな要因となります。認知症によって脳の機能が低下すると、環境の変化やストレスへの対応が難しくなり、夜間の暗さや静けさといった刺激が混乱を招きやすくなります。

また、身体的な要因も重要です。例えば、発熱や咳などを伴う感染症にかかると、身体に負担がかかり、せん妄状態を誘発することがあります。さらに、脱水症状も脳機能の低下につながり、せん妄のリスクを高めます。服用している薬の副作用も、せん妄を引き起こす可能性があります。

環境の変化も、夜間せん妄の大きな引き金となります。入院や転院、引っ越しなど、慣れない環境では、高齢者は不安やストレスを感じやすく、それがせん妄につながる場合があります。

身体的、精神的なストレスも、夜間せん妄の要因となります。痛みや不快感などの身体的ストレス、また、不安や孤独感などの精神的ストレスは、高齢者の認知機能を低下させ、せん妄状態を引き起こす可能性があります。

特に夜間は周囲が暗くなることで、視覚情報が減少し、認知症高齢者にとっては不安や恐怖感が増幅されやすくなります。昼間は認識できていたものが見えにくくなり、聴覚も過敏になることで、現実と非現実の区別がつきにくくなる傾向があります。そのため、昼間は比較的落ち着いて過ごせている人でも、夜になるとせん妄の症状が現れ、興奮したり、混乱したり、幻覚を見たりすることがあります。

対処法と対応

夜間せん妄への対処と対応は、高齢者の不安を取り除き、安全を守る上で非常に重要です。せん妄状態の高齢者は、現実と非現実の区別がつかなくなり、混乱や不安、恐怖に襲われています。そのため、まずは高齢者に安心感を与えることが第一です。

具体的には、部屋の照明を適切な明るさにすることが大切です。暗すぎると不安が増し、幻覚も見えやすくなります。逆に明るすぎると興奮してしまう可能性があるので、調整が必要です。そして、優しく声をかけ、名前を呼んで存在を認識させましょう。高齢者の手を握ることも、安心感を与える効果があります。身体接触を通じて、温もりと安心を伝えましょう。

高齢者の訴えに耳を傾け、不安や恐怖の原因を探ることも重要です。例えば、「虫が見える」といった訴えがあれば、頭ごなしに否定するのではなく、「それはお辛いですね」と共感の言葉を伝えましょう。高齢者の訴えの裏には、何らかの欲求や不安が隠されている可能性があります。例えば、トイレに行きたい、水が飲みたい、誰かにそばにいてほしいといった欲求です。これらの欲求を理解し、適切に対応することで、せん妄の症状を軽減できる場合があります。

原因が特定できない場合や、症状が改善しない場合は、速やかに医療機関に相談しましょう。せん妄は、脱水症状や感染症、薬の副作用など、様々な原因で引き起こされます。自己判断で対応するのではなく、専門家の助言と適切な治療を受けることが大切です。夜間せん妄は、高齢者本人だけでなく、介護者にとっても大きな負担となります。医療機関との連携を通じて、高齢者と介護者の双方を支える体制を整えることが重要です。

| 夜間せん妄への対処と対応 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 高齢者に安心感を与える |

|

| 高齢者の訴えに耳を傾ける |

|

| 医療機関との連携 |

|

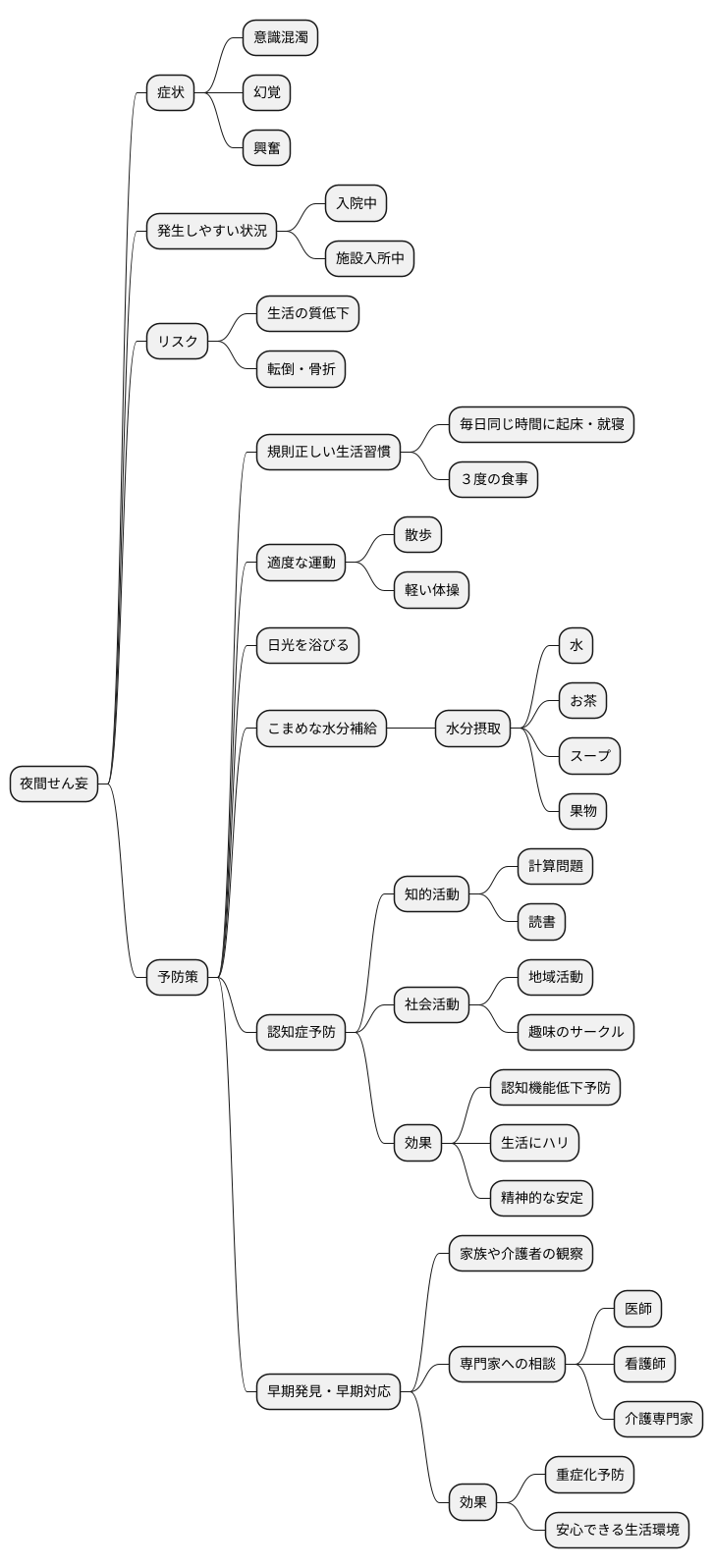

予防のための対策

夜間せん妄は、高齢者によく見られる症状で、夜間に意識が混濁したり、幻覚を見たり、興奮したりする状態を指します。この症状は、入院中や施設入所中に特に多く発生し、高齢者の生活の質を低下させるだけでなく、転倒や骨折などのリスクも高めます。そのため、夜間せん妄の予防は非常に重要です。

予防のためには、まず規則正しい生活習慣を維持することが大切です。毎日同じ時間に起床し、3度の食事をきちんと摂り、同じ時間に寝ることで、体のリズムを整え、夜間せん妄のリスクを減らすことができます。毎日の散歩や軽い体操などの適度な運動も、体のリズムを整えるのに役立ちます。また、日中は日光を浴びることで、体内時計が調整され、夜間の睡眠の質を向上させることができます。

水分不足も夜間せん妄の要因となるため、こまめに水分を摂るように心がけましょう。お茶や水だけでなく、スープや果物などからも水分を摂取することができます。

認知症の進行も夜間せん妄のリスクを高めることが知られています。そのため、計算問題を解いたり、文章を読んだりするなどの知的活動や、地域活動や趣味のサークルなどへの参加といった社会活動を促すことも大切です。これらは認知機能の低下を予防するだけでなく、生活にハリを与え、精神的な安定にもつながります。

家族や介護に携わる人は、高齢者の様子の変化に注意深く気を配り、いつもと違う様子が見られたら早めに対応することが重要です。少しでも気になることがあれば、ためらわずに医師や看護師、介護の専門家に相談しましょう。早期発見、早期対応によって、夜間せん妄の重症化を防ぎ、高齢者が安心して生活できる環境を作ることができます。

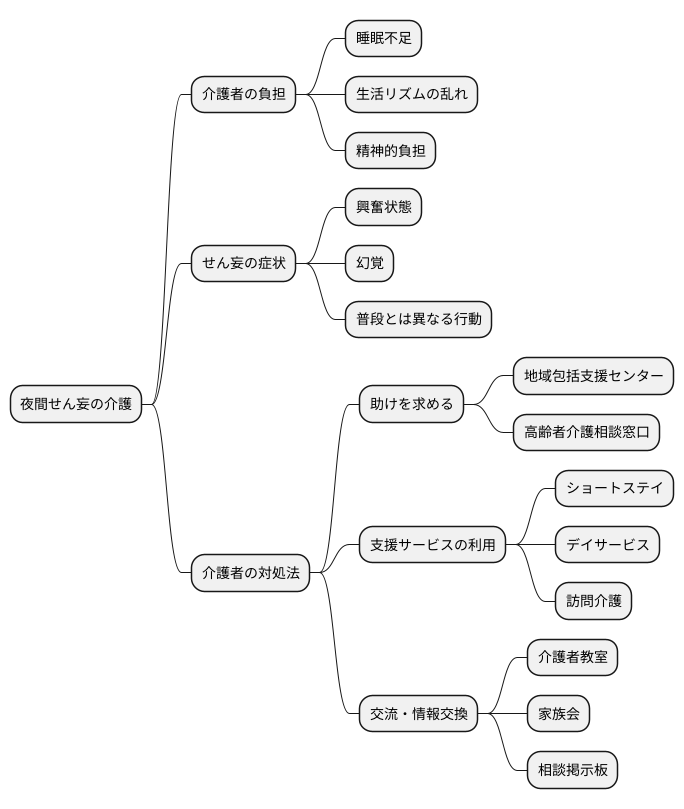

家族への支援

夜間せん妄は、介護を担う家族にとって大きな負担となります。せん妄の症状は、時間帯を問わず現れることもありますが、特に夜間に顕著になることが多く、介護する家族の睡眠不足や生活リズムの乱れにつながることがあります。さらに、せん妄状態にある人は、興奮状態になったり、幻覚を見たり、普段とは異なる行動をとったりすることがあります。このような状態が長引いたり、頻繁に繰り返されたりすると、介護者の心身は疲弊し、精神的な負担も大きくなってしまいます。

介護者は、自分自身の健康にも気を配り、無理をしないことが大切です。夜間せん妄の介護で疲れが溜まっていると感じたら、一人で抱え込まずに、周りの人に助けを求めましょう。各市町村にある地域包括支援センターや高齢者介護相談窓口などに相談することで、介護負担を軽減するための様々な支援を受けることができます。例えば、ショートステイ(短期入所生活介護)やデイサービス(通所介護)などのサービスを利用することで、一時的に介護から離れ、休息をとることができます。また、訪問介護サービスを利用することで、自宅で介護の支援を受けることも可能です。

さらに、同じように介護をしている人たちとの交流や情報交換も重要です。地域包括支援センターなどで開催される介護者教室や家族会に参加したり、インターネット上の相談掲示板などを利用したりすることで、他の介護者と繋がり、精神的な支えを得ることができます。介護の悩みや不安を共有することで、気持ちが楽になることもあります。介護は一人で抱え込まず、周りの人に助けを求めることをためらわないでください。周りの支援を活用し、自分自身の心身を守りながら、介護に取り組むことが大切です。