介護における尊厳の保持

介護を学びたい

先生、「尊厳の保持」って、具体的にどうすればいいんですか?よくわからないです。

介護の研究家

そうだね、難しいよね。例えば、ご飯を食べさせてあげる時、ただ食べさせるだけじゃなくて、どんな風に食べさせてもらいたいかな?って相手の気持ちを想像してみることが大切なんだ。ゆっくり味わいたい人、早く食べたい人、色々いるからね。

介護を学びたい

なるほど。相手の気持ちを考えることが大切なんですね。でも、もし本人がうまく気持ちを伝えられない場合はどうすればいいんでしょうか?

介護の研究家

そうだね、そういう時は、表情や仕草をよく観察することだよ。少しのサインも見逃さないようにして、何がしたいのか、どうされたいのかを理解しようと努めることが「尊厳の保持」につながるんだよ。

尊厳の保持とは。

『お年寄りや体の不自由な方の大切な心を守ること』についてお話します。お年寄りや体の不自由な方を支えるときには、その方の大切な心を守ることがとても大切です。「大切な心」とは、誰もが持っている、大事にされ、大切に扱われるべきもののことです。辞書には、「とうとくおごそかで、おかしがたいこと」と書いてあります。病気や怪我、年をとったことで、生活に手助けが必要になったとしても、その方の大切な心は変わりません。最後まで持ち続ける大切なものです。助ける人は、ただできないことをできるように手伝うのではなく、その人がやりたいことや望んでいることを大切に思い、それに合わせたやり方で支える必要があるでしょう。

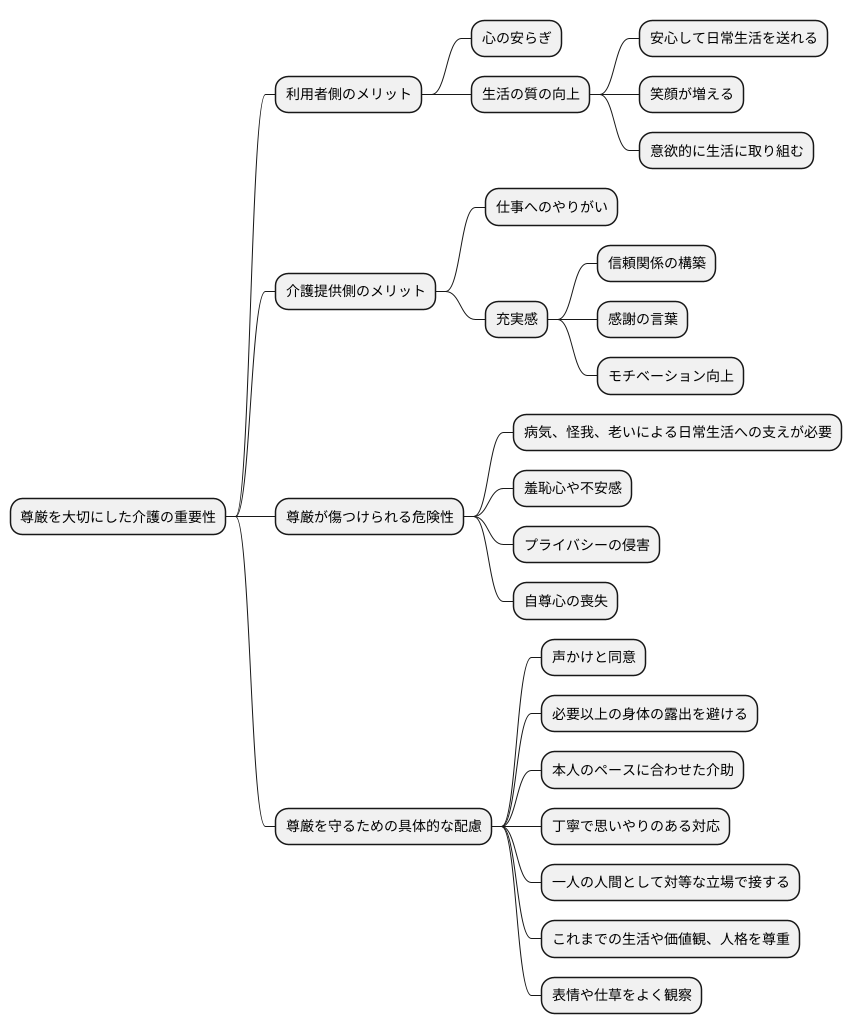

尊厳保持の重要性

人は皆、他者から大切にされ、敬意を払われたいと願っています。これは年齢や置かれた状況に関わらず、誰もが持つ普遍的な思いです。特に、病気や怪我、老いなどによって、日常生活に支えが必要になった方々は、様々な場面で自らの尊厳が傷つけられる危険にさらされています。例えば、衣服の着脱やトイレの介助といった場面では、どうしても他者の助けが必要となり、身体を露出したり、プライベートな部分に触れられたりする場面も出てきます。このような状況下では、羞恥心や不安感を感じやすく、自尊心が傷つけられる可能性も高くなります。

だからこそ、介護を提供する私たちは、常に相手の尊厳を守ることを念頭に置いて行動しなければなりません。相手の気持ちを理解し、プライバシーを尊重しながら、丁寧で思いやりのある対応を心がけることが重要です。具体的には、身体に触れる際は必ず声をかけ、同意を得てから行う、介助中は必要以上に身体を露出させない、本人のペースに合わせてゆっくりと丁寧に介助を行う、といった配慮が大切です。また、利用者の方のこれまでの生活や価値観、人格を尊重し、一人の人間として対等な立場で接することも欠かせません。たとえ言葉での意思疎通が難しい場合でも、表情や仕草をよく観察し、その方の気持ちを読み取る努力を続けましょう。

尊厳を大切にした介護は、利用者の方の心の安らぎと生活の質の向上に大きく貢献します。安心して日常生活を送れるようになり、笑顔が増えたり、意欲的に生活に取り組むようになったりする方もいらっしゃいます。さらに、介護を提供する側にとっても、仕事へのやりがいや充実感につながるでしょう。利用者の方から信頼され、感謝の言葉を伝えられることで、仕事へのモチベーションを高めることができます。尊厳を守る介護は、利用者の方と介護を提供する側、双方にとって良い結果をもたらす、なくてはならないものです。私たちはこれからも、一人ひとりの尊厳を尊重した温かい介護を提供していく必要があります。

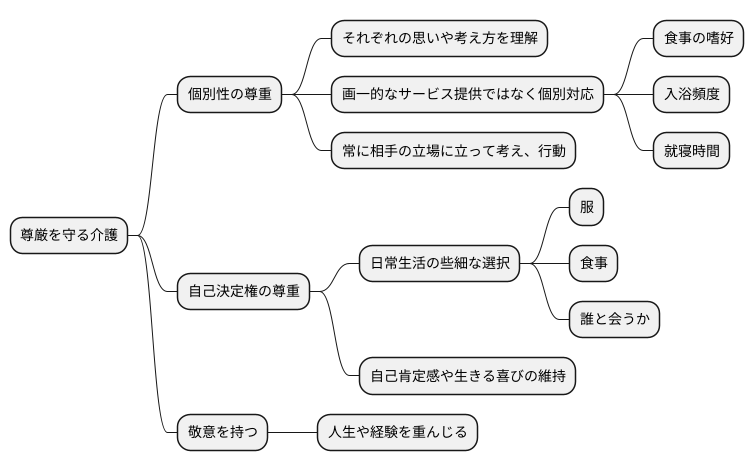

尊厳とは何か

「尊厳」とは、人が人として大切に扱われるべき価値、唯一無二の存在であることを示す言葉です。辞書では「とうとくおごそかで、軽んじてはいけないこと」と説明されています。この言葉は、身体の世話をすることだけに留まらず、その人の人格や持ち味を重んじ、大切に接することを意味します。

人はそれぞれ違った人生を歩み、独自の価値観や考え方を築き上げています。人生の先輩である高齢者の方々は、数多くの経験を積み重ね、豊かな知恵を蓄えてこられました。介護の現場では、これらの個性を尊重することが何よりも大切です。一人ひとりの歩んできた人生や経験に耳を傾け、それぞれの思いや考え方を理解しようと努めることが、尊厳を守る第一歩です。

画一的なサービス提供ではなく、一人ひとりの必要に合わせた個別的な対応を心がけましょう。例えば、食事の嗜好や入浴の頻度、就寝時間など、些細なことに思えることでも、本人の希望を尊重することが大切です。また、自分の考えを押し付けるのではなく、常に相手の立場に立って考え、行動する必要があります。

高齢者の方々は、身体機能の衰えや認知症などにより、思うように行動できなくなることがあります。このような状況下では、日常生活の些細な選択においても、本人の意思を尊重することが重要です。例えば、どんな服を着たいか、何を食べたいか、誰と会いたいかなど、たとえ小さな選択であっても、本人に決定権を与えることで、自己肯定感や生きる喜びを維持することに繋がります。

その人の人生や経験を重んじ、敬意を持って接することで、初めて真に尊厳を保った介護と言えるでしょう。

自己決定の尊重

人が人として大切にされるために、自分で物事を決める権利を持つことはとても大切です。これは、介護が必要な状態になっても変わりません。むしろ、体が不自由になるほど、自分で決められるという感覚が、その人の生きる力や尊厳を守る上で大きな意味を持ちます。

介護の現場では、食事の内容、着替え、入浴時間といった日常生活の様々な場面で、本人の希望を丁寧に聞き、自分で選べる機会を積極的に作ってあげる必要があります。例えば、朝食にパンがいいのかご飯がいいのか、どんな服を着たいのか、朝風呂に入りたいのか夕方に入りたいのかなど、些細なことでも本人に選んでもらうことで、自分で生きているという実感を取り戻し、意欲を高めることにつながります。自分で選んだものを食べる、着る、するという行動は、その人らしさを表現する大切な手段でもあるのです。

もちろん、本人の希望が健康状態や安全面から見て難しい場合もあります。そんな時は、頭ごなしに否定するのではなく、なぜできないのかを丁寧に説明し、他の選択肢を一緒に考えることが大切です。例えば、体調が悪くていつも通りの食事が食べられない場合は、食べられる範囲で何か好きな物はないか、食べやすいように調理方法を変えられないかなど、一緒に考え、最善の方法を探る姿勢が重要です。

介護する側は、つい良かれと思って先回りしてしまいがちですが、それはかえって本人の意欲を削ぎ、自立心を奪ってしまうことになりかねません。たとえ時間がかかったり、手間がかかったりしても、本人が自分でできることはできるだけ自分でやってもらう、できないことは一緒に考え、できる範囲で支援する、そして何よりも本人の意思を尊重する、この姿勢こそが、質の高い介護につながるのです。

| 目的 | 具体的な行動 | ポイント |

|---|---|---|

| 利用者の尊厳を守る | 食事、着替え、入浴時間など、日常生活の様々な場面で本人の希望を聞き、自分で選べる機会を作る | 些細なことでも本人に選んでもらうことで、 自分で生きているという実感を取り戻し、意欲を高めることにつながる |

| 利用者らしさの尊重 | 選んだものを食べる、着るといった行動を通して、その人らしさを表現する機会を提供する | 本人の希望が健康状態や安全面から見て難しい場合、 なぜできないのかを丁寧に説明し、他の選択肢を一緒に考える |

| 自立支援 | 本人が自分でできることはできるだけ自分でやってもらう。 できないことは一緒に考え、できる範囲で支援する |

介護する側は、先回りせず、本人の意思を尊重する |

プライバシーの保護

人が人として大切にされるために、その人らしさや人格を尊重することは必要不可欠です。その中でも、個人の内面に関する秘密や、他人に知られたくない個人的な事柄を守る「プライバシーの保護」は、尊厳を保つ上で非常に大切です。特に、介護の現場では、身体の触れ合いや、排泄の介助など、どうしてもプライベートな領域に踏み込まざるを得ない場面が多くあります。このような場面では、相手が恥ずかしい思いをしたり、不安な気持ちになったりしないよう、最大限の配慮が必要です。

具体的には、身体の露出を最小限にするために、タオルや毛布などを用いて適切に覆ったり、カーテンや仕切り板などを活用するなど、周りの人の視線を遮る工夫が重要です。また、声の大きさやトーンにも気を配り、温かく寄り添う言葉遣いを心がけましょう。さらに、可能な限り個室を利用したり、複数人で介助を行う場合でも、必要最小限の人数で行うなど、他の人に見られないよう配慮することも大切です。

身体的なプライバシーだけでなく、個人情報についても厳重な管理が必要です。病状や家族構成、生活状況など、個人の秘密を守ることは当然の責務です。本人の同意なしに情報を他者に開示することは絶対に避け、記録や保管についても、適切な方法で管理しなければなりません。プライバシー保護は、信頼関係を築くための基盤であり、安心して介護サービスを受けてもらうために、常に意識し、徹底していく必要があります。

| プライバシー保護の重要性 | 人らしさや人格を尊重するために、特に介護現場では重要。身体の触れ合いや排泄介助などプライベートな領域に踏み込むため、最大限の配慮が必要。 |

|---|---|

| 具体的な配慮事項 |

|

| プライバシー保護の意義 | 信頼関係を築くための基盤。安心して介護サービスを受けてもらうために常に意識し徹底する必要がある。 |

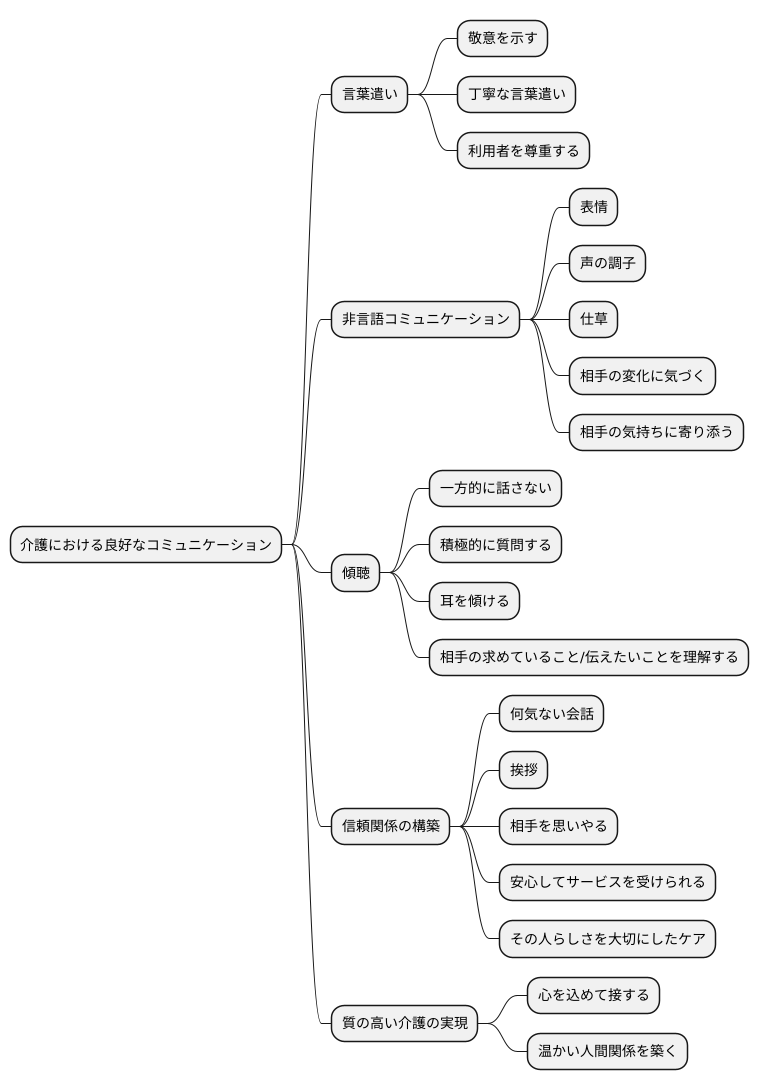

良好なコミュニケーション

人と人との触れ合いが大切な介護の現場では、利用者の方々との良い関係を築くための、気持ちの良い言葉のやり取りが欠かせません。まずは、敬意を示す丁寧な言葉遣いを心がけ、常に利用者の方々を尊重する気持ちを持ち続けることが大切です。

言葉遣いだけでなく、表情や声の調子、そして仕草といった、言葉以外の伝え方にも気を配りましょう。例えば、相手の表情が曇っていたり、声が小さくなっていたりする時は、何か心配なことがあるのかもしれません。そういった変化に気づき、相手の気持ちに寄り添うことが重要です。

一方的に自分の話をするのではなく、じっくりと相手の話を聞く姿勢も大切です。「今日はどんな一日でしたか?」「何かお困りのことはありますか?」など、積極的に質問し、耳を傾けることで、何を求めているのか、何を伝えたいのかを理解しようと努めましょう。

日々の何気ない会話や挨拶一つとっても、相手を思いやる気持ちを持って接することで、信頼関係は少しずつ築かれていきます。信頼関係が深まれば、利用者の方々は安心してサービスを受けられるようになり、その人らしさを大切にしたケアに繋がります。

些細な言葉のやり取りであっても、心を込めて接することで、温かい人間関係を築くことができ、質の高い介護の実現に近づくでしょう。

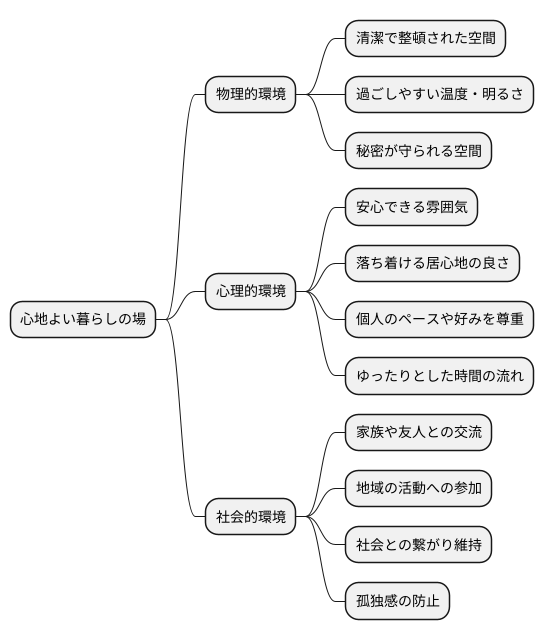

環境づくり

心地よい暮らしの場は、その人らしさを保つ上で欠かせません。清潔で整頓された空間は、気持ちの安らぎに繋がります。過ごしやすい温度や明るさ、そして個人の秘密が守られる空間は、身体だけでなく心の健康にも大切です。

快適な環境とは、ただ物理的なものだけではありません。安心できる雰囲気、落ち着ける居心地の良さもまた、大切な要素です。一人ひとりの生活のペースや好みを大切に、穏やかに過ごせるような場所を提供することで、利用者の方々は安心して日々を送り、自分らしさを保つことができます。

例えば、朝は太陽の光を浴びながら目を覚まし、好きな音楽を聴きながら身支度をする。昼間は趣味の読書や手芸を楽しんだり、庭で日向ぼっこをしたりする。夜は落ち着いた照明の下で、家族との団らんや静かな読書を楽しむ。このような、一人ひとりの好みに合わせた、ゆったりとした時間の流れを大切にすることが重要です。

さらに、地域社会との繋がりを保つことも、尊厳を保つ上で大切な視点です。家族や友人との交流、地域の活動への参加などは、社会との繋がりを維持し、孤独感を防ぎ、豊かな生活を送るために欠かせません。例えば、地域の集まりに参加することで、新しい友達ができ、地域の一員としての役割を担うことができます。また、ボランティア活動に参加することで、社会貢献を実感し、生きがいを持つことができます。

このように、物理的な環境だけでなく、心理的な安心感や社会との繋がりを大切にすることで、利用者の方々が自分らしく、穏やかに過ごせるよう支援することが重要です。そして、その人らしい生活を尊重し、支えることが、尊厳の保持に繋がります。