協力医療機関とは?高齢者施設との連携

介護を学びたい

先生、「協力医療機関」って、病院と老人ホームが提携してるってことですか?

介護の研究家

そうだね。老人ホームだけでなく、介護が必要な人が住む施設全般のことだね。例えば、特別養護老人ホームとか、認知症の方が共同で生活するグループホームなども含まれるよ。

介護を学びたい

提携するメリットってなんですか?

介護の研究家

一番のメリットは、入居者の方が急に具合が悪くなった時に、すぐ対応してもらえることだね。あらかじめ提携している病院なら、スムーズに受け入れてもらえるからね。また、普段から健康管理の相談などもしてもらえるので、安心だね。

協力医療機関とは。

『協力医療機関』とは、介護を必要とする人が利用する施設(介護療養型医療施設は除きます)や、特定の高齢者施設などが、利用者が入院する時や、休日または夜間の対応、適切な医療を確保するためなどに、前もって必要なことを決めておく医療機関のことです。協力医療機関には、介護老人保健施設や、指定を受けた特定の高齢者施設、認知症の人に対応した共同生活介護を行う施設などが含まれます。これらの施設では、入所者や利用者の急な病気や容態の変化に備えて、あらかじめ協力医療機関を決めておくことが義務付けられています。また、素早い対応が求められるため、施設の近くにある医療機関と協力関係を築くことが大切です。

協力医療機関の役割

進む高齢化社会において、介護施設と医療機関が互いに手を取り合う連携は、なくてはならないものとなっています。この連携の中心的な役割を担うのが「協力医療機関」です。協力医療機関とは、介護保険施設や特定の高齢者施設が、入所者や利用者の健康管理や、もしもの時の対応を滞りなく行うために協力関係を結ぶ医療機関のことを指します。

多くの高齢者は複数の病気を抱えていることが多く、毎日の健康状態を注意深く観察し、適切な医療行為を行うことが必要不可欠です。協力医療機関は、このような高齢者の健康を保ち、病状が悪化するのを防ぎ、緊急時には迅速な対応をするという重要な役割を担っています。

協力医療機関は、日頃から施設と綿密な連絡を取り合い、入所者一人ひとりの健康状態を詳しく把握することで、質の高い介護サービスの提供を可能にしています。具体的には、定期的な健康診断や訪問診療、健康相談、服薬管理といった医療行為を通じて、高齢者の健康状態を継続的に見守ります。また、急な容態の変化や緊急時には、迅速な対応を行い、必要な医療処置を施します。

さらに、協力医療機関は、介護施設の職員に対して医療に関する研修や助言を行うことで、職員の医療知識と技術の向上を支援しています。これにより、施設内での健康管理や緊急時の対応能力が強化され、より安全で安心な介護サービスの提供につながります。

高齢者の数が増え続ける中で、協力医療機関の存在はますます重要になってきています。介護施設と医療機関が緊密に連携し、高齢者の健康と生活を支える体制を築くことが、これからの社会にとって不可欠と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 協力医療機関とは | 介護保険施設等が、入所者や利用者の健康管理や緊急時の対応を滞りなく行うために協力関係を結ぶ医療機関 |

| 役割 |

|

| 具体的な活動内容 |

|

| 協力医療機関の重要性 | 高齢化社会において、介護施設と医療機関の連携の中心的役割を担い、高齢者の健康と生活を支える体制を築く上で不可欠 |

協力医療機関の必要性

高齢者施設において、協力医療機関の存在はなくてはならないものです。高齢者の皆様は、体力や免疫力が低下していることが多く、若い世代に比べて病気にかかりやすい傾向にあります。また、持病をお持ちの方も少なくありません。そのため、健康状態は急変しやすく、予期せぬ事態に備える体制が不可欠です。

協力医療機関との連携があれば、夜間や休日など、施設の医療スタッフだけでは対応が難しい時間帯でも、速やかに医師の診察や治療を受けることが可能になります。具合が悪くなった時、すぐに適切な医療処置を受けられることは、高齢者の皆様の命を守る上で非常に重要です。また、容態が悪化し重症化するリスクを減らすことにも繋がります。

協力医療機関は、定期的な健康診断の実施や、健康管理、服薬指導など、日々の健康維持にも重要な役割を担います。高齢者の皆様は、複数の医療機関を受診している場合もあり、薬の管理や飲み合わせなど、注意が必要な点が多々あります。協力医療機関の医師や薬剤師が、こうした医療面を総合的にサポートすることで、安全な暮らしを支えることができます。

高齢者の皆様が安心して生活を送るためには、医療と介護の連携が欠かせません。協力医療機関の存在は、高齢者施設にとってだけでなく、高齢者のご家族にとっても大きな安心材料となります。ご家族は、大切な人が適切な医療を受けられるという安心感を得ることができ、介護の負担を軽減することに繋がります。高齢化社会が進む中で、協力医療機関との連携は今後ますます重要性を増していくでしょう。

| 協力医療機関のメリット | 説明 |

|---|---|

| 緊急時対応 | 夜間や休日でも速やかな診察・治療が可能になり、命を守り、重症化リスクを減らす。 |

| 健康管理 | 定期的な健康診断、健康管理、服薬指導など、日々の健康維持をサポートし、安全な暮らしを支える。 |

| 安心感 | 医療と介護の連携により、高齢者と家族に安心感を与え、介護の負担を軽減する。 |

協力医療機関との連携

高齢者の皆様が安心して暮らせるよう、近隣の病院や診療所との協力体制は欠かせません。これは、日々の健康管理から緊急時の対応まで、切れ目のないお世話をする上で大変重要なことです。

まず、普段から施設職員と医療機関の担当者間で、高齢者の皆様の健康状態に関する情報を密にやり取りすることが大切です。些細な変化も見逃さず、共有することで、病気の予防や早期発見につながります。例えば、食欲の変化や睡眠の様子、日中の活動量など、些細な異変に気付いた時点で、すぐに医療機関に相談できる体制を整えています。また、健康診断の結果や、持病の経過なども共有し、より的確なケアに繋げます。

緊急時にも迅速かつ的確に対応できるよう、医療機関との連携は欠かせません。容体が急変した場合の連絡体制や搬送の手順などを、事前にしっかりと決めておくことで、慌てることなく適切な処置を行うことができます。緊急連絡網を作成し、関係者全員が把握しておくことはもちろん、定期的に訓練を実施することで、実際の場面でもスムーズな連携を図ります。協力医療機関との協力体制を強化することで、迅速な医療介入が可能となり、高齢者の皆様の命を守ることに繋がります。

さらに、施設職員と医療機関の担当者がお互いをよく理解し、信頼関係を築くことも大切です。そのため、定期的に合同の研修会や会議などを開催し、顔の見える関係づくりを心掛けています。意見交換や情報共有を通して、それぞれの立場や役割への理解を深め、協力体制をより強固なものにすることができます。このような取り組みを通して、高齢者の皆様にとって、より質の高い、安心できる介護サービスの提供を目指します。

近隣の医療機関との協力は、高齢者施設にとって、なくてはならないものです。これからも連携を強化し、高齢者の皆様が安心して暮らせるよう、努めてまいります。

| 連携の目的 | 具体的な取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 日々の健康管理 |

|

病気の予防や早期発見、より的確なケア |

| 緊急時の対応 |

|

迅速かつ的確な処置、高齢者の命を守る |

| 信頼関係の構築 |

|

|

協力医療機関の選定

高齢者施設にとって、協力医療機関の選定は入居者の健康と安全を守る上で非常に重要です。適切な医療機関との連携体制を構築することで、緊急時にも迅速かつ的確な対応が可能となり、入居者の安心につながります。協力医療機関を選ぶ際には、施設からの距離を第一に考慮する必要があります。容体が急変した場合、一刻を争う事態となるため、近距離にある医療機関であれば迅速な搬送が可能です。救急車到着までの時間短縮は、救命率の向上にも大きく貢献します。

医療機関の診療体制も重要な選定基準となります。高齢者は複数の病気を抱えている場合が多く、様々な疾患に対応できる医療体制が求められます。特に認知症、糖尿病、心臓病、脳卒中などの高齢者に多い疾患の専門医が在籍しているかを確認することが大切です。また、高齢者の診療経験が豊富な医療機関であれば、高齢者の身体的特徴や心理状態を理解した上で適切な医療を提供してくれるでしょう。

さらに、施設の理念や方針との整合性も考慮すべき点です。医療機関との連携においては、密な情報共有と良好なコミュニケーションが不可欠です。そのため、施設の考え方や価値観を共有し、互いに信頼関係を築ける医療機関を選ぶことが重要です。定期的な連絡会や研修会などを開催し、緊密な連携体制を築くことで、より質の高い医療サービスの提供につながります。日頃から顔の見える関係を築いておくことで、緊急時にもスムーズな連携が可能となります。

| 選定基準 | 具体的な内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 施設からの距離 | 近距離にある医療機関 | 緊急時の迅速な搬送、救命率向上 |

| 医療機関の診療体制 | 様々な疾患に対応できる医療体制、高齢者に多い疾患の専門医、高齢者の診療経験が豊富 | 高齢者の多様な疾患、身体的特徴、心理状態への適切な対応 |

| 施設の理念や方針との整合性 | 密な情報共有、良好なコミュニケーション、互いに信頼関係、定期的な連絡会や研修会、顔の見える関係 | 質の高い医療サービス提供、スムーズな連携 |

今後の展望

人が年を重ねるにつれて増えていく医療と介護の求めに対し、医療機関の担う役割は今後ますます大きくなっていくと考えられます。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするためには、医療と介護がしっかりと手を取り合うことが欠かせません。

そのために、医療機関と介護事業所が情報をスムーズにやり取りできる仕組みづくりが重要です。例えば、コンピュータなどを活用した情報共有システムを導入することで、患者さんの状態や必要なケアについて、関係者全員がすぐに把握できるようになります。また、医師や看護師、介護士、ケアマネジャーなど、様々な専門職が協力し合う体制も必要です。それぞれの専門知識や技術を持ち寄り、患者さん一人ひとりに合わせたより良い支援を提供することで、質の高いケアを実現できます。

地域全体で高齢者を支える仕組みである地域包括ケアシステムにおいても、医療機関は中心的な役割を担うことが期待されています。高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるためには、医療と介護が一体となって地域全体で高齢者を支える体制づくりが重要です。住み慣れた地域で、自分らしく、安心して暮らし続けられるよう、医療機関は様々な取り組みを進めていく必要があります。

高齢者の増加に伴い、医療と介護の連携は喫緊の課題となっています。医療機関が積極的に地域社会と関わり、関係機関と連携を強化していくことで、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現に貢献できます。より良い高齢化社会を築くため、医療機関は今後も重要な役割を担っていくでしょう。

| 課題 | 解決策 | 期待される役割 |

|---|---|---|

| 高齢者の増加に伴い、医療と介護の連携は喫緊の課題 |

|

|

まとめ

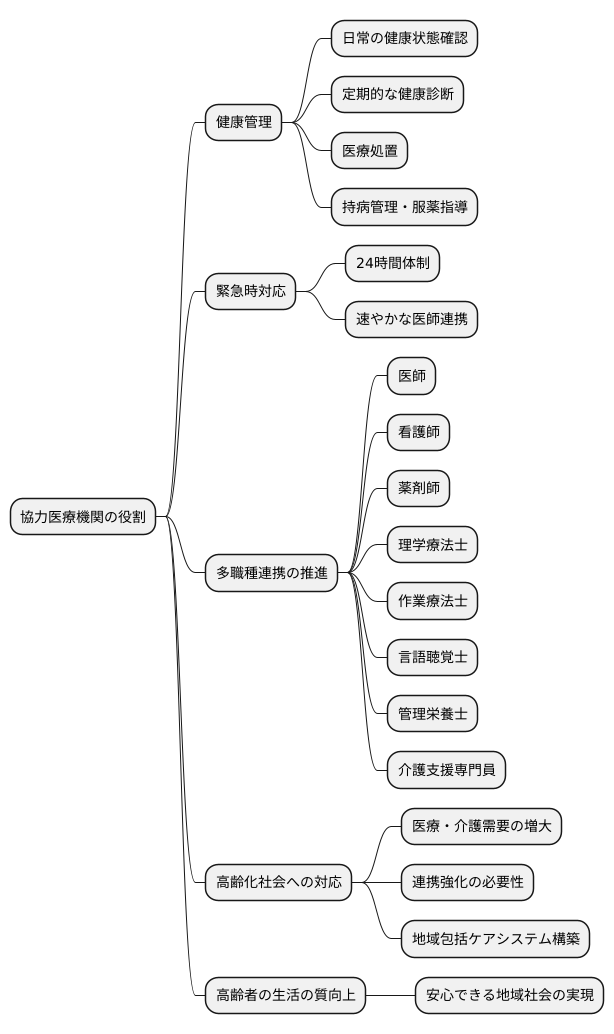

高齢化が進む中で、高齢者施設と医療機関の連携は、入所者の方々が安心して暮らせるための重要な柱となっています。協力医療機関は、まさにこの連携の核となる存在であり、高齢者施設と緊密に協力することで、様々な役割を担っています。

まず、入所者の方々の健康管理は、協力医療機関の大きな役割の一つです。日常の健康状態の確認や、定期的な健康診断、そして必要に応じた医療処置を行うことで、病気の予防や早期発見、そして適切な治療につながります。また、持病をお持ちの方には、病状の管理や服薬指導なども行い、健康状態の維持・改善に貢献しています。

緊急時対応も、協力医療機関の重要な役割です。入所者の方に急な容態の変化があった場合、速やかに医師に連絡を取り、必要な医療処置を受けることができます。協力医療機関は、24時間体制で対応してくれる場合も多く、緊急時にも安心です。

協力医療機関は、多職種連携の推進役も担っています。医師や看護師だけでなく、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員など、様々な専門職と連携を取りながら、入所者の方々に最適なケアを提供します。それぞれの専門知識や技術を共有し、協力することで、より質の高い包括的なケアを実現できます。

高齢化の進展は、協力医療機関の重要性をさらに高めています。今後、高齢者人口の増加に伴い、医療と介護の需要はますます増大していくことが予想されます。そのため、高齢者施設と協力医療機関の連携強化は、高齢者福祉の充実のために必要不可欠です。地域全体で高齢者を支える体制を構築し、医療と介護が一体となって、高齢者の方々が安心して地域で生活を送ることができる社会を目指していく必要があるでしょう。

協力医療機関との連携強化は、高齢者の方々の生活の質の向上、そして地域社会全体の活性化にもつながります。高齢者の方々が安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、今後も協力医療機関との連携を深めていくことが重要です。