まだらな記憶:まだら呆けを知る

介護を学びたい

先生、「まだら呆け」って、認知症の症状の一つですよね?具体的な例で教えてもらえますか?

介護の研究家

そうだね。「まだら呆け」、最近は「まだら認知症」とも呼ばれるけれど、認知症の症状の一つだ。例えば、折り紙で鶴を折ることを考えてみよう。普通は一度覚えたら、しばらく経っても折れるよね?

介護を学びたい

はい、そうですね。繰り返し練習すれば、覚えます。

介護の研究家

ところが、「まだら呆け」があると、さっきまで上手に鶴を折れていたのに、急に折れなくなったり、逆にさっきは折れなかったのに、急に折れるようになったりする。このように、できることとできないことがまだら模様のように混在する状態なんだ。

まだら呆けとは。

「介護」と「介助」について説明します。特に、『まだら呆け』(まだら認知症ともいいます)について解説します。これは、同じことをさせても、できる時とできない時が交互に繰り返される症状です。例えば、折り紙で鶴の作り方を教えたとします。普通は、一度覚えると、しばらく時間が経っても作ることができます。しかし、この症状が出てしまうと、つい先ほどまで作れていたのに、数分後には全く作れなくなったり、あるいは急にまた作れるようになったりします。このように、記憶があいまいになってしまう状態を指します。

まだら呆けとは

まだら呆け、またはまだら認知症とは、認知機能の衰えが部分的に、まるでまだら模様のように現れる状態を指します。 すべての認知機能が均等に低下していくのではなく、ある機能は比較的保たれている一方で、別の機能は大きく低下しているというアンバランスな状態が見られます。例えば、計算問題を難なく解けるにもかかわらず、とっさに言葉が出てこなかったり、少し前に会話をした人の名前が思い出せなくなったりといったことが起こります。

このまだら呆けの大きな特徴は、認知機能の低下の程度が一定ではないことです。日によって、あるいは時間によって、できることとできないことの差が大きく変動します。昨日できていた家事が今日はできなくなっていたり、少し前まで理解できていた話が急にわからなくなったりするなど、認知機能の状態が不安定です。このような日々の変化は、まだら呆けの本人にとって大きな負担となるだけでなく、周囲で支える家族や友人にとっても大きな戸惑いを招きます。

なぜこのようなまだら模様の認知機能低下が起こるのでしょうか。それは、脳の特定の場所が損傷を受けることが原因と考えられています。脳のすべての領域が均等に影響を受けるわけではないため、損傷を受けた場所に対応する機能だけが低下し、他の機能は保たれるのです。 よく知られている認知症であるアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症とは異なり、まだら呆けは特定の認知機能のみに障害が現れるという点で大きく異なります。そのため、まだら呆けの症状を理解し、適切な対応をすることが重要になります。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| まだらな認知機能低下 | 認知機能の衰えが部分的に現れ、ある機能は保たれる一方で、別の機能は大きく低下する。 |

| 認知機能の不安定さ | 認知機能の低下の程度が日や時間によって変動する。 |

| 脳の特定部位の損傷 | 脳の特定の場所が損傷を受けることが原因で、損傷を受けた場所に対応する機能だけが低下する。 |

| 特定の認知機能への影響 | 特定の認知機能のみに障害が現れる。 |

まだら呆けの症状

まだら呆け、正式にはレビー小体型認知症と呼ばれる病気は、その症状が多岐にわたり、一人ひとり異なった形で現れます。まるでまだら模様のように、症状が現れたり消えたりする特徴があり、周囲の人にとって理解しづらい病気の一つです。

記憶に関する問題も、この病気の症状の一つです。昨日の夕食の内容を忘れてしまうといった短期記憶の障害や、子どもの頃に住んでいた家の住所を思い出せないといった長期記憶の障害など、記憶のどの部分が影響を受けるかは人それぞれです。短期記憶と長期記憶の両方に問題が生じる場合もあります。

言葉を使う能力にも影響が出ることがあります。例えば、言いたい言葉がなかなか出てこなかったり、話がまとまらずに相手に伝えたいことがうまく伝えられなかったり、相手の話している内容を理解することが難しくなったりといった症状が現れます。

計画を立てたり、手順を踏んで物事を進めるといった、いわゆる実行機能にも障害が現れることがあります。料理をする際に、手順がわからなくなってしまったり、服を着る順番がわからなくなったり、今までできていた簡単な作業が困難になることもあります。このような症状は、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

これらの症状は、常に同じように現れるとは限りません。日によって症状が強く現れる日もあれば、比較的落ち着いている日もあります。時間帯によっても症状の強さが変化することがあります。このような症状の変動は、周囲の人の対応を難しくするだけでなく、本人にとっても大きな負担となります。症状の変化が激しい場合、周囲からは「わざとやっているのではないか」「怠けているのではないか」と誤解されることもあり、本人の精神的な負担はさらに大きくなってしまいます。周囲の人の理解と適切な対応が、まだら呆けの人にとって非常に重要です。

| 症状の領域 | 具体的な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 記憶 | 短期記憶障害(例:昨日の夕食の内容を忘れる) 長期記憶障害(例:子どもの頃に住んでいた家の住所を思い出せない) |

影響を受ける記憶の種類や程度は人それぞれ |

| 言語 | 言葉が出てこない 話がまとまらない 相手の話の理解が困難 |

– |

| 実行機能 | 手順が分からなくなる(例:料理、着衣) 簡単な作業が困難になる |

日常生活に大きな支障をきたす可能性 |

| 症状の変動 | 日によって、時間帯によって症状の強さが変化する | 周囲の理解と適切な対応が必要 誤解による本人の精神的負担増大の可能性 |

診断と治療

まだら痴呆の診断は、様々な方法を組み合わせて総合的に行います。まず、患者さん本人やご家族から、日常生活での変化や困りごとについて詳しくお話を伺います。これは問診と呼ばれ、記憶力の低下や、日によって認知機能の状態が大きく変わるといった症状について詳しく確認します。

次に、神経心理学的検査を行います。これは、様々な課題に取り組んでいただくことで、記憶力、言語能力、判断力や計画を立てて実行する能力など、様々な認知機能を詳しく評価する検査です。これらの検査を通して、どの機能がどの程度低下しているのか、その特徴を把握します。

さらに、脳の状態を直接確認するために画像検査を行います。代表的なものとしてMRIやCTがあり、これらの検査によって脳の萎縮の程度や、血管の状態などを調べます。まだら痴呆は、脳の血管の障害が原因で起こると考えられているため、画像検査は診断に重要な役割を果たします。

これらの問診、神経心理学的検査、画像検査の結果を総合的に判断し、他の病気がないことを確認した上で、まだら痴呆の診断を確定します。

まだら痴呆を根本的に治す治療法は、今のところ見つかっていません。しかし、認知機能の低下を少しでも緩やかにしたり、症状の悪化を抑えたりするための治療は行われています。薬物療法では、認知機能の低下を抑える薬などが処方されます。また、薬物療法だけでなく、生活習慣の改善や、認知機能のトレーニング(認知リハビリテーション)なども重要です。さらに、患者さんやご家族の不安や悩みに寄り添い、精神的な支えとなることも大切です。早期に発見し、適切な治療や支援を開始することで、進行を遅らせ、より良い生活を長く続けることができると考えられています。

| 診断方法 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 問診 | 患者本人や家族から日常生活の変化や困りごとを聞き取る | 記憶力低下や認知機能の状態変化といった症状を確認 |

| 神経心理学的検査 | 様々な課題を通して、記憶力、言語能力、判断力、計画力など様々な認知機能を評価 | 低下している機能とその程度、特徴を把握 |

| 画像検査 (MRI, CT) | 脳の萎縮の程度や血管の状態を確認 | 脳血管障害の有無を確認 |

| 治療・支援 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 認知機能低下を抑える薬などを処方 | 認知機能低下の抑制、症状悪化の抑制 |

| 生活習慣改善、認知リハビリテーション | 生活習慣の見直し、認知機能のトレーニング | 認知機能の維持・改善 |

| 精神的支援 | 患者や家族の不安や悩みに寄り添う | 精神的な安定 |

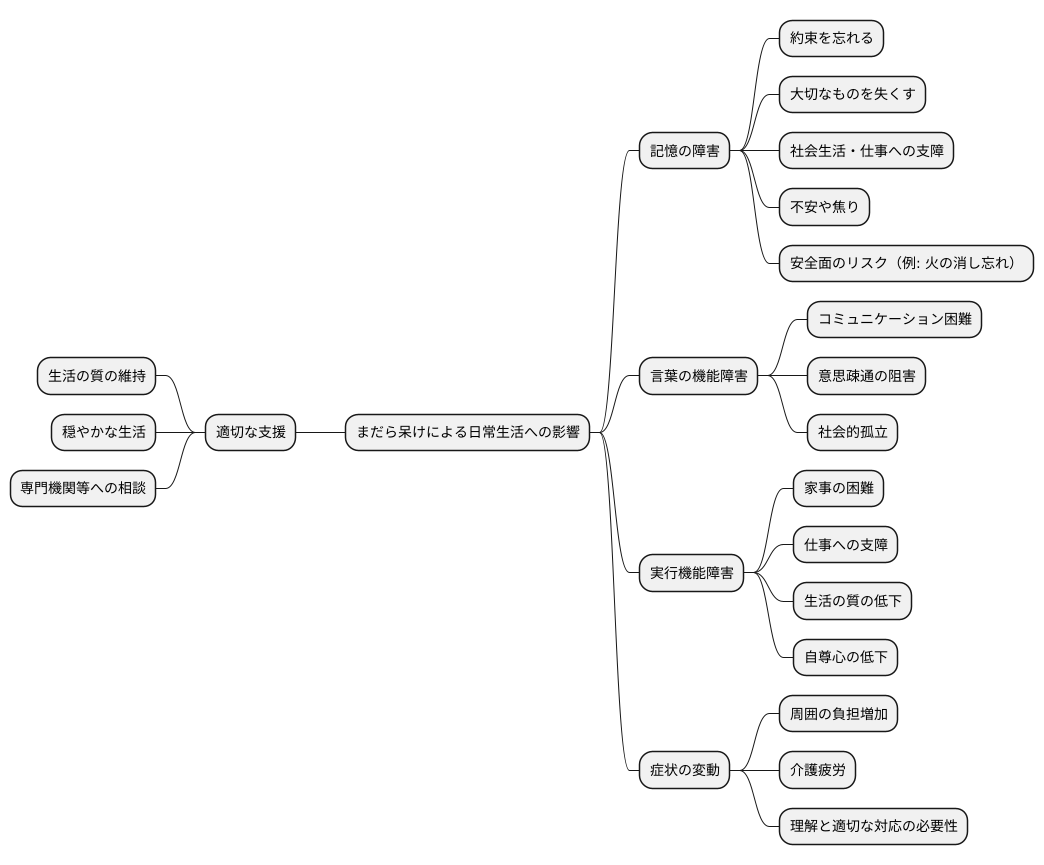

日常生活への影響

まだら呆けは、日常生活に様々な影響を及ぼします。症状は日によって変化しやすく、その変動によって生活への支障も大きくなります。

まず、記憶の障害は日常生活で大きな困難を生みます。約束を忘れたり、大切なものをどこに置いたか分からなくなったりすることが頻繁に起こります。そのため、社会生活や仕事に支障が出るだけでなく、本人も強い不安や焦りを感じやすくなります。また、ガスコンロの火を消し忘れるなど、安全面のリスクも高まります。

言葉の機能に障害が出ると、コミュニケーションが難しくなります。伝えたいことがうまく言葉にできなかったり、相手の言っていることが理解できなかったりすることで、意思疎通がうまくいかなくなります。その結果、会話をすること自体が億劫になり、人と会うことを避けるようになり、社会的に孤立してしまう危険性があります。

計画を立てたり、物事を順序立てて行うなどの段取りを踏むことが難しくなる実行機能の障害も、日常生活に大きな影を落とします。料理や掃除、洗濯などの家事が困難になるだけでなく、仕事にも支障が出てきます。今までできていたことができなくなることで、生活の質は低下し、本人の自尊心も傷つけられます。

さらに、まだら呆けは症状が変動することが大きな特徴です。比較的しっかりしている日もあれば、混乱が強く日常生活に大きな支障が出る日もあります。このような症状の変動は、周囲の人にとっても大きな負担となります。対応に戸惑い、介護に疲れてしまう人も少なくありません。周囲の理解と適切な対応が、本人にとっても介護者にとっても重要です。

まだら呆けは、症状や進行の程度に合わせて適切な支援を行うことで、生活の質を維持し、穏やかに過ごすことができます。本人や家族だけで抱え込まず、専門機関や地域包括支援センターなどに相談することも考えてみましょう。

周囲の理解と支援

まだら呆けは、症状の現れ方が時間や状況によって大きく変わるため、周囲の理解と支援が何よりも大切です。症状が軽く見える時間帯があっても、急に混乱したり、記憶が曖昧になったりする時間帯があることを、周りの人々が理解しておくことが重要です。こうした症状の変動を理解していないと、本人の言動に戸惑ったり、誤解が生じたりする可能性があります。

本人の状態をしっかりと把握し、適切な対応をすることで、本人の不安や焦りを和らげ、穏やかな気持ちで日々を過ごせるように支えることができます。例えば、話しかける時は、本人の理解の速さに合わせて、ゆっくりと話しかけ、短い言葉で分かりやすく伝えましょう。また、何をしようとしていたか忘れてしまうことが多いので、目につく場所にメモを貼ったり、カレンダーに予定を書き込んだりするなど、記憶を助ける工夫も大切です。

住み慣れた家で安全に暮らせるように、周囲の環境を整えることも重要です。段差につまずいたり、家具にぶつかったりしないよう、家の中の整理整頓を心がけ、危険なものは手の届かない場所にしまいましょう。照明を明るくしたり、手すりを設置するなど、小さな工夫が大きな安心に繋がります。

介護をする家族は、肉体的にも精神的にも大きな負担を抱えがちです。介護サービスを利用することで、入浴や食事の介助などを専門家に任せ、家族は心にゆとりを持って本人と向き合う時間を増やすことができます。また、同じようにまだら呆けの家族を介護している人たちと交流できる家族会に参加することで、悩みを共有したり、有益な情報を交換したりすることもできます。

周りの人々の温かい見守りとサポートは、まだら呆けを抱える人の大きな支えとなり、穏やかな暮らしへと繋がります。まだら呆けについて正しい知識を身につけ、適切な対応を学ぶことで、誰もが安心して暮らせる、支え合いの社会を築いていくことができます。

| ポイント | 具体的な対応 |

|---|---|

| 症状の変動への理解 | 周囲が症状の変動(急に混乱したり記憶が曖昧になるなど)を理解し、適切に対応することで、本人の不安や焦りを軽減。 |

| コミュニケーション | ゆっくりと短い言葉で分かりやすく話しかける。 メモやカレンダーを活用し記憶を助ける。 |

| 安全な住環境の整備 | 家の中の整理整頓、危険物の除去、照明の調整、手すりの設置など。 |

| 介護者の負担軽減 | 介護サービスの利用、家族会の参加など。 |

| 社会全体の理解と支援 | まだら呆けに関する正しい知識の普及、適切な対応の啓発。 |