共生型サービス:介護と福祉の連携

介護を学びたい

先生、「共生型サービス」ってよくわからないんですけど、教えていただけますか?

介護の研究家

そうだね。「共生型サービス」とは、簡単に言うと、介護が必要な高齢者と障害のある人が同じ事業所でサービスを受けられるようにする仕組みだよ。以前は、65歳になるとサービスが変わって事業所も変わる必要があったんだけど、それを解消するために作られたんだ。

介護を学びたい

なるほど。同じ場所でサービスを受けられるようになるっていうのは便利ですね。でも、どうして今までできなかったんですか?

介護の研究家

それはね、高齢者向けの介護サービスと障害者向けのサービスは、それぞれ別の法律で制度が決められていたからなんだ。でも、共生型サービスの制度ができて、両方のサービスを同じ事業所で提供できるようになったんだよ。

共生型サービスとは。

『共生型サービス』という言葉について説明します。これは、お年寄りの介護と、体の不自由な方への手助けに関わるものです。2018年に介護保険の法律が変わり、新しくできた制度です。これまでは、介護保険の認可を受けた事業所は、たとえ障害者支援の基準を満たしていなくても、共生型サービスの認可を申請できるようになりました。反対に、障害者支援の事業所も、介護保険の認可を申請できるようになったのです。この制度ができたのは、65歳になったときに、障害者支援から介護保険に切り替わる際に、今まで利用していた事業所を変えなくてはならない不便さをなくすためです。同じ事業所で、障害のある方への支援と、介護の両方のサービスを受けられるようにするための取り組みです。

制度の目的

高齢化が進む中で、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現は、私たちにとって重要な課題です。特に、加齢に伴い介護が必要となる方や、障害のある方が、地域の中で自分らしく生活を続けるためには、様々な支援が必要となります。こうした背景から、介護保険制度と障害福祉サービス制度の連携を強化するために、共生型サービスが創設されました。

従来、これらの制度はそれぞれ独立して運営されていました。そのため、利用者は年齢や障害の種類によってサービス提供元を変えなければならず、特に障害のある方が65歳を迎えて介護保険サービスに移行する際に、慣れ親しんだ事業所から別の事業所へ移ることによる負担が大きかったのです。新しい環境に適応するには、人間関係を築き直したり、サービス内容の違いに慣れたりする必要があり、これは心身ともに大きな負担となります。

共生型サービスは、こうした問題を解決するために、同一の事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供できるようにしました。これにより、利用者は年齢を重ねても、あるいは障害の種類が変わっても、同じ事業所で継続してサービスを受けることができます。慣れた職員や馴染みの環境の中で、安心して必要なサービスを受けられることは、利用者の生活の質の向上に大きく貢献します。また、事業所にとっても、利用者一人ひとりの状況を深く理解した上で、切れ目のない支援を提供できるという利点があります。共生型サービスは、高齢者と障害のある方が地域で安心して暮らし続けられる社会の実現に向けて、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 従来のサービス | 共生型サービス |

|---|---|

| 介護保険サービスと障害福祉サービスは別々に提供 | 同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供 |

| 65歳で介護保険サービスに移行する際、事業所変更が必要 | 年齢や障害の種類が変わっても、同じ事業所で継続利用が可能 |

| 事業所変更による利用者の負担大 (人間関係の再構築、サービス内容への適応など) | 慣れた職員や環境でサービスを受けられ、生活の質向上に貢献 |

| – | 事業者は利用者を深く理解し、切れ目のない支援を提供可能 |

制度開始の背景

これまで、介護が必要な方と障がいのある方への支援は、それぞれ別の仕組みで行われてきました。介護を必要とする高齢の方は介護保険、障がいのある方は障害福祉サービスを利用するというように、制度が分かれていたのです。このため、利用する人は年齢や障がいの種類によってサービスを受ける場所を変えなければならず、特に65歳を境に、それまで利用していた障害福祉サービスから介護保険サービスに移行する必要が生じた場合、大きな負担を強いられていました。具体的には、慣れ親しんだ場所やそこで築いてきた人間関係から離れ、新たな環境に適応することを求められたのです。このような変化は、利用する方の精神的な負担となり、不安やストレスの原因となることも少なくありませんでした。

そこで、このような問題点を解消し、より円滑な支援を実現するために、平成30年の介護保険法の改正によって共生型サービスが導入されました。共生型サービスとは、介護を必要とする高齢の方と障がいのある方が同じ場所で一緒にサービスを受けられる仕組みのことです。この制度の導入により、利用する人は住み慣れた地域で、これまでと同じように必要なサービスを継続して受けられるようになりました。関係性を維持しながら、安心して生活を続けられるようになったのです。この共生型サービスは、利用する人の生活の質を高めるだけでなく、地域社会における共生や交流の促進にも繋がることが期待されています。年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが地域社会の一員として尊重され、安心して暮らせる社会の実現に向けて、共生型サービスは重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 従来の支援 | 共生型サービス |

|---|---|

|

|

対象となる事業所

共生型サービスの対象となる事業所は、介護保険法に基づく指定を受けた事業所もしくは障害福祉サービス事業所です。これは、高齢者の方々に対する介護サービスと、障害のある方々に対する福祉サービスを一体的に提供できる体制を整備するためです。

具体的には、介護保険サービス事業所としては、訪問介護事業所があります。これは、自宅で生活されている高齢者の方々のご自宅に訪問し、入浴や食事、排泄などの介助を行う事業所です。また、通所介護事業所(デイサービス)も対象となります。デイサービスでは、日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。さらに、短期入所生活介護事業所(ショートステイ)も含まれます。ショートステイは、短期間、施設に宿泊して介護サービスを受けることができるものです。そして、ケアプランを作成する居宅介護支援事業所も対象です。

一方、障害福祉サービス事業所としては、居宅介護事業所があります。これは、障害のある方々のご自宅に訪問し、入浴や食事、排泄などの介助を行う事業所です。重度訪問介護事業所は、重度の障害のある方々に対して、入浴や食事、排泄などの介助に加え、外出時の移動支援なども行います。また、同行援護事業所は、視覚障害のある方々などに同行し、外出時の移動を支援する事業所です。さらに、生活介護事業所は、日中、施設に通い、創作活動やレクリエーションなどを通して、自立した生活を送るための支援を行う事業所です。

これらの事業所が共生型サービスの指定を受けるには、人員配置や設備、運営体制などに関する一定の基準を満たす必要があります。国が定めた基準に基づき、都道府県などが審査を行い、適切なサービス提供体制が整っているかを確認します。これにより、利用者の方々が安心してサービスを受けられるようになっています。

| サービス種類 | 事業所種別 | 内容 |

|---|---|---|

| 介護保険サービス | 訪問介護事業所 | 自宅で生活されている高齢者の方々のご自宅に訪問し、入浴や食事、排泄などの介助を行う |

| 通所介護事業所(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受ける | |

| 短期入所生活介護事業所(ショートステイ) | 短期間、施設に宿泊して介護サービスを受ける | |

| 居宅介護支援事業所 | ケアプランを作成する | |

| 障害福祉サービス | 居宅介護事業所 | 障害のある方々のご自宅に訪問し、入浴や食事、排泄などの介助を行う |

| 重度訪問介護事業所 | 重度の障害のある方々に対して、入浴や食事、排泄などの介助に加え、外出時の移動支援なども行う | |

| 同行援護事業所 | 視覚障害のある方々などに同行し、外出時の移動を支援する | |

| 生活介護事業所 | 日中、施設に通い、創作活動やレクリエーションなどを通して、自立した生活を送るための支援を行う |

利用者のメリット

共生型サービスを利用する一番の利点は、利用する方の年齢や障害の種類に関わらず、同じ場所で必要なサービスを受け続けられることです。例えば、65歳になったとしても、それまで利用していた事業所を変える必要はありません。使い慣れた環境と職員との関係を維持できるため、精神的な安心感につながり、生活の質の向上に大きく貢献します。

慣れ親しんだ環境を維持できることは、変化への不安やストレスを軽減し、穏やかな生活を送る上で非常に大切です。特に、環境の変化に敏感な方や、新しい人間関係を築くのが苦手な方にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。また、職員も利用者の個性や生活習慣、これまでの経緯などを深く理解しているため、きめ細やかで質の高い支援を提供することができます。過去の経験に基づいた支援は、利用者の安心感と信頼感を高め、より良い関係性を築く基盤となります。

さらに、共生型サービスは利用者にとってだけでなく、事業所側にもメリットがあります。利用者を継続的に支援することで、職員は利用者の状態変化を早期に発見し、適切な対応を取ることができます。また、長期的な視点に立った支援計画を立てることができ、利用者の自立と社会参加を促進する上で効果的です。

共生型サービスの普及は、地域全体の福祉の向上にもつながります。介護と福祉の連携が強化されることで、様々なニーズに対応できる体制が整い、地域包括ケアシステムの構築が促進されます。これは、高齢者や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現に大きく貢献するでしょう。高齢化社会が進む中で、共生型サービスは、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するための重要な役割を担っています。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 利用者 |

|

| 事業所 |

|

| 地域社会 |

|

今後の展望

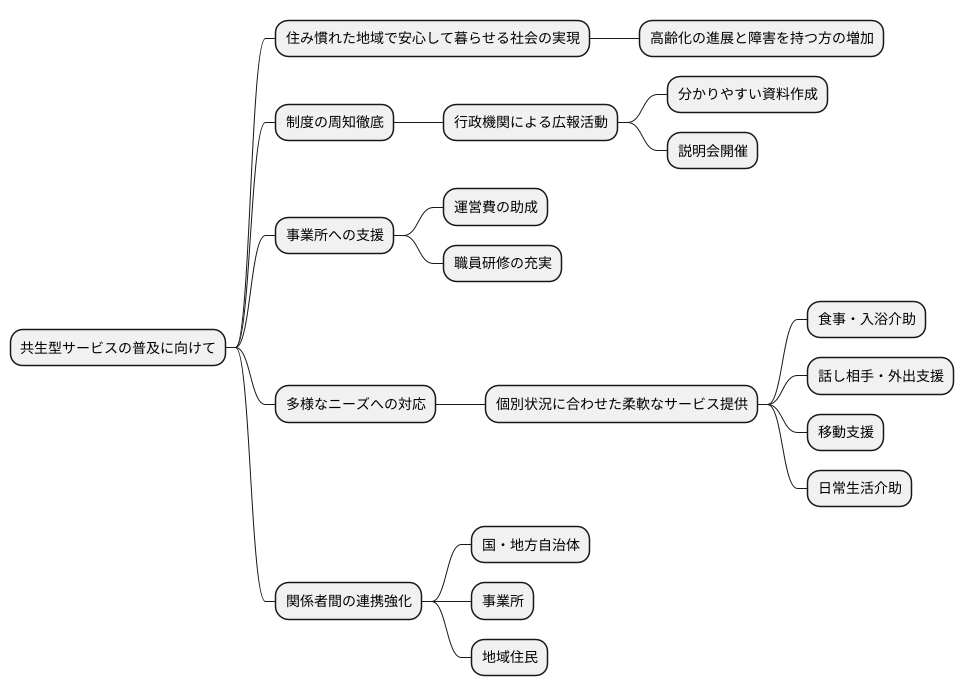

共生型サービスは、始まって間もない制度ですが、高齢化の進展と障害を持つ方の増加に伴い、今後ますます重要になると考えられています。誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられる社会を実現するために、この共生型サービスは大きな役割を担うことになるでしょう。

共生型サービスを広く地域社会に根付かせるためには、まず制度の内容を広く知ってもらうことが大切です。行政機関は、分かりやすい資料を作成したり、説明会を開催したりするなどして、地域住民への周知徹底を図る必要があります。また、共生型サービスを提供する事業所に対しては、運営費の助成や職員研修の充実といった支援体制の強化が欠かせません。事業所が安定した経営基盤を築き、質の高いサービスを提供できるよう、多角的な支援が必要です。

さらに、利用する方の様々なニーズに対応できるサービス提供体制を整備することも重要です。高齢者や障害のある方一人ひとりの状況は異なり、必要なサービスも様々です。それぞれの状態に合わせた柔軟なサービス提供体制を構築することで、誰もが安心して利用できる環境を整える必要があります。例えば、一人暮らしの高齢者には、食事や入浴の介助だけでなく、話し相手や外出の支援といったサービスも求められるでしょう。また、身体に障害のある方には、移動支援や日常生活における介助が必要となります。それぞれの状況に合わせたきめ細やかなサービス提供が求められています。

共生型サービスを基盤とした地域包括ケアシステムを構築するためには、国や地方自治体、事業所、そして地域住民が協力し合うことが不可欠です。それぞれの役割を認識し、連携を強化することで、高齢者も障害のある方も安心して暮らせる地域社会を実現できるでしょう。共生型サービスの更なる発展と充実に向けて、関係者全員が一体となって取り組むことが重要です。