まだら認知症:その特徴と理解

介護を学びたい

先生、「まだら認知症」って、どういう意味ですか? 少し混乱しています。

介護の研究家

いい質問ですね。「まだら認知症」とは、認知症の症状の出方にむらがある状態を指します。 例えば、記憶力はかなり落ちていても、判断力や理解力は比較的保たれているといった具合です。 脳の働きが全体的に低下しているのではなく、低下している部分としていない部分があるイメージですね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、全部の能力が均等に低下するわけではないんですね。でも、認知症の一種ではないのですか?

介護の研究家

そうです。 重要なのは、「まだら認知症」は認知症の種類の名前ではなく、脳の血管の病気による認知症、つまり脳血管性認知症の症状の特徴を表す言葉であるということです。 脳血管性認知症の方に、このようなまだら模様の症状が見られることが多いのです。

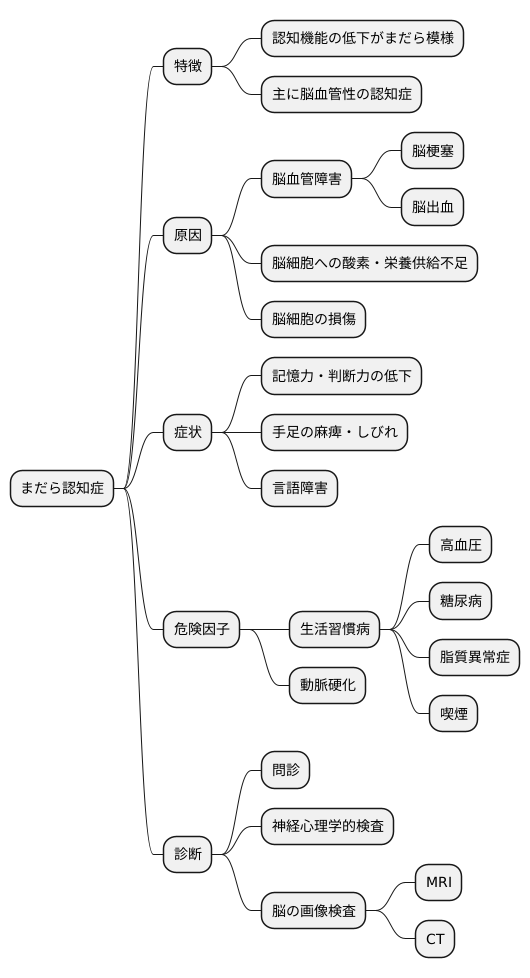

まだら認知症とは。

『まだら認知症』という言葉は、介護や介助の場面で使われることがあります。これは、脳の血管が原因で起こる認知症で見られる症状で、正式な病名ではありません。もの忘れがひどい一方、判断力や理解力は比較的保たれているなど、脳の働き全体が低下するのではなく、低下している部分としていない部分にばらつきがある状態を指します。つまり、まだら模様のように、脳の機能にムラがあるということです。これは認知症の種類ではなく、脳血管性の認知症で見られる症状の一つです。

まだら認知症とは

まだら認知症とは、認知機能の低下にばらつきがある状態を指します。特定の機能が著しく低下している一方で、他の機能は比較的保たれているという特徴があります。例えば、物の名前が出てこなかったり、最近の出来事を思い出せなかったりするといった記憶力の低下が目立つ一方で、状況を理解したり適切な判断を下したりする能力は比較的保たれている場合があります。

この「まだら」という表現は、認知機能の低下具合が均一ではなく、得意な部分と苦手な部分が混在している様子を表しています。まるで布地にまだら模様がつくように、認知機能にも保たれた部分と損なわれた部分が混在していることから、このように呼ばれています。

重要なのは、まだら認知症自体は病気の名前ではなく、症状の特徴を表す言葉だということです。したがって、「まだら認知症」という診断名は存在しません。認知症の症状の一つとして現れるものであり、特に脳血管性認知症でよく見られる症状として知られています。

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血など、脳の血管に障害が起こることで脳細胞が損傷し、認知機能が低下する病気です。脳のどの部分が損傷を受けるかによって、症状は大きく異なります。記憶をつかさどる部分が損傷されれば記憶障害が、言葉を理解したり話したりする部分が損傷されれば言語障害が現れます。このように、脳血管性認知症では損傷部位によって様々な症状が現れるため、認知機能の低下にばらつきが生じやすく、結果としてまだら認知症の状態が見られるのです。

認知機能の低下にむらがあると感じた場合は、自己判断せずに、専門の医療機関を受診することが大切です。医師は、問診や認知機能検査、画像検査などを通して原因を詳しく調べ、適切な診断と治療を行います。早期発見、早期治療によって症状の進行を遅らせることができる場合もありますので、気になる症状があれば早めに相談しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| まだら認知症とは | 認知機能の低下にばらつきがある状態。特定の機能が著しく低下している一方で、他の機能は比較的保たれている。 |

| まだらという表現について | 認知機能の低下具合が均一ではなく、得意な部分と苦手な部分が混在している様子を表す。 |

| まだら認知症の診断名 | まだら認知症自体は病気の名前ではなく、症状の特徴を表す言葉。したがって、「まだら認知症」という診断名は存在しない。 |

| まだら認知症が現れる病気 | 認知症の症状の一つとして現れるものであり、特に脳血管性認知症でよく見られる。 |

| 脳血管性認知症とは | 脳梗塞や脳出血など、脳の血管に障害が起こることで脳細胞が損傷し、認知機能が低下する病気。 |

| 脳血管性認知症の症状 | 脳の損傷部位によって症状は大きく異なる。損傷部位によって様々な症状が現れるため、認知機能の低下にばらつきが生じやすく、結果としてまだら認知症の状態が見られる。 |

| 認知機能の低下にむらがあると感じた場合 | 自己判断せずに、専門の医療機関を受診することが大切。 |

まだら認知症の特徴

まだら認知症は、その名の通り、認知機能の低下にむらがあることが大きな特徴です。人間の知的な働きである認知機能には、記憶する力、判断する力、理解する力、言葉を使う力、計画を立てて実行する力など、様々なものがあります。健康な状態であれば、これらの機能はバランスよく働きますが、まだら認知症では、これらの機能の低下にばらつきが生じます。例えば、昨日の夕食を全く思い出せない一方で、複雑な計算問題をすらすらと解いたり、高度な内容の話をきちんと理解したりすることができるのです。まるで、正常な機能と低下した機能がモザイクのように混在している状態であり、これがまだら認知症と呼ばれる所以です。

このような認知機能のむらに加えて、脳の血管に障害が起こることで生じる認知症に見られる症状が現れることもあります。具体的には、手足の麻痺、皮膚の感覚が鈍くなる、言葉がうまく話せない、尿意のコントロールが難しいといった症状が挙げられます。これらの症状は、脳血管障害によって損傷を受けた脳の場所によって異なり、症状の種類や程度も人によって様々です。さらに、感情の起伏が激しくなったり、何事にも意欲がわかなくなったりといった精神的な症状が現れることもあります。これらの症状は、認知機能が低下することによる精神的な負担や、脳の損傷による影響などが原因として考えられます。適切な診断と治療、そして周囲の理解と支援が、まだら認知症の方々がより良く生活していく上で重要です。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 認知機能の低下にむらがある | 記憶力低下、判断力低下、理解力低下、言語能力低下、実行機能低下など、様々な認知機能の低下にばらつきが生じる。例えば、昨日の夕食を思い出せない一方で、複雑な計算問題を解いたり、高度な内容の話を理解したりできる。 |

| 脳血管障害による症状 | 手足の麻痺、皮膚感覚の鈍麻、言語障害、排尿障害など。症状の種類や程度は、脳血管障害によって損傷を受けた脳の場所によって異なる。 |

| 精神的な症状 | 感情の起伏が激しくなる、意欲低下など。認知機能低下による精神的な負担や脳の損傷による影響などが原因として考えられる。 |

| 対応 | 適切な診断、治療、周囲の理解と支援が必要。 |

原因と診断

まだら認知症は、その名の通り認知機能の低下がまだら模様のように現れる症状で、主に脳血管性の認知症で見られます。脳血管性の認知症は、脳の血管に障害が起こることで発症します。これは、脳の血管が詰まる脳梗塞や、血管が破れて出血する脳出血などが原因です。詰まりや出血によって、脳の細胞に必要な酸素や栄養が行き渡らなくなり、細胞が損傷を受けてしまうのです。この損傷を受けた脳の部位によって、様々な症状が現れます。記憶力や判断力が低下するだけでなく、手足の麻痺やしびれ、言語障害などが起こることもあります。

高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙などの生活習慣病は、血管を傷つけ、脳血管障害のリスクを高める大きな要因となります。これらの生活習慣病は、動脈硬化を進行させ、血管を脆くしたり、詰まりやすくしたりします。結果として脳血管障害を引き起こし、まだら認知症の発症につながる可能性が高くなります。したがって、これらの生活習慣病を予防・管理することは、まだら認知症の予防にも繋がると言えます。

まだら認知症の診断は、いくつかの方法を組み合わせて行われます。まず、医師は患者さん本人や家族から、日常生活でどのような変化が起きているのか、いつから症状が現れ始めたのかなど、詳しく話を聞きます。これは問診と呼ばれ、診断の重要な手がかりとなります。次に、神経心理学的検査を行います。これは、様々な課題を通して、記憶力、判断力、理解力、言語能力、計画を立てて実行する能力などを客観的に評価する検査です。さらに、脳の画像検査を行います。磁気共鳴画像装置(MRI)やコンピュータ断層撮影装置(CT)を用いて、脳の構造的な異常や脳血管障害の有無、その場所や程度などを確認します。これらの検査結果を総合的に判断することで、まだら認知症の背後にある原因を探り、適切な治療方針を決めるのです。

治療と対応

まだら認知症はまだ新しい病気として知られており、根本から治す方法は今のところ見つかっていません。しかし、病気の進みを遅らせたり、日々の暮らしをより良くするための様々な取り組みがあります。まず大切なのは、まだら認知症の原因となる脳の血管の病気が再び起こらないようにすることです。具体的には、普段の生活習慣を見直し、血圧や血糖値、コレステロール値などを正常に保つための指導や薬による治療を行います。また、脳のはたらきを良くする薬を使う場合もあります。

さらに、機能回復訓練も重要な役割を担います。体の動きを良くする訓練、日常生活に必要な動作の訓練、言葉の訓練などを通して、体の機能や脳のはたらきを維持・向上させることを目指します。

日々の生活での支えも欠かせません。家族や介護をする人が適切な支えをすることで、患者さんの暮らしの質は大きく向上します。日常生活での工夫や、介護サービスを利用することで、患者さんが安全に、そして心地よく暮らせる環境を作ることが大切です。例えば、家の中での移動をスムーズにするための工夫や、栄養バランスのとれた食事の提供、精神的な支えとなる会話やコミュニケーションなどを心がけることが重要です。また、地域にある様々な介護サービスを活用することも、患者さんとその家族の負担を軽減し、より良い生活を送るために役立ちます。

| カテゴリー | 具体的な取り組み | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 医療的介入 | 生活習慣指導、薬物治療(血圧、血糖値、コレステロール値管理) | まだら認知症の原因となる脳血管疾患の再発予防 |

| 脳機能改善薬の使用 | 脳機能の向上 | |

| 機能回復訓練 | 体の動きの訓練、日常生活動作訓練、言語訓練 | 身体機能および脳機能の維持・向上 |

| 日常生活支援 | 住環境調整(家の中での移動をスムーズにする工夫など) | 安全で快適な生活環境の提供、生活の質の向上、患者と家族の負担軽減 |

| 栄養バランスのとれた食事提供 | ||

| 精神的な支えとなる会話やコミュニケーション | ||

| 介護サービスの活用 |

日常生活の注意点

まだら認知症の方は、記憶や判断力といった認知機能の低下が部分的に見られ、日常生活で様々な支障が出てくることがあります。安全に穏やかに暮らしていくためには、周りの人たちの理解と適切な支えが欠かせません。

まず、家の中での安全対策として、転倒事故の予防が重要です。家の中の段差をなくしたり、廊下や階段、トイレ、浴室などに手すりを設置するなど、住環境を整えましょう。また、電気の消し忘れによる火災や、薬の誤飲を防ぐためにも、火を使う時や薬を飲む時には、家族や介護をする人が付き添い、安全を確認することが大切です。

外出する際には、道に迷う、交通事故に巻き込まれるといった危険があります。認知症の方が一人だけで外出することは避け、必ず家族や介護をする人が付き添うようにしましょう。外出前に、持ち物や服装、行き先、緊急連絡先などを確認することも大切です。

認知機能の低下により、不安や混乱を感じやすくなっているため、落ち着いた雰囲気の中で過ごせるように配慮することも大切です。毎日同じような時間に寝起きし、食事をし、活動するなど、規則正しい生活リズムを保つことで、心身の状態を安定させることができます。十分な睡眠時間を確保することも重要です。さらに、音楽を聴いたり、絵を描いたり、散歩をしたりなど、その人が楽しめる活動を見つけることで、精神的な安定につながります。

家族や介護をする人は、認知症の方の心身の状態をよく理解し、適切な介助を行うことで、その人らしい生活の質を高めることができます。焦らず、穏やかに接することを心がけましょう。

| カテゴリー | 具体的な対策 |

|---|---|

| 家の中での安全対策 |

|

| 外出時の安全対策 |

|

| 精神的なケア |

|

| 介護者の心構え |

|

家族への支援

まだら認知症の介護は、長期間に及ぶことが多く、ご家族にとって心身ともに大きな負担となる可能性があります。患者さんの症状の進行は一様ではなく、良くなったり悪くなったりを繰り返すため、ご家族は予測が難しく、精神的な疲労が蓄積しやすくなります。介護をされているご家族が心身の健康を保つためには、周囲の理解と支えが何よりも大切です。

まず、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどの専門機関に相談することをお勧めします。これらの機関では、介護に関する様々な相談を受け付けており、専門の職員が親身になって対応してくれます。介護保険の申請手続きや、利用できるサービスの情報提供、介護方法の指導など、多岐にわたる支援を受けることができます。また、地域によっては、訪問看護やデイサービス、ショートステイなどの在宅介護サービスを利用することも可能です。これらのサービスを利用することで、ご家族の負担を軽減し、患者さんが住み慣れた環境で安心して生活を続けることができます。

ご家族の精神的な負担を軽くするためには、他の介護者との交流も重要です。地域によっては、介護者同士が交流できる場が設けられており、情報交換や悩みを共有することができます。同じ経験を持つ人たちの話を聞くことで、気持ちが楽になったり、新たな対処法を見つけるきっかけになるかもしれません。また、介護に関する書籍やウェブサイトなども、役立つ情報源となります。様々な情報を積極的に活用し、自分たちに合った方法を見つけることが大切です。

介護は決して一人で抱え込むものではありません。行政や地域社会の支援を積極的に活用し、ご家族だけで抱え込まずに、周囲の助けを借りながら、無理なく介護を続けていくことが重要です。患者さんだけでなく、ご家族も安心して生活できるよう、社会全体で支えていく必要があるのです。

| 対象 | 課題 | 支援内容 | 関係機関・情報源 |

|---|---|---|---|

| まだら認知症患者家族 |

|

|

|

| 介護者 | 精神的な負担 |

|

|