虚弱高齢者の理解と支援

介護を学びたい

先生、『虚弱高齢者』って、要支援や要介護の高齢者とはどう違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。要支援や要介護の高齢者というのは、日常生活に支障が出ており、介護保険サービスを利用できる方たちです。一方、『虚弱高齢者』は、まだ介護保険サービスは使えませんが、日常生活の一部で介助が必要な状態にある高齢者なんです。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護保険サービスが使えるかどうかが違いなんですね。でも、どちらも日常生活で助けが必要なのは同じですよね?

介護の研究家

そうです。介助の必要性という点では共通しています。違いは、その必要性の度合いと、公的な支援を受けられるかどうかなんです。虚弱高齢者は、今のところはまだ自分でできる部分も多いので、介護保険ではなく、地域包括ケアシステムなどによる支援を受けることになります。

虚弱高齢者とは。

『体が弱くなったお年寄り』というのは、介護を必要とする状態や、介護の認定を受けている状態ではありませんが、体や心の働きが弱まったり、病気などのために、普段の生活を送る上で、部分的に手助けが必要なお年寄りのことです。介護の認定を申請した結果、『介護の必要なし』つまり、『自分で生活できる』と判断されたお年寄りが、これに当てはまります。

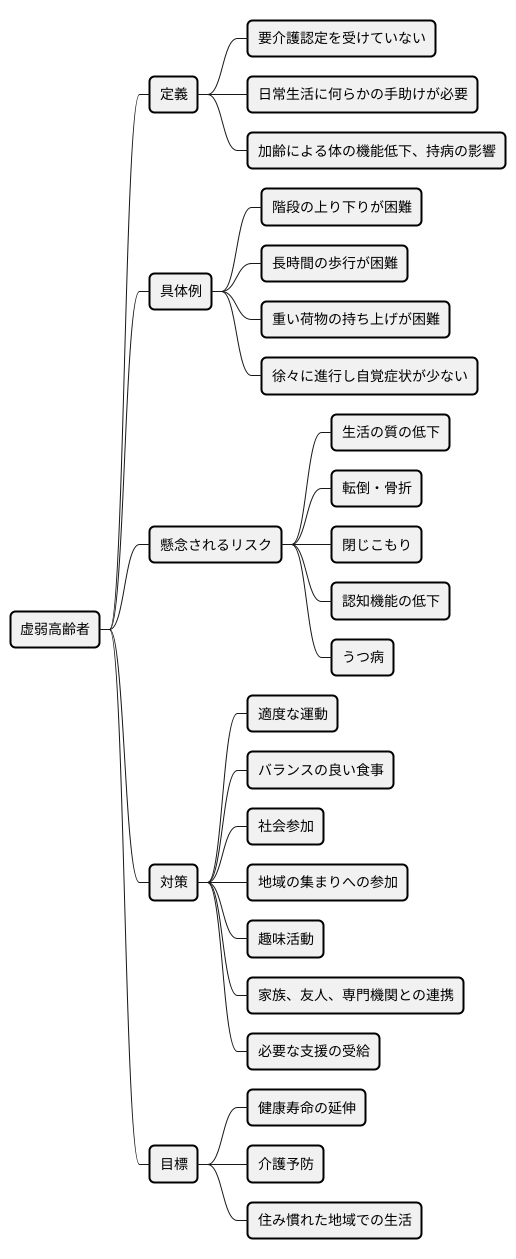

虚弱高齢者とは

高齢化が進むにつれて、介護を必要とする状態ではないものの、日常生活を送る上で何らかの手助けが必要な高齢者が増えています。こうした方々は『虚弱高齢者』と呼ばれ、介護が必要な状態に至る前段階にあると考えられています。つまり、要支援や要介護の認定を受けていないものの、年齢を重ねるにつれて体の機能が低下したり、持病の影響を受けたりすることで、家事や外出、入浴といった日常生活を送る上で不自由を感じている状態を指します。

具体的には、階段の上り下りが難しくなったり、以前のように長い時間歩くことができなくなったり、重い荷物を持ち上げることができなくなったりといった変化が現れます。このような変化は、少しずつ進んでいくことが多く、ご本人自身も気づきにくい場合があります。そのため、周囲の人が注意深く見守り、適切な手助けをすることが大切です。

虚弱高齢者の方は、生活の質の低下につながるだけでなく、転倒や骨折のリスクも高くなります。また、閉じこもりがちになり、認知機能の低下やうつ病などの精神的な問題を引き起こす可能性も懸念されます。したがって、早期に虚弱状態を発見し、適切な対策を講じることで、健康寿命の延伸と介護予防につなげることが重要です。

対策としては、適度な運動やバランスの良い食事、社会参加の促進などが挙げられます。地域の集まりに参加したり、趣味の活動を楽しんだりすることで、心身ともに健康を維持し、社会とのつながりを保つことができます。また、家族や友人、地域包括支援センターなどの専門機関と連携し、必要な支援を受けることも重要です。周りの人が温かく見守り、支えることで、虚弱高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指していく必要があります。

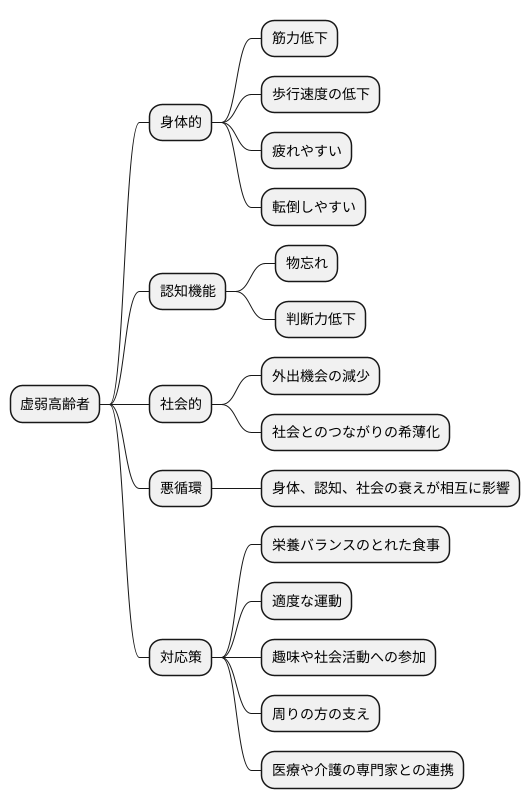

虚弱高齢者の特徴

年を重ねるにつれて、心身ともに弱っていくことは自然な流れですが、中には『虚弱』と呼ばれる状態になる高齢者の方もいらっしゃいます。虚弱とは、単に年齢を重ねたことによる衰えではなく、様々な要因が複雑に絡み合い、生活の質を著しく低下させる状態を指します。

虚弱高齢者の方には、いくつかの共通点が見られます。まず、身体的な面では、筋力が低下し、歩く速度が遅くなったり、少し動いただけでも疲れやすくなったりします。椅子から立ち上がったり、階段を上るといった動作も難しくなることがあります。また、転倒しやすくなることも大きな問題です。

次に、認知機能の面では、物忘れが目立つようになります。例えば、ついさっき聞いたことを忘れてしまったり、大切な約束を忘れてしまったりすることがあります。また、判断力が鈍り、複雑な状況に対応することが難しくなることもあります。

さらに、社会的な面では、外出の機会が減り、家に閉じこもりがちになります。友人や知人との交流も少なくなり、社会とのつながりが希薄になっていきます。

これらの身体的、認知的、社会的な衰えは、互いに影響し合い、悪循環を生み出すことがあります。例えば、足腰が弱くなると外出が億劫になり、家に閉じこもることでさらに筋力が低下し、認知機能の低下にもつながることがあります。

そのため、早期にこれらの兆候に気づき、適切な対応をすることが大切です。栄養バランスのとれた食事や適度な運動を心がける、趣味や社会活動への参加を促す、など周りの方の支えが重要になります。また、医療や介護の専門家と連携し、必要な支援を受けることも必要です。

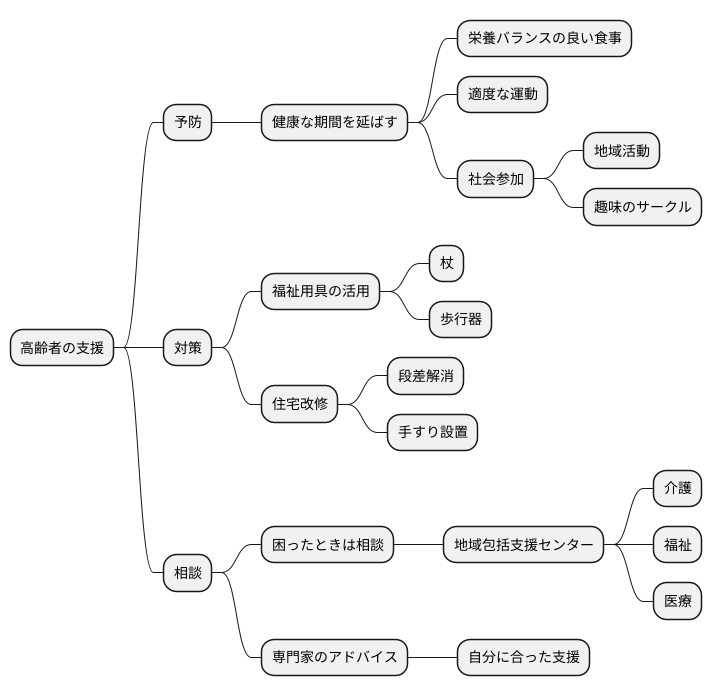

支援の必要性

年を重ねて体が弱ってきた高齢の方は、放っておくと介護が必要な状態になってしまう可能性が高いです。そのため、早い段階から適切な支援を行うことで、健康な状態で過ごせる期間を延ばし、より良い生活を送れるようにすることが大切です。

具体的には、どのような支援が必要なのでしょうか。まず、毎日の生活習慣を見直すことから始めましょう。栄養の偏りのない食事を三食きちんと摂り、体に負担のない程度の運動を続けることは、健康を保つ上で基本となります。また、地域活動や趣味のサークルなどに参加して、人との繋がりを積極的に持つことも、心身の健康維持に繋がります。

さらに、体の衰えに合わせた福祉用具を使うことも有効です。例えば、杖や歩行器を使うことで、転倒のリスクを減らすことができます。また、自宅の段差をなくしたり、手すりを付けたりするなどの住宅改修も、安全な生活を送るために役立ちます。

これらの支援を自分だけで行うのは大変な場合もあるでしょう。そんな時は、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支えるための様々な相談窓口としての役割を担っています。介護や福祉、医療など、様々な分野の専門家が親身になって相談に乗ってくれるので、一人で悩まずに、気軽に相談してみることが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、自分に合った支援の方法を見つけることができます。

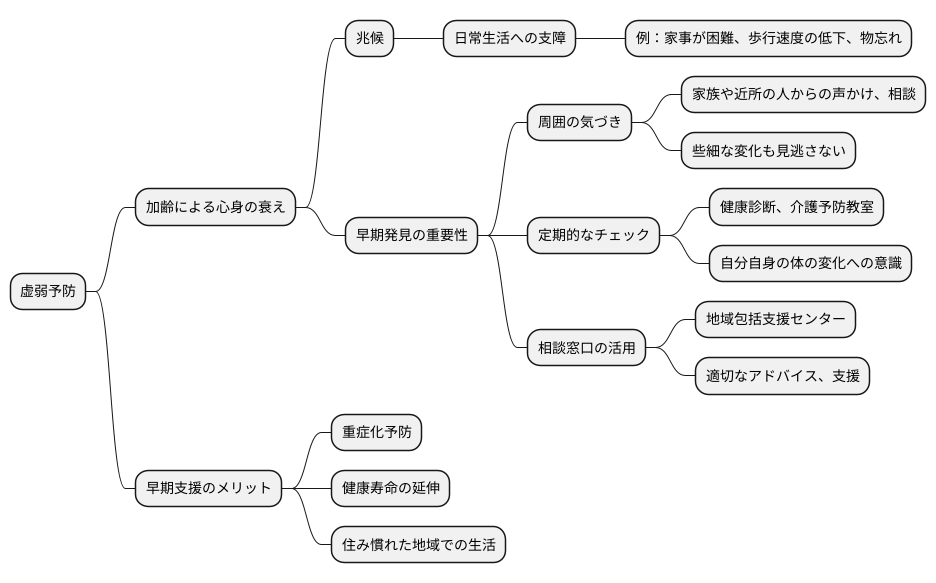

早期発見の重要性

年を重ねるとともに、体の働きが少しずつ衰えていくことは自然な流れです。しかし、この衰えが『虚弱』と呼ばれる状態に進行すると、日常生活に支障をきたし、介護が必要になることもあります。こうした事態を避けるためには、虚弱の兆候を早期に発見し、対応することが非常に大切です。

高齢者の心身の衰えは、最初はごくわずかな変化として現れます。例えば、以前はできていた家事が難しくなったり、歩く速度が遅くなったり、物忘れが増えたりといったことです。このような変化は、周囲の人にとっては見過ごしやすいものですが、早期発見の重要な手がかりとなります。家族や近所の方々は、日頃から高齢者の様子に気を配り、少しでも異変を感じたら、ためらわずに声をかけて相談に乗るようにしましょう。些細な変化を見逃さず、「いつもと違う」と感じたら、すぐに対応することが大切です。

また、健康診断や各自治体などで開催されている介護予防教室なども、早期発見に役立ちます。これらの機会を活用して定期的に心身の状態をチェックすることで、自分では気づきにくい変化を把握することができます。高齢者ご自身も、体の変化に意識を向け、積極的に地域包括支援センターなどの相談窓口を利用することが大切です。相談することで、適切なアドバイスや支援を受けることができ、状態の悪化を予防することにつながります。

早期に適切な支援を受けることで、重症化を防ぎ、健康寿命を延ばすことができます。高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも元気に安心して暮らせるよう、早期発見を心がけ、必要な支援につなげていきましょう。

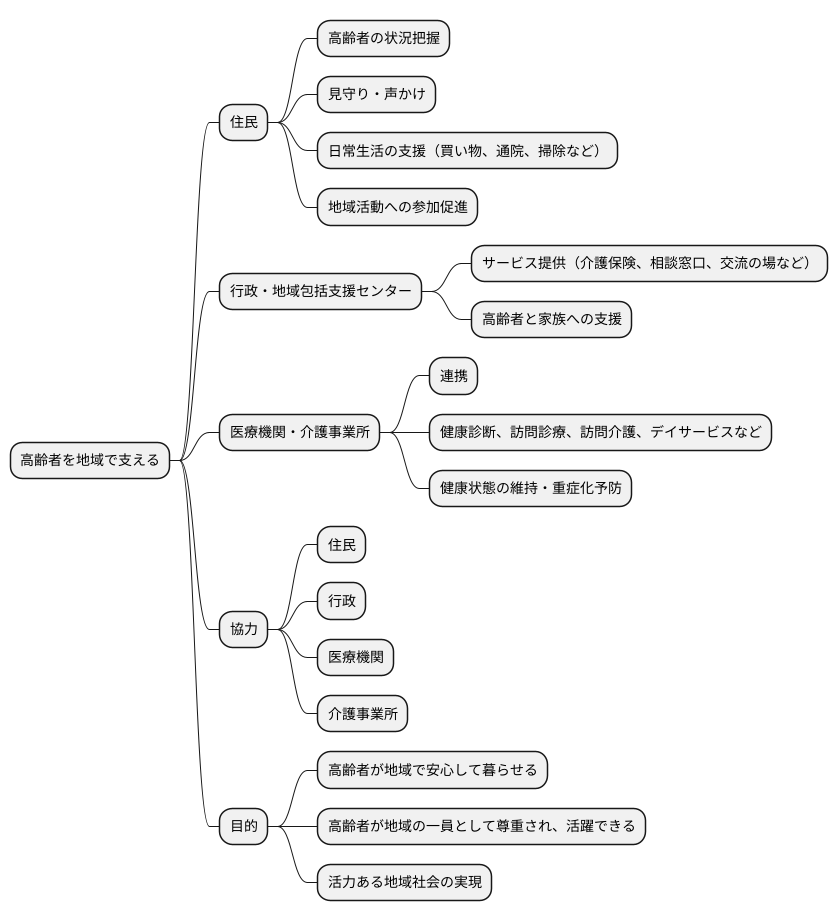

地域社会の役割

高齢化が進む中で、一人暮らしの高齢者や介護が必要な高齢者が増加しており、家族だけで支えることが難しくなっています。そのため、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域社会全体で支える仕組みづくりが重要です。

まず、地域住民一人ひとりが高齢者の状況を把握し、困っていることはないか、見守りや声かけを行うことが大切です。「おはよう」「お元気ですか」といった何気ない挨拶も、高齢者にとっては大きな支えになります。また、買い物や通院の付き添い、家の周りの掃除など、日常生活におけるちょっとした手助けも重要です。

地域活動への参加を促すことも高齢者の生活の質を高める上で重要です。自治会や地域のサークル活動、ボランティア活動などに参加することで、高齢者は社会との繋がりを維持し、生きがいを感じることができます。また、地域住民との交流を通して孤立感を解消し、心身の健康を維持することにも繋がります。

行政や地域包括支援センターは、高齢者とその家族を支援するための様々なサービスを提供しています。介護保険サービスの利用手続きの支援や、介護に関する相談窓口の設置、地域での交流の場の提供など、高齢者が安心して暮らせるよう様々なサポートを行っています。

医療機関や介護事業所との連携も不可欠です。定期的な健康診断や訪問診療、訪問介護、デイサービスなどのサービスを適切に利用することで、高齢者の健康状態を維持し、重症化を予防することに繋がります。

高齢者を地域社会全体で支えるためには、住民、行政、医療機関、介護事業所などが協力し、それぞれの役割を果たすことが重要です。そして、高齢者が地域の一員として尊重され、活躍できる場を創出していくことが、活力ある地域社会の実現に繋がると言えるでしょう。

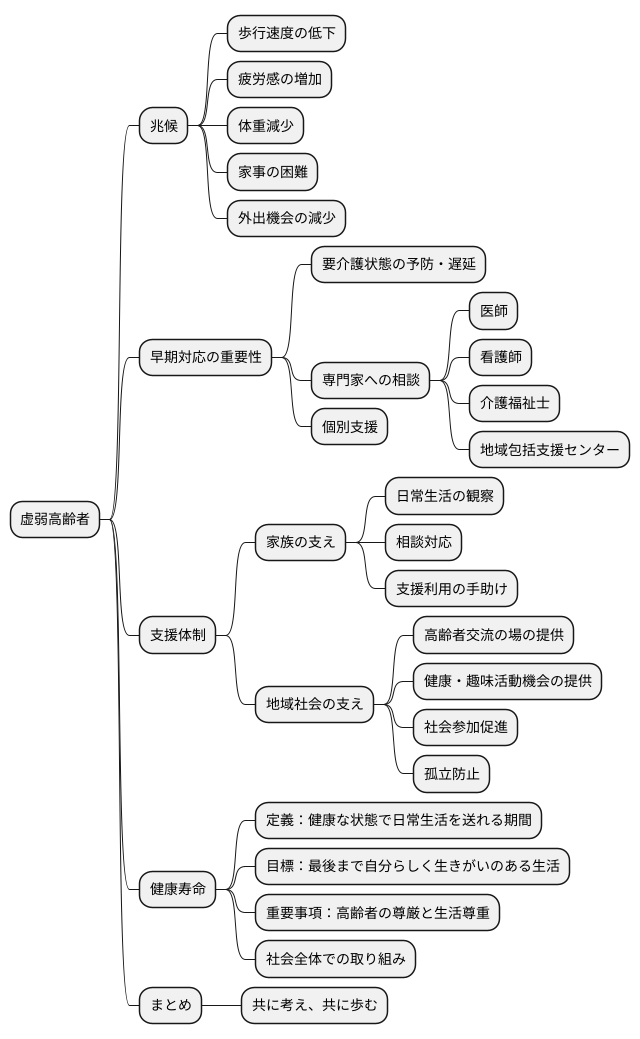

まとめ

年を重ねて体や心が弱ってきた高齢者を「虚弱高齢者」と呼びます。これは、介護が必要な状態の一歩手前の段階で、適切な対応をすることで要介護状態になるのを防いだり、遅らせたりすることができる大切な時期です。

虚弱高齢者には、様々な兆候が見られます。例えば、歩くのが遅くなったり、疲れやすくなったり、体重が減ったりすることがあります。また、家事をするのが難しくなったり、外出の機会が減ったりすることもあります。このような変化に気づいたら、早めに専門家に相談することが大切です。医師や看護師、介護福祉士、地域包括支援センターなどに相談することで、その人に合った適切な支援を受けることができます。

高齢者本人だけでなく、家族や地域社会全体で支え合うことも重要です。家族は、高齢者の日々の生活の様子に気を配り、困っていることがあれば相談に乗ったり、必要な支援を受けられるように手助けしたりする必要があります。また、地域社会では、高齢者が気軽に集まれる場所や、健康づくりや趣味活動に参加できる機会などを提供することで、高齢者の社会参加を促進し、孤立を防ぐことができます。

健康寿命とは、健康な状態で日常生活を送ることができる期間のことです。誰もが健康寿命を延ばし、最後まで自分らしく、生きがいを持って暮らせるように、社会全体で考えていく必要があります。そのためには、高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を尊重することが大切です。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、私たち一人ひとりが関心を持ち、できることから始めていくことが重要です。高齢者の豊かな生活を支えるために、共に考え、共に歩んでいきましょう。