ふれあい・いきいきサロン:地域の輪を広げる

介護を学びたい

先生、「ふれあい・いきいきサロン」って、介護と介助のどっちが関係あるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。直接的には「介護」や「介助」を行う場ではないんだよ。どちらかといえば「介助」に近い側面はあるけどね。「ふれあい・いきいきサロン」の目的は、地域の人たちが集まって交流する場を提供することなんだ。例えば、お年寄りや子育て中の人、体の不自由な人が気軽に集まって、おしゃべりしたり、一緒にご飯を食べたりするんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、介護が必要な人とかは来ないんですか?

介護の研究家

そんなことはないよ。介護が必要な人も、もちろん参加できるよ。むしろ、「ふれあい・いきいきサロン」は、介護が必要になることを予防する効果もあるんだ。人と話す機会が少ないと、体や頭の働きが衰えやすくなるからね。でも、「ふれあい・いきいきサロン」で、楽しくおしゃべりしたり、新しい友達を作ったりすることで、心も体も元気になれるんだよ。

ふれあい・いきいきサロンとは。

『ふれあい・いきいきサロン』という言葉について説明します。ふれあい・いきいきサロンとは、公民館や集会所など、地域の人々が集まる場所を使って、地域の人同士がつながりを持つきっかけを作るための場所です。一人暮らしやあまり外に出ないお年寄り、体の不自由な方、子育て中の方など、家にいる時間が多い人たちが気軽に集まり、一緒にご飯を食べたり、おしゃべりしたりすることで、お互いを理解し、仲間を作ったり、交流を楽しんだりする場所です。ふれあい・いきいきサロンの運営は、多くの場合、利用者自身や地域の民生委員、地域住民などが自主的に協力して行っています。社会福祉に関する法律に基づき、多くの市区町村の社会福祉協議会がふれあい・いきいきサロンの開催をすすめています。その目的の一つは、お年寄りが寝たきりになったり、認知症になったりする原因の一つと考えられている「家に閉じこもりがち」な状態を防ぐことにあります。

サロンの目的と概要

「ふれあい・いきいきサロン」は、地域の人々が集まって交流するための場です。公民館や集会所など、皆さんにとってなじみ深い場所で開かれることが多く、誰でも気軽に立ち寄ることができます。特に、一人暮らしのお年寄りや外出する機会が少ない方、体の不自由な方、子育て中の方など、家で過ごす時間が多い方々に参加いただいています。

サロンでは、一緒に食事をしたり、おしゃべりを楽しんだり、共通の趣味の活動を通して参加者同士が交流します。これにより、お互いをより深く理解し、新しい友達を作ることができます。このような活動を通して、地域社会での孤立感をなくし、人と人とのつながりを強くすることを目指しています。

サロンで提供される活動は様々です。例えば、みんなで体操をしたり、歌を歌ったり、折り紙や手芸を楽しんだり、季節の行事をお祝いしたりすることもあります。また、健康に関する講座や、地域の情報交換会なども行われています。これらの活動は、参加者の心身の健康維持にも役立っています。

高齢化が進む現代社会において、地域の人々がお互いを支え合うことはますます大切になっています。「ふれあい・いきいきサロン」は、地域社会の中心的な役割を担う存在として期待されています。人と人との温かい触れ合いを通して、誰もが安心して暮らせる地域社会を作ることに貢献しています。

参加費は無料、あるいはわずかな費用で参加できる場合が多いため、経済的な負担を気にすることなく参加できます。また、事前の申し込みが必要ない場合も多く、ふらっと立ち寄ることも可能です。少しでも興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお近くのサロンに足を運んでみてください。きっと温かく迎え入れてくれるでしょう。地域のつながりを感じ、心豊かな時間を過ごせるはずです。

| ふれあい・いきいきサロンの概要 | 詳細 |

|---|---|

| 開催場所 | 公民館や集会所など、地域住民にとってなじみ深い場所 |

| 対象者 | 誰でも気軽に立ち寄ることができ、特に一人暮らしのお年寄りや外出する機会が少ない方、体の不自由な方、子育て中の方などが参加 |

| 活動内容 | 食事、おしゃべり、共通の趣味の活動(体操、歌、折り紙、手芸、季節の行事、健康講座、地域の情報交換会など) |

| 活動の目的 | 参加者同士の交流、地域社会での孤立感の解消、人と人とのつながりの強化、心身の健康維持 |

| 参加費 | 無料、あるいはわずかな費用 |

| 参加方法 | 事前の申し込みが不要な場合も多く、気軽に立ち寄ることが可能 |

運営の主体と特徴

「ふれあい・いきいきサロン」は、多くの場合、地域に住む人々自身の手によって運営されています。利用者の方々はもちろん、地域の民生委員やボランティアなど、様々な人が主体的に関わっています。

行政からの金銭的な援助や助言を受けながら、それぞれの地域の特徴に合わせた、柔軟で温かみのあるサロンづくりが実現しているのが大きな特徴です。例えば、農村部では畑で採れた野菜を使った料理教室を開いたり、漁村部では地元で獲れた魚を使った調理実習を行うなど、地域ならではの活動が生まれています。また、高齢者の多い地域では、昔懐かしい遊びや歌をみんなで楽しむことで、昔の記憶を呼び起こし、認知症予防に繋げる工夫をしているサロンもあります。

運営費用を抑えるために、様々な工夫をしているサロンも多いです。例えば、会場として公民館や集会所、お寺の本堂などを無償で借りたり、活動に使う材料を地域の人々から提供してもらったりすることで、費用を抑えながら活動を続けています。また、地域にある資源をうまく活用している例もあります。例えば、地元の農家から余った野菜を分けてもらい、料理教室に活用したり、地元の工務店から廃材を提供してもらい、工作教室に活用したりすることで、費用を抑えるだけでなく、地域全体でサロンを支える体制が出来上がっています。

このような地域主体の運営は、参加者にとって親しみやすく、気軽に立ち寄れる雰囲気づくりに繋がっています。まるで自分の家にいるかのような安心感の中で、参加者同士が交流を深め、孤独感の解消や心身の健康維持に役立っています。行政と地域住民が協力することで、より地域に密着した、効果的なサロン運営が実現していると言えるでしょう。

| 特徴 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 運営主体 | 地域住民主体(民生委員、ボランティア、利用者など) 行政からの金銭的援助・助言あり |

地域の特徴に合わせた柔軟で温かみのあるサロン運営 |

| 活動内容 | 地域資源を活用した料理教室、調理実習、昔遊び、歌など (農村部:野菜を使った料理教室、漁村部:魚を使った調理実習など) |

認知症予防、参加者同士の交流促進 |

| 費用抑制 | 公民館などの無償利用、材料の地域住民からの提供、地元農家からの余剰野菜の活用、地元工務店からの廃材活用など | 費用を抑え、地域全体でサロンを支える体制 |

| 効果 | 親しみやすい雰囲気、気軽に立ち寄れる環境、安心感、孤独感の解消、心身の健康維持 | 効果的なサロン運営 |

自治体による支援の現状

多くの市区町村では、社会福祉協議会を通して、高齢者の交流の場となる「ふれあい・いきいきサロン」の開設を支援しています。これは、社会福祉法に基づく取り組みであり、高齢者の閉じこもり対策として重要な役割を担っています。

近年、高齢者の閉じこもりは深刻な社会問題となっています。閉じこもりは、身体の衰えを招き、寝たきりや認知症のリスクを高めるだけでなく、心の健康にも悪影響を及ぼします。社会との繋がりが薄れることで、孤立感を深め、生活への意欲を失ってしまう高齢者も少なくありません。このような状況を改善するため、自治体は「ふれあい・いきいきサロン」の活動を積極的に支援しています。

自治体による支援は、主に財政的な援助と運営相談の二つの側面から行われています。財政的な援助としては、サロンの運営費や備品購入費などへの補助金交付があります。これにより、サロンは参加費を低額に抑え、多くの高齢者が気軽に利用できるようになっています。また、運営相談では、社会福祉協議会の職員がサロンの運営方法や活動内容についてアドバイスを提供しています。経験豊富な職員による指導は、サロンの活動を円滑に進める上で大変役立っています。

さらに、自治体は、サロン活動の情報発信にも力を入れています。地域住民向けにサロンの活動内容を紹介する広報誌を発行したり、地域包括支援センターなどと連携して、サロンへの参加を呼びかける啓発活動を行ったりしています。これらの活動を通して、より多くの高齢者にサロンの存在を知ってもらい、参加を促すことで、高齢者の社会参加促進と健康増進を目指しています。

このように、自治体は様々な角度から「ふれあい・いきいきサロン」を支援することで、高齢者が地域社会でいきいきと暮らせるよう、積極的に取り組んでいます。高齢者の閉じこもり対策は、地域社会全体の課題であり、自治体による継続的な支援は、今後ますます重要性を増していくでしょう。

| 主体 | 活動内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 市区町村 | 社会福祉協議会を通じた「ふれあい・いきいきサロン」開設支援 ・財政的援助(運営費、備品購入費への補助金交付) ・運営相談(社会福祉協議会職員による運営方法、活動内容のアドバイス) ・情報発信(広報誌発行、地域包括支援センター等との連携による啓発活動) |

高齢者の閉じこもり対策、社会参加促進、健康増進 |

| 社会福祉協議会 | 「ふれあい・いきいきサロン」運営支援、高齢者へのサロン参加促進 | 高齢者の社会参加促進、健康増進 |

| 地域包括支援センター | サロンへの参加呼びかけ等の啓発活動 | 高齢者の社会参加促進 |

サロン活動の具体例

「ふれあい・いきいきサロン」では、高齢者の皆さんが笑顔で日々を過ごせるよう、様々な活動を用意しています。例えば、お茶やお菓子を囲んで参加者同士が語り合う温かいひとときを提供するお茶会は、日々の暮らしの喜びや悩みを共有する場となっています。また、一緒に料理を作ることで、食を通じた交流を深める料理教室も人気です。栄養バランスの取れた食事の作り方を学ぶだけでなく、協力して料理を作り上げることで連帯感を育みます。

体を動かすことが好きな方には、軽い体操やゲームなどのレクリエーションがおすすめです。無理のない範囲で体を動かすことで健康増進を図り、ゲームを通して楽しみながら仲間との交流を深めることができます。また、地域の歴史や文化を学ぶ講座や、手芸や絵画、書道、折り紙などの趣味教室も開催しており、知的好奇心を満たし、新たな趣味を見つけるきっかけを提供しています。これらの活動を通して、参加者は新たな知識や技能を身につけるだけでなく、共通の趣味を持つ仲間と出会う喜びを感じています。

地域社会との繋がりを深める活動も盛んです。例えば、地域のお祭りやイベントへの参加を企画するサロンもあり、地域の一員として活躍する場を提供しています。サロンで作った作品を展示する機会を設けたり、地域住民との交流会を開催するなど、地域との繋がりを大切にした活動が高齢者の社会参加を促進しています。このように、「ふれあい・いきいきサロン」は、高齢者の心身の健康を保つだけでなく、生きがいのある生活を送るための支えとなっています。

| 活動内容 | 目的・効果 |

|---|---|

| お茶会 |

|

| 料理教室 |

|

| レクリエーション(体操、ゲームなど) |

|

| 講座(地域の歴史や文化) |

|

| 趣味教室(手芸、絵画、書道、折り紙など) |

|

| 地域のお祭りやイベントへの参加 |

|

| 作品展示、地域住民との交流会 |

|

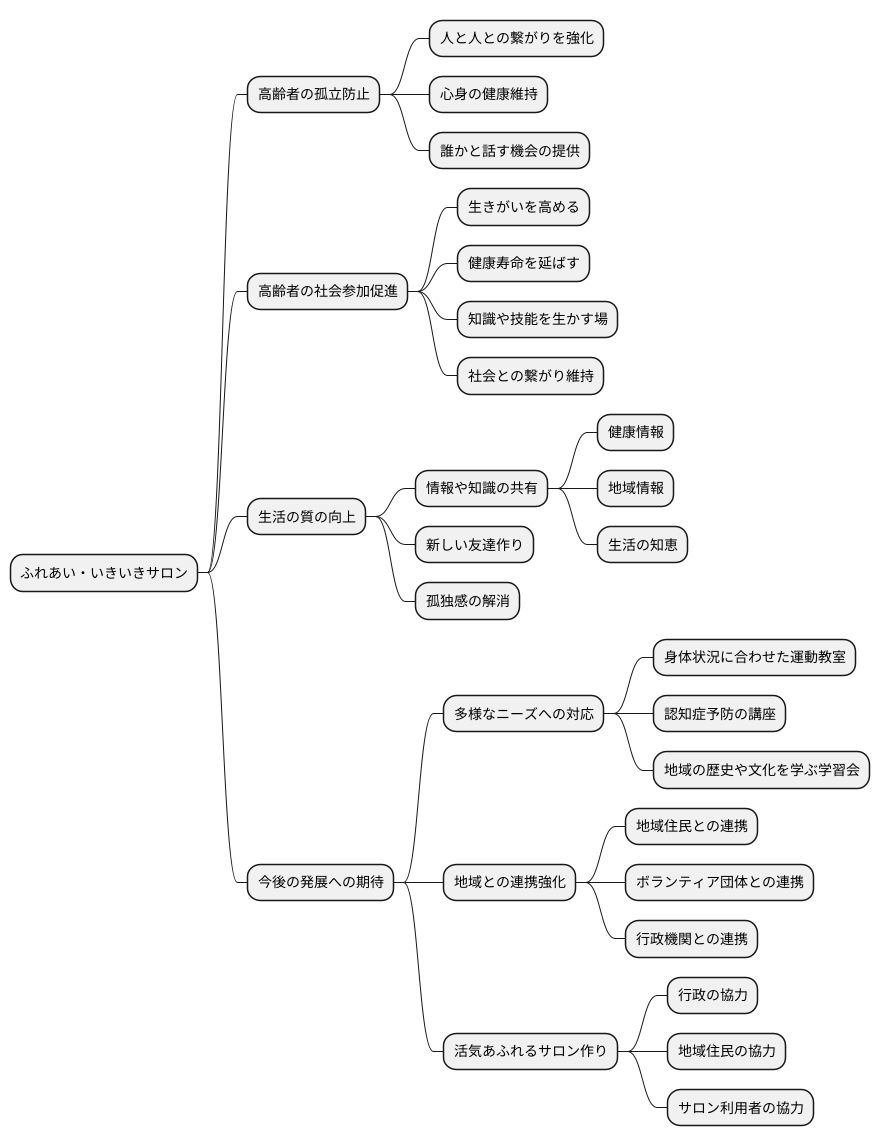

サロンの意義と今後の展望

「ふれあい・いきいきサロン」は、進む高齢化の中で、地域に住む人々の繋がりを強め、孤立を防ぐ大切な役割を担っています。人と人との温かい触れ合いは、心身の健康を保つ上で欠かせないものです。特に高齢者にとっては、日々の暮らしの中で誰かと話したり、一緒に何かをする機会を持つことが、心身の活力を維持する上で大きな意味を持ちます。サロンは、そのような機会を提供する場として、地域社会に必要不可欠な存在となっています。

高齢者が地域社会で活躍できる場を提供することは、生きがいを高め、健康寿命を延ばすことにも繋がります。サロンでは、趣味の活動や学習の機会、地域活動への参加など、様々な活動を通して、高齢者が持っている知識や技能を生かすことができます。これにより、高齢者は社会との繋がりを維持し、自分自身が必要とされていると感じることができます。このような社会参加は、高齢者の心身の健康を促進し、健康寿命の延伸に大きく貢献すると考えられています。

サロンでの交流を通して得られる情報や知識は、高齢者の生活の質の向上にも役立っています。例えば、健康に関する情報や地域の情報、生活の知恵などを共有することで、高齢者は安心して生活を送ることができます。また、サロンで新しい友達を作ることで、社会との繋がりを深め、孤独感を解消することができます。高齢化がますます進む中で、「ふれあい・いきいきサロン」の活動は更に重要性を増していくでしょう。

今後、様々なニーズに対応した活動内容の工夫や、地域の人々との連携強化など、更なる発展が期待されます。例えば、高齢者の身体状況に合わせた運動教室や、認知症予防の講座、地域の歴史や文化を学ぶ学習会など、多様なプログラムを提供することで、より多くの高齢者がサロンの活動に参加できるようになります。また、地域住民やボランティア団体、行政機関との連携を強化することで、より地域に根差したサロン運営が可能になります。誰もが安心して暮らせる地域社会を作るために、「ふれあい・いきいきサロン」は今後も大切な役割を果たしていくでしょう。行政、地域住民、そしてサロンの利用者、それぞれの協力によって、より活気あふれるサロン作りが進んでいくことを願っています。