患部挙上の適切な方法

介護を学びたい

先生、「挙上」って、患者さんの体を高くするっていう意味ですよね?具体的にどういう時にするの?

介護の研究家

そうだね、体を高くするという意味だよ。例えば、むくみがある時や、血の巡りを良くしたい時にするんだ。具体的には、足を高くしたり、頭を高くしたりするんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、どのくらい高くすればいいの? 高くしすぎると良くないって聞いたことがあるんだけど…

介護の研究家

良い質問だね。高くしすぎると、お尻に負担がかかったり、むくみがひどくなることもあるんだ。だから、足の場合は10cmくらい、高くしすぎないように注意が必要だよ。特に、座っている時は不安定にならないように気を付けないといけないね。

挙上とは。

『患部を心臓より高い位置に置くこと』を『挙上』といいます。頭を高くする『頭部挙上』は、仰向けに寝た状態で、上半身を枕やクッションなどで高くします。電動ベッドを使う場合は、頭を高く上げます。足を高くする『下肢挙上』は、クッションや布団などで10cmほど高くします。電動ベッドを使う場合は、足元を高く上げます。ただし、高くしすぎるとお尻がむくんだり、お尻に負担がかかるため、注意が必要です。椅子に座っている場合は、向かい合わせにもう一つ椅子を置き、その上に足を乗せます。この場合も、高くしすぎるとお尻に負担がかかり、姿勢が不安定になるので、注意が必要です。

挙上の目的

体を起こしたり、支えたりすることを目的とした挙上は、患部を心臓よりも高い位置に置くことで、血液の循環を良くし、腫れや炎症を鎮める効果があります。この方法は、怪我や手術後、あるいは長く続く症状がある場合など、様々な場面で用いられる大切な技術です。

心臓より高い位置に患部を置くことで、重力の影響を受けにくくなり、血液が心臓へと戻りやすくなります。これにより、患部に溜まった余分な水分や老廃物が運び去られ、腫れや炎症が軽減されます。また、新鮮な血液が患部に届きやすくなるため、組織の修復も促進されます。適切な挙上は、回復を早め、症状の悪化を防ぐ上で重要な役割を果たします。

挙上を行う際には、適切な高さ、時間、姿勢を理解することが大切です。高すぎると血流が滞り、低すぎると効果が期待できません。一般的には、患部を心臓より15~30センチメートル程度高くするのが良いとされています。また、長時間同じ姿勢を続けると、血行が悪くなったり、体の他の部分に負担がかかったりする可能性があります。そのため、定期的に姿勢を変えたり、軽い運動をしたりすることが推奨されます。

症状や状態に合わせて適切な方法で行うことが重要です。例えば、足を挙上する場合は、足の下にクッションなどを置き、膝を少し曲げた状態にすることが大切です。また、腕を挙上する場合は、腕全体を心臓より高い位置に保ち、肩や首に負担がかからないように注意する必要があります。

誤った方法で挙上を行うと、症状が悪化する可能性もあります。自己判断で行わず、医師や看護師、理学療法士などの専門家の指示に従うことが重要です。適切な挙上は、回復を早め、快適な生活を送るために役立ちます。疑問があれば、専門家に相談し、正しい知識と方法を身につけましょう。

| 挙上の目的と効果 | メカニズム | 実施方法のポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 患部を心臓より高くすることで、血液循環を良くし、腫れや炎症を鎮める。怪我や手術後、慢性症状など様々な場面で活用される。 | 心臓より高い位置に患部を置くことで、重力の影響が弱まり、血液が心臓に戻りやすくなる。患部の余分な水分や老廃物が除去され、腫れや炎症が軽減。新鮮な血液供給により組織修復も促進。 |

|

|

頭部の挙上方法

寝ている人の頭を持ち上げることを「頭部の挙上」と言います。この動作は、呼吸を楽にする、食事を助ける、体位を変えるなど、様々な目的で行われます。頭部の挙上には、いくつか方法があります。

まず、枕やクッションを使う方法です。仰向けに寝た人の肩から背中にかけて、枕やクッションを敷きます。この時、ただ高くすれば良いという訳ではありません。高すぎると首や肩に負担がかかり、かえって苦しくなることもあります。また、低すぎると効果が得られないため、その人に合った高さを見つけることが大切です。

次に、電動ベッドを使う方法です。電動ベッドには、頭の部分を持ち上げる機能がついているものがあります。この機能を使えば、簡単に頭の高さを調整できます。しかし、電動ベッドの場合も、高すぎると体に負担がかかるため、注意が必要です。

いずれの方法でも、挙上する角度は30度くらいまでが良いでしょう。それ以上になると、体に負担がかかりやすくなります。また、長時間同じ体勢でいることは避け、定期的に体位を変えるようにしましょう。

頭部の挙上を行う際には、その人の状態をよく観察することが大切です。呼吸が苦しそうだったり、痛みを訴えたりする場合は、すぐに中止し、専門の人に相談しましょう。適切な頭部の挙上は、健康管理や介護において重要な役割を果たします。しかし、誤った方法で行うと、体に悪影響を与える可能性もあります。そのため、正しい知識と技術を身につけることが大切です。もし、不安な場合は、医療従事者や介護福祉士などの専門家に相談することをお勧めします。

| 方法 | メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 枕やクッション | 手軽にできる | 高さが合わない場合、効果が得られない、または負担がかかる |

|

| 電動ベッド | 簡単に高さを調整できる | 高すぎると体に負担がかかる |

|

- 挙上角度は30度くらいまで

- 適切な頭部の挙上は、健康管理や介護において重要

- 誤った方法は悪影響を与える可能性がある

- 正しい知識と技術を身につける

- 不安な場合は専門家に相談

脚の挙上方法

脚を高くすることで、血液の循環を良くし、むくみやだるさを和らげることができます。しかし、正しい方法で行わないと、体に負担がかかり、逆効果になることもあります。ここでは、安全で効果的な脚の挙上方法について詳しく説明します。

まず、ベッドに横になっている場合は、クッションや布団などを使い、足元を10センチ程度高くしましょう。この高さは、心臓より少し高くすることで、血液が心臓へ戻りやすくなる最適な高さです。あまり高くしすぎると、お尻への負担が大きくなり、痛みやむくみが悪化する可能性があります。電動ベッドを使用している場合は、足元を上げる機能(ギャッジアップ)が便利です。この機能を使う場合も、上げすぎには注意し、10センチ程度を目安に調整しましょう。

椅子に座っている場合は、同じ高さの椅子を向かい合わせに置き、その上に脚を乗せましょう。この時、お尻と膝の高さが同じくらいになるようにするのがポイントです。膝が高すぎると、お尻に負担がかかり、姿勢が悪くなってしまいます。また、低すぎると、脚を高くする効果が薄れてしまいます。ちょうど良い高さを見つけることが大切です。

いずれの場合も、長時間同じ姿勢を続けないようにしましょう。30分程度したら、一度脚を下ろし、軽く動かしてから再度挙上するようにします。また、痛みやしびれを感じた場合は、すぐに脚を下ろし、安静にするか、医師に相談しましょう。

自分の体に合った高さや姿勢を見つけ、無理なく続けることが大切です。快適な姿勢を保ちながら脚を挙上し、むくみやだるさの軽減に役立てましょう。

| 状況 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| ベッドに横になっている場合 | クッションや布団などを使い、足元を10cm程度高くする。電動ベッドの場合はギャッジアップ機能を使う。 | 心臓より少し高くすることで、血液が心臓へ戻りやすくなる。上げすぎるとお尻への負担が大きくなるため、10cm程度を目安にする。 |

| 椅子に座っている場合 | 同じ高さの椅子を向かい合わせに置き、その上に脚を乗せる。 | お尻と膝の高さが同じくらいになるようにする。膝が高すぎるとお尻に負担がかかり、低すぎると効果が薄れる。 |

| 共通 | 長時間同じ姿勢を続けない。30分程度したら、一度脚を下ろし、軽く動かしてから再度挙上する。痛みやしびれを感じた場合は、すぐに脚を下ろし、安静にするか、医師に相談する。 | 自分の体に合った高さや姿勢を見つけ、無理なく続ける。 |

注意点

体を持ち上げる際には、持ち上げすぎると思わぬ弊害が生じることがあります。お尻がむくんでしまったり、圧迫されてしまうことがあるため、持ち上げる高さは慎重に見極める必要があります。

同じ姿勢を長時間続けることは、血の流れを悪くし、褥瘡(床ずれ)の原因となる可能性があります。褥瘡は皮膚が弱くなり、傷になってしまうことで、痛みを伴い、治るまでに時間がかかります。それを防ぐために、定期的に体の向きを変えたり、持ち上げる高さを調整したりするなどの工夫が重要です。たとえば、2時間ごとに体の向きを変えたり、枕やクッションを使って高さを調整したりすることで、圧迫を軽減し、血の流れを良くすることができます。

体を持ち上げることで一時的に楽になったように感じても、それは根本的な解決にはなりません。痛みが軽減したように見えても、原因が解消されていない限り、再び症状が現れる可能性があります。むしろ、自己判断で対処を続けると、症状を悪化させてしまう危険性もあるため注意が必要です。

症状が続く場合は、必ず医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。専門家の適切な診断と指示を受けることで、根本的な原因を特定し、適切な治療を受けることができます。自己判断でケアを続けるのではなく、医師の指示に従い、適切な方法でケアを行うことが、症状の改善、そして健康を保つために最も大切なことです。医師の指導の下、生活習慣の改善や運動療法、薬物療法などを組み合わせることで、より効果的に症状を改善し、健康な状態を維持することが期待できます。

| 問題点 | 対策 | 注意点 |

|---|---|---|

| 持ち上げすぎると、お尻がむくんだり、圧迫されたりする | 持ち上げる高さを慎重に見極める | |

| 同じ姿勢を続けると、血の流れが悪くなり褥瘡(床ずれ)の原因となる | 定期的に体の向きを変えたり、枕やクッションを使って高さを調整したりする | |

| 持ち上げても根本的な解決にはならず、症状が再発する可能性がある | 自己判断で対処を続けると症状を悪化させる危険性がある | |

| 症状が続く | 医療機関を受診し、医師の診察を受ける

|

適切な高さの調整

ものを持ち上げる際、適切な高さの調整は大変重要です。持ち上げるものの高さが適切でないと、体に負担がかかり、思わぬ怪我につながる可能性があります。特に、腰や膝などの関節、そして背中や腕の筋肉への負担は深刻です。高すぎる位置に持ち上げようとすると、腕や肩を必要以上に伸ばすことになり、筋肉や関節に大きな負担がかかります。また、不安定な姿勢になりやすく、バランスを崩して転倒する危険性も高まります。逆に、低すぎる位置にあるものを持ち上げる際には、腰を深く曲げなければならず、腰痛の原因となることがあります。さらに、膝にも負担がかかり、炎症を起こしたり、痛みを生じたりする可能性があります。

適切な高さは、人それぞれの体格や状態、そして持ち上げるものの重さや大きさによって異なります。そのため、持ち上げる前に、まず自分の体の状態と持ち上げるものの特徴をよく確認することが大切です。そして、持ち上げやすい高さに調整してから作業に取り掛かりましょう。持ち上げるものが重たい場合や、体格に合わない高さの場合には、無理をせず、誰かに手伝ってもらうか、道具を使うなどの工夫をしましょう。台車や持ち上げ用の補助具など、作業を楽にするための道具は様々なものがありますので、状況に応じて適切なものを選びましょう。

日頃から自分の体の状態に気を配り、異変を感じたらすぐに休息を取ることも大切です。また、作業中に痛みや違和感を感じた場合は、すぐに作業を中断し、無理をしないようにしましょう。痛みを我慢して作業を続けると、症状が悪化し、回復に時間がかかる場合があります。定期的に休憩を取り、体の状態を確認しながら作業を進めることで、怪我を予防し、健康を維持することができます。焦らず、自分の体に合った高さを見つけ、無理なく作業を進めることが、快適で安全な作業環境を作る上で最も大切なことです。

| 持ち上げる高さ | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|

| 高すぎる | 腕や肩を必要以上に伸ばすことになり、筋肉や関節に大きな負担がかかる。不安定な姿勢になりやすく、バランスを崩して転倒する危険性も高まる。 | 持ち上げる前に自分の体の状態と持ち上げるものの特徴をよく確認する。持ち上げやすい高さに調整する。重たい場合や体格に合わない高さの場合は、無理をせず、誰かに手伝ってもらうか、道具(台車や持ち上げ用の補助具など)を使う。 |

| 低すぎる | 腰を深く曲げなければならず、腰痛の原因となる。膝にも負担がかかり、炎症を起こしたり、痛みを生じたりする可能性がある。 |

- 適切な高さは、人それぞれの体格や状態、そして持ち上げるものの重さや大きさによって異なる。

- 日頃から自分の体の状態に気を配り、異変を感じたらすぐに休息を取る。

- 作業中に痛みや違和感を感じた場合は、すぐに作業を中断し、無理をしない。

- 定期的に休憩を取り、体の状態を確認しながら作業を進める。

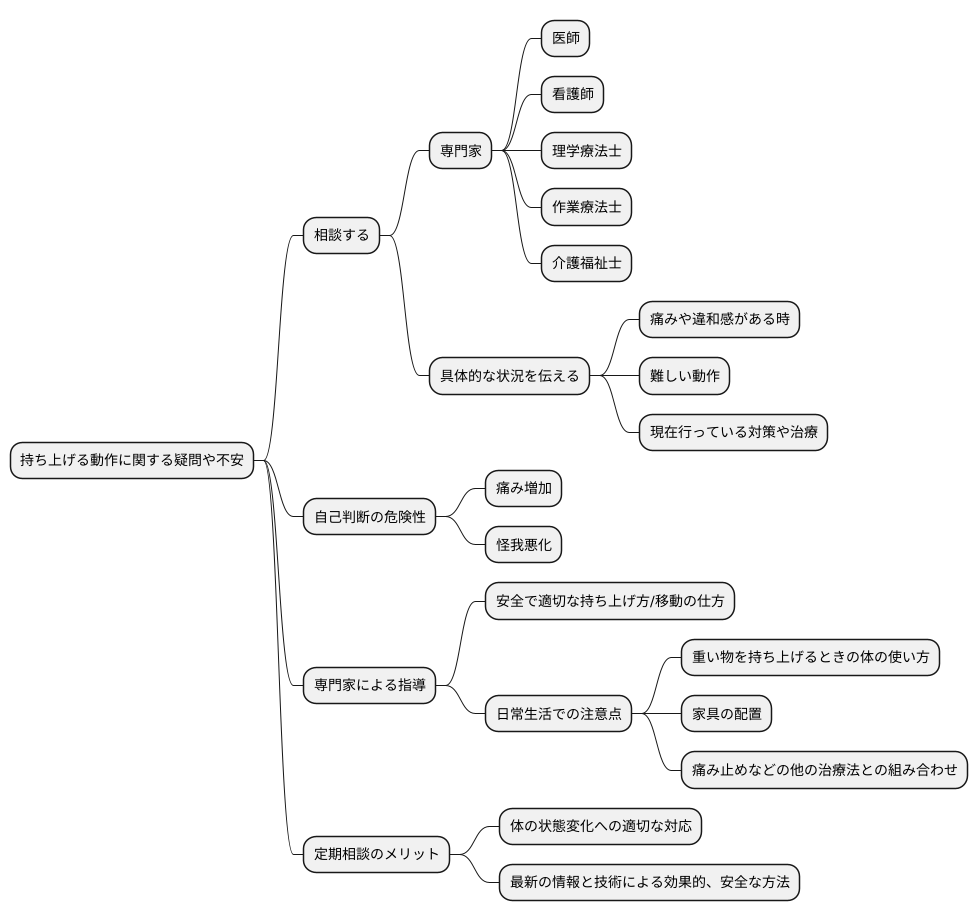

専門家への相談

持ち上げる動作に関する疑問や不安を感じている場合は、ためらわずに医師や看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士といった専門家に相談することが重要です。自分一人で判断して行うと、痛みを増したり、けがを悪化させる危険性があります。専門家は、一人ひとりの体の状態や生活の様子に合わせて、安全で適切な持ち上げ方や移動の仕方を教えてくれます。

専門家への相談では、適切な持ち上げ方だけでなく、日常生活での注意点についても指導を受けることができます。例えば、重い物を持ち上げるときに腰を痛めないようにする体の使い方や、家具の配置を変えることで負担を減らす方法など、具体的なアドバイスをもらえます。また、痛み止めなどの他の治療法と組み合わせることで、より効果的に症状を改善する方法についても相談できます。

さらに、専門家と定期的に相談することで、体の状態の変化に合わせて適切な対応をすることができます。体の状態は常に変化するものです。定期的に相談することで、変化に気づき、適切な助言や指導を受けることができます。健康に関する知識や情報は日々更新されています。最新の知識と技術を持つ専門家に相談することで、より効果的で安全な方法で健康状態の改善を目指せます。信頼できる専門家と協力しながら、安心して生活を送れるよう努めましょう。

相談する際には、どのような時に痛みや違和感があるのか、どのような動作が難しいのかなど、具体的な状況を伝えることが大切です。また、現在行っている対策や治療があれば、それも合わせて伝えることで、より適切なアドバイスを受けることができます。遠慮なく相談し、安心して生活できるよう支援してもらいましょう。