自宅で安心!療養管理指導のススメ

介護を学びたい

先生、『居宅療養管理指導』って、病院に行けない人が家で受ける介護サービスですよね?でもそれって、『介護』じゃなくて『介助』に近いように感じるんですが、違いがよく分かりません。

介護の研究家

いい質問ですね。確かに、医療行為に近いから『介助』と思えるかもしれません。『介護』と『介助』の大きな違いは、対象とする範囲です。『介助』は、食事や入浴、移動など、日常生活の特定の動作を補助することを指します。一方、『介護』は、日常生活全般を支える包括的な支援です。

介護を学びたい

なるほど。でも、居宅療養管理指導って、健康管理とか医療的な指導ですよね?生活全般の支援ではないような…

介護の研究家

そうですね。居宅療養管理指導は医療的側面が強いですが、その目的は、利用者が自宅で安心して生活を続けられるようにすることです。つまり、健康管理や医療的な指導を通して、日常生活全般を支えていると言えるので、『介護』に含まれるのです。

居宅療養管理指導とは。

お家で療養している方の健康管理や医療に関する手助けについて説明します。これは「居宅療養管理指導」と呼ばれるもので、病院に行くのが難しいけれど介護の認定を受けている方が対象です。お医者さん、看護師さん、薬剤師さん、歯の衛生士さんといった専門家が、ご自宅を訪ねて、健康管理や医療について必要なアドバイスや指導を行います。

療養管理指導とは

療養管理指導は、病院に通うのが難しい方々が、住み慣れた家で安心して療養生活を送れるように支える在宅介護サービスの一つです。要介護認定を受けた方を対象としています。

療養管理指導では、医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士といった専門家がご自宅を訪問し、利用者の方々の健康状態を管理します。それぞれの専門家が持つ知識や技術を活かし、医療面で必要な助言や指導を行います。医師は病状の確認や治療方針の説明、看護師は健康状態の観察や日常生活のアドバイス、薬剤師は薬の飲み方や副作用の説明、歯科衛生士は口の中の健康管理の指導を行います。このように、多様な専門家が連携することで、多角的な視点から健康管理をサポートします。

療養管理指導では、病状の観察や服薬管理、適切な食事、口腔ケア、リハビリテーションなど、幅広いサービスを提供します。例えば、体温や血圧、脈拍などを定期的に測り、病状の変化を早期に発見できるようにします。また、薬の飲み忘れを防ぐための工夫や、副作用への対処法なども指導します。栄養バランスの取れた食事内容の提案や、口の中を清潔に保つための方法、身体機能の維持・向上のためのリハビリテーションなども行います。

療養管理指導は、利用者の方々だけでなく、ご家族への支援も行います。介護方法の指導や相談に応じたり、介護負担の軽減を図るためのアドバイスなども提供します。ご家族が安心して介護を続けられるよう、様々な面からサポートすることで、利用者の方々が住み慣れた家で、安心して療養生活を続けられるように支援します。

このように、療養管理指導は、医療と介護の両面から利用者の方々を支える、在宅介護には欠かせない重要なサービスです。

| サービス名 | 対象者 | 提供者 | サービス内容 | 目的 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 療養管理指導 | 要介護認定を受けた方 | 医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士 |

|

|

家族への支援(介護方法の指導、相談対応など)も含む |

対象となる方

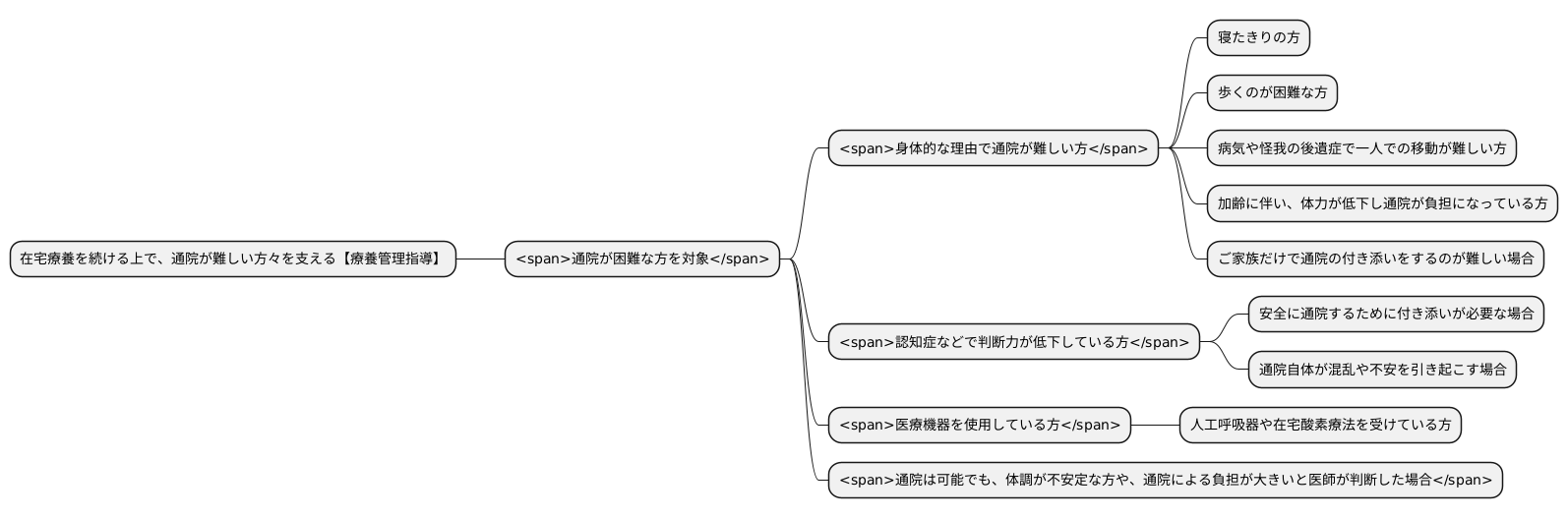

在宅療養を続ける上で、通院が難しい方々を支えるために、療養管理指導という仕組みがあります。このサービスは、介護が必要と認定された方で、かつ通院が困難な方を対象としています。

身体的な理由で通院が難しい方としては、寝たきりの方や、歩くのが困難な方が挙げられます。また、病気や怪我の後遺症で一人での移動が難しい方も対象となります。加齢に伴い、体力が低下し通院が負担になっている方も含まれます。ご家族だけで通院の付き添いをするのが難しい場合なども、このサービスの利用を検討できます。

認知症などで判断力が低下しているために、一人での通院が難しい方も対象となります。安全に通院するために付き添いが必要な場合や、通院自体が混乱や不安を引き起こす場合などは、在宅での療養管理指導が有効です。

医療機器を使用している方も対象です。例えば、人工呼吸器や在宅酸素療法を受けている方などは、機器の管理や状態の観察も重要になります。このような方々に対しては、自宅で安心して療養を続けられるよう、専門家による適切な指導と管理を行います。

必ずしも通院が全くできない方だけが対象となるわけではありません。通院は可能でも、体調が不安定な方や、通院による負担が大きいと医師が判断した場合も、療養管理指導の対象となることがあります。それぞれの状況を丁寧に見て、必要なサービスを提供することで、利用者の方々が安心して在宅療養を続けられるよう支援しています。

サービス内容

ご自宅で療養される方々が、安心して毎日を過ごせるよう、お一人おひとりの状態やご希望に合わせたサービスを提供しています。どのようなお手伝いが必要か、ご本人やご家族とじっくり話し合い、ケアプラン(お手伝い計画)を作成します。この計画に基づき、医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士など、それぞれの専門家が連携して、健康管理をサポートします。

医師は、健康状態の確認、医療に関する助言、薬の処方などを行います。定期的な訪問診療や、必要に応じて往診も行い、病状の変化に適切に対応します。

看護師は、血圧や体温の測定、点滴や注射、床ずれの予防や手当て、医療機器の管理などを行います。日々の健康管理を支え、異変があればすぐに医師に連絡し、適切な処置を行います。

薬剤師は、薬の飲み合わせや副作用の確認、薬の飲み方に関する指導、薬の管理などを行います。複数の薬を服用している場合も、安全に服用できるよう丁寧に説明し、管理を支援します。

歯科衛生士は、口の中の健康管理の指導、口の中の清掃、入れ歯の調整などを行います。口の健康は、全身の健康にもつながるため、口腔ケアの指導や口腔内の清掃を丁寧に行い、健康維持を支援します。

これらの専門家による連携を通して、ご自宅での療養を支えます。また、ご家族への介護に関する指導や相談にも対応し、きめ細やかな支援を提供することで、安心して療養生活を送っていただけるよう努めています。

| 専門家 | サービス内容 |

|---|---|

| 医師 | 健康状態の確認、医療に関する助言、薬の処方、定期的な訪問診療、必要に応じた往診、病状の変化への適切な対応 |

| 看護師 | 血圧や体温の測定、点滴や注射、床ずれの予防や手当て、医療機器の管理、日々の健康管理、異変時の医師への連絡と適切な処置 |

| 薬剤師 | 薬の飲み合わせや副作用の確認、薬の飲み方に関する指導、薬の管理、複数の薬を服用している場合の安全な服用指導と管理支援 |

| 歯科衛生士 | 口の中の健康管理の指導、口の中の清掃、入れ歯の調整、口腔ケアの指導、口腔内の清掃、健康維持支援 |

利用のメリット

住み慣れた我が家で安心して療養生活を送れることが、療養管理指導を利用する一番の利点です。病院へ通う負担が減ることで、身体への負担だけでなく、心への負担も軽くすることができます。そのため、治療に専念できる環境が整います。

専門家が定期的に自宅を訪問し、健康状態をチェックすることで、病気の悪化を早期に見つけることができます。そして、変化が見られた場合は、すぐに適切な対応が取られるため、安心して療養生活を送ることができます。具合が悪くなった時、すぐに相談できる相手がいるという安心感は、療養生活における精神的な支えにもなります。

療養管理指導には、家族への介護指導や相談も含まれています。介護方法の指導を受けることで、家族は正しい知識と技術を身につけることができ、介護による身体的、精神的な負担を軽減することができます。また、専門家にいつでも相談できる環境があることで、介護に関する不安や悩みを解消し、心にゆとりを持つことができます。介護に携わる家族の負担を減らすことは、利用者ご本人の療養生活の質の向上にもつながります。

療養管理指導は、利用者ご本人にとってだけでなく、支える家族にとっても、自宅で療養生活を送る上で大きな助けとなるサービスです。自宅での療養を希望される方は、ぜひこのサービスの利用を検討してみてください。専門家のサポートを受けながら、安心して療養生活を送るための、心強い味方となってくれるはずです。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 利用者 |

|

| 家族 |

|

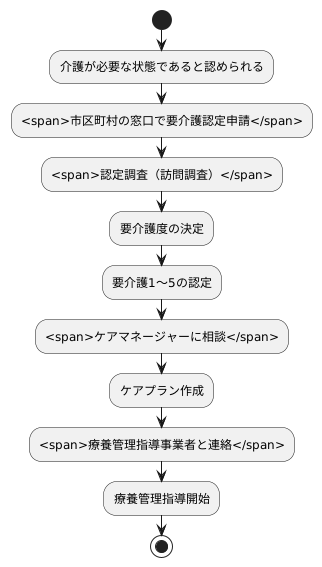

利用方法

療養管理指導を受けるには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず、介護が必要な状態であると認められる必要があります。そのために、お住まいの市区町村の窓口へ行き、要介護認定の申請を行います。申請後、ご自宅などに調査員が訪問し、心身の状態や日常生活における自立の度合いなどについて聞き取りや観察を行います。これを認定調査といいます。この調査結果をもとに、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の専門家による二次判定を経て、要介護度が決定されます。

要介護度が決定し、要介護1から要介護5のいずれかの認定を受けた方は、療養管理指導をはじめとした様々な介護サービスを利用できるようになります。次に、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員に相談し、ケアプランを作成してもらう必要があります。ケアプランとは、利用者の心身の状態や希望に沿って、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかなどを定めた計画書です。療養管理指導を受ける場合は、ケアプランの中に、その内容や頻度、具体的な目標などが記載されます。たとえば、適切な食事のとり方や服薬管理の方法などの指導を受けることができます。

ケアプランが完成したら、ケアマネージャーが、訪問看護ステーションなどの療養管理指導を提供する事業者と連絡を取り、サービスの開始となります。利用するサービスの内容や提供事業者は、利用者や家族の希望を考慮して決定されますので、ケアマネージャーとよく相談することが大切です。

療養管理指導の利用料金は、要介護度と利用したサービスの内容によって異なります。費用の支払いが困難な場合は、市区町村の窓口に相談することで、費用の軽減や助成制度についての案内を受けることができます。費用の心配がある方も、まずは気軽に相談してみましょう。