住まいをもっと快適に:住宅改修のススメ

介護を学びたい

先生、「居宅生活動作補助用具」って、結局どういうものですか?よく分かりません。

介護の研究家

簡単に言うと、家の中で生活する時に、体の不自由な人が楽に生活できるようにするための道具のことだよ。例えば、手すりをつけたり、段差をなくしたりといった工事も含まれるね。

介護を学びたい

なるほど。でも、介護保険で住宅を改修するのと何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。介護保険の住宅改修は、主に介護が必要な高齢者のためのものだけど、「居宅生活動作補助用具」は、障害のある人が対象で、住宅改修費の支給制度も異なるんだ。どちらも暮らしを楽にするためのものだけど、対象となる人と制度が違うと考えておくと良いよ。

居宅生活動作補助用具とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、『居宅生活動作補助用具』について説明します。これは、家で暮らしている障がいのある方が、よりスムーズに生活を送れるようにするための道具です。家の改修にも費用がかかる場合がありますが、その費用は、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)から出すことができます。

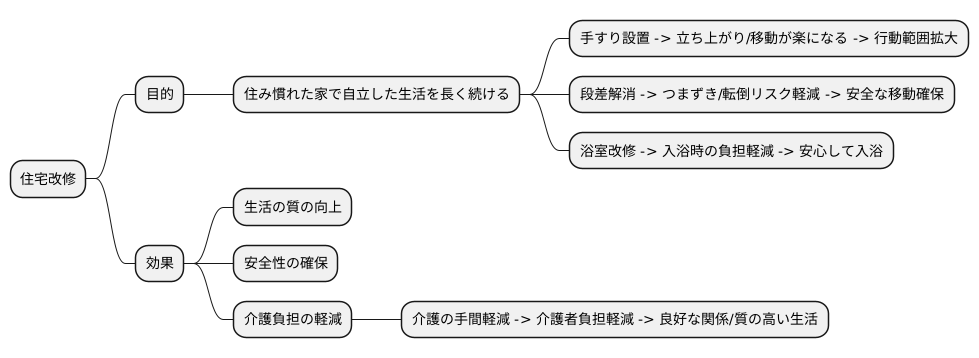

住宅改修の目的

住み慣れた我が家で、歳を重ねても、あるいは体が不自由になっても、安心して快適に暮らしたい。これは誰もが願うことでしょう。そんな願いを実現するために、「住宅改修」は大きな力となります。

住宅改修とは、加齢や障がいによって日常生活に不便が生じた場合、その不便さを解消し、より暮らしやすい住まいへと改善することです。具体的には、手すりの設置や段差の解消、浴室の改修、便器の交換、床材の変更など、様々な工夫を施すことができます。

住宅改修の最大の目的は、住み慣れた家で、自立した生活を長く続けられるようにすることです。手すりを取り付けることで、立ち上がりや移動が楽になり、自分の力で行動できる範囲が広がります。段差をなくすことで、つまずきや転倒のリスクを減らし、安全な移動を確保できます。浴室を改修することで、入浴時の負担を軽減し、一人で安心して入浴を楽しめるようになります。

また、住宅改修は、介護をする家族の負担を軽くすることにも繋がります。例えば、介護が必要な家族を抱えている場合、移動の介助や入浴の介助など、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。住宅改修によって、介護の手間を省くことができ、介護者の負担軽減に繋がります。結果として、介護者と要介護者の良好な関係を築き、より質の高い生活を送ることに繋がります。

住宅改修は、単に住まいの不便さを解消するだけでなく、生活の質の向上、安全性の確保、そして介護負担の軽減といった、様々な効果をもたらす重要な取り組みと言えるでしょう。

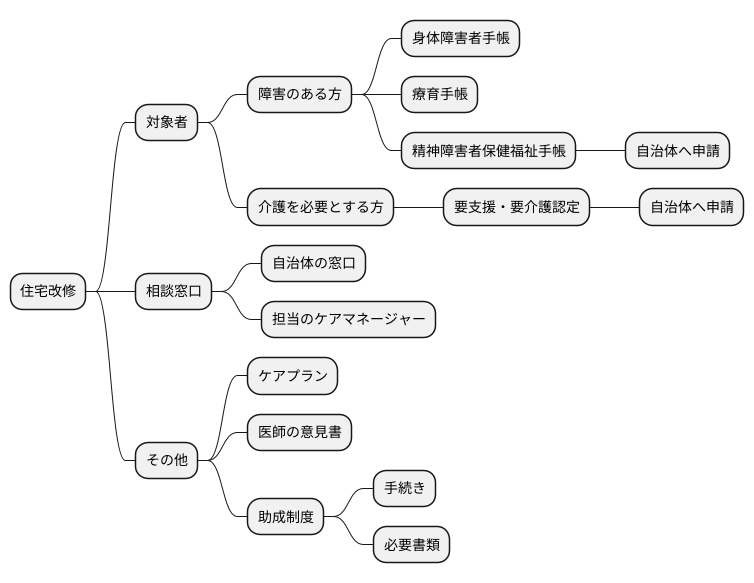

対象となる方

お住まいの家をより暮らしやすく整えるための住宅改修は、在宅で生活を送る上で不自由を感じている方を対象としています。具体的には、障がいのある方と介護を必要とする方が該当します。

まず、障がいのある方については、身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が対象となります。これらの手帳は、それぞれの障がいの種類や程度に応じて交付されるもので、自治体への申請が必要です。手帳の交付を受けている方は、住宅改修の対象となる可能性がありますので、ご検討ください。

次に、介護を必要とする方については、要支援または要介護の認定を受けている方が対象となります。加齢に伴う身体機能の低下や、病気などによって日常生活に支障が出ている場合、要介護認定の申請を行うことができます。申請先はお住まいの自治体です。認定の結果、要支援1・2、要介護1から5までのいずれかの段階に認定されると、住宅改修の対象となります。

住宅改修を行う際には、自治体の窓口や担当のケアマネージャーに相談することが大切です。改修の内容によっては、ケアマネージャーによるケアプランの作成や、医師の意見書が必要となる場合があります。また、住宅改修には一定の助成制度が設けられている場合もありますので、事前に相談することで、手続きの方法や必要な書類について詳しく知ることができます。快適な住環境を実現するために、まずは相談から始めてみましょう。

改修の種類

住まいの改修には、暮らしをより安全で快適にするための様々な工夫があります。大きく分けて、手すりをつける、段差をなくす、床の素材を変える、扉を取り替える、トイレやお風呂場を改修するといった種類があります。

まず、手すりの設置についてです。廊下や階段、トイレ、お風呂場など、移動する際に掴まる場所があると安心です。手すりがあれば、体のバランスを保ちやすくなり、転倒を防いだり、移動の支えになります。

次に、段差の解消です。玄関や部屋の段差につまずいて転んでしまう危険性は少なくありません。段差をスロープ状にする、あるいは床の高さを揃えることで、つまずきによる転倒の危険性を減らすことができます。

床の素材も重要です。滑りやすい床は転倒の原因となります。滑りにくい素材の床材を選ぶことで、転倒防止に繋がります。例えば、表面に凹凸のある素材や、クッション性のある素材などを選ぶと良いでしょう。

扉の改修も効果的です。開閉に力が必要な開き戸を引き戸に替えることで、開け閉めが楽になります。また、扉の幅を広げることで、車椅子での移動もスムーズになります。

トイレやお風呂場の改修も、安全な暮らしに欠かせません。トイレには手すりを設置したり、和式便器を洋式便器に交換するなどの工夫があります。お風呂場には、手すりや滑り止めマットを設置することで、安心して入浴できます。

これらの改修は、住む人の体の状態や生活に合わせて、適切なものを選ぶことが大切です。専門家と相談しながら、より安全で快適な住まいを実現しましょう。

| 改修の種類 | 具体的な工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 手すりの設置 | 廊下、階段、トイレ、お風呂場など移動する場所に設置 | 体のバランスを保ちやすくし、転倒を防止、移動の支えとなる |

| 段差の解消 | 段差をスロープ状にする、床の高さを揃える | つまずきによる転倒の危険性を減らす |

| 床の素材変更 | 滑りにくい素材の床材を選ぶ | 転倒防止 |

| 扉の改修 | 開き戸を引き戸に替える、扉の幅を広げる | 開け閉めが楽になる、車椅子での移動がスムーズになる |

| トイレの改修 | 手すりを設置する、和式便器を洋式便器に交換する | 安全なトイレの使用を可能にする |

| お風呂場の改修 | 手すり、滑り止めマットを設置する | 安心して入浴できる |

費用について

住まいの改修にはお金がかかりますが、介護保険を使うことで、費用の一部を補助してもらえることがあります。この制度は、要介護認定を受けている方や要支援認定を受けている方が、自宅でより安全に、そして快適に暮らせるよう支援するためのものです。

介護保険で補助を受けられる改修工事には、上限金額が決められています。具体的には、要介護の方、要支援の方を対象に、住宅改修費として20万円を上限として、費用の9割もしくは7割が支給されます。

費用の9割が支給されるのは、住民税が非課税世帯の方です。住民税を支払っている世帯の方は7割の支給となります。費用の1割、あるいは3割は自己負担となりますので、ご注意ください。また、所得に応じて自己負担額が変わることもあります。

介護保険で補助を受けられる工事の種類も決まっています。例えば、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への変更、洋式便器への交換などです。浴槽の取り換えや、部屋の増築など、日常生活に直接関係のない工事は補助の対象外となりますので、事前にしっかりと確認することが大切です。

お住まいの市区町村によっては、介護保険とは別に、独自の補助制度を設けているところもあります。より詳しい情報や、住宅改修に関する相談は、お住まいの市区町村の窓口、もしくは地域包括支援センターにご連絡ください。専門の相談員が、丁寧に説明し、お手続きをサポートしてくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 要介護認定者、要支援認定者 |

| 目的 | 自宅で安全かつ快適に暮らすための住宅改修費用の一部補助 |

| 上限額 | 20万円 |

| 支給額 | 費用の9割(住民税非課税世帯) 費用の7割(住民税課税世帯) |

| 自己負担額 | 費用の1割(住民税非課税世帯) 費用の3割(住民税課税世帯) ※所得に応じて変動あり |

| 対象工事 | 手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への変更、洋式便器への交換など ※日常生活に直接関係のない工事は対象外(例:浴槽の取り換え、部屋の増築など) |

| 相談窓口 | 市区町村の窓口、地域包括支援センター |

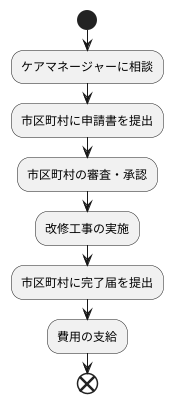

申請の手続き

住まいの改修を行うには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず初めに、地域包括支援センターなどに所属するケアマネージャー(介護支援専門員)に相談することが大切です。ケアマネージャーは、心身の状況や生活環境を踏まえ、住まいの改修が必要かどうかを一緒に考えてくれます。そして、どのような改修が必要か、手すりの設置や段差解消など、具体的な内容を検討します。

ケアマネージャーとの相談が終わったら、次は市区町村の窓口に申請書を提出します。申請書には、どのような改修をするのか、その費用はどのくらいかかるのかなど、必要事項を記入する必要があります。費用の見積もりは、施工業者に見積書を作成してもらうことで入手できます。また、改修の内容によっては、医師の意見書や理由書など、追加の書類が必要となる場合もあります。提出書類は各自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

申請書を提出後、市区町村の審査を経て、承認が得られます。承認を受けたら、いよいよ改修工事を始めることができます。工事は、事前に見積もりをもらった施工業者に依頼します。工事期間中は、近隣住民への配慮も忘れずに行いましょう。

工事がすべて完了したら、市区町村に完了届を提出します。完了届には、工事の完了日や実際にかかった費用などを記入します。完了届が受理されると、費用の支給(償還払い)の手続きが始まり、後日指定の口座に費用が振り込まれます。費用の支給額には上限があり、また、自治体によって支給方法が異なる場合もあるので、事前に確認が必要です。

これらの手続きは、ケアマネージャーに相談することでサポートを受けられる場合もあります。申請書類の作成や提出、市区町村との連絡など、さまざまな場面で支援を受けることができますので、一人で悩まず、気軽にケアマネージャーに相談してみましょう。

業者選びのポイント

住まいの手直しを頼む業者を選ぶのは、とても大切なことです。後々後悔しないためにも、いくつかの点に注意してじっくり選びましょう。まず大切なのは、その業者がどれだけの経験と実績を持っているかです。多くの手直し工事を手がけてきた業者であれば、様々な家の状況や問題にうまく対応できる知恵や技術を持っているはずです。経験豊富な業者なら、安心して工事を任せられます。

次に、その業者が信頼できるかどうかも確認しましょう。信頼できる業者は、見積もりの内容をはっきりと示し、後から余計なお金がかかる心配がありません。何社かの業者から見積もりをもらって、金額や工事の内容を比べることで、自分に一番合った業者を見つけることができます。それぞれの業者の得意な工事や、得意とする家の種類なども考慮に入れると良いでしょう。

費用面では、初期費用だけでなく、工事後のアフターサービスの内容や費用も確認することが大切です。工事後に不具合が生じた場合、きちんと対応してくれる業者を選ぶことが安心につながります。また、介護保険についてよく知っている業者であれば、手続きの相談に乗ってくれたり、申請の補助をしてくれることもあります。介護保険を利用して工事をする場合は、こうした点も業者選びのポイントになります。

もし、どの業者を選べば良いか迷ってしまった場合は、普段からお世話になっている介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してみましょう。ケアマネジャーは、様々な業者と関わっているため、信頼できる業者を紹介してもらえるかもしれません。業者選びは、住まいの手直しの成功に大きく関わってきます。焦らず、しっかりと情報収集を行い、納得のいく業者を選びましょう。

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| 経験と実績 | 多くの手直し工事の実績は、様々な状況への対応力に繋がる。 |

| 信頼性 | 明確な見積もり提示で、後々の追加費用発生を防ぐ。複数業者からの見積もり比較も有効。得意工事や得意とする住宅種類も考慮。 |

| 費用面 | 初期費用だけでなく、アフターサービスの内容と費用も確認。工事後の不具合対応も重要。 |

| 介護保険の知識 | 介護保険適用工事の場合、手続き相談や申請補助があると便利。 |

| 相談 | 業者選びに迷う場合は、ケアマネジャーに相談。信頼できる業者を紹介してもらえる可能性あり。 |