見守り:ケアの質を高めるモニタリング

介護を学びたい

先生、「モニタリング」って、よく聞く言葉なんですけど、実際どういう意味なのか、はっきりとは理解できていないんです。教えてもらえますか?

介護の研究家

なるほど。では、例えば、お年寄りの方が、杖を使って歩けるように、週に2回、専門の先生に家まで来てもらって、歩く練習をしているとしましょう。モニタリングとは、その練習が、お年寄りの方の状態に合っているか、杖を使って歩けるようになるために役立っているか、他に必要なことはないかなどを、見守ることだよ。

介護を学びたい

つまり、計画通りに進んでいるかを確認するだけじゃなくて、本当にその人に合っているかを見極めるってことですね?

介護の研究家

その通り!計画通りでも、もし現状に合っていなければ、計画を変更する必要があるよね。だから、モニタリングでは、常に状況を把握し、必要に応じて対応を変えることが大切なんだよ。

モニタリングとは。

「お世話をさせていただきます」ことと「お手伝いをさせていただきます」ことの違いに関する言葉である『見守り』(お世話の計画の一部として、計画に照らし合わせて今の状態を把握し、今提供しているサービスで足りているか、または必要のないサービスを提供していないかなどを観察し、把握すること)について

見守りの重要性

お年寄りや体の不自由な方々にとって、暮らしの支えとなる介護は、一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応が欠かせません。そのためには、あらかじめ作成された支援計画、つまりケアプランに沿って、必要なサービスを提供することが大切です。しかし、人の状態は常に変化するものです。昨日までできていたことが今日できなくなる、あるいはその逆もあるでしょう。そのため、ケアプランは作って終わりではなく、定期的に見直す必要があります。

そこで重要になるのが「見守り」です。見守りとは、常に利用者の様子を注意深く観察し、変化がないか、困っていることはないかを確認することです。顔色や表情、言葉遣い、食欲、睡眠など、様々なことに気を配り、少しでも気になる点があれば、記録に残します。そして、記録した情報は、ケアプランを見直す際の大切な資料となります。例えば、食事の際にむせることが多くなったという記録があれば、食事形態の変更を検討する必要があるかもしれません。また、夜中に何度もトイレに行く回数が増えたという記録があれば、夜間の見守り体制を強化する必要があるかもしれません。

見守りは、ただ見ているだけではなく、利用者の気持ちに寄り添うことも大切です。「今日は少し元気がないですね」と声をかける、一緒に散歩に出かけるなど、コミュニケーションを通して信頼関係を築くことで、利用者はより安心して生活を送ることができます。また、見守りは、問題の早期発見にも繋がります。例えば、いつもと違う様子に気づき、早めに医療機関を受診することで、重症化を防ぐことができるかもしれません。このように、見守りは、利用者の生活の質を高め、安全を守る上で欠かせないものと言えるでしょう。日々の丁寧な見守りを積み重ねることで、利用者はより穏やかで、充実した日々を送ることができるのです。

見守りの実際

見守りとは、利用者の心身の状態や生活の様子を注意深く観察し、必要な支援を行うための大切な取り組みです。利用者の安全を守り、自立した生活を支えるためには、関係者間の協力が欠かせません。

まず、ケアマネジャーは中心となって、利用者やその家族と面談を行い、生活状況や困りごとなどを丁寧に聞き取ります。家族からの日々の様子や変化についても詳しく情報収集を行います。介護職員は、食事や入浴、排泄などの日常生活の援助を通して、利用者の身体の状態や気分の変化に気を配りながら見守ります。些細な変化も見逃さないように、表情や食欲、睡眠の状態などを注意深く観察し、記録に残すことが重要です。

サービス提供記録は、利用者の状態を把握するための貴重な情報源となります。ケアマネジャーや介護職員は、記録を共有し、変化の兆候を早期に発見できるように努めます。例えば、食事量の減少や転倒回数の増加など、普段とは異なる様子が見られた場合には、その原因を探り、適切な対応策を検討します。

定期的な見守りに関する話し合いも重要です。ケアマネジャー、介護職員、看護師、医師、理学療法士など、関係者が集まり、それぞれの立場から情報を共有し、利用者の状態を多角的に把握します。話し合いでは、観察結果や記録に基づき、利用者にとって最適な支援計画を立て、必要に応じて修正を行います。例えば、利用者の身体機能が低下している場合には、理学療法士によるリハビリテーションを追加したり、転倒リスクが高い場合には、住環境の整備を検討したりするなど、具体的な対策を話し合います。

このように、関係者が連携して情報を共有し、利用者一人ひとりに合わせた丁寧な見守りを行うことで、利用者の安全を守り、より良い生活を支えることができます。そして、早期に変化を発見し、適切な対応をすることで、重篤な状態になることを防ぐことにも繋がります。

見守りとケアプラン見直し

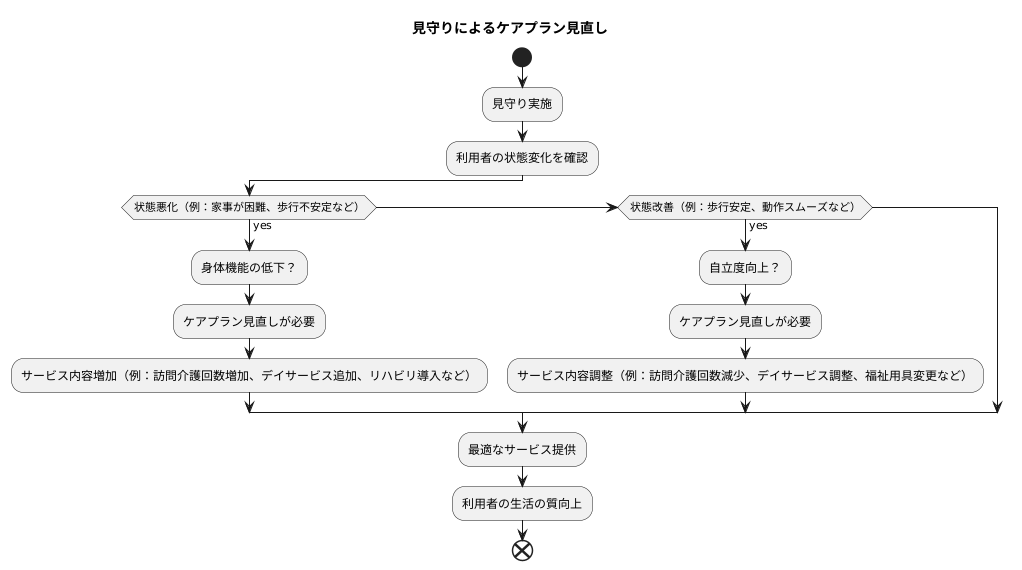

高齢者の暮らしを支える上で、見守りを通して得られた情報は、ケアプランを見直す上で非常に大切です。定期的な見守りを通して、利用者の方の体調や生活状況の変化を把握することで、現在のケアプランが本当にその方のニーズに合っているのかを判断することができます。

例えば、見守りの際に、以前は出来ていた家事が難しくなっていたり、歩行が不安定になっていたりする様子が見られたとします。このような場合は、身体機能の低下が考えられます。現状のサービスでは、利用者の方の安全や生活の質を維持することが難しくなっている可能性があるため、ケアプランの見直しが必要です。具体的には、訪問介護の回数を増やしたり、デイサービスの利用を追加したり、あるいは、より専門的なリハビリテーションサービスの導入を検討する必要があるかもしれません。

一方、見守りを通して、利用者の方の状態が改善している場合もあります。例えば、リハビリテーションの成果が出て、歩行が安定したり、入浴や着替えなどの動作がスムーズになったりする様子が見られたとします。このような場合は、自立度が向上していると考えられるため、ケアプランの内容を調整する必要があります。過剰なサービス提供は、利用者の方の自立を阻害する可能性があります。現状に合わせたサービス内容に見直すことで、利用者の方が自分の力で出来ることを増やし、より生き生きとした生活を送れるように支援することができます。具体的には、訪問介護の回数を減らしたり、デイサービスの利用を調整したり、福祉用具の変更を検討したりする必要があるかもしれません。

このように、見守りは、ケアプランを柔軟に見直し、常に最適なサービスを提供するために欠かせないものです。利用者の方の状態変化を早期に捉え、適切なケアプランの見直しを行うことで、その方にとってより効果的で、そして、その人らしい生活を継続できるよう支援していくことが重要です。

多職種連携の重要性

利用者の状態を的確に捉え、より良いサービスを提供するためには、様々な職種の専門家が連携して取り組むことが大変重要です。これを多職種連携と言い、医療や介護の現場で欠かせないものとなっています。

多職種連携の中には、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、介護職員、ケアマネジャーなど、様々な専門家が関わってきます。それぞれの専門家は、それぞれの立場から得られた知見や情報を共有し、利用者にとって最適なケアプランを作成し、実行していきます。

例えば、医師は病気の診断や治療方針を決定する役割を担い、看護師は健康状態の観察や管理、療養上の世話を行います。理学療法士は身体機能の回復や維持を目的とした訓練を行い、作業療法士は日常生活動作の改善を支援します。介護職員は食事、入浴、排泄などの日常生活の介助を行い、ケアマネジャーは利用者や家族の相談に乗り、必要なサービスを調整します。

これらの専門家がそれぞれの専門性を活かし、連携することで、利用者の状態を多角的に把握することができます。例えば、医師は医学的な視点から病状を説明し、看護師は日々の健康状態の変化を報告します。介護職員は日常生活の様子や変化に気づき、それらの情報を共有することで、より正確で詳細な利用者の状態像を描き出すことができます。これは、適切なケアプランの作成に繋がり、利用者の生活の質の向上に大きく貢献します。

多職種連携は、単なる情報共有だけではなく、それぞれの専門家が互いに尊重し合い、協力し合うことで成り立ちます。互いの専門性を理解し、意見交換を通じて、より良いケアを目指していくことが重要です。そうすることで、利用者一人ひとりに最適な、質の高いサービス提供へと繋がります。

| 職種 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 病気の診断や治療方針の決定 |

| 看護師 | 健康状態の観察や管理、療養上の世話 |

| 理学療法士 | 身体機能の回復や維持を目的とした訓練 |

| 作業療法士 | 日常生活動作の改善を支援 |

| 介護職員 | 食事、入浴、排泄などの日常生活の介助 |

| ケアマネジャー | 利用者や家族の相談、必要なサービス調整 |

利用者主体の見守り

見守りは、利用者の方々が自分らしく生活を送るために行うもので、決して監視のためではありません。利用者の方それぞれが望む暮らしを実現するためのお手伝いをすることが大切です。そのために、常に見守るのではなく、利用者の方の意思を尊重し、主体性を損なわないように配慮する必要があります。

利用者の方とたくさんお話し、どのような暮らしを望んでいるのか、何に困っているのかを丁寧に聞き取ることが重要です。何を大切にしているのか、どのような価値観を持っているのかを理解することで、より適切な支援ができます。例えば、ご家族と過ごす時間を大切にしている方であれば、ご家族との交流を促すような支援を検討します。また、一人で静かに過ごしたい方であれば、一人で過ごす時間を確保できるよう配慮します。

ご家族の意見も大切です。日頃の様子やこれまでの生活習慣、性格など、ご家族ならではの視点から貴重な情報を得ることができます。しかし、ご家族の意見が必ずしも利用者の方の希望と一致するとは限りません。ご家族の意見を参考にしつつも、最終的には利用者の方自身の意思を尊重し、ご本人にとって最善の選択を支援することが重要です。

見守りの目的は、利用者の方の安全を守ることだけではありません。プライバシーを守り、尊厳を尊重しながら、その人らしい生活を支えることが大切です。温かい心遣いを忘れずに、利用者の方々が安心して毎日を過ごせるよう、寄り添う気持ちを大切に、見守りを進めていきましょう。

| 見守りにおける重要事項 | 詳細 |

|---|---|

| 目的 | 利用者の安全確保だけでなく、プライバシーと尊厳を守り、その人らしい生活を支えること |

| 方法 | 常に見守るのではなく、利用者の意思を尊重し、主体性を損なわないように配慮する |

| 利用者との関わり | 利用者と対話し、暮らしの希望や困りごと、大切にしていること、価値観などを丁寧に聞き取る |

| 家族との関わり | 家族の意見を参考にするが、最終的には利用者自身の意思を尊重する |

| 心構え | 温かい心遣いを忘れずに、利用者が安心して毎日を過ごせるよう寄り添う |

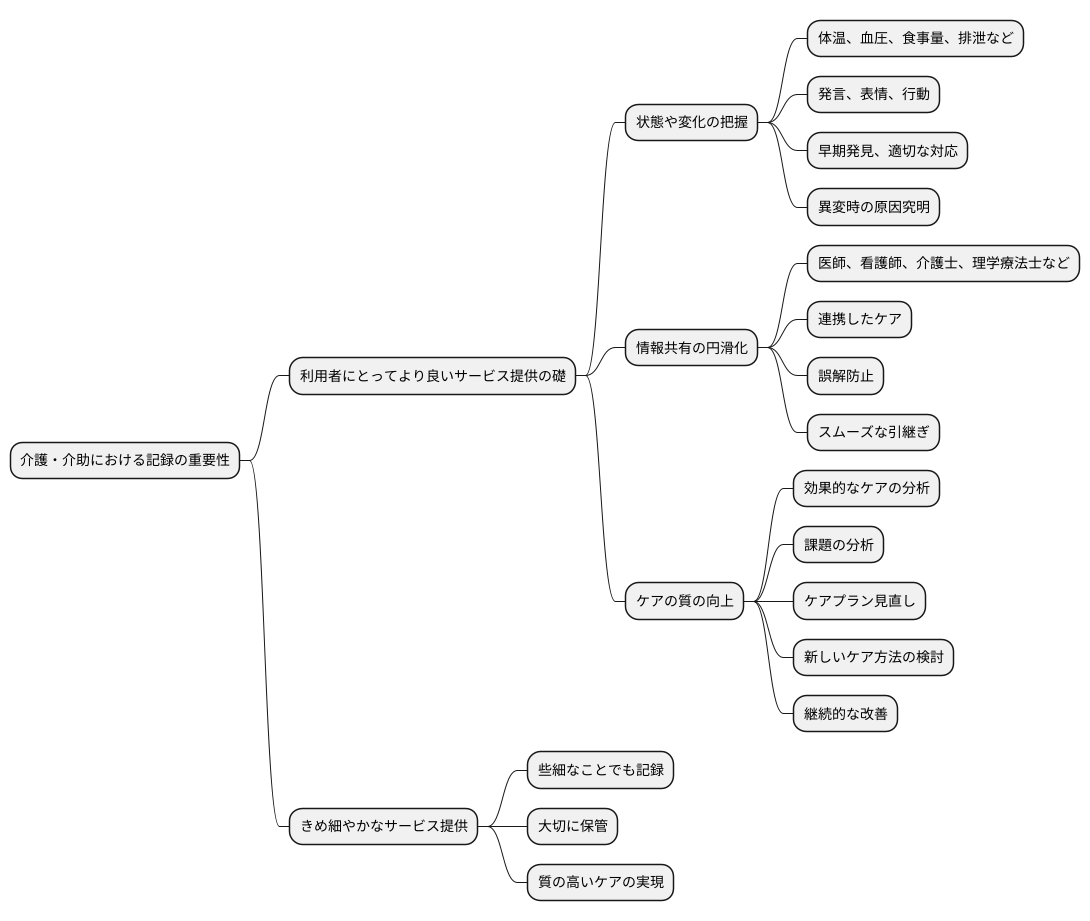

記録の重要性

介護や介助において、記録を残すことはとても大切です。なぜなら、記録は利用者の方々にとってより良いサービスを提供するための礎となるからです。

まず、記録によって、利用者の方の状態や変化を把握することができます。例えば、毎日の体温や血圧、食事量、排泄の状態などを記録することで、体調の変化を早期に発見し、適切な対応をすることができます。また、利用者の方の発言や表情、行動なども記録することで、精神的な状態や気持ちの変化にも気づくことができます。これらの記録は、異変があった際に、その原因を究明する手がかりにもなります。

次に、記録は関係者間での情報共有をスムーズにするという役割も担っています。医師や看護師、介護士、理学療法士など、様々な人が関わっている場合、記録を共有することで、全員が同じ情報を把握し、連携してケアを進めることができます。口頭で伝えるだけでは、情報が伝わらなかったり、誤解が生じたりする可能性がありますが、記録があればそのような心配もありません。また、担当者が変更になった場合でも、記録があれば、引き継ぎがスムーズに行えます。

さらに、記録はケアの質の向上に役立ちます。過去の記録を振り返ることで、どのようなケアが効果的だったのか、どのような点に課題があったのかを分析することができます。そして、その分析結果に基づいて、ケアプランを見直したり、新しいケアの方法を検討したりすることができます。このように、記録は継続的な改善を促す貴重な資料となるのです。

利用者の方一人ひとりに合わせた、きめ細やかなサービスを提供するためには、日々の記録が欠かせません。些細なことでもこまめに記録し、大切に保管することで、より質の高いケアを実現できるはずです。