介護とメンタルヘルス:心の健康を守るために

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の世話をすることだと思うんですが、違いがよくわからないです。「メンタルヘルス」についても教えていただけますか?

介護の研究家

良い質問だね。「介護」は食事や入浴など日常生活全般の世話をすることで、「介助」は特定の動作を支えることだよ。例えば、階段の上り下りを手伝うのは「介助」だね。「メンタルヘルス」は心の健康状態のことだよ。介護では、介護する人、される人、どちらの心の健康も大切なんだ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が「介助」より広い範囲の世話をするんですね。すると、在宅介護で、家族が要介護者の身の回りの世話をするのは「介護」で、デイサービスで入浴を手伝ってもらうのは「介助」ってことですか?「メンタルヘルス」が悪化するのを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか?

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。在宅介護で家族がする世話は「介護」で、デイサービスの入浴介助は「介助」だ。メンタルヘルスの悪化を防ぐには、趣味やボランティアなど、気分転換になることをするのが良いよ。介護する人も、介護される人も、自分にとって楽しいことを見つけることが大切なんだ。

メンタルヘルスとは。

「介護」と「介助」について、心の健康状態を指す『心の健康』という用語に着目して説明します。『心の健康』とは、精神的な健康状態のことで、精神の健康、精神的な健康、心の健康、精神衛生など、様々な言い方で表現されます。多くの場合、『心の健康』という言葉は、健康な状態ではなく、健康が損なわれている、あるいは損なわれそうな状態を指す時に使われます。つまり、精神的な疲れや負担、悩みなどを軽くしたり、和らげたりすること、そしてそれに対する支援について話し合う時に使われることが多い言葉です。介護の現場では、介護される側と介護する側の両方の心の健康に気を配る必要があります。特に、家で介護をする場合、介護が必要な度合いが低くても、介護をする人の体と心の疲れは大きく、介護をする人の心の健康を支えることが重要になります。そのため、ボランティア活動や趣味の集まりなどに参加して、適度に気分転換をするように促すことも提唱されています。

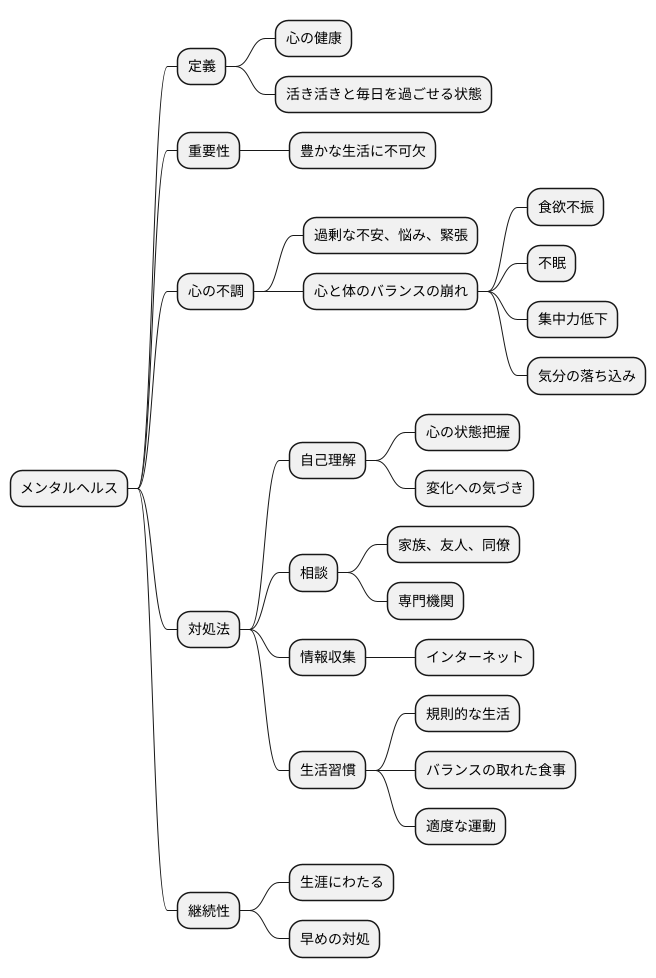

メンタルヘルスとは

「心の健康」と表現されるメンタルヘルスは、病気の有無に関わらず、活き活きと毎日を過ごせる状態を指します。身体の健康と同じように、心の健康も豊かな生活を送る上で欠かせません。

日々の暮らしの中で、不安や悩み、緊張を感じることは誰にでもあります。しかし、これらが過剰になると、心と体のバランスが崩れ、普段の生活に影響が出てしまうことがあります。例えば、食欲がなくなったり、眠れなくなったり、集中力が低下したり、気持ちが沈んだりといった症状が現れるかもしれません。

自分自身の心の状態を把握し、変化に気づくことは非常に大切です。もし、辛い気持ちや不安が続くようであれば、一人で抱え込まずに、家族や友人、職場の同僚などに相談してみましょう。また、専門機関に相談することも一つの方法です。地域によっては、相談窓口や電話相談サービスなどを利用できます。

近年、メンタルヘルスの重要性に対する理解が深まり、様々な支援が広がっています。職場や学校でも、心の健康に関する研修や相談体制が整備されつつあります。インターネット上でも、多くの情報が提供されており、自分に合った方法で心の健康管理を行うことができます。規則的な生活習慣、バランスの取れた食事、適度な運動なども、心の健康維持に役立ちます。

心の健康は生涯にわたって大切なものです。自分自身の心の状態に気を配り、早めに対処することで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

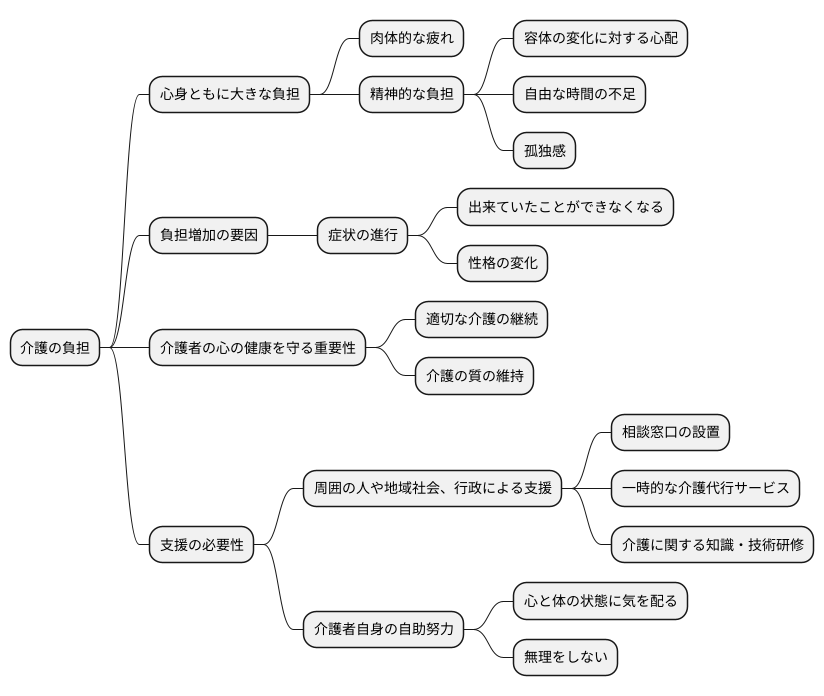

介護におけるメンタルヘルスの重要性

介護をするということは、心身ともに大きな負担を伴います。特に、自宅で介護をする場合には、つきっきりで世話をしなければならず、肉体的な疲れだけでなく、心の負担も大きくなりがちです。

介護を必要とする方の容体の変化に対する心配や、自分の自由な時間が持てないことへの焦り、誰とも話せない孤独感など、様々な要因が介護をする人の心に影響を与えます。例えば、夜も眠れない日が続いたり、食事が喉を通らなくなったり、以前楽しめていた趣味に気が向かなくなったりするなど、心身に様々な変化が現れることがあります。

また、介護を必要とする方の症状が進むにつれて、介護の負担も増えがちです。今まで出来ていたことができなくなったり、性格が変わってしまったりすると、介護をする人は大きなショックを受け、精神的に不安定になることもあります。

介護をする人の心が健康でないと、適切な介護をすることが難しくなります。イライラして怒ってしまったり、介護を投げ出したくなってしまったりすることもあります。また、介護をする人の心身の不調は、介護を必要とする人にも悪影響を及ぼす可能性があります。

介護をする人の心の健康を守ることは、介護の質を維持するためにとても大切です。介護をする人が安心して介護を続けられるよう、周りの人や地域社会、行政による様々な支援が必要です。例えば、定期的に話を聞いてもらえる相談窓口の設置や、一時的に介護を代わりに行ってくれるサービスの提供、介護に関する知識や技術を学ぶ場の提供などが考えられます。周りの人たちは、介護をする人の話をよく聞き、ねぎらいの言葉をかけるだけでも大きな支えになります。介護をする人自身も、自分の心と体の状態に気を配り、無理をしないようにすることが大切です。

介護される側のメンタルヘルス

介護をされる立場になると、心の中に様々な変化が生まれます。住み慣れた家から離れ、新しい環境に身を置くことへの不安は、誰しもが感じるものです。これまで当たり前のようにできていたことができなくなり、身体の自由が利かなくなることは大きな喪失感をもたらします。そして、家族や周りの人々に負担をかけているという思いは、罪悪感や申し訳なさにつながり、心の重荷となるのです。

このような状況下では、精神的なバランスを崩しやすくなります。これまで気丈に振る舞っていた人も、些細なことで気持ちが沈み込んだり、イライラしたりすることがあります。また、食欲がなくなったり、眠れなくなったりといった身体的な症状が現れる場合もあります。これらは、心のSOSのサインかもしれません。

介護をする側にとって、介護される側の心の状態を理解することはとても大切です。表情や言葉だけでなく、行動の変化にも気を配り、何か異変を感じたら、じっくりと話を聞いてみましょう。「どうしたの?」「何かあった?」といった声かけだけでなく、「最近、眠れている?」「何か食べたいものある?」といった具体的な質問をすることで、相手は話しやすくなります。

そして、何よりも大切なのは、共感の気持ちを持つことです。「大変だね」「辛いね」といった言葉をかけるだけでなく、相手の気持ちに寄り添い、一緒に解決策を考えていく姿勢が重要です。決して否定したり、無理強いしたりせず、穏やかに接することで、安心感を与え、心の健康を保つことにつながります。また、気分転換になるような趣味や活動を一緒に楽しむことも、心のケアに役立ちます。散歩に出かけたり、好きな音楽を聴いたり、懐かしい写真を見たりするのも良いでしょう。

介護される側が心穏やかに過ごせるよう、周りの人々が支えていくことが大切です。

| 介護される側の心の変化 | 介護する側の対応 |

|---|---|

| 環境の変化への不安 身体の自由が利かなくなることへの喪失感 家族への負担による罪悪感、申し訳なさ |

表情、言葉、行動の変化に気を配る 具体的な質問をする 共感の気持ちを持つ 一緒に解決策を考える 否定せず、無理強いせず、穏やかに接する |

| 精神的なバランスを崩しやすい 些細なことで気持ちが沈む、イライラする 食欲不振、不眠などの身体症状 |

「どうしたの?」「何かあった?」 「最近、眠れている?」「何か食べたいものある?」 「大変だね」「辛いね」 趣味や活動を一緒に楽しむ (散歩、音楽、写真など) |

メンタルヘルス対策

介護に関わる人々の心の健康を守ることは、介護の質を保つ上でも非常に大切です。

まず、介護をする人は、心身の負担が大きくなりやすいため、自分自身の心の健康にも注意を払う必要があります。休養や気分転換の時間をしっかりと確保することが重要です。例えば、一時的に介護を休めるサービスを利用したり、地域社会の支援を活用したりすることで、負担を軽くすることができます。また、同じ立場の介護者同士で集まり、悩みや不安を話し合える場を持つことも、心の支えとなります。

介護を受ける人にとっても、心の健康は生活の質に大きく影響します。趣味や好きなことを続けること、地域社会との繋がりを保つことは、心の健康を維持する上で大切です。例えば、日帰りでサービスを受けられる施設を利用したり、地域の活動に参加したりすることで、人との交流を深める機会を持つことができます。また、定期的に医師の診察や相談を受けることも、心の健康を保つ有効な方法の一つです。

周囲の人々は、介護をする人や介護を受ける人の気持ちを理解し、寄り添うことが重要です。じっくりと話を聞き、共感の気持ちを持って接することで、安心して過ごせる環境を作ることができます。介護は一人で行うものではなく、周りの人々の理解と協力が不可欠です。

心の健康は、目に見えにくいからこそ、普段から気を配ることが大切です。介護に関わる全ての人が、心身ともに健康でいられるように、社会全体で支え合う体制を整えていく必要があるでしょう。

| 対象者 | 心の健康を守るためのポイント | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 介護をする人 | 心身の負担を軽減する |

|

| 介護を受ける人 | 生活の質の向上 |

|

| 周囲の人々 | 介護者と被介護者の理解と共感 |

|

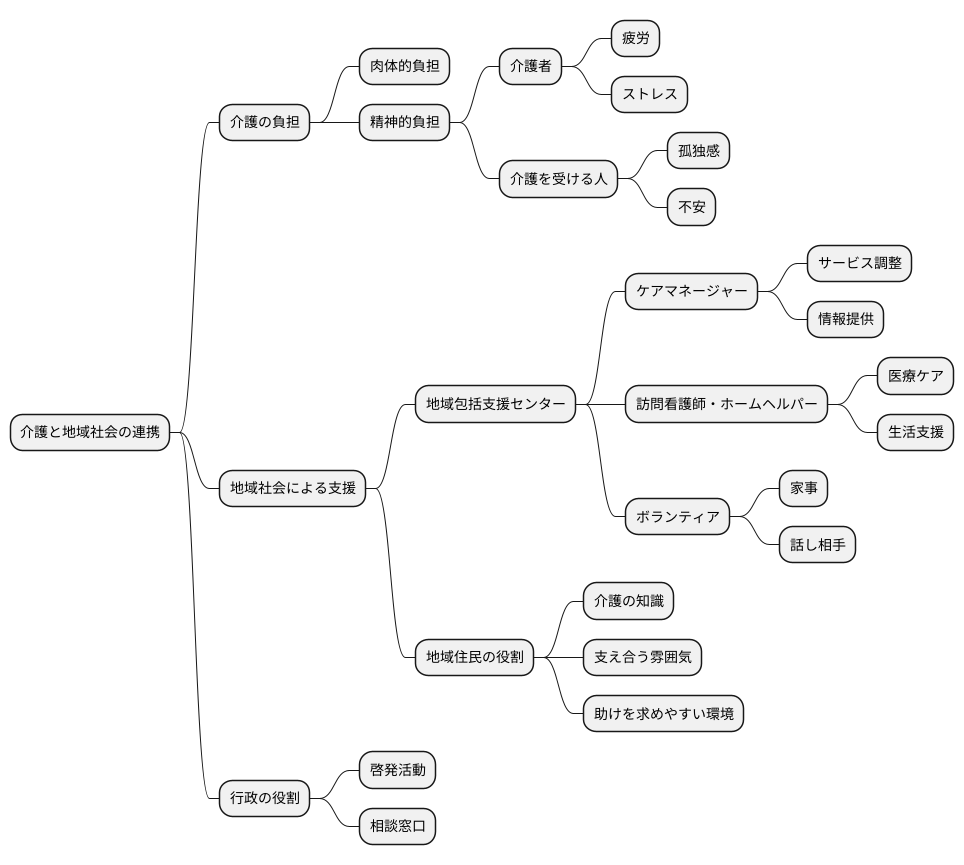

地域社会の役割

高齢化が進む現代社会において、介護はもはや他人事ではありません。介護を必要とする人とその家族が、地域で安心して暮らしていくためには、地域社会全体の理解と協力が欠かせません。介護は肉体的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。介護をする人は、長期間にわたる世話や、24時間体制の対応による疲労、精神的なストレスを抱えがちです。また、介護を受ける人も、生活の自由が制限されたり、社会との繋がりが希薄になることで、孤独感や不安を感じることがあります。このような介護に関わる精神的な負担を軽減するためには、地域社会全体で支え合う体制を築くことが重要です。

具体的には、地域包括支援センターが中心となり、様々な機関が連携して支援を提供する必要があります。例えば、ケアマネージャーは、介護に必要なサービスの調整や情報提供を行います。また、訪問看護師やホームヘルパーは、自宅での医療ケアや生活支援を提供します。さらに、ボランティア団体は、家事の手伝いや話し相手など、多様な支援を提供することで、介護者の負担を軽減し、介護を受ける人の社会参加を促進します。

また、地域住民一人ひとりが介護について正しい知識を持つことも大切です。介護が必要な状況や、介護者の苦労を理解することで、困っている人に自然に声をかけたり、見守り活動に参加したりするなど、地域で支え合う雰囲気づくりに繋がります。高齢者だけでなく、子育て中の家庭や障害のある人など、誰もが気軽に助けを求められる、温かい地域社会を目指していく必要があります。行政は、地域住民向けの啓発活動や相談窓口の設置など、地域社会の支援体制を強化していくことが重要です。

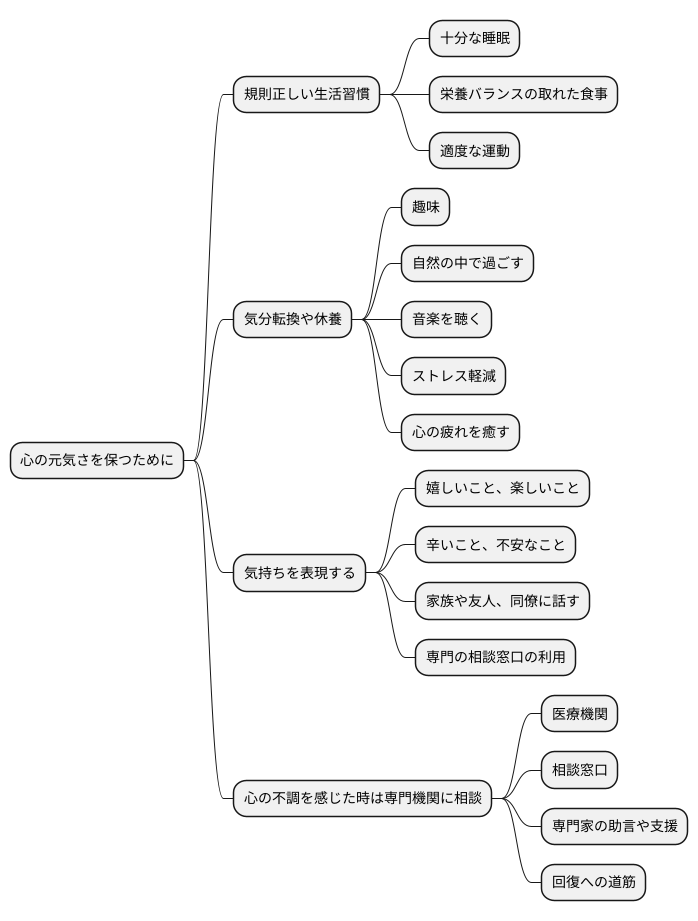

心の健康維持のために

心の元気さを保つことは、毎日を楽しく過ごすためにとても大切です。そのためには、自分の状態に日頃から気を配ることが重要です。

まず、規則正しい生活習慣を心がけましょう。十分な睡眠を確保し、栄養バランスの取れた食事を摂り、適度な運動を行うことは、体の健康だけでなく、心の健康を支える上でも欠かせません。夜更かしや偏った食事、運動不足は、心身の不調につながりやすいので注意が必要です。

次に、気分転換や休養をしっかりと取り入れることも大切です。好きな趣味に没頭したり、自然の中でゆったりと過ごしたり、好きな音楽を聴いたりするなど、自分に合った方法でリラックスする時間を持つことで、ストレスを和らげ、心の疲れを癒すことができます。

また、自分の気持ちを表現することも重要です。嬉しいことや楽しいことはもちろんのこと、辛いことや不安なことがあった時は、一人で抱え込まずに、家族や友人、職場の同僚など、信頼できる人に話を聞いてもらいましょう。誰かに話すだけでも気持ちが楽になることがあります。もし、身近に相談できる人がいない場合は、専門の相談窓口を利用するのも良いでしょう。

心の不調を感じた時は、早めに専門機関に相談することが大切です。医療機関や相談窓口では、専門家が親身になって話を聞いてくれ、適切な助言や支援を提供してくれます。一人で悩まずに、専門家の力を借りることで、より早く回復への道筋を見つけることができます。

心の健康は、充実した人生を送るための土台です。自分自身を大切にし、心身ともに健康な毎日を過ごすために、日頃から意識して過ごしましょう。