ケアプランで変わる暮らしの質

介護を学びたい

先生、「居宅介護サービス計画」って、ケアプランと同じ意味なんですよね?でも、どんなものかよく分かりません。

介護の研究家

そうだね、同じ意味だよ。簡単に言うと、介護が必要な人が、自宅で安心して暮らせるように、どんなサービスを使うかをまとめた計画書のことなんだ。

介護を学びたい

自宅で暮らすための計画ですか?具体的にどんなことが書いてあるんですか?

介護の研究家

例えば、週に何回お風呂の介助が必要か、訪問介護やデイサービスをいつ利用するか、どんなリハビリをするかなどが書いてあるよ。ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、その人の状態や希望に合わせて作るんだ。

居宅介護サービス計画とは。

お家で介護サービスを受けるための計画、『居宅介護サービス計画』について説明します。この計画は、介護を専門とする人(ケアマネジャー)が、介護が必要な人の状態を詳しく調べて作成します。介護を受ける人本人やその家族の希望を大切にしながら、自分でできることを増やしていくための目標や、どんなサービスを受けるのかなどを書いた計画書です。『ケアプラン』とも呼ばれています。

ケアプランとは

在宅で介護が必要な状態になった方が、その方らしい暮らしを送れるようにするために作成されるのが、在宅介護サービス計画、通称ケアプランです。これは、いわば生活の設計図のようなものです。作成するのは、介護支援専門員、つまりケアマネジャーです。

ケアプラン作成にあたり、ケアマネジャーは利用者本人やその家族と面談を行います。この面談では、利用者の心身の状態や日々の生活の様子、住んでいる家の環境、どのような生活を望んでいるのかなどを丁寧に聞き取ります。そして、聞き取った内容を元に、利用者の状態を専門的に評価します。これをアセスメントと呼びます。

アセスメントに基づいて、ケアマネジャーは利用者の自立を支援することを目標としたサービスの種類、内容、利用する回数などを具体的に決めていきます。例えば、週に何回自宅に訪問して入浴や食事、排泄の介助を行うか、週に何回デイサービスに通うか、福祉用具はどのようなものを利用するかなどです。これらの内容をまとめた計画書がケアプランです。

ケアプランは、介護保険サービスを利用するために非常に重要なもので、サービスの利用を始めるにあたって必ず作成しなければなりません。ケアプランに基づいて、様々な事業所と連携を取りながら、利用者に最適なサービスが提供されます。また、ケアプランは状況に応じて見直すことができます。利用者の状態が変化した場合や、利用者本人や家族から希望があった場合は、ケアマネジャーに相談してケアプランの内容を変更することができます。このように、ケアプランは利用者の状況に合わせて柔軟に対応できるようになっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ケアプランとは | 在宅介護が必要な方が、その人らしい暮らしを送れるように作成される在宅介護サービス計画(生活の設計図)。介護保険サービス利用のために必須。 |

| 作成者 | 介護支援専門員(ケアマネジャー) |

| 作成手順 |

|

| ケアプランの特徴 | 状況に応じて見直し可能(利用者の状態変化や希望に対応)。 |

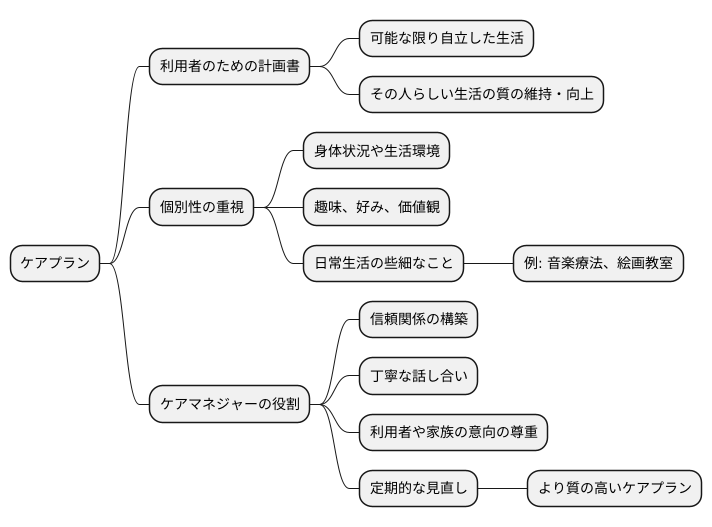

ケアプラン作成の重要性

介護を必要とする方が、その方らしく、そして安心して生活を送るためには、ケアプランの作成が欠かせません。ケアプランとは、その名の通り、介護サービスを受けるための計画書ですが、単なる手続き上の書類ではありません。利用者の方が、可能な限り自立した生活を送れるように、そしてその人らしい生活の質を維持、向上できるように、という視点で作成されることが重要です。

そのため、ケアプランには、利用者の方の身体状況や生活環境だけでなく、趣味や好み、これまでの人生で大切にしてきたこと、どのような価値観を持っているかなども反映されるべきです。食事の好みや入浴の頻度といった日常の些細なことも、その方らしい生活を送るためには大切な情報です。例えば、音楽を聴くことが好きだった方であれば、音楽療法を取り入れる、絵を描くことが好きだった方であれば、絵画教室への参加を検討するなど、個々の状況に合わせたきめ細やかなケアプランを作成することが重要です。

ケアプランを作成するケアマネジャーは、利用者本人や家族との信頼関係を築き、しっかりと話し合いを重ねながら、利用者にとって最適なプランを作成する必要があります。一方的な押し付けではなく、利用者や家族の意向を尊重し、丁寧に説明を行いながら一緒に作り上げていく姿勢が大切です。また、ケアプランは一度作成したら終わりではなく、状況は常に変化するものです。定期的に利用者の方の状況を確認し、必要に応じてケアプランを見直していく必要があります。継続的な見直しによって、より質の高い、そして利用者の方にとって最適なケアプランを提供することが可能となります。

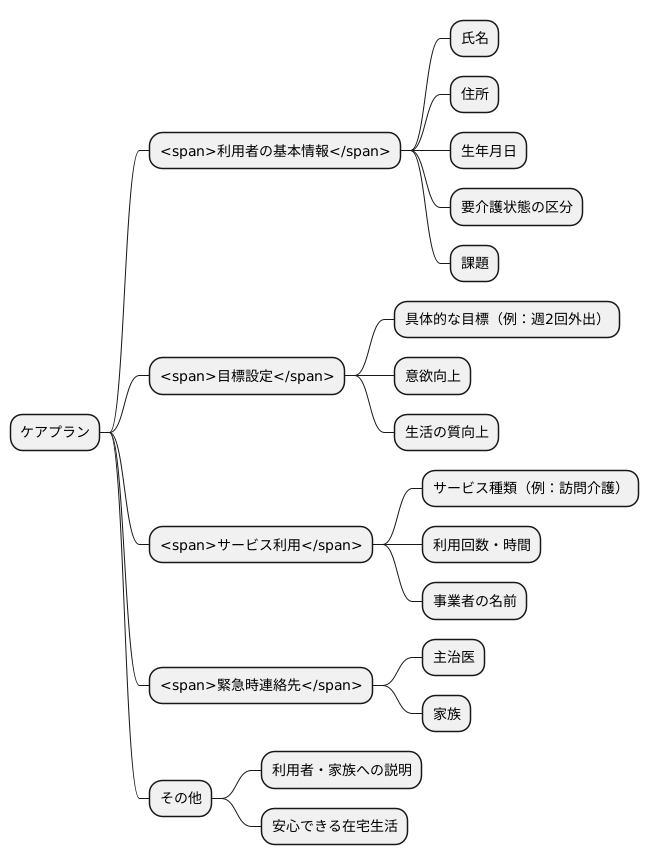

ケアプランの内容

介護を必要とする方が、その人らしい生活を送れるよう、一人ひとりに合わせた支援計画を作成します。これが、ケアプランと呼ばれるものです。ケアプランには、どのような情報が盛り込まれているのでしょうか。まず、利用者の方の氏名、住所、生年月日などの基本情報に加え、要介護状態の区分、そして、現在どのようなことで困っているのか、課題となっている点が記録されます。

次に、これらの課題を解決するために、どのような目標を設定するのかが重要になります。例えば、外出が少なくなっている方であれば、「週に2回は外出する」という目標を立てたり、着替えに介助が必要な方であれば、「自分で着替えができるようになる」といった具体的な目標を設定します。目標を達成することで、利用者の方の意欲を高め、生活の質の向上を目指します。

目標を達成するためには、どのようなサービスを利用するのかも具体的に記載します。例えば、自宅で入浴や食事の介助が必要な場合は訪問介護を、日中活動の場として通所介護を利用する、あるいは歩行が困難な場合は車椅子などの福祉用具を借りる、といった具合です。それぞれのサービスの種類、利用する回数や時間、そしてサービスを提供する事業者の名前なども細かく明記されます。

さらに、ケアプランには緊急時の連絡先も記載されます。容態が急変した場合などに備え、主治医や家族などの連絡先を把握しておくことはとても大切です。これらの情報は、利用者の方本人やご家族が内容をきちんと理解できるように、分かりやすく丁寧に説明することが必要です。ケアプランは、利用者の方が安心して在宅生活を送るための大切な道しるべとなるのです。

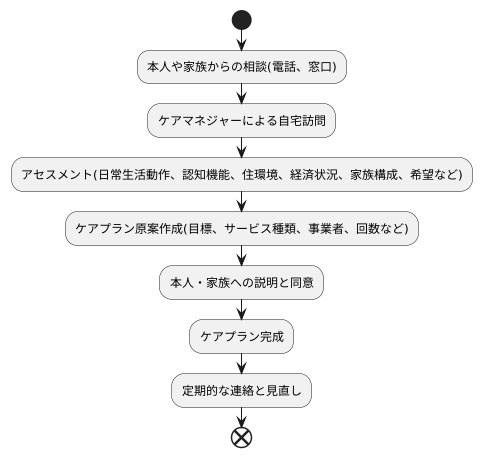

ケアプラン作成の手順

介護を必要とする方の暮らしを支えるために、一人ひとりに合った支援計画、つまりケアプランを作成します。その手順は、まず本人や家族からの相談から始まります。電話や窓口での相談を通して、現在の状況や困りごと、どのような支援を望んでいるのかなどを丁寧に聞き取ります。

相談を受けた後、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が、ご自宅を訪問し、より詳しい状況把握、すなわちアセスメントを行います。アセスメントでは、食事や入浴、着替えといった日常生活動作の状況や、記憶力や判断力などの認知機能の状態を調べます。また、住居環境のバリアフリーの状況や、経済的な状況、家族構成なども確認します。そして、ご本人やご家族がどのような生活を送りたいのか、どのような支援を希望しているのかを丁寧に聞き取ることが最も重要です。

集めた情報をもとに、ケアプランの原案を作成します。この原案には、目標とする生活像や、そのために必要なサービスの種類、サービス提供事業者、サービス提供回数などが具体的に記載されます。例えば、週に何回ホームヘルパーに家事を手伝ってもらうか、デイサービスに週に何回通うかといった内容です。

作成したケアプランの原案は、ご本人やご家族に説明します。内容に同意いただけたら、サインをいただき、正式なケアプランが完成します。ケアプランは、状況の変化に合わせていつでも見直すことができます。定期的にケアマネジャーと連絡を取り合い、状態の変化や新たな要望を伝えることが大切です。より良い暮らしを送るためにも、ケアプランはご本人やご家族にとって、心強い味方となるでしょう。

ケアマネジャーとの連携

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする方の心身の状況や生活環境、そしてご本人やご家族の希望に沿って、ケアプランを作成します。このケアプランは、どのようなサービスを、いつ、どれくらいの頻度で利用するかを定めた、いわば介護の設計図です。

サービス利用が開始した後も、ケアマネジャーの役割は続きます。ケアマネジャーは定期的に利用者様のご自宅を訪問し、状況の確認を行います。具体的には、提供されているサービス内容が利用者様の状況に合っているか、目標達成に向けて順調に進んでいるかなどを評価します。そして、必要に応じてケアプランの内容を見直します。例えば、利用者様の状態が変化した場合や、新たなニーズが生じた場合には、ケアプランを修正して、より適切なサービスが提供されるように調整します。

ケアマネジャーは、サービスを提供する事業者との連絡調整も行います。様々な事業者と連携を取り、利用者様がスムーズにサービスを受けられるように、橋渡し役を担います。例えば、訪問介護事業者、訪問看護事業者、通所介護事業者など、複数の事業者が関わる場合でも、ケアマネジャーが中心となって調整することで、利用者様は安心してサービスを受けることができます。

利用者様ご本人やご家族は、ケアマネジャーに気軽に相談することが大切です。日々の生活で困っていることや、ケアプランに関する疑問点、サービス内容への要望など、何でも相談してみましょう。ケアマネジャーは、相談内容に基づいて適切な助言や支援を行います。また、利用者様とサービス提供事業者との間で問題が生じた場合も、ケアマネジャーが間に入って解決を図ります。

ケアマネジャーとの良好なコミュニケーションを図ることで、より質の高い、そして利用者様にとって満足度の高いケアを受けることができます。疑問や不安を抱え込まずに、積極的にコミュニケーションを取ることを心がけましょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| ケアプラン作成 | 利用者の状況、環境、希望に沿った介護サービスの設計図を作成 |

| 状況確認とケアプラン見直し | 定期的な訪問で状況を確認し、必要に応じてケアプランを修正 |

| 事業者との連絡調整 | サービス提供事業者との連携を取り、スムーズなサービス提供を支援 |

| 相談対応 | 利用者や家族からの相談を受け、助言や問題解決を支援 |

まとめ

介護を必要とする方が、自分らしく安心して暮らしていくためには、ケアプランが欠かせません。ケアプランとは、その人にとって必要な介護サービスの種類や内容、頻度などを具体的に定めた計画書のことです。この計画書に基づいて、様々なサービスが提供されます。

ケアプランを作成するのは、ケアマネジャーと呼ばれる専門家です。ケアマネジャーは、介護が必要な方やその家族の状況、希望などを丁寧に聞き取り、心身の状態や生活環境、そして経済的な状況などを総合的に考慮しながら、最適なプランを作成します。そのため、ケアマネジャーとは良好な信頼関係を築き、思っていることや困っていることを遠慮なく伝えられる関係性を築くことが大切です。

ケアプラン作成にあたっては、介護を受ける本人が主体的に関わることも重要です。どのような生活を送りたいのか、どのようなことに困っているのか、どのようなサービスを希望するのかなど、自分の思いを積極的に伝えることで、より満足度の高いケアプランを作ることができます。また、家族や他の支援者も一緒に話し合いに参加することで、多角的な視点を取り入れた、よりきめ細やかなプランを作成することができます。

ケアプランは、一度作成したらそれで終わりではありません。状況の変化に応じて、定期的に見直しを行います。例えば、病状が変化したり、希望するサービス内容が変わったりした場合には、ケアマネジャーに相談し、ケアプランの内容を更新する必要があります。

ケアプランは、住み慣れた地域で、自分らしく穏やかに過ごすための大切な道しるべです。ケアプランについてしっかりと理解し、積極的に活用することで、質の高い介護サービスを受けることができます。人生の先輩方が、それぞれの希望に沿った生活を送れるよう、ケアプランは重要な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ケアプランの定義 | 介護サービスの種類、内容、頻度を定めた計画書 |

| ケアプラン作成者 | ケアマネジャー |

| ケアマネジャーの役割 | 本人や家族の状況、希望、心身の状態、生活環境、経済状況を考慮し最適なプランを作成 |

| ケアプラン作成における本人の役割 | 生活への希望、困りごと、希望するサービスを伝える |

| ケアプラン作成における家族・支援者の役割 | 話し合いに参加し、多角的な視点を取り入れる |

| ケアプランの見直し | 状況の変化に応じて定期的に見直し、必要なら更新 |

| ケアプランの意義 | 住み慣れた地域で自分らしく穏やかに過ごすための道しるべ |