自宅で受けられる介護サービス:居宅サービスとは

介護を学びたい

先生、「居宅サービス」ってよく聞くんですけど、介護保険のサービスの一つなんですよね?でも、具体的にどんなサービスがあるのかよく分かりません。

介護の研究家

そうだね。「居宅サービス」は、介護が必要な人が自宅で安心して暮らせるように、介護保険を使って受けられるサービスの総称だよ。訪問介護といって、ヘルパーさんが自宅に来て身の回りの世話をしてくれるサービスや、デイサービスといって、日帰りで施設に通って食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けるものもあるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。自宅にヘルパーさんが来てくれるサービスや、施設に通うサービスがあるんですね。他にどんなサービスがあるんですか?

介護の研究家

他にも、訪問看護や訪問入浴、福祉用具の貸し出し、短期間施設に泊まるショートステイなど、様々なサービスがあるよ。それぞれの人の状況に合わせて、必要なサービスを組み合わせて利用できるようになっているんだ。

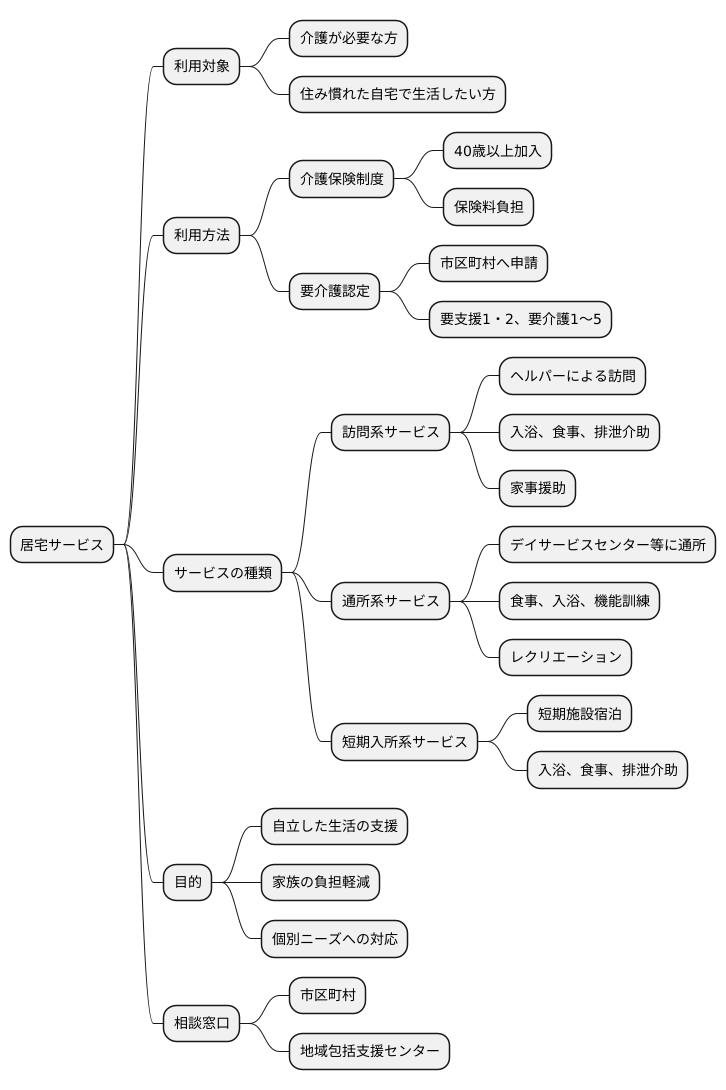

居宅サービスとは。

お家で暮らす人たちが、介護保険を使って受けられるサービス全体のことを『居宅サービス』といいます。これは『在宅サービス』とも呼ばれます。具体的には、家まで来てくれる介護や看護、日帰りで施設に通う介護(デイサービス)、短期間施設に泊まる介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームなどの施設で暮らす人の介護、家まで来てくれるお風呂のサービス、福祉用具のレンタルなどがあります。

居宅サービスの概要

居宅サービスは、介護を必要とする方が、住み慣れた我が家で安心して暮らし続けられるように支えるための様々なサービスをまとめたものです。これらのサービスを受けるには、介護保険制度を利用します。介護保険制度とは、高齢化社会に対応するために作られた社会保険制度の一つで、40歳以上の人が加入し、保険料を支払うことで、介護が必要になった際に様々なサービスを受けられる仕組みです。

居宅サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定とは、市区町村の窓口に申請を行い、心身の状態や日常生活における自立の程度を審査してもらうことです。専門家による訪問調査や主治医の意見書などを元に、どの程度の介護が必要かを判断し、「要支援1・2」「要介護1~5」の段階に分けられます。認定されると、利用できるサービスの種類や自己負担の割合が決まります。

居宅サービスには、大きく分けて「訪問系サービス」「通所系サービス」「短期入所系サービス」の三つの種類があります。訪問系サービスは、ヘルパーなどが自宅を訪問して、入浴や食事、排泄の介助、掃除や洗濯などの家事援助を行います。通所系サービスは、デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、機能訓練やレクリエーションなどに参加することで、心身機能の維持向上や社会参加の促進を図ります。短期入所系サービスは、短期間施設に宿泊して、入浴や食事、排泄などの介護を受けられます。家族の介護負担を軽減したり、冠婚葬祭などで一時的に介護ができない場合などに利用されます。

居宅サービスの目的は、介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で、その人らしい自立した生活を続けられるように支援することです。様々なサービスを組み合わせることで、個々の状態や希望に合わせたきめ細やかな支援を受けることができます。また、介護する家族の負担軽減にもつながります。気軽に市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、自分に合ったサービスを見つけていきましょう。

代表的なサービスの種類

在宅で受けられる介護サービスには様々な種類があり、ご本人やご家族の状況、希望に合ったサービスを選ぶことが大切です。ここでは代表的なサービスをいくつかご紹介します。

まず、自宅に専門の職員が訪問するサービスとして、「訪問介護」と「訪問看護」があります。訪問介護では、ホームヘルパーと呼ばれる介護福祉士などが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助を行います。日常生活の中で困っていることについて、きめ細やかな支援を受けることができます。一方、訪問看護では、看護師や保健師などが自宅を訪問し、病状の観察や医師の指示による医療処置、お薬の管理などを行います。病気や障がいがあっても、安心して自宅で療養生活を送れるようサポートします。

次に、施設に通うサービスとして、「通所介護(デイサービス)」があります。デイサービスは、日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。他の利用者や職員と交流することで、心身機能の維持や閉じこもり防止にも繋がります。また、ご家族の介護負担を軽減する効果も期待できます。

さらに、短期間施設に宿泊するサービスとして、「短期入所生活介護(ショートステイ)」があります。ショートステイは、数日から数週間、施設に宿泊し、食事や入浴、排泄などの介護や、機能訓練などを受けることができます。ご家族が旅行や冠婚葬祭などで一時的に介護できない場合や、ご本人の気分転換などを目的とした利用が可能です。

これらの他にも、自宅のお風呂で入浴介助を行う「訪問入浴介護」や、車椅子や介護用ベッドなどの福祉用具をレンタル、購入できる「福祉用具貸与」など、様々なサービスがあります。ケアマネジャーに相談し、ご自身に最適なサービスを利用しましょう。

| サービスの種類 | サービス内容 | 利用形態 | 目的・効果 |

|---|---|---|---|

| 訪問介護 | 食事、入浴、排泄などの身体介護、掃除、洗濯、調理などの生活援助 | 自宅に専門職員が訪問 | 日常生活のきめ細やかな支援 |

| 訪問看護 | 病状の観察、医師の指示による医療処置、お薬の管理 | 自宅に専門職員が訪問 | 自宅での安心した療養生活のサポート |

| 通所介護(デイサービス) | 入浴、食事、レクリエーション | 日帰りで施設に通う | 心身機能の維持、閉じこもり防止、家族の介護負担軽減 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 食事、入浴、排泄などの介護、機能訓練 | 短期間施設に宿泊 | 家族の一時的な介護負担軽減、利用者の気分転換 |

| 訪問入浴介護 | 自宅のお風呂での入浴介助 | 自宅に専門職員が訪問 | – |

| 福祉用具貸与 | 車椅子や介護用ベッドなどの福祉用具のレンタル、購入 | – | – |

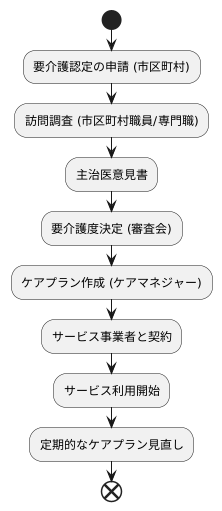

サービス利用の流れ

在宅サービスを使うには、まず市区町村の窓口へ行って要介護認定の申請をすることから始まります。申請書には、現在の心身の状態や生活の様子などを詳しく記入します。

申請が終わると、市区町村の職員や委託を受けた healthcare 専門職が、自宅を訪問して調査を行います。この訪問調査では、実際に日常生活動作がどの程度できるのかを確認します。例えば、食事や入浴、着替えといった動作を自分で行えるか、どの程度介助が必要かなどを調べます。また、主治医による意見書も必要です。現在の病気の状態や認知機能などについて、医師の診断を受け、意見書を作成してもらいます。

これらの調査結果や意見書をもとに、審査会で要介護度が決定されます。要介護度は、自立の度合いによって要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に分けられます。どの段階に該当するかによって、利用できるサービスの種類や利用できる限度額が変わってきます。

要介護度が決まったら、次はケアプランの作成です。ケアプランとは、利用する方の希望や心身の状態、生活環境などを考慮して作成する、オーダーメイドの介護サービス計画書です。ケアマネジャーと呼ばれる介護の専門家が、利用者本人や家族と相談しながら、どんなサービスをどのくらいの頻度で利用するかなどを決めていきます。

ケアプランが完成したら、実際にサービスを提供してくれる事業者と契約を結びます。訪問介護や通所介護、福祉用具のレンタルなど、ケアプランに記載されたサービスを受けられるようになります。

介護サービスは状況に応じて変化することがあります。定期的にケアマネジャーと相談し、ケアプランを見直すことが大切です。例えば、病状が変化したり、リハビリテーションによってできることが増えたりした場合には、サービスの内容を調整する必要があります。

費用について

在宅で受けられる介護サービスのお金の話は、介護が必要な方の状態や、どんなサービスを受けるかによって変わってきます。基本的には、サービスにかかる費用の1割か2割(収入によって割合が変わります)をご本人様に負担していただき、残りは介護保険から支払われます。

費用の負担が大きくて心配な方のために、市区町村によっては独自の支援制度を設けているところもあります。例えば、費用の負担を軽くするための助成金制度などです。お住まいの市区町村に確認してみると良いでしょう。

また、高額介護サービス費制度というものがあります。これは、ひと月に利用したサービスの費用が高額になった場合でも、ご本人様の負担額が一定の金額を超えないようにするための制度です。この制度を使うことで、安心してサービスを利用することができます。

サービスの種類や利用回数によって費用は大きく変わりますので、費用の見積もりをきちんと取ることが大切です。費用の詳しい内容や、利用できる制度については、お住まいの市区町村の窓口や、介護の相談に乗ってくれるケアマネジャーに相談することをお勧めします。専門家が親身になって相談に乗ってくれますので、一人で悩まずに、まずは相談してみましょう。費用の心配をせずに、必要なサービスを安心して利用できるよう、様々な制度を活用していくことが大切です。

| 在宅介護サービスの費用負担 | 解説 |

|---|---|

| 自己負担割合 | サービス費用の1割または2割(収入による) |

| 残りの費用 | 介護保険から支払われる |

| 独自の支援制度 | 市区町村によっては助成金制度などあり |

| 高額介護サービス費制度 | 月額の自己負担額が一定額を超えないようにする制度 |

| 費用の見積もり | サービスの種類や利用回数によって費用が変わるため重要 |

| 相談窓口 | 市区町村窓口、ケアマネジャー |

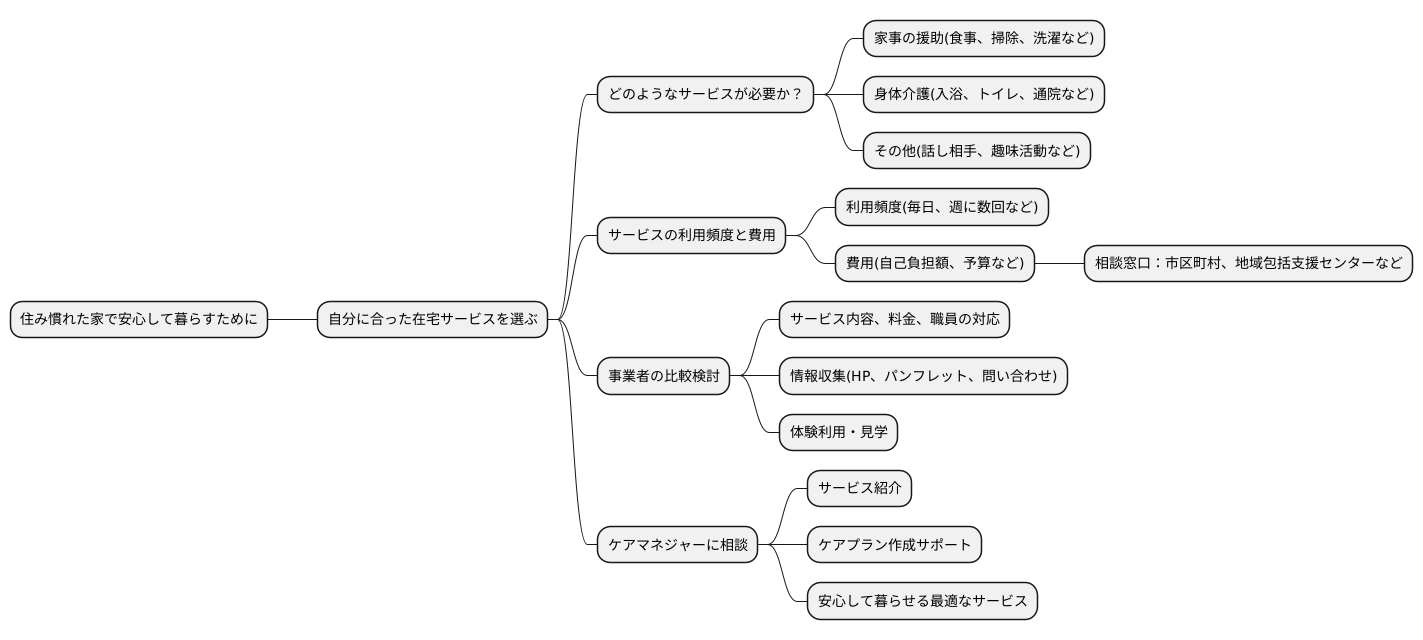

サービス選びのポイント

住み慣れた家で安心して暮らすためには、自分に合った在宅サービスを選ぶことがとても大切です。サービスの種類は様々なので、ご自身の状況や希望に合うものをじっくり選ぶ必要があります。どのようなサービスが必要なのか、利用する頻度はどのくらいが良いのか、費用はどのくらいかかるのかなど、色々な点をよく考えてみましょう。

まず、どのようなサービスが必要なのかを具体的に考えてみましょう。例えば、食事の準備や掃除、洗濯といった家事の援助が必要なのか、それとも入浴やトイレの介助、通院の付き添いといった身体的な介助が必要なのか。あるいは、話し相手になってもらったり、趣味活動のサポートが必要なのかなど、ご自身の状態や希望に合わせて必要なサービスをリストアップしてみることが大切です。

次に、サービスの利用頻度や費用についても検討しましょう。毎日利用したいのか、週に数回で良いのか。費用の面では、自己負担額はどのくらいになるのか、予算内で利用できるサービスはどれなのかなど、現実的な範囲で利用できるサービスを選ぶ必要があります。費用の面で不安がある場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談してみましょう。利用できる助成制度などについて教えてもらえる場合があります。

色々な事業者を比較検討することも大切です。サービスの内容や料金、職員の対応などを比較し、自分に合った事業者を選びましょう。事業者のホームページやパンフレットなどで情報収集したり、実際に事業者に問い合わせて話を聞いてみるのも良いでしょう。可能であれば、体験利用や見学などを活用して、実際にサービスを体験してみることをおすすめします。サービスの内容や職員の対応を直接確認することで、より安心してサービスを利用できるようになります。

在宅サービスを選ぶ際には、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談することも非常に重要です。ケアマネジャーは、利用者の状態や希望に合ったサービスを紹介してくれたり、ケアプラン(介護サービス計画)の作成をサポートしてくれます。一人で悩まずに、気軽に相談してみましょう。ケアマネジャーと一緒に、ご自身の生活の質を高め、安心して暮らせるような最適なサービスを選んでいきましょう。

まとめ

高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けるためには、在宅サービスの利用が欠かせません。これらのサービスは、高齢者の心身の状況や生活の希望に合わせて、多様な種類が用意されています。そのため、利用者一人ひとりに合ったサービスを選ぶことが大切です。どのサービスが適切なのか迷う場合は、地域包括支援センターのケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみましょう。相談することで、それぞれの状況に合ったサービスを見つける手助けとなります。

在宅サービスには、例えば、入浴や食事、排泄などの身体的な介助を行う訪問介護、看護師による医療的なケアを提供する訪問看護、日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練などを受ける通所介護、自宅に栄養バランスの取れた食事を届ける配食サービスなどがあります。これらのサービスは介護保険制度に基づいて提供されており、利用には要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の申請は、市区町村の窓口で行うことができます。

介護保険制度や利用できるサービス内容について正しく理解することは、サービスをより効果的に活用するために重要です。制度について詳しく知ることで、自分に合ったサービスを選び、質の高い生活を送ることに繋がります。また、在宅サービスの利用だけでなく、家族や地域社会との繋がりも大切です。周りの人々と協力し、支え合うことで、高齢者が安心して地域で生活できる環境を作っていきましょう。日頃から近所の人と挨拶を交わしたり、地域の行事に参加したりするなど、積極的に地域社会との関わりを持つように心がけましょう。そうすることで、いざという時に助け合える関係を築くことができます。

| テーマ | 内容 | 行動 |

|---|---|---|

| 在宅サービスの利用 | 高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けるために必要。多様な種類があり、利用者一人ひとりに合ったサービスを選ぶことが大切。 | 地域包括支援センターのケアマネジャーや市区町村の窓口に相談する。 |

| 在宅サービスの種類 | 訪問介護、訪問看護、通所介護、配食サービスなど。介護保険制度に基づいて提供。 | 要介護認定を申請する(市区町村の窓口)。 |

| 介護保険制度の理解 | サービスをより効果的に活用するために、制度やサービス内容を正しく理解することが重要。 | 制度について詳しく学ぶ。 |

| 地域社会との繋がり | 在宅サービスの利用だけでなく、家族や地域社会との繋がりも大切。 | 日頃から近所の人と挨拶を交わしたり、地域の行事に参加したりするなど、積極的に地域社会との関わりを持つ。 |