慢性期における介護と介助の理解

介護を学びたい

先生、「慢性期」ってどういう意味ですか?よく聞く言葉だけど、きちんと説明できません。

介護の研究家

いい質問だね。「慢性期」とは、病気やけがの状態が比較的安定していて、長い期間続く状態のことを指します。たとえば、骨折が治った後もリハビリが必要な時期や、持病の症状が落ち着いて、安定した状態が続いている時期などが「慢性期」にあたります。

介護を学びたい

なるほど。急性期が終わった後ってことですね。病気やけがが治ってなくても、慢性期と言えるんですね。

介護の研究家

その通りです。急性期のように命に関わるような状態ではなく、病状が安定していて、長期的なケアが必要な時期ということがポイントです。慢性期では、日常生活の支援やリハビリなどを通して、生活の質を維持・向上させることが重要になります。

慢性期とは。

『慢性期』という言葉について説明します。この言葉は、病気の状態が比較的安定していて、大きな変化がない時期に使われます。

慢性期とは

慢性期とは、病気の経過において、症状が安定し比較的長い期間続く時期を指します。急性期に見られるような急激な病状の変化はなく、すぐに命に関わるような危険性はありません。しかし、病状が安定しているとはいえ、継続的な医療や日常生活における様々なケアが必要となります。

慢性期の期間は、病気の種類や個人の状態によって大きく異なります。数ヶ月で終わる場合もあれば、数年、あるいは生涯にわたって続く場合もあります。慢性期においては、病気そのものの治療に加えて、生活の質を維持・向上させるためのケアが非常に重要になります。具体的には、身体的な機能の維持・改善はもちろんのこと、精神的なケアや社会的なつながりを維持することも大切です。

そのため、医療の専門家だけでなく、介護福祉士や家族など、様々な人が関わって包括的なケアを提供することが求められます。医師は病状の管理や治療方針の決定を行い、看護師は医療的な処置や日常生活の支援を行います。介護福祉士は、食事や入浴、排泄などの日常生活の介助に加え、身体機能の維持・向上のためのリハビリテーションを支援します。家族は、精神的な支えとなるだけでなく、日常生活の介助や医療機関との連絡調整など、様々な役割を担います。

慢性期は長期にわたるため、患者さん本人だけでなく、家族の身体的・精神的、そして経済的な負担も大きくなる可能性があります。介護のために仕事を辞めざるを得ない、介護費用がかさんでしまうなど、様々な問題が生じる可能性があります。そのため、適切な支援体制を構築し、介護休暇制度の利用や介護サービスの活用などを通して、家族の負担軽減を図ることも重要です。患者さん本人、家族、そして医療・介護の関係者が互いに協力し合い、より良い生活を送れるように努めることが、慢性期におけるケアで最も大切な要素となります。

| 慢性期の特徴 | ケアの重要性 | 関係者と役割 | 課題と対策 |

|---|---|---|---|

| 症状が安定し、比較的長い期間続く時期。 急激な病状の変化はなく、すぐに命に関わる危険性はないが、継続的な医療や日常生活のケアが必要。 期間は数ヶ月から生涯にわたるまで様々。 |

病気の治療に加え、生活の質の維持・向上が重要。 身体機能の維持・改善、精神的なケア、社会的なつながりの維持が必要。 |

医師:病状管理、治療方針決定 看護師:医療処置、日常生活支援 介護福祉士:日常生活介助、リハビリ支援 家族:精神的支え、日常生活介助、医療機関との連絡調整 |

家族の身体的・精神的・経済的負担 対策:適切な支援体制の構築、介護休暇制度の利用、介護サービスの活用 |

慢性期における介護

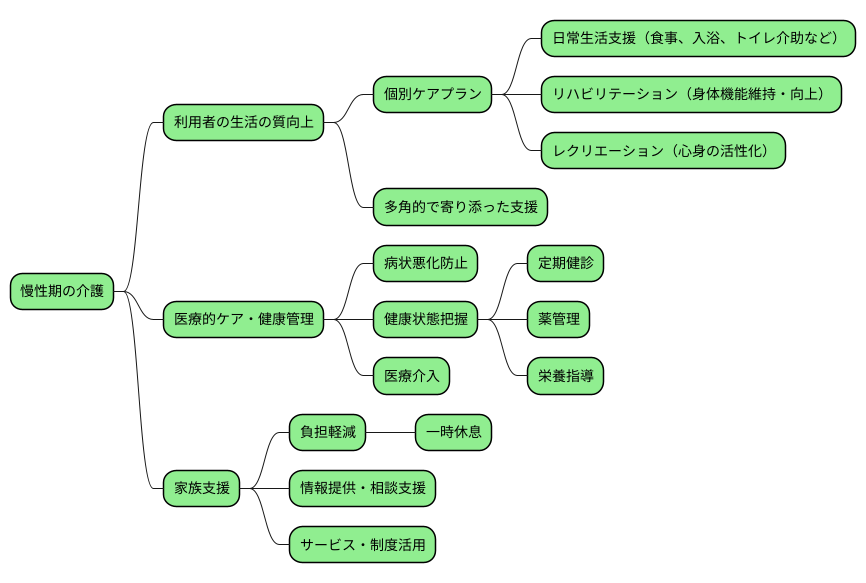

慢性期における介護は、長期にわたる支援が必要となるため、利用者さんの生活の質を保ち、より良くしていくことを一番の目標としています。慢性期では病状が安定している場合が多く、すぐに命に関わるような状況は少ない一方、長期間にわたり日常生活の様々な場面で支援が必要となります。そのため、利用者さん一人ひとりの状況に合わせた個別的なケアプランを作成することが大切です。

このケアプランには、食事、入浴、トイレの介助といった日常生活の支援はもちろんのこと、身体機能の維持・向上を目指すリハビリテーションや、心身の活性化を促すレクリエーション活動なども含まれます。身体的な面だけでなく、気持ちの面や社会とのつながりにも配慮した、多角的で一人ひとりに寄り添った支援を提供することで、利用者さんの日々の暮らしを支え、より豊かな生活を送れるよう努めます。

また、慢性期においても、病状の悪化を防ぎ、安定した状態を保つための医療的なケアや健康管理は重要な役割を担います。定期的な健康診断や薬の管理、栄養指導などを通して健康状態を常に把握し、必要に応じて医療的な介入を行うことで、利用者さんの健康を維持し、生活の質を高めることに貢献します。

さらに、慢性期では、利用者さんだけでなく、介護を担うご家族への支援も欠かせません。介護による身体的・精神的な負担を軽くするための一時的な休息の場を提供したり、介護に関する情報提供や相談支援などを通して、ご家族が健康を維持し、介護を継続できるよう支えていくことが大切です。ご家族が安心して介護を続けられるよう、様々なサービスや制度を活用しながら、利用者さんとご家族が共に穏やかな日々を送れるよう支援していきます。

慢性期における介助

慢性期における介助とは、病状が安定し、長期にわたる療養が必要な方を対象に、日常生活における様々な活動を支えることです。自立した生活を送れるように、その人らしい生活の継続を目標に支援を行います。具体的な介助の内容は、食事、入浴、排泄、更衣といった基本的な動作の介助から始まります。

食事の介助では、食べやすい大きさや固さに調整したり、食事を運んだり、必要に応じて食べさせるなどの支援を行います。入浴の介助では、洗いにくい部分を洗う、湯船への出入りを支える、着替えを手伝うなど、安全に入浴できるよう配慮します。排泄の介助では、トイレへの移動の付き添い、おむつの交換などを行います。更衣の介助では、衣服の着脱を補助します。これらの介助は、単に身体的な介助を提供するだけでなく、相手の気持ちや個性を尊重し、プライバシーを守り、尊厳を大切にすることが重要です。

基本的な動作の介助以外にも、移動や意思疎通の支援、家事の援助など、多岐にわたる支援を提供します。移動の支援では、車椅子を押したり、歩行を支えたりすることで、安全な移動を確保します。意思疎通の支援では、相手の表情や仕草をよく観察し、伝えたいことを理解する努力をします。筆談や絵カードなどを用いる場合もあります。家事の援助では、掃除、洗濯、調理など、日常生活に必要な家事を手伝います。介助は身体的な支援だけでなく、心の支援も重要な役割です。不安や悩みに耳を傾け、共感し、励ますことで、心の支えとなり、生活の質の向上に繋げることができます。

慢性期の介助は、医療、介護、福祉など、様々な分野の専門家が連携し、包括的な視点で提供されるべきです。常に相手を中心としたケアを実践し、その人らしい生活を支えることが大切です。

| 介助の種類 | 具体的な内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 食事 | 食べやすい大きさに調整、食事を運ぶ、必要に応じて食べさせる | 気持ちや個性を尊重、プライバシーを守る、尊厳を大切にする |

| 入浴 | 洗いにくい部分を洗う、湯船への出入りを支える、着替えを手伝う | |

| 排泄 | トイレへの移動の付き添い、おむつの交換 | |

| 更衣 | 衣服の着脱を補助 | |

| 移動 | 車椅子を押す、歩行を支える | 安全な移動を確保 |

| 意思疎通 | 表情や仕草を観察、伝えたいことを理解する努力、筆談や絵カードの活用 | |

| 家事 | 掃除、洗濯、調理 | |

| 心の支援 | 不安や悩みに耳を傾ける、共感する、励ます | 生活の質の向上 |

介護と介助の違い

介護と介助、どちらも人の暮らしを支える大切な行為ですが、その意味合いには違いがあります。

介護とは、日常生活全体を支える包括的な支援を指します。食事や入浴、トイレなどの身体的なお世話だけでなく、気持ちの支えや社会とのつながりを保つための支援も含みます。例えば、高齢者の方のお話相手になる、趣味活動の場を作る、ご家族の相談に乗るなども介護に含まれます。心身の状態や生活の背景を理解し、その人に合った生活の場作りを支えることが介護の大切な役割です。

一方、介助とは、特定の動作や活動を行う上での具体的な支援のことです。例えば、食事の際に食べ物を口まで運ぶ、服を着脱するのを手伝う、車椅子への移乗を支えるといった行動が介助にあたります。介助は、その人が「できること」を最大限に活かしながら、できない部分を補うという視点が重要です。

介護と介助は、別々の行為ではなく、密接に関係し合っています。介護を行う中で、必要に応じて介助が行われ、介助を通して得られた情報は、より良い介護を提供するために役立ちます。例えば、入浴介助を通して、身体の動かしづらさや皮膚の状態に気付くことで、介護計画を見直し、より適切なケアを提供することができます。

特に、長い期間にわたり支援が必要な方の場合は、介護と介助の両面から、総合的な支援を行うことが大切です。身体的な面だけでなく、精神的な面、社会的な面も含めて、その人の生活の質を高めるように支えていくことが求められます。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 定義 | 日常生活全体を支える包括的な支援。心身の状態や生活の背景を理解し、その人に合った生活の場作りを支える。 | 特定の動作や活動を行う上での具体的な支援。その人が「できること」を最大限に活かしながら、できない部分を補う。 |

| 例 | 食事、入浴、トイレの世話、お話相手、趣味活動の支援、家族の相談など | 食事の介助、着替えの介助、車椅子移乗の介助など |

| 関係性 | 密接に関係し合い、介護の中で介助が行われ、介助を通して得られた情報はより良い介護に役立つ。 | |

| 重要性 | 特に長期間の支援が必要な場合は、両面から総合的な支援を行うことが大切。 | |

まとめ

慢性期とは、病気の状態が比較的安定し、大きな変化がないものの、長い期間にわたる医療や日常生活の世話が必要な時期を指します。この時期の介護と介助は、患者さんの生活の質を保ち、さらに高めていく上で非常に大切な役割を果たします。 介護とは、患者さんの生活全体を支える視点から、食事、入浴、排泄などの日常生活全般の世話を行うことを意味します。一方、介助は、歩いたり、服を着替えたりといった特定の動作や活動を支えることを指します。

慢性期においては、身体的な世話だけでなく、心のケアや社会的な支えも大切です。患者さん一人ひとりの状態に合わせた、心身と社会生活全体を包み込むような世話をする必要があります。 例えば、長期間の療養生活による不安や孤独感に寄り添ったり、趣味や社会とのつながりを維持できるよう支援したりすることが重要です。また、介護を担う家族の支えも欠かせません。家族の身体的・精神的な負担を軽減するために、介護サービスの利用や休息の確保などを支援する必要があります。医師、看護師、介護士、ソーシャルワーカーなど、様々な専門職が連携し、包括的な支えの仕組みを作ることが大切です。

慢性期は長期間に及ぶため、質の高い世話を継続して提供するには、社会全体の理解と支えが欠かせません。制度の充実や地域社会の支えがあってこそ、患者さんとその家族が安心して生活を送ることができます。そして、何よりも大切なのは、常に患者さんの尊厳と自分で決める権利を尊重することです。一人ひとりの気持ちに寄り添い、温かい心で世話をすることが、慢性期における介護と介助の本質と言えるでしょう。 患者さん、家族、そして医療や介護に携わる人々が協力し合い、より良い生活を送れるように力を尽くすことが、慢性期の世話における最も大切な要素です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 慢性期 | 病気の状態が比較的安定し、大きな変化がないものの、長い期間にわたる医療や日常生活の世話が必要な時期 |

| 介護 | 患者さんの生活全体を支える視点から、食事、入浴、排泄などの日常生活全般の世話を行うこと |

| 介助 | 歩いたり、服を着替えたりといった特定の動作や活動を支えること |

| 慢性期における介護・介助の重要性 | 身体的な世話だけでなく、心のケアや社会的な支えも大切。患者さん一人ひとりの状態に合わせた、心身と社会生活全体を包み込むような世話をする必要がある。 |

| 家族支援の重要性 | 介護を担う家族の身体的・精神的な負担を軽減するために、介護サービスの利用や休息の確保などを支援する必要がある。 |

| 包括的な支援体制 | 医師、看護師、介護士、ソーシャルワーカーなど、様々な専門職が連携し、包括的な支えの仕組みを作ることが大切。 |

| 社会全体の理解と支え | 質の高い世話を継続して提供するには、社会全体の理解と支えが欠かせない。 |

| 尊厳と自己決定権の尊重 | 常に患者さんの尊厳と自分で決める権利を尊重することが何よりも大切。 |

| 慢性期における介護と介助の本質 | 一人ひとりの気持ちに寄り添い、温かい心で世話をすること。 |

| 協働 | 患者さん、家族、そして医療や介護に携わる人々が協力し合い、より良い生活を送れるように力を尽くすことが最も大切。 |