うつ状態とは?その症状と対応

介護を学びたい

先生、「うつ状態」って、気分が落ち込むだけじゃなくて、体にも症状が出るんですか?

介護の研究家

そうだよ。気分が沈む、何事にも意欲がわかないといった心の症状だけでなく、食欲がなくなる、眠れない、体がだるいといった体の症状も現れるんだ。

介護を学びたい

じゃあ、体が疲れているだけかと思ったら、実はうつ状態だった、なんてこともあるんですか?

介護の研究家

その通り。だから、体の不調が続く場合は、心療内科や精神科で相談してみるのが良いんだよ。もしかしたら、うつ状態のサインかもしれないからね。

うつ状態とは。

『気持ちがふさぐ状態』について説明します。これは、気分が上がらない、憂うつな状態、落ち込んでいる、何事にもやる気が出ないといった、沈んだ気持ちがさらにひどくなった状態のことです。気分が落ち込む病気は、誰にでも起こりうると言われており、脳の働きに何らかの不調が生じていると考えられています。この病気を治すには、心の症状だけでなく、体の症状にも対処することが大切です。これは『介護』と『介助』に関する用語説明です。

うつ状態の全体像

心の状態が沈み、憂鬱な気分が長く続く状態を、うつ状態といいます。これは、一時的な落ち込みとは大きく異なり、日常生活に大きな影響を及ぼすほどの強い症状が現れます。

うつ状態になると、以前は楽しめていた趣味や活動にも興味や喜びを感じなくなります。例えば、好きな音楽を聴いても、以前のように感動したり、心が安らいだりする感覚が薄れてしまいます。また、友人との会話や外出なども億劫になり、次第に人と会うことを避けるようになることもあります。

心の状態だけでなく、身体にも様々な症状が現れます。食欲が減退し、何を食べても美味しく感じられない、あるいは逆に過食になることもあります。また、夜眠れない、あるいは朝早く目が覚めてしまうなど、睡眠にも影響が出ます。その他にも、疲れやすさ、頭痛、肩こり、便秘、めまいなど、様々な身体の不調が現れることがあります。

これらの心の変化や身体症状は、脳の働きに何らかの変化が起きていることを示しています。脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることで、気分や感情、意欲、思考力、睡眠などに影響を与えていると考えられています。

うつ状態は、特別な人がなる病気ではなく、誰もがなり得る身近なものです。仕事や家庭でのストレス、人間関係のトラブル、大きな病気や事故など、様々な要因がきっかけとなって発症する可能性があります。また、遺伝的な要因も関係していると考えられています。

うつ状態は、早期に適切な対応をすることで回復に向かうことができます。そのため、うつ状態について正しく理解し、少しでも兆候を感じたら、早めに専門家に相談することが大切です。家族や友人など、周囲の理解と支えも、回復への大きな力となります。

| うつ状態とは | 症状 | 原因 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 心の状態が沈み、憂鬱な気分が長く続く状態。一時的な落ち込みとは異なり、日常生活に大きな影響を及ぼす。 |

|

|

早期に適切な対応をすることで回復が可能。兆候を感じたら専門家に相談、周囲の理解と支えも重要。 |

うつ状態の主な症状

心の憂鬱は、まるで心に重い雲がかかったように、晴れやかな気持ちになることが難しくなります。深い悲しみや虚しさに襲われ、これまで楽しめていた趣味や活動にも喜びを見出せなくなります。この状態が長く続くと、将来への希望を失い、絶望感に苛まれることもあります。

物事への関心が薄れ、何をするにも気力が湧かないため、仕事や家事、学業など、日常生活を送る上で支障が出てきます。集中力も低下し、考えがまとまらなかったり、簡単な作業でもミスが増えたりすることがあります。

心だけでなく、体にも様々な変化が現れます。食欲が減退して体重が減少したり、逆に過食に走って体重が増加したりすることもあります。夜眠れない、あるいは寝ても疲れが取れないといった睡眠障害もよく見られます。体がだるく、疲れやすい、常に倦怠感に悩まされることもあります。また、頭痛、肩こり、めまいといった体の不調も現れることがあります。

これらの症状がいくつか重なり、日常生活に大きな支障が出ている場合は、うつ状態の可能性が高いと考えられます。症状を一人で抱え込まず、早めに医師や相談機関に相談することが大切です。相談することで、適切な助言や支援を受け、回復への道筋が見えてきます。一人で悩まず、周りの人に助けを求めることも考えてみましょう。家族や友人、職場の同僚など、信頼できる人に今の気持ちを話すだけでも気持ちが楽になることがあります。また、地域にある相談窓口や支援団体なども活用してみましょう。様々な支援策がありますので、自分に合った方法を見つけることが重要です。

| 心の症状 | 体の症状 | 行動の変化 | 対応策 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

うつ状態への対応

気持ちが落ち込んだ状態が長く続くことを、うつ状態といいます。この状態への向き合い方は、その度合いと理由によって様々です。

少し気分が沈んでいる程度の軽い状態であれば、毎日の暮らし方を整えたり、心に負担となることを減らしたりすることで、気分が上向くことがあります。例えば、決まった時間に寝起きし、バランスの良い食事を摂り、適度な運動をする。趣味や好きなことに時間を使うことも効果的です。また、専門家との面談を通して悩みを打ち明け、心の整理をすることも良いでしょう。

しかし、落ち込みが強く、日常生活に支障が出ている場合は、心療内科や精神科の先生に診てもらうことが必要です。診察を受けて、適切な治療を受けることが大切です。治療には、薬による治療と、先生との対話による治療があります。症状に合った方法で、じっくりと治療を進めていきます。

周りの人の理解と支えも、回復には欠かせません。家族や友人が温かく見守り、励ますことは、立ち直るための大きな力となります。「焦らず、ゆっくりと」「一人で抱え込まずに、誰かに話してみよう」など、声をかけて寄り添うことが大切です。

回復には時間がかかる場合もあります。焦らず、自分のペースで、じっくりと治療に取り組むことが大切です。そして、良くなったと思っても、油断せずに、再発を防ぐための工夫を続けることが重要です。定期的に医師の診察を受け、周りの人と繋がりを保ち、健康的な生活習慣を維持していくことが大切です。

| うつ状態の度合い | 対応策 | 周囲の対応 |

|---|---|---|

| 軽い状態(少し気分が沈んでいる程度) |

|

– |

| 重い状態(日常生活に支障が出ている) |

|

|

| 回復期 |

|

– |

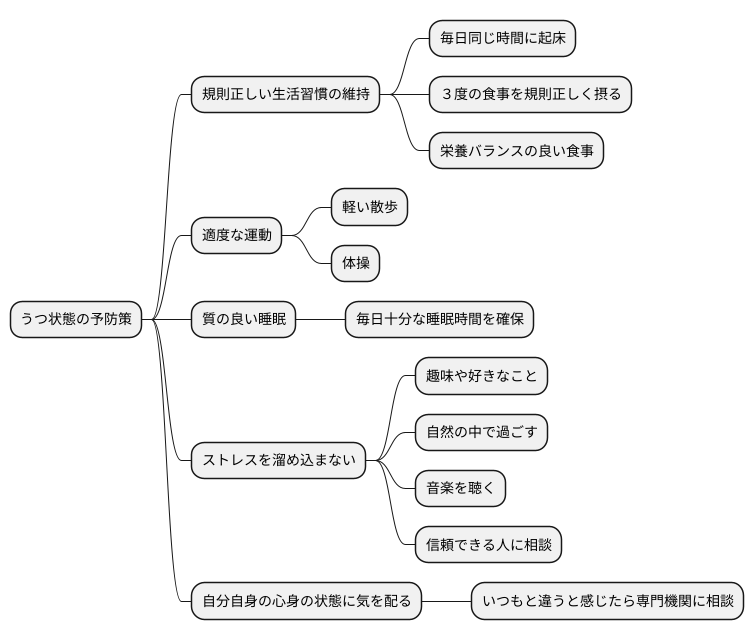

うつ状態の予防

気分が沈み込み、何事にも意欲がわかない状態が長く続くことを「うつ状態」と言います。この状態は、放置すると日常生活に大きな支障をきたすことがあります。そうなる前に、適切な予防策を講じることが重要です。

まず、規則正しい生活習慣を維持しましょう。毎日同じ時間に起床し、3度の食事を規則正しく摂ることで、体内時計が調整され、心身のバランスが整います。栄養バランスの良い食事も大切です。様々な食品を組み合わせて、必要な栄養素をしっかりと摂りましょう。また、適度な運動も効果的です。軽い散歩や体操など、無理のない範囲で体を動かすことで、気分転換になり、ストレス軽減にも繋がります。質の良い睡眠も欠かせません。睡眠不足は、心身の疲労を蓄積させ、うつ状態のリスクを高める要因となります。毎日、十分な睡眠時間を確保するように心がけましょう。

ストレスを溜め込まないことも重要です。趣味や好きなことに時間を費やす、自然の中でゆったりと過ごす、好きな音楽を聴くなど、自分に合った方法でストレスを発散しましょう。一人で抱え込まずに、家族や友人、職場の同僚など、信頼できる人に悩みを相談することも効果的です。話すことで気持ちが楽になり、新たな視点を得られることもあります。

自分自身の心身の状態に気を配り、変化に気付くことも大切です。以前は楽しめていたことが楽しめなくなったり、疲れやすくなったり、眠りが浅くなったりするなど、いつもと違うと感じたら、早めに専門機関に相談しましょう。早期に適切な対応をすることで、うつ状態の悪化を防ぐことができます。日頃から心身の健康を意識し、健やかな生活を送るように心がけましょう。

周りの人の支え

気分が落ち込み、何事にも意欲がわかない状態が続くうつ病。この病を抱える人は、周囲の理解と支えがとても大切です。家族や友人など、身近な人たちがどのように接すれば、回復への道を共に歩めるのでしょうか。

まず大切なのは、温かく見守る姿勢です。うつ病の人は、心の中に大きな負担を抱えています。元気を出せと励ましたり、気持ちを強く持てと促したりする言葉は、かえって負担を増してしまうことがあります。症状を軽く見ていると受け取られ、心をさらに閉ざしてしまう可能性もあるでしょう。ですから、批判や無理強いは避け、じっくりと耳を傾け、気持ちを受け止めることが重要です。

話を聞いてあげることも、大きな支えになります。つらい気持ちを言葉にすることで、心の中の重荷を少しでも軽くすることができるからです。話すことが難しい場合は、側にいるだけでも安心感を与えられるでしょう。一緒に散歩に出かけたり、好きな音楽を聴いたり、楽しい時間を共有するのも良いでしょう。

ただし、周囲の人だけで全てを解決しようと抱え込まず、専門家の助けが必要な場合もあることを理解しておくことも大切です。医療機関や相談窓口の情報提供など、適切な支援機関への橋渡し役も重要な役割です。

回復には時間がかかる場合もあります。焦らず、ゆっくりと寄り添い、支え続けることが、うつ病からの回復を大きく後押しするのです。

| 周囲の人の接し方 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 温かく見守る | 励ましたり、無理強いしたりせず、批判を避け、じっくりと耳を傾け、気持ちを受け止める |

| 話を聞いてあげる | つらい気持ちを言葉にすることで、心の中の重荷を軽くする。話すことが難しい場合は、側にいるだけでも良い。 |

| 楽しい時間を共有する | 一緒に散歩に出かけたり、好きな音楽を聴いたりする。 |

| 専門家の助けが必要な場合もあることを理解する | 医療機関や相談窓口の情報提供など、適切な支援機関への橋渡し役も担う。 |

| 焦らず、寄り添い、支え続ける | 回復には時間がかかる場合もあることを理解し、寄り添い続ける。 |

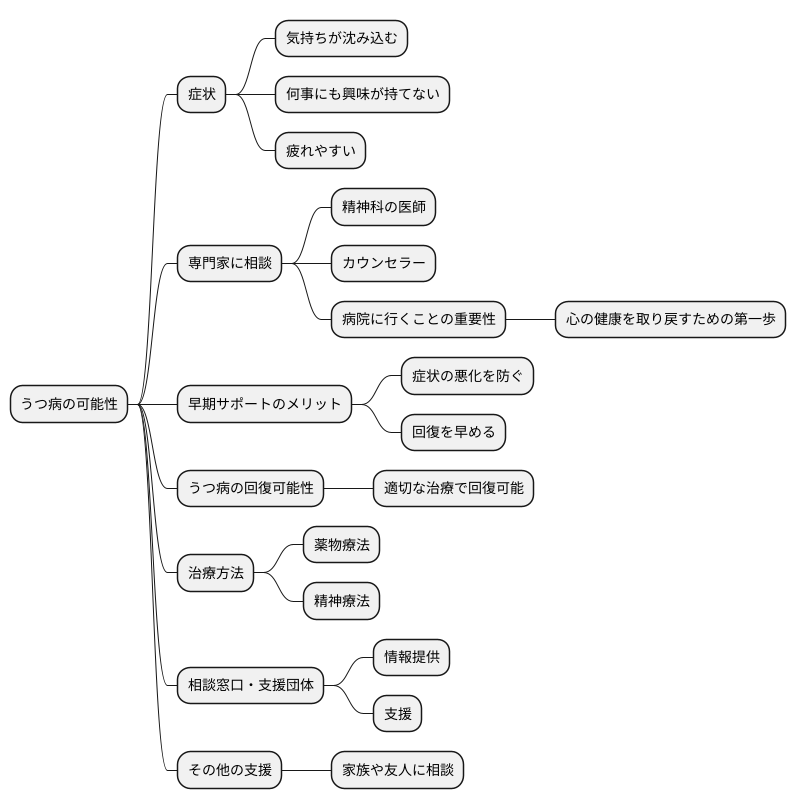

専門家への相談

気持ちが沈み込んでいる、何事にも興味が持てない、疲れやすいといった状態が長く続いていると、うつ病の可能性が考えられます。このような症状に心当たりがある場合は、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。

精神科の医師やカウンセラーは、心の問題に関する専門家です。彼らは、あなたの話をじっくりと聞き、適切な助言や治療方法を提案してくれます。病院に行くことは、体の不調の際に医師の診察を受けるのと同じように、心の健康を取り戻すための大切な一歩です。ためらったり、恥ずかしがったりする必要はありません。

早期に専門家のサポートを受けることは、症状の悪化を防ぎ、回復への道のりを早めることに繋がります。うつ病は、適切な治療を受ければ、ほとんどの場合、回復することができる病気です。

専門家は、薬物療法や精神療法など、様々な治療方法の中から、あなたの状態に合ったものを選択し、丁寧に説明してくれます。治療の内容や期間、費用など、気になることは何でも相談してみましょう。

また、地域によっては相談窓口や支援団体なども設置されています。これらの機関では、様々な相談を受け付けており、必要な情報提供や支援を行っています。一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。家族や友人など、信頼できる人に話を聞いてもらうことも、心の支えとなるでしょう。様々な方法を試し、より良い未来へと繋がる一歩を踏み出しましょう。