社会福祉の構造改革:契約制度への転換

介護を学びたい

先生、「社会福祉基礎構造改革」って、介護と介助に何か関係あるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。関係あるよ。「社会福祉基礎構造改革」は、簡単に言うと、それまで行政が全部決めていた福祉サービスを、利用者が自分で選べるように変えたんだ。 これは介護や介助のサービスを受ける人にも大きな影響を与えたんだよ。

介護を学びたい

つまり、自分で選べるようになったということですか?

介護の研究家

そうだよ。そして、民間の事業者もサービスを提供できるようになったから、色々な種類のサービスから選べるようになったんだ。例えば、今まで行政が提供していた訪問介護だけでなく、民間の事業者が提供する家事援助サービスなども選べるようになったんだよ。これは「介助」の内容にも関わってくるね。

社会福祉基礎構造改革とは。

『社会福祉の基礎を立て直す改革』(平成10年)という構想があります。これは、中央社会福祉審議会からの意見を受けて作られたものです。戦後長い間続いてきた、行政が福祉サービスを決めるしくみを、利用者と事業者が契約を結ぶしくみに変えるというものです。国民一人ひとりの自立と、企業などの民間サービスの活用を進め、子どもが少なく高齢者が増える社会での福祉にかかるお金の増加を抑えようというねらいです。民間の力を入れ、社会福祉のしくみを根本から変えようとする政策で、社会保障全体のしくみを改革する取り組みの一つです。この構想の中で、「介護」と「介助」という言葉の使い分けについて説明されています。

背景

我が国では、生まれる子どもの数が減り、高齢者の数が増えるという少子高齢化が急速に進んでいます。この少子高齢化によって、社会福祉、つまり、お年寄りや体の不自由な方などを支えるためのサービスにかかる費用は増え続けてきました。これまで、福祉サービスを受けるかどうか、どのようなサービスを受けるかは、行政、つまり国や自治体が決めていました。そして、その費用は税金で支払われていました。このような仕組みを措置制度といいます。措置制度では、行政が必要と判断したサービスを国民に与えるという考え方でした。しかし、この仕組みのままでは、将来、さらに高齢化が進んだ時に、福祉の費用が膨れ上がり、国として支出することが難しくなることが心配されていました。

そこで、社会福祉にかかるお金を減らし、より良いサービスを効率的に届けるために、社会福祉の仕組みを大きく変える必要が出てきました。この改革は、社会福祉だけの問題ではなく、年金や医療、介護など、国民の生活全体を支える社会保障制度全体を見直すという大きな流れの中で行われました。社会保障制度は、国民が安心して暮らせるように、健康や生活を守るための大切な仕組みです。社会福祉の改革も、この社会保障全体をより良く、より長く続けられるようにするための改革の一つでした。高齢化が進む中で、福祉サービスの需要は増加し続けることが予想されるため、限られた資源を有効に活用し、持続可能な制度を構築することが求められました。この改革によって、利用者一人ひとりの状況や希望に合わせた、より柔軟なサービス提供が可能になることが期待されました。また、サービスを提供する事業者間の競争も促進され、サービスの質の向上も目指されました。

| 背景 | 少子高齢化の急速な進展により、社会福祉サービスの費用が増加。従来の措置制度では、将来的な費用負担の増大が懸念されていた。 |

|---|---|

| 目的 | 社会福祉にかかる費用を削減し、効率的かつ質の高いサービス提供を実現するため、社会保障制度全体の見直しの中で社会福祉の仕組みを改革。 |

| 課題 | 高齢化の進展に伴い、福祉サービスの需要増加が見込まれる中で、限られた資源の有効活用と持続可能な制度の構築が必要。 |

| 期待される効果 | 利用者の状況や希望に合わせた柔軟なサービス提供、事業者間の競争促進によるサービスの質の向上。 |

改革の目的

この改革は、利用者一人ひとりの選択と自立を尊重し、より質の高いサービス提供を実現することを目的としています。これまでの措置制度では、サービスの種類や提供事業者は行政が決めていました。利用者はその決定に従ってサービスを受けるしかなく、自分の希望や状況に合ったサービスを選ぶ自由は限られていました。

この状況を変えるため、契約制度が導入されました。契約制度では、利用者自身がサービスの内容や提供事業者を自由に選べます。たとえば、自宅で暮らし続けたいという希望があれば、それに合った訪問型のサービスを選ぶことができますし、施設での生活を希望する場合は、設備や雰囲気などを比較検討して自分に最適な施設を選ぶことができます。このように、利用者自身が主体的に選択できることで、多様なニーズに対応したきめ細やかなサービス提供が可能になります。

また、契約制度への移行は、サービス提供事業者間の競争も促進します。より良いサービスを提供しようと、事業者は工夫を凝らし、質の向上に努めるでしょう。利用者は複数の事業者から自分に合ったサービスを選ぶことができるため、事業者は利用者の満足度を高めるために努力することが求められます。これにより、サービス全体の質の向上と効率化が期待されます。さらに、民間事業者の参入障壁も低くなるため、多様な事業者がサービスを提供するようになり、利用者の選択肢はさらに広がります。

このように、措置制度から契約制度への転換は、利用者本位のサービス提供体制を構築し、誰もが安心して生活を送れる社会を実現するための重要な一歩となります。

| 改革の目的 | これまでの措置制度 | 新しい契約制度 | 契約制度のメリット |

|---|---|---|---|

| 利用者一人ひとりの選択と自立を尊重し、より質の高いサービス提供を実現 | 行政がサービスの種類や提供事業者を決定 | 利用者自身がサービスの内容や提供事業者を自由に選択 | 利用者のニーズに合ったきめ細やかなサービス提供 |

| 利用者の選択の自由が制限 | 自宅での生活や施設での生活など、希望に合ったサービスを選択可能 | サービス提供事業者間の競争促進 | |

| 利用者は主体的に選択 | サービス全体の質の向上と効率化 | ||

| 利用者の満足度向上 | |||

| 民間事業者の参入障壁低下 |

改革の内容

この改革によって、介護を取り巻く状況は大きく変わりました。まず、サービスを提供する事業者の種類が増えたことで、以前は社会福祉法人という限られた団体が担っていた役割を、営利を目的とする会社など、様々な団体が担うことができるようになりました。この変化により、多様なサービスが提供されるようになり、一人ひとりの状況に合ったきめ細やかな支援を受けやすくなりました。例えば、従来の施設でのケアだけでなく、自宅で生活を続けたいという希望を持つ人向けに、訪問介護や通所介護といった在宅サービスの選択肢も増えました。

次に、サービスを受ける人が費用の一部を負担するようになりました。これまでは費用が無料、もしくは少額だったため、サービスが本当に必要な人だけでなく、そうでない人も利用することがありました。利用者負担を導入することで、サービスを適切に利用してもらおうという狙いがあります。また、集まった費用はより質の高いサービスを提供するために使われ、介護全体の質の向上に繋がることが期待されます。

さらに、それぞれの事業所が提供するサービスの内容や費用に関する情報が公開されるようになりました。これまでは情報が限られていたため、自分に合ったサービスを見つけるのが難しかった人も、様々な事業所の情報を比較検討することで、自分の希望や状況に合ったサービスを選ぶことができるようになりました。例えば、自宅から近い場所、費用が安い場所、特定のケアに特化した場所など、自分の優先順位に合った事業所を選べるようになり、利用者の満足度向上に貢献しています。このように、今回の改革は、サービスの質の向上、利用者の選択の幅の拡大、そして介護の持続可能性の確保に繋がる大きな変化となりました。

| 改革のポイント | 変化の内容 | 効果 |

|---|---|---|

| サービス提供事業者の多様化 | 社会福祉法人以外の営利企業なども参入 | 多様なサービス提供、きめ細やかな支援 |

| 利用者負担の導入 | サービス利用者の一部負担 | サービスの適切な利用促進、質の向上 |

| サービス情報の公開 | 各事業所のサービス内容・費用等の情報公開 | 利用者による比較検討、希望に合ったサービス選択 |

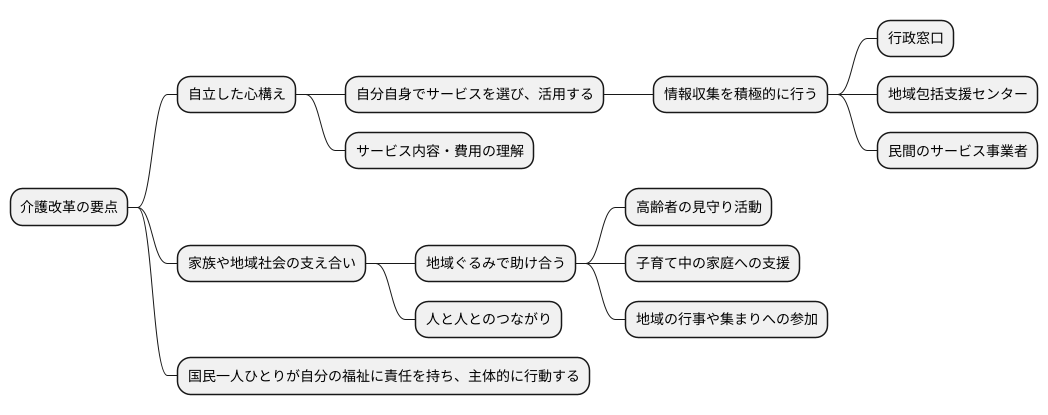

国民の役割

この改革は、国民一人ひとりの自立した心構えを大切にしています。これまでのように、ただ行政のサービスを待つのではなく、自分自身で必要なサービスを選び、活用するという、積極的な姿勢が求められています。

具体的には、住んでいる地域でどのようなサービスが受けられるのかを自ら調べ、自分の状況に合ったものを選ぶ必要があります。行政の窓口に相談するだけでなく、地域包括支援センターや民間のサービス事業者などに問い合わせるなど、情報収集を積極的に行うことが大切です。また、サービスの内容や費用についてもきちんと理解し、納得した上で利用することが重要です。

さらに、この改革では、家族や地域社会の支え合いも重視されています。高齢になった親の介護を、兄弟姉妹で協力して行ったり、近所の人々が困っている人に手を差し伸べたりするなど、地域ぐるみで助け合うことが期待されています。

例えば、一人暮らしの高齢者の見守り活動や、子育て中の家庭への支援など、地域住民が主体となって行う活動が活発化しています。また、地域の行事や集まりに参加することで、人と人とのつながりを深め、支え合いの輪を広げていくことも重要です。

このように、国民一人ひとりが自分の福祉に責任を持ち、主体的に行動することが、この改革を成功させるための重要な鍵となります。行政任せではなく、自分自身で考え、行動することで、より良い福祉社会を実現できるはずです。

改革後の課題

契約に基づく制度に移行したことで、利用する人が選べるサービスの種類は増えました。しかし、多くの選択肢の中から自分に合ったサービスを見つけることや、サービスの内容を理解して選ぶことが難しくなったという側面もあります。パンフレットやホームページを見比べても、専門的な言葉が多く、違いが分かりづらいという声も聞かれます。それぞれの人の状況に合わせた相談支援体制の充実や、分かりやすい情報提供の工夫が求められています。

また、サービスの質を保ち、利用する人を守るためには、事業者に対する適切な管理体制が必要です。質の高いサービスを提供するために、事業者への研修や指導を充実させる必要があります。同時に、利用者からの意見や苦情を適切に処理する仕組みを作ることも重要です。近年は、事業者による不正請求などの問題も発生しており、より厳しい監督や監査体制の構築が急務となっています。

さらに、利用者負担の導入によって、経済的な差によるサービス利用の不平等が生じているという指摘もあります。収入が少ない人は必要なサービスを我慢したり、利用を控えるといった状況も生まれています。誰もが安心して必要なサービスを受けられるよう、負担の軽減策や経済的な支援策の検討が必要です。例えば、所得に応じて負担額を変える仕組みや、利用料の補助制度などを検討する必要があります。

加えて、サービスを利用したくても、住んでいる地域に提供事業所が少ない、あるいは利用できるサービスの種類が少ないといった地域格差の問題もあります。都市部と地方でサービス提供体制に差が出ないように、地方への事業所誘致や人材育成のための支援策も必要です。これらの課題を解決するために、国や地方自治体は利用者の声を聞きながら、制度の改善に継続的に取り組んでいく必要があります。

| 課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| サービス選びの難しさ | 多くの選択肢から自分に合ったサービスを見つけるのが困難。専門用語が多く、サービス内容の理解が難しい。 | 相談支援体制の充実、分かりやすい情報提供 |

| サービスの質の確保 | 事業者による不正請求などの問題発生。質の高いサービス提供と利用者保護のための適切な管理体制が必要。 | 事業者への研修・指導の充実、利用者からの意見・苦情処理の仕組みづくり、監督・監査体制の強化 |

| 利用者負担による不平等 | 経済的な差によるサービス利用の不平等。低所得者はサービス利用を我慢する可能性も。 | 負担軽減策・経済的支援策の検討(例: 所得に応じた負担額変更、利用料補助) |

| 地域格差 | 地域によってサービス提供事業所やサービスの種類が少ない。都市部と地方の格差是正が必要。 | 地方への事業所誘致、人材育成支援 |

今後の展望

これからの社会福祉は、周りの状況が変わるのに合わせて、その形を変えていく必要があります。特に、これからもっと進む高齢化や、人それぞれで違う色々な要望にこたえるためには、今の制度をよく見直したり、新しいサービスを作ったりすることが必要です。

例えば、高齢者が増える中で、介護を必要とする人も増えていきます。これまでのような施設でのケアだけでなく、住み慣れた家で暮らし続けられるように、訪問介護やデイサービスといった在宅サービスをもっと充実させる必要があります。また、認知症の人や、障害のある人など、それぞれに合ったサービスを提供するためには、きめ細かいニーズの把握と、それに合わせた支援の提供が重要になります。

さらに、地域で支え合う仕組みを作ることも大切です。高齢者や障害のある人が、地域の中で孤立することなく、安心して暮らせるように、近所の人やボランティアが協力して、見守りや買い物支援などを行うことが重要です。また、地域包括支援センターなどの役割を強化し、様々な相談に対応できる窓口を整備していくことも必要です。

そして、コンピューターやインターネットを使ったサービス提供も、これからの社会福祉を支える上で欠かせません。例えば、オンラインで相談を受け付けたり、健康状態を管理するアプリを活用したりすることで、より効率的で質の高いサービスを提供することが可能になります。

社会福祉の未来が良いものになるかどうかは、私たち一人ひとりの考え方が大切です。どのような社会を作っていきたいのか、そしてそのために何ができるのかを、みんなで一緒に考えて、行動していく必要があります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 高齢化の進展と多様なニーズへの対応 |

|

| 地域における支え合いの構築 |

|

| ICTの活用 |

|

| 社会福祉の未来像 |

|