介護における人材不足の深刻さ

介護を学びたい

先生、「マンパワー」って言葉をよく聞きますが、介護と介助にはどんな関係があるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。マンパワーとは、人の力、働き手という意味だ。介護の現場では、高齢者や障がいのある方の生活を支えるために、多くの働き手が必要となる。介助もその一部で、食事や移動など、一人では難しいことを手伝うことだ。つまり、介護や介助をするためには、マンパワーが必要不可欠なんだ。

介護を学びたい

なるほど。介護も介助も、人がいないと成り立たないんですね。でも、どうしてマンパワーが足りないんですか?

介護の研究家

そうだね。高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人は増えているのに、介護の仕事は大変で、賃金も低いというイメージを持たれているため、働き手がなかなか集まらないんだ。そのため、マンパワー不足が深刻な問題になっているんだよ。

マンパワーとは。

「介護」と「介助」について説明します。「マンパワー」という言葉がよく使われますが、これは「人手」や「労働力」という意味です。「マンパワーが足りない」と言うのは「人手が足りない」という意味です。今の介護の現場では人手が足りていないと言われており、2025年度には約32万人の介護職員が足りなくなると予想されています。

人材不足の現状

我が国の高齢化は急速に進んでおり、介護を必要とする人は増え続けています。それと同時に、介護の現場では深刻な人材不足が大きな問題となっています。介護職員の数は需要に追いついておらず、この状況は介護サービスの質の低下や、職員の負担増につながっています。

厚生労働省の推計によれば、2025年度には約32万人の介護職員が不足すると予測されています。これは大変深刻な数字であり、この状況がさらに悪化すれば、介護の現場は崩壊の危機に直面する可能性も否定できません。

では、なぜこのような人材不足が生じているのでしょうか。その背景には、低い賃金、重労働、そして厳しい労働環境といった多くの課題が山積しています。長時間労働や夜勤、精神的・肉体的負担の大きさなどが、介護職を敬遠する要因となっていると考えられます。また、賃金が他の業種と比べて低いことも、人材確保を難しくしている大きな理由の一つです。

これらの課題を解決しない限り、人材不足は解消されません。質の高い介護サービスを提供し続けるためには、より多くの優秀な人材を確保することが必要不可欠です。そのためには、まず介護職員の処遇改善を図り、賃金を引き上げることが重要です。また、労働時間短縮や、より働きやすい労働環境の整備も必要です。さらに、介護の仕事の魅力をもっと多くの人に知ってもらい、将来の担い手を育成していくことも、人材確保のための重要な取り組みと言えるでしょう。国や自治体、そして介護事業者は協力して、これらの課題解決に早急に取り組む必要があります。

| 現状 | 高齢化の進展に伴い介護需要が増加 | 介護現場の人材不足が深刻化 | |

|---|---|---|---|

| 問題点 | 2025年度には約32万人の介護職員不足予測 | 介護サービスの質低下、職員の負担増 | |

| 人材不足の要因 | 低い賃金 | 重労働、厳しい労働環境(長時間労働、夜勤、精神的・肉体的負担) | |

| 解決策 | 介護職員の処遇改善(賃金引上) | 労働時間短縮、働きやすい労働環境整備 | 介護の仕事の魅力発信、将来の担い手育成 |

| 必要性 | 質の高い介護サービス提供のための優秀な人材確保 | ||

| 今後の取り組み | 国、自治体、介護事業者の協力による課題解決 | ||

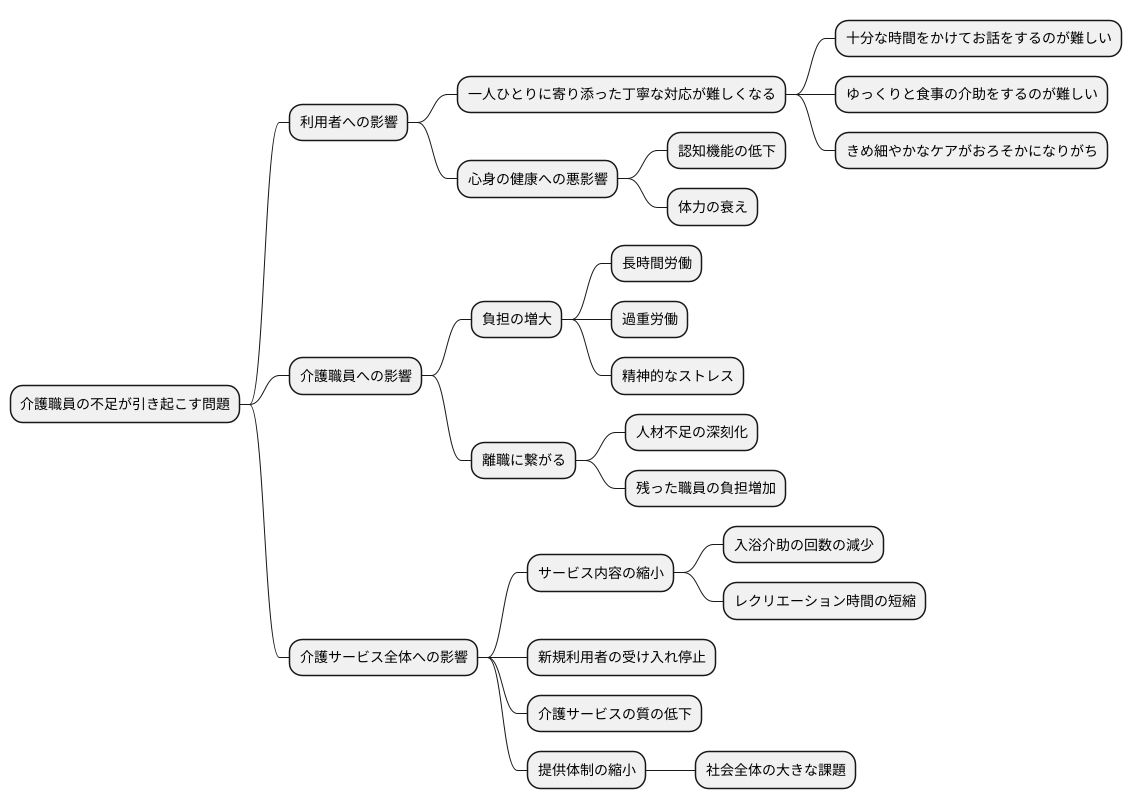

不足による影響

介護職員の不足は、様々な深刻な問題を引き起こしています。まず、一人ひとりの職員が担当する利用者の数が増えてしまうため、一人ひとりに寄り添った丁寧な対応が難しくなります。十分な時間をかけてお話をする、ゆっくりと食事の介助をする、といった一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなケアがおろそかになりがちです。その結果、利用者の皆さんの生活の質は低下し、心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、会話が減ることで認知機能の低下が早まったり、運動不足から体力が衰えたりするといったリスクが高まります。

また、介護職員の負担も増大します。限られた人数で多くの利用者を担当するため、長時間労働や過重労働を強いられることになりかねません。肉体的な疲労だけでなく、精神的なストレスも大きくなり、離職につながる大きな要因となります。こうして職員が辞めてしまうと、人材不足はさらに深刻化し、残った職員の負担はさらに増えるという悪循環に陥ってしまいます。

さらに、人材不足は介護サービス全体の提供体制にも大きな影響を与えます。必要な人員を確保できないため、サービス内容を縮小せざるを得ない場合もあります。例えば、入浴介助の回数を減らしたり、レクリエーションの時間を短縮したりといった対応を迫られるかもしれません。また、新規の利用者の受け入れを停止するケースも増えています。介護を必要としているにもかかわらず、サービスを受けられない人が出てしまうことは、社会全体にとって大きな損失です。今後ますます高齢化が進む中で、介護サービスの質の低下や提供体制の縮小は、社会全体の大きな課題と言えるでしょう。

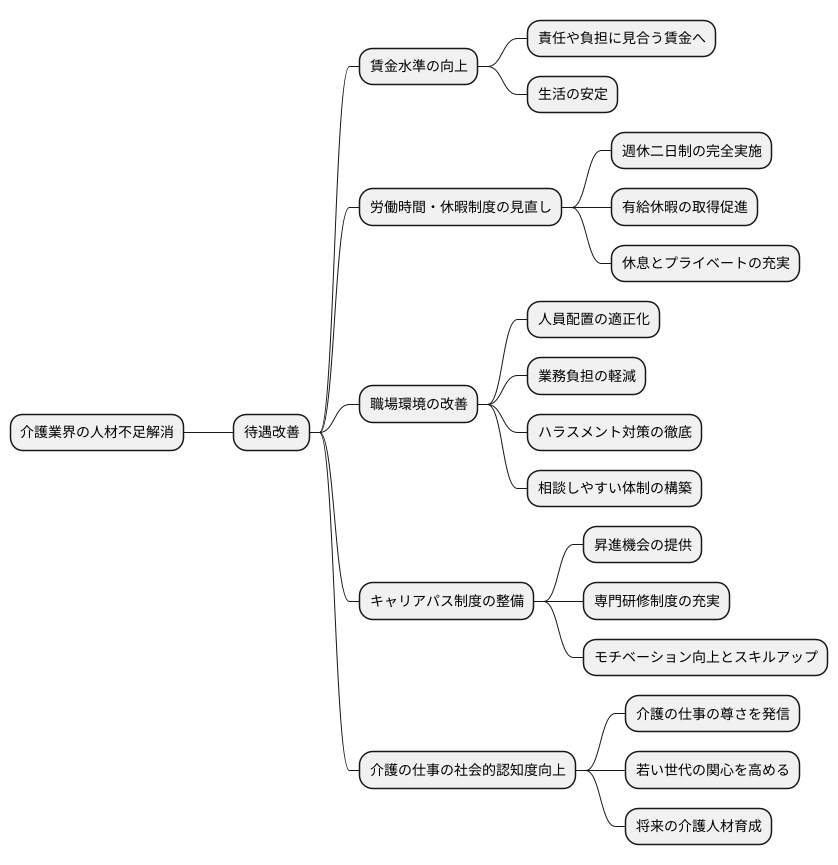

待遇改善の必要性

人材不足が深刻さを増す介護業界において、職員の確保は喫緊の課題です。その解決策として、待遇改善は最も重要な要素の一つです。待遇改善とは、単に賃金を上げるだけでなく、労働環境全体をより良くしていくことを意味します。

まず、賃金水準の向上は不可欠です。他の職種と比べて低い水準にある賃金を、責任や負担に見合うレベルまで引き上げる必要があります。生活の安定が確保されなければ、安心して働き続けることは難しく、優秀な人材の確保や定着は望めません。

次に、労働時間や休暇制度の見直しも重要です。長時間労働や不規則な勤務体系は、職員の心身に大きな負担をかけます。週休二日制の完全実施や、有給休暇の取得促進など、職員が休息を取り、プライベートを充実させられるような環境づくりが必要です。

さらに、職場環境の改善も欠かせません。人員配置の適正化や、業務負担の軽減を図ることで、職員一人ひとりの負担を減らし、働きやすい環境を整備する必要があります。また、ハラスメント対策の徹底や、相談しやすい体制の構築も重要です。安心して働ける環境があってこそ、職員は能力を最大限に発揮できます。

加えて、キャリアパス制度の整備も重要です。経験や能力に応じた昇進の機会や、専門性を高めるための研修制度などを充実させることで、職員のモチベーション向上とスキルアップを図り、やりがいを持って働き続けられるようにする必要があります。

最後に、介護の仕事の社会的認知度を高めることも重要です。介護の仕事は、人の人生に寄り添い、支える、尊い仕事です。その魅力を広く社会に発信し、若い世代の関心を高めることで、将来の介護人材を育成していく必要があります。

技術活用の可能性

深刻な人手不足が続く介護現場において、技術の活用は明るい兆しと言えるでしょう。介護ロボットや情報通信技術といった様々な技術は、現場の負担軽減やサービスの質向上に大きな可能性を秘めています。

まず、介護ロボットは肉体労働の軽減に大きく貢献します。例えば、利用者の方を抱きかかえる移乗介助や、排泄の介助などは、介護職員にとって大きな身体的負担となります。介護ロボットを活用することで、これらの負担を軽減し、職員の腰痛などの職業病予防にも繋がります。また、ロボットは利用者の方の見守りや、会話によるコミュニケーション支援といった役割も担うことが期待されています。

情報通信技術の活用も、介護現場の効率化に欠かせません。利用者の方の情報、例えば健康状態や生活習慣などを記録し、関係者間で共有することで、より適切なケアを提供できるようになります。また、介護記録の作成や勤怠管理といった事務作業を効率化することで、職員が本来の業務である利用者の方へのケアに集中できる時間を増やすことができます。

これらの技術を導入することで、人手不足という大きな課題の解決に近づくことができます。より質の高い、きめ細やかな介護サービスを提供できる体制を築き、利用者の方々が安心して暮らせる社会を実現するためにも、技術の活用は不可欠です。

ただし、技術導入には初期費用や維持費用など、コスト面での課題が存在します。そのため、国や自治体による導入支援や費用補助といった制度的なサポートが重要です。技術開発の促進とともに、導入しやすい環境整備も同時に進めていく必要があるでしょう。

| 技術 | 活用例 | 効果 |

|---|---|---|

| 介護ロボット | 移乗介助、排泄介助、見守り、コミュニケーション支援 | 職員の身体的負担軽減、腰痛などの職業病予防、利用者へのケア向上 |

| 情報通信技術 | 利用者情報の記録・共有、介護記録作成、勤怠管理 | 適切なケアの提供、事務作業の効率化、職員のケア集中時間の増加 |

技術導入の課題:初期費用、維持費用

必要な対策:国や自治体による導入支援、費用補助、技術開発促進、導入しやすい環境整備

社会全体の理解

高齢化が進むにつれて、介護の大切さは増していく一方です。しかし、介護の現場は深刻な人手不足という問題を抱えています。この問題は、特定の個人や団体だけで解決できるものではなく、社会全体で取り組むべき課題です。

そのためには、まず国民一人ひとりが介護の現状や課題について正しく理解することが重要です。介護の仕事は肉体的にも精神的にも負担が大きく、介護職員の方々は日々懸命に努力を重ねています。そういった方々への感謝の気持ちを持つとともに、彼らの労働環境の改善や待遇向上について真剣に考える必要があります。

介護職員に対する感謝の気持ちを持つことはもちろん大切ですが、それだけでは十分ではありません。介護を支える仕組みを理解し、より良い制度や政策を実現するために、私たち一人ひとりが積極的に関与していく必要があります。例えば、介護保険制度の内容や地域における介護サービスの提供状況について学び、自分の意見を持つことが大切です。そして、選挙に参加したり、地域住民の会合に出席したりするなどして、自分の意見を積極的に表明していくことが重要です。

介護は、高齢者や障がいを持つ方々にとって、日常生活を送る上で欠かせないものです。そして、介護が必要な方々を支えることは、社会全体の責任です。国民一人ひとりが介護に対する理解を深め、積極的に関わっていくことで、質の高い介護サービスが持続的に提供されるようになり、誰もが安心して暮らせる社会を実現できるはずです。高齢化社会を迎えた今、社会全体で介護を支える仕組みを築き、将来世代に負担を先送りすることなく、持続可能な社会を築いていくことが、私たちの世代の重要な使命と言えるでしょう。

| 現状 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 高齢化の進展により介護の重要性が増大 | 介護現場の深刻な人手不足 |

|

| 介護は日常生活に不可欠 | 介護が必要な人の支えは社会全体の責任 |

|