前頭側頭型認知症:知っておきたい特徴と対応

介護を学びたい

先生、「前頭側頭型認知症」の人の介護と介助って、他の認知症の方と比べて何か違いはありますか?

介護の研究家

良い質問ですね。他の認知症と比べて、前頭側頭型認知症の方は、初期には社会性の欠如や抑制がきかないといった行動が目立ちます。なので、介護する上では、周りの人に迷惑をかけないよう配慮しつつ、本人の尊厳を傷つけないように接することが大切になります。一方、介助の場面では、病気が進行すると意欲や活動性の低下が見られるため、食事や移動の介助が必要になってきます。

介護を学びたい

なるほど。具体的に言うと、どんな介助や介護が必要になってくるのでしょうか?

介護の研究家

例えば、初期には、周りの人に迷惑をかけるような行動を抑制するのではなく、違う行動に気を向けさせる工夫が必要です。進行期には、食事や移動、排泄の介助が必要になってきます。また、意欲の低下に対しては、本人が楽しめるような活動を見つけるのも介護の大切なポイントです。

前頭側頭型認知症とは。

『前頭側頭型認知症』とは、脳の前の方にある前頭葉と側頭葉が縮んでしまうことが原因で起こる認知症の一つです。この病気になると、人との付き合いや周りの状況を考えずに、同じことを何度も繰り返すといった様子が見られます。症状が出始めた頃は、服装や身なりに気を遣わなくなったり、失礼な行動が目立つようになったり、感情のままに行動してしまったりすることがあります。そして、多くの場合、本人は自分の行動がおかしいことに気づいていません。また、注意したり止めたりしようとすると、興奮して乱暴な行動に出ることもあります。病気が進んでいくと、何をするにも意欲がなくなり、活動量が減って、話す言葉も少なくなっていく人が多く見られます。一日中ベッドで横になっている時間が長くなり、筋肉も衰えて、食事の量も減り、体を動かすことも少なくなっていきます。

前頭側頭型認知症とは

前頭側頭型認知症は、脳の額側前方の前頭葉と耳側の側頭葉が縮んでしまうことで起こる認知症の一種です。もの忘れが主な症状であるアルツハイマー型認知症とは異なり、前頭側頭型認知症は、行動や人格の変化、言葉の理解や発語といった言語能力の低下が初期症状として現れることが特徴です。例えば、以前は温厚だった人が急に怒りっぽくなったり、周りの人に無関心になったり、同じ言葉を繰り返したり、言葉の意味が理解できなくなったりすることがあります。

これらの変化は、社会生活に大きな支障をきたし、家族や友人との関係を難しくする可能性があります。例えば、社会的なマナーやルールを守れなくなったり、衝動的な行動が増えたり、周囲の状況を理解することが難しくなるため、日常生活を送る上で様々な困難が生じます。また、感情のコントロールが難しくなり、急に泣き出したり、笑ったりするなど、感情の起伏が激しくなる場合もあります。

前頭側頭型認知症の進行速度は人によって大きく異なります。ゆっくりと症状が進む人もいれば、急速に悪化する人もいます。病状の進行に伴い、徐々に日常生活動作にも支障が現れ、食事や着替え、入浴などの介助が必要になることもあります。また、徘徊や妄想、幻覚などの症状が現れる場合もあります。

早期に診断を受け、適切な対応をすることが重要です。現在のところ、前頭側頭型認知症を根本的に治す治療法はありませんが、症状を和らげる薬物療法や、日常生活を支援するための非薬物療法があります。周囲の理解と適切なサポートがあれば、より良い生活を送ることが可能になります。

| 症状 | 問題点 | 経過 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 行動や人格の変化、言語能力の低下(例:怒りっぽくなる、無関心になる、同じ言葉を繰り返す、言葉の意味が理解できなくなる) | 社会生活への支障(例:マナーやルールを守れない、衝動的な行動、状況理解の困難) | 進行速度は人それぞれ(ゆっくり進む場合もあれば、急速に悪化する場合もある) 病状の進行に伴い、日常生活動作にも支障 徘徊や妄想、幻覚などの症状が現れる場合も |

早期診断と適切な対応 薬物療法や非薬物療法、周囲の理解とサポート |

初期に見られる変化

前頭側頭型認知症の初期に見られる変化は、周りの人から見ると、まるで別人のようになってしまったかのように感じられることがあります。その人のこれまでの人となりとは異なる行動が現れるため、家族や友人は戸惑いを感じることが少なくありません。

例えば、以前は几帳面で整理整頓を欠かさなかった人が、急に身だしなみに無頓着になり、服装や髪型が乱れていても気にしなくなることがあります。また、社交的で誰とでも明るく話していた人が、人との交流に関心を示さなくなり、引きこもりがちになることもあります。さらに、礼儀正しく周りの人に配慮していた人が、失礼な言葉遣いをしたり、場の空気にそぐわない行動をとるようになり、人間関係に支障をきたすこともあります。

これらの社会的な行動の変化に加えて、同じ行動や発言を繰り返す、いわゆる常同行動も見られることがあります。例えば、同じ歌を何度も歌ったり、同じ質問を繰り返し尋ねたりすることがあります。また、衝動を抑えることが難しくなり、急に大声を出したり、衝動買いをしたり、万引きなどの反社会的な行動につながることもあります。さらに、状況を理解する能力が低下し、場の雰囲気を読めない、皮肉や冗談が通じないといった変化も現れます。

これらの変化は、本人が自覚していない場合が多く、家族や友人から指摘されても、自分が病気であることを認めなかったり、逆に怒り出したりすることがあります。そのため、周囲の人は、本人の変化に戸惑いながらも、病気によるものだと理解し、適切な対応をすることが重要です。焦らず、ゆっくりと本人のペースに合わせて接することで、穏やかな関係を築き、安心して生活できる環境を整えることが大切です。

| 変化の種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 社会的な行動の変化 |

|

| 常同行動 |

|

| 状況理解能力の低下 |

|

| 病気への認識の欠如 |

|

病気の進行と症状の変化

前頭側頭型認知症は、時間の経過とともに症状が確実に進んでいく病気です。初期には、周りの人が変化に気付くような行動や人格の変化が見られます。例えば、頑固になったり、周りの人の気持ちを考えずにふるまったり、同じ行動を繰り返したりすることがあります。

病気が進むにつれて、言葉の症状が目立つようになります。話す言葉が出てこなくなったり、相手が話している言葉の意味が理解できなくなったりします。また、文字が読めなくなったり、書けなくなったりすることもあります。このような言語障害は、日常生活でのコミュニケーションを困難にし、本人だけでなく、周りの家族にも大きな負担となります。

意欲や活動性の低下も、前頭側頭型認知症の特徴的な症状です。以前は活発だった人が、何もする気が起きず、一日中ぼんやりと過ごしたり、ベッドで横になっていたりするようになります。趣味や仕事への関心が薄れ、以前楽しんでいたことができなくなることもあります。このような状態は、「無為無関」とも呼ばれ、進行すると、身の回りのことができなくなり、介護が必要な状態になります。

さらに病気が進行すると、身体機能の低下も現れます。食欲が低下し、食事量が減って体重が減少したり、歩行が困難になり、転倒しやすくなったりします。排泄のコントロールができなくなることもあります。これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたすため、介護の負担が増大し、専門的なケアが必要になる場合もあります。前頭側頭型認知症は、症状の進行の程度や現れ方に個人差がありますが、早期発見と適切な対応が重要です。

| 症状の段階 | 主な症状 |

|---|---|

| 初期 | 行動や人格の変化(頑固になる、周りの人の気持ちを考えずにふるまう、同じ行動を繰り返す) |

| 中期 | 言葉の症状(言葉が出てこない、言葉の意味が理解できない、文字が読めない、書けない)、意欲や活動性の低下(無為無関)、日常生活のコミュニケーションが困難 |

| 後期 | 身体機能の低下(食欲低下、体重減少、歩行困難、転倒しやすい、排泄コントロール困難)、介護の負担増大、専門的なケアが必要 |

適切な対応と支援の重要性

前頭側頭型認知症の方は、周りの方の理解と適切な対応によって、穏やかに過ごすことができます。この病気は、感情や行動、言葉に変化が現れるため、周りの方の接し方がとても大切です。

まず、病気に対する正しい知識を持つことが重要です。前頭側頭型認知症は、感情の起伏が激しくなったり、周りの人とトラブルを起こしやすくなったりする症状が現れます。これらの症状は、病気によるものだと理解することで、落ち着いて対応できるようになります。感情的な言動に対しても、頭ごなしに叱ったりせず、まずは落ち着いて話を聞くようにしましょう。

患者さんの安全を守ることも大切です。病気の影響で、判断力が低下したり、衝動的な行動をとってしまうことがあります。火の元の確認や、包丁などの危険な物の管理、交通事故に遭わないように外出時の付き添いなど、状況に応じて安全対策を工夫する必要があります。

病気の進行に合わせて、介護サービスの利用も検討しましょう。専門の介護職員は、認知症の方への対応に慣れており、適切なケアを提供することができます。入浴や食事、排泄などの身体的な介助だけでなく、精神的な支えにもなってくれます。また、介護サービスを利用することで、ご家族の負担を軽減することもできます。ケアマネージャーや医療機関と相談しながら、患者さんとご家族にとって最適なケアプランを作成していくことが大切です。

周りの方の理解と適切な対応は、前頭側頭型認知症の方の生活の質を大きく左右します。専門家の助言も得ながら、患者さんが安心して暮らせるよう、温かく見守り、支えていくことが重要です。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 病気の理解 | 前頭側頭型認知症は感情や行動、言葉に変化が現れる病気。症状は病気によるものと理解し、落ち着いて対応する。 |

| 傾聴 | 感情的な言動を頭ごなしに叱らず、落ち着いて話を聞く。 |

| 安全確保 | 判断力低下や衝動的な行動への対策(火の元、刃物、交通事故など)状況に応じて安全対策を工夫する。 |

| 介護サービスの利用 | 病気の進行に合わせて、身体介助・精神的支援・家族の負担軽減のため、ケアマネ/医療機関と相談し最適なケアプランを作成。 |

| 周囲の理解と支援 | 温かく見守り、支えることで、患者さんの生活の質向上に繋がる。専門家の助言を得ながら、安心して暮らせる環境を作る。 |

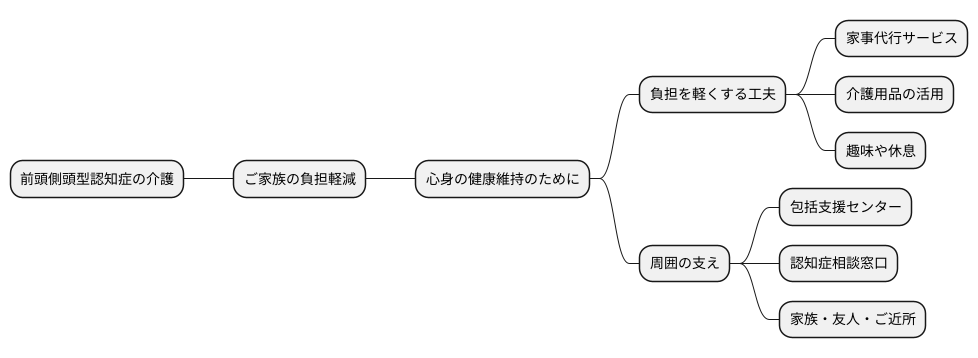

介護者の負担軽減と支援体制

前頭側頭型認知症の方を支えるご家族は、大変なご苦労を抱えていらっしゃいます。この病気は、患者さんの行動や性格に大きな変化をもたらすため、介護する側は精神的に大きな負担を感じることが少なくありません。患者さんの予期せぬ行動への対応や、変化し続ける状況への適応は、心も体も疲弊させてしまう可能性があります。

ご家族の皆様が、ご自身の心身の健康を保ちながら介護を続けるためには、負担を軽くする工夫と、周囲の支えがとても大切です。

まず、ご自身の負担を減らす方法を探してみましょう。例えば、家事の一部を外部のサービスに頼ったり、介護用品を活用したりすることで、日々の負担を少しでも軽くすることができます。また、ご自身の時間を持つことも大切です。趣味の時間や休息の時間を確保することで、気持ちにゆとりが生まれます。

次に、周囲の支援を積極的に活用しましょう。地域には、様々な支援体制が整っています。お住まいの地域にある包括支援センターや、認知症に関する相談窓口などに連絡すると、介護に関する様々な情報を得られます。利用できるサービスや制度、介護の具体的な方法など、様々な相談に乗ってくれます。また、家族や友人、ご近所の方などに、気軽に悩みを話したり、具体的な手伝いをお願いすることも考えてみてください。周囲の人々と協力することで、介護の負担を分け合い、より長く介護を続けることができます。

介護は長期に続くため、ご家族の皆様が健康でいることが何よりも大切です。ご自身の心身の健康を第一に考え、無理なく介護を続けていけるように、様々な工夫と支援を活用してください。

研究の進展と未来への展望

前頭側頭型認知症は、原因や治療法が未だ確立されていない難病です。患者さん自身だけでなく、支える家族にとっても大きな負担となる病気であるため、研究の進展が切望されています。

近年、この病気に関する研究は大きく進歩しています。例えば、病気の原因となる遺伝子やたんぱく質の異常が徐々に明らかになってきています。これらの発見は、病気のメカニズム解明に繋がる重要な一歩であり、根本的な治療薬の開発に大きく貢献することが期待されます。

また、早期診断方法の確立も重要な研究課題です。前頭側頭型認知症は、初期症状が他の認知症と似ていることが多く、診断が難しい病気です。しかし、画像診断技術や血液検査によるバイオマーカーの研究が進展しており、早期にそして正確に診断できるようになる可能性が高まっています。早期発見は、病気の進行を遅らせ、患者さんの生活の質を維持するために不可欠です。

さらに、患者さんへのケアや支援方法に関する研究も進んでいます。認知機能の低下や行動・心理症状への適切な対応、介護者の負担軽減のための支援体制の構築など、多角的な視点からの研究が重要です。

これらの研究成果が積み重なることで、前頭側頭型認知症の予防や治療に繋がる革新的な治療法が開発されることが期待されます。また、社会全体の理解が深まることで、患者さんとその家族が安心して暮らせるような、支え合いの社会の実現に近づくでしょう。研究の進展は、前頭側頭型認知症という難病に立ち向かう希望の光となるのです。

| 研究分野 | 現状と課題 | 今後の展望 |

|---|---|---|

| 原因究明と治療法開発 | 原因や治療法が未確立。遺伝子やたんぱく質の異常が徐々に明らかに。 | 根本的な治療薬の開発に期待。 |

| 早期診断方法の確立 | 初期症状が他の認知症と似ており診断が難しい。画像診断技術や血液検査によるバイオマーカーの研究が進展。 | 早期に正確に診断できる可能性が高まり、病気の進行を遅らせ、生活の質維持に貢献。 |

| 患者へのケアと支援 | 認知機能低下や行動・心理症状への適切な対応、介護者の負担軽減のための支援体制構築が必要。 | 多角的な視点からの研究が重要。 |

| 予防と治療 | – | 革新的な治療法開発に期待。 |

| 社会全体の理解促進 | – | 患者と家族が安心して暮らせる支え合いの社会の実現。 |