麻痺:知覚と運動への影響

介護を学びたい

先生、「麻痺」って言葉がよくわからないです。体の動きが悪くなることだけを言うんでしょうか?例えば、お金の使い方がおかしくなるのも麻痺って言いますよね?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに「麻痺」は体の動きが悪くなることを指しますが、広い意味では感覚や思考の機能が損なわれることも含みます。お金の使い方がおかしくなるのは、例えるなら「金銭感覚の麻痺」のように表現されますが、医学的な「麻痺」とは少し違います。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、体の麻痺と、金銭感覚の麻痺は違うんですね。体の麻痺は医学的なものだけど、金銭感覚の麻痺は比喩的な表現なんですね。

介護の研究家

その理解で良いですよ。医学的な「麻痺」は、神経の働きが損なわれて、運動や感覚が鈍くなる状態を指します。比喩的に「麻痺」を使う場合は、本来の機能が十分に働かなくなっている状態を表す表現です。

麻痺とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉「麻痺」について説明します。麻痺とは、神経の働きが悪くなることで、体や心が思い通りに動かなくなることです。体の外からの刺激が原因で起こるものと、体の中からの原因で起こるものがあります。例えば、体の外からの刺激が原因となるものとしては、バランス感覚がうまく働かなくなることがあります。体の中からの原因となるものとしては、お金の使い方に関する感覚がおかしくなるといったものがあります。

麻痺とは何か

麻痺とは、神経の働きが損なわれることで、身体の一部、あるいは身体全体が自分の意思通りに動かせなくなる、または感覚がにぶくなる状態のことを指します。この状態は、脳、脊髄、末梢神経など、神経系のどこかに傷が生じることで起こります。

たとえば、脳卒中や交通事故による脊髄損傷などは、麻痺を引き起こす代表的な原因です。脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、脳の機能が損なわれる病気です。脊髄損傷は、交通事故や転倒などによって脊髄が傷つき、神経の伝達が遮断されることで起こります。

麻痺の程度は、神経の傷ついた場所、傷の広がり、傷の深さによって大きく異なります。一時的に麻痺の症状が現れることもあれば、生涯にわたって麻痺が残ることもあります。軽い場合は、わずかに力が入りにくくなる程度で済みますが、重症の場合は、手足を全く動かせなくなったり、呼吸をすることさえ難しくなったりすることもあります。また、麻痺は身体の機能に影響を与えるだけでなく、日常生活や社会生活にも大きな影響を及ぼします。食事、着替え、トイレなどの日常的な動作が難しくなるため、介助が必要となる場合もあります。さらに、仕事や趣味、人とのコミュニケーションなど、社会活動への参加が制限されることもあります。

そのため、麻痺について深く理解し、適切な支えや治療を行うことがとても大切です。麻痺の種類や程度に応じたリハビリテーションを行うことで、身体機能の回復を促し、日常生活の自立度を高めることができます。また、福祉用具の活用や住環境の整備なども、日常生活を円滑に進める上で重要な役割を果たします。さらに、麻痺を持つ人が社会参加しやすいように、周囲の理解と協力も欠かせません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麻痺とは | 神経の働きが損なわれることで、身体の一部、あるいは身体全体が自分の意思通りに動かせなくなる、または感覚がにぶくなる状態。脳、脊髄、末梢神経など、神経系のどこかに傷が生じることで起こる。 |

| 麻痺の原因 | 脳卒中、交通事故による脊髄損傷など。 |

| 麻痺の程度 | 神経の傷ついた場所、傷の広がり、傷の深さによって大きく異なる。一時的な場合もあれば、生涯にわたって残る場合もある。軽い場合はわずかに力が入りにくくなる程度、重症の場合は手足を全く動かせなくなったり、呼吸が困難になることもある。 |

| 麻痺の影響 | 身体機能への影響だけでなく、日常生活や社会生活にも大きな影響。食事、着替え、トイレなどの日常的な動作が難しくなり介助が必要となる場合も。仕事や趣味、人とのコミュニケーションなど、社会活動への参加が制限されることもある。 |

| 麻痺への対応 | 麻痺について深く理解し、適切な支えや治療を行うことが大切。種類や程度に応じたリハビリテーション、福祉用具の活用や住環境の整備、周囲の理解と協力も重要。 |

麻痺の種類と症状

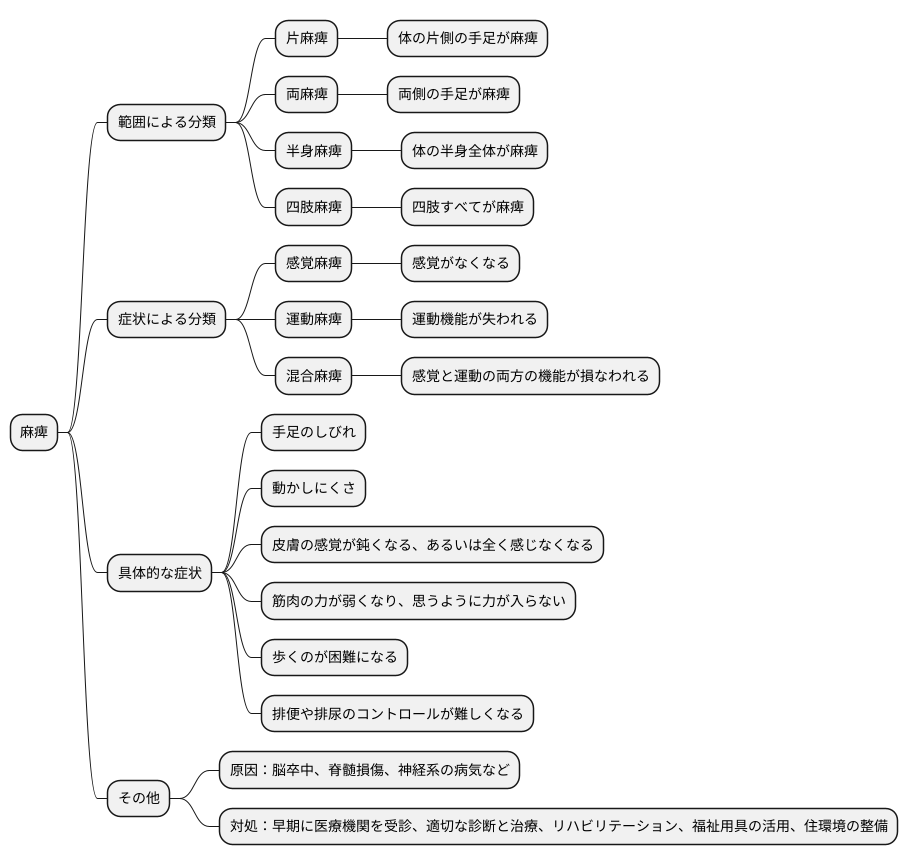

麻痺とは、体のどこかの部分が、意思通りに動かせなくなったり、感覚がなくなったりする状態のことを指します。麻痺には様々な種類があり、症状も人によって大きく異なります。まず、麻痺の範囲で分類すると、体の片側の手足が麻痺する片麻痺、両側の手足が麻痺する両麻痺があります。また、体の半身全体が麻痺する半身麻痺や、四肢すべてが麻痺する四肢麻痺といった種類も存在します。

次に、麻痺の症状で分類すると、感覚がなくなる感覚麻痺、運動機能が失われる運動麻痺、そして感覚と運動の両方の機能が損なわれる混合麻痺があります。

具体的な症状としては、手足のしびれや動かしにくさがまず挙げられます。また、皮膚の感覚が鈍くなる、あるいは全く感じなくなることもあります。さらに、筋肉の力が弱くなり、思うように力が入らないこともあります。これらの症状が進むと、歩くのが困難になったり、排便や排尿のコントロールが難しくなることもあります。

麻痺の症状は、その種類や程度によって大きく異なります。軽いしびれだけのこともあれば、日常生活に大きな支障が出ることもあります。麻痺は、脳卒中や脊髄損傷、神経系の病気など、様々な原因で起こります。麻痺の症状が現れたら、早期に医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。適切なリハビリテーションを行うことで、麻痺の症状を改善し、日常生活の自立度を高めることができます。また、症状に合わせた福祉用具の活用や、住環境の整備も重要です。

麻痺の原因

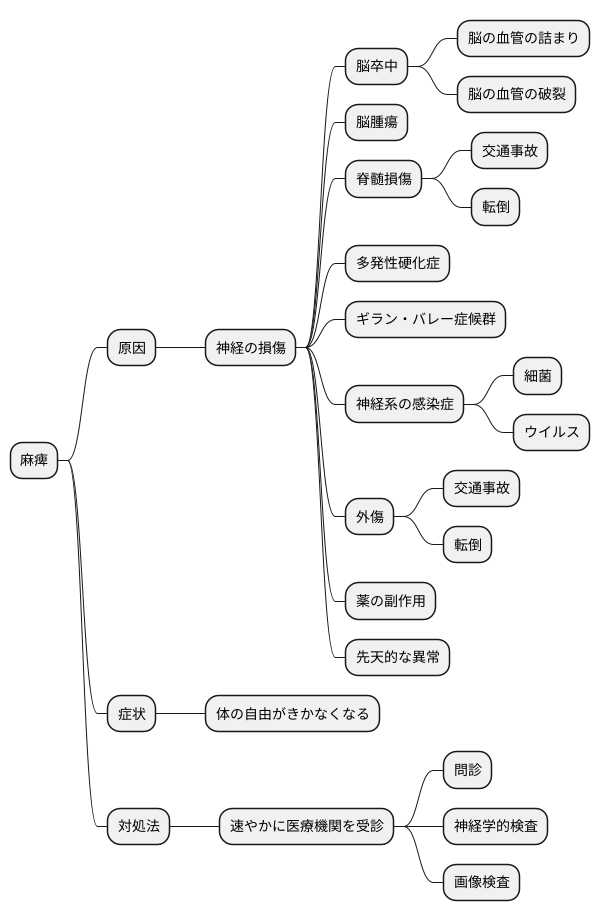

体の自由がきかなくなる麻痺は、神経のどこかが傷つくことが主な原因です。神経は脳からの指令を体全体に伝えたり、体の感覚を脳に伝えたりする役割を担っています。この神経の通り道が何らかの原因で遮断されると、脳からの指令が伝わらなくなったり、感覚が脳に届かなくなったりして、麻痺が起こるのです。

麻痺を引き起こす病気には様々なものがあります。例えば、脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中は、脳の神経細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、細胞が損傷することで麻痺が起こります。また、脳にできた腫瘍が神経を圧迫する場合も麻痺が生じます。脊髄は脳と体の神経をつなぐ重要な役割を担っており、交通事故や転倒などで脊髄を損傷すると、損傷した部位より下の部分で麻痺が起こることがあります。多発性硬化症は、脳や脊髄の神経線維を覆うミエリン鞘という部分が炎症を起こし、神経の伝達機能が損なわれることで麻痺が生じる病気です。ギラン・バレー症候群は、免疫システムが自分の神経を攻撃してしまう自己免疫疾患で、手足の麻痺やしびれが現れます。その他にも、細菌やウイルスによる神経系の感染症も麻痺の原因となることがあります。

病気だけでなく、交通事故や転倒などによるケガで神経が損傷した場合も麻痺が起こることがあります。また、特定の薬の副作用や、生まれつき神経に異常がある先天的な異常も麻痺の原因となります。

麻痺の症状が現れた際には、速やかに医療機関を受診することが大切です。麻痺の原因を特定するために、医師は詳しい問診や神経学的検査、画像検査などを行います。原因に応じて適切な治療法が選択されるため、早期の診断と治療開始が重要です。

麻痺の治療とリハビリテーション

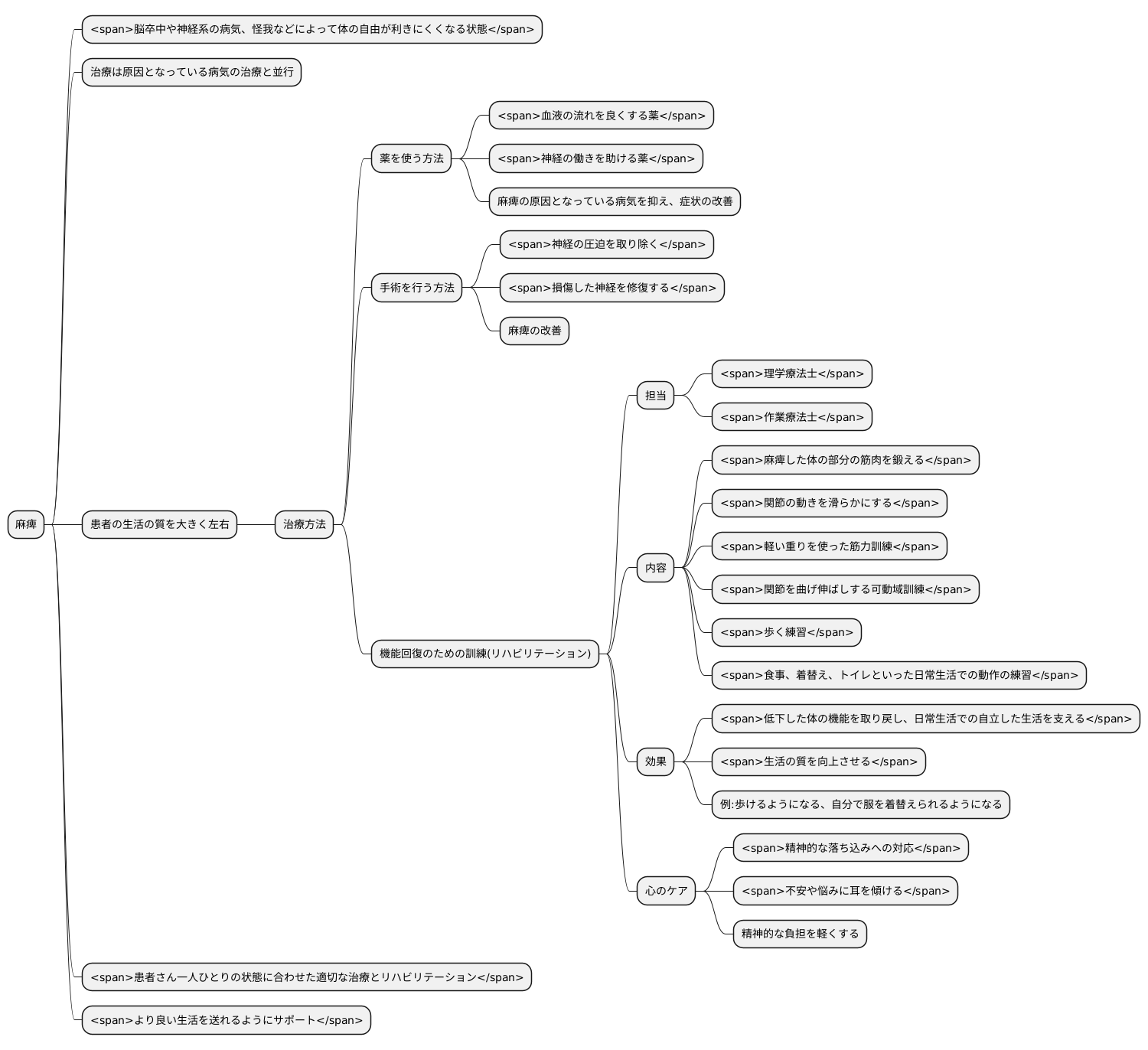

麻痺は、脳卒中や神経系の病気、怪我などによって体の自由が利きにくくなる状態を指します。これは、多くの場合、原因となっている病気の治療と並行して行われる必要があり、患者さんの生活の質を大きく左右する重要な問題です。

麻痺の治療には、大きく分けて薬を使う方法、手術を行う方法、そして機能回復のための訓練を行う方法があります。薬を使う方法では、血液の流れを良くする薬や神経の働きを助ける薬などを用いて、麻痺の原因となっている病気を抑え、症状の改善を図ります。手術を行う方法は、神経の圧迫を取り除いたり、損傷した神経を修復したりすることで麻痺の改善を目指します。

機能回復のための訓練は、一般的にリハビリテーションと呼ばれ、理学療法士や作業療法士といった専門家が担当します。リハビリテーションでは、麻痺した体の部分の筋肉を鍛えたり、関節の動きを滑らかにしたりする訓練を行います。具体的には、軽い重りを使った筋力訓練や、関節を曲げ伸ばしする可動域訓練などがあります。また、歩く練習や、食事、着替え、トイレといった日常生活での動作の練習も行います。

リハビリテーションは、麻痺によって低下した体の機能を取り戻し、日常生活での自立した生活を支える上で非常に大切です。例えば、再び歩けるようになったり、自分で服を着替えられるようになったりすることで、患者さんの生活の質は大きく向上します。また、麻痺によって精神的に落ち込んでしまう患者さんもいるため、心のケアも重要です。医療関係者は、患者さんの気持ちに寄り添い、不安や悩みに耳を傾けることで、精神的な負担を軽くするよう努めます。

患者さん一人ひとりの状態に合わせた適切な治療とリハビリテーションを提供することで、より良い生活を送れるようにサポートしていくことが大切です。

麻痺と日常生活

麻痺は、日常生活の様々な場面で大きな支障となります。たとえば、朝起きて服を着替える、食事をする、お風呂に入る、トイレに行くといった、私たちが普段何気なく行っている基本的な動作でさえ、麻痺があると非常に困難になることがあります。場合によっては、一人で行うことが難しく、家族や介護者による介助が必要になることもあります。

麻痺によって移動能力が制限されると、外出や社会参加にも影響が出ます。これまで気軽に楽しんでいた買い物や趣味、友人との交流なども、思うようにできなくなることがあります。住み慣れた自宅から出るためには、段差解消や手すりの設置といった住環境の整備が必要になるかもしれません。また、車椅子や歩行器などの福祉用具の活用も、移動を助ける上で重要です。

麻痺のある人が安心して日常生活を送るためには、様々な支援が必要です。訪問介護やデイサービスといった介護サービスを利用することで、入浴や食事、排泄の介助、外出の支援などを受けることができます。また、ケアマネージャーに相談し、自分に合ったサービスを見つけることも大切です。

家族や周囲の人々の理解と協力も、麻痺のある人にとって大きな支えとなります。麻痺の状態や、どんなことに困っているのかを理解し、適切なサポートをすることが重要です。また、地域社会全体で麻痺のある人を支える体制を整えることも必要です。

近年は、科学技術の進歩により、麻痺のある人の生活を支援する様々な機器やサービスが開発されています。例えば、ロボット技術を活用した歩行補助装置や、脳波で操作できる家電製品などです。これらの技術は、麻痺のある人の自立を支援し、生活の質を向上させる上で大きな役割を果たすと期待されています。今後も、技術開発や社会制度の整備を通して、麻痺のある人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指していく必要があります。

| 麻痺による影響 | 支援・対策 |

|---|---|

| 日常生活動作(着替え、食事、入浴、トイレ)の困難 | 家族・介護者による介助、介護サービス(訪問介護、デイサービス)の利用 |

| 移動能力の制限、外出・社会参加への影響 | 住環境整備(段差解消、手すり設置)、福祉用具(車椅子、歩行器)の活用 |

| 様々な支援の必要性 | 適切なサービスの利用、ケアマネージャーへの相談 |

| 周囲の理解と協力の必要性 | 麻痺の状態や困りごとの理解、適切なサポート、地域社会による支援体制の構築 |

| 生活への支障 | 技術開発(歩行補助装置、脳波操作家電など)による自立支援、生活の質の向上 |

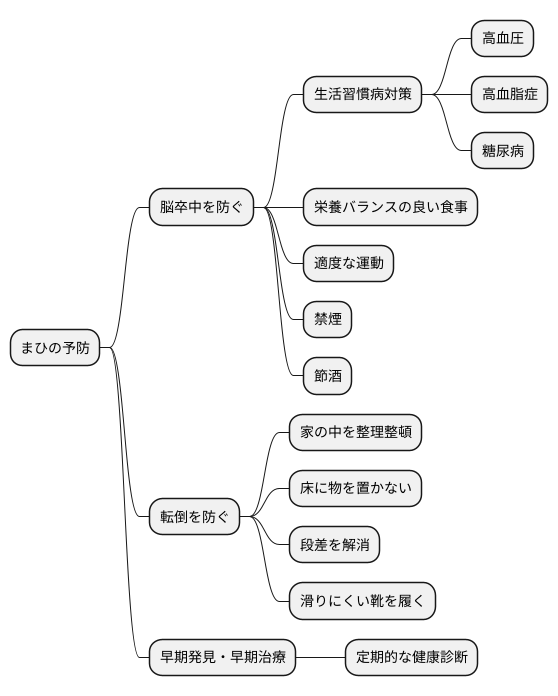

麻痺の予防

体のまひは、生活の仕方を変えることで防げる場合もあります。まひには色々な種類がありますが、その中でも特に、脳卒中が原因で起こるまひは、生活習慣病と深い関わりがあります。生活習慣病には、高血圧、高血脂症、糖尿病などがあり、これらの病気を放っておくと、血管が傷つき、脳卒中につながる危険性が高まります。血管が詰まったり破れたりすると、脳の細胞に必要な酸素や栄養が届かなくなり、脳の働きが損なわれ、体にまひが生じることがあります。

ですから、これらの病気を防いだり、きちんと治療したりすることが、まひの予防にとってとても大切です。具体的には、栄養バランスの良い食事を三食きちんと摂り、毎日適度な運動を続けることが重要です。また、たばこは血管を収縮させる作用があるため、禁煙に努めるべきです。お酒も飲み過ぎると血圧が上がったり、中性脂肪が増えたりするので、適量を守ることが大切です。

脳卒中以外にも、転倒によるけがが原因でまひが起こることもあります。家の中での転倒を防ぐには、家の中を常に整理整頓し、床に物を置かないようにしましょう。段差がある場合は、スロープを設置するなどして解消することが大切です。また、滑りにくい靴を履くことも転倒予防に有効です。

さらに、まひの予防には、早期発見・早期治療が重要です。定期的に健康診断を受けることで、自覚症状がない段階で病気を発見し、すぐに治療を始めることができます。早期に治療を開始することで、病気が重症化するのを防ぎ、まひなどの後遺症を残すリスクを減らすことができます。健康的な生活習慣を維持し、早期発見・早期治療を心がけることで、まひになる危険性を少しでも減らすことができるのです。

まとめ

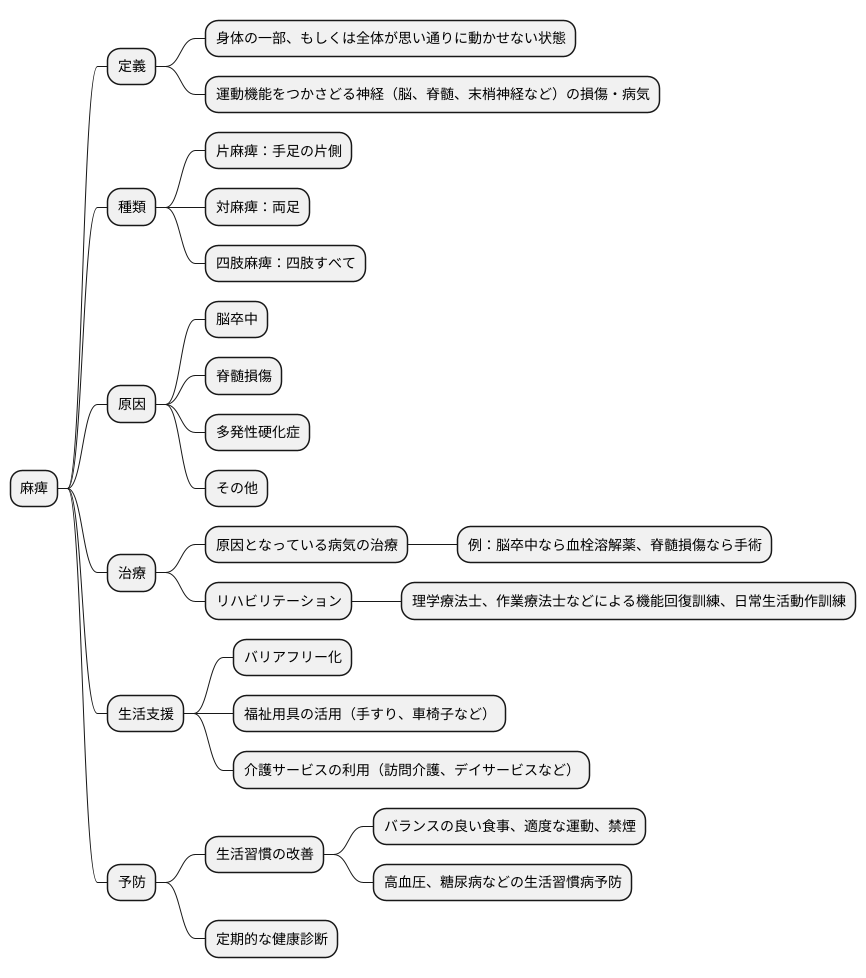

身体の一部、もしくは全体が思い通りに動かせない状態、それが麻痺です。これは、脳や脊髄、末梢神経など、運動機能をつかさどる神経のどこかが傷ついたり、病気になったりすることで起こります。日常生活に及ぼす影響は大きく、食事や着替え、トイレといった基本的な動作が難しくなることもあります。

麻痺には様々な種類があります。手足の片側だけが麻痺する片麻痺、両方の足が麻痺する対麻痺、四肢すべての動きが制限される四肢麻痺など、麻痺の範囲や程度は人によって様々です。また、麻痺の原因も脳卒中、脊髄損傷、多発性硬化症など多岐にわたります。それぞれの原因によって症状や必要な対応も変わってきます。

麻痺の治療では、まず原因となっている病気を治療することが重要です。例えば、脳卒中であれば血栓を溶解する薬を使用したり、脊髄損傷であれば手術を行うこともあります。同時に、リハビリテーションも欠かせません。理学療法士や作業療法士などの専門家による指導のもと、麻痺した部分の機能回復を目指し、日常生活動作の訓練を行います。

麻痺のある人がより快適に生活するためには、周囲の理解と支援が不可欠です。住居のバリアフリー化や手すり、車椅子などの福祉用具の活用は、生活の質を向上させる上で大きな役割を果たします。また、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用することで、日常生活の負担を軽減し、社会参加の機会を広げることができます。

麻痺の中には、生活習慣の改善によって予防できるものもあります。バランスの良い食事、適度な運動、禁煙などを心がけ、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を予防することが大切です。また、定期的な健康診断を受けることで、早期発見・早期治療につながり、麻痺の重症化を防ぐことができます。麻痺について正しく理解し、適切な予防と対応を行うことで、自分自身と大切な人を守ることができます。そして、麻痺のある人が安心して暮らせる社会を築いていくことが、私たち皆の責任です。