高齢者の自立を支える起居動作介助

介護を学びたい

先生、「起居動作」ってよく聞くんですけど、介護と介助で何か違いはあるんですか?どちらも日常生活の動作を助けることのように思えるんですが…

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも日常生活の動作を助けるという意味では似ています。しかし、介護は「生活の全体的なサポート」を指し、食事、入浴、排泄の介助だけでなく、精神的なケアや生活環境の整備も含みます。一方、介助は「特定の動作や行為を直接的に手伝うこと」を指します。起居動作の介助はその一部と考えてください。

介護を学びたい

なるほど。つまり、起居動作の介助は介護の一部であり、介護の方がより広い範囲をカバーしているということですね?

介護の研究家

その理解で良いですよ。例えば、高齢者がベッドから起き上がるのを手伝うのは起居動作の「介助」で、介護の一部です。さらに、その方の生活環境全体をみて、安全に暮らせるように工夫したり、気持ちに寄り添って話を聞いたりするのも「介護」に含まれます。

起居動作とは。

「介護」と「介助」について説明します。人が毎日行う動作、例えば立つ、座るといったことを「起居動作」といいます。年をとると、体の機能が落ちたり、筋肉が弱くなったりして、これらの動作が難しくなることがあります。

起居動作とは

人は、朝起きて夜寝るまで、様々な動作を繰り返しながら生活しています。これを日常生活動作と言い、その中でも特に基本となるのが起きる、寝る、着替える、食べる、移動する、トイレに行く、お風呂に入るといった動作です。これらをまとめて起居動作と呼びます。私たちは普段、これらの動作を特に意識することなく行っていますが、実はこれらは複雑な体の動きと協調性によって成り立っています。

加齢とともに、体の機能は少しずつ衰えていきます。筋肉の力は弱くなり、関節の動きも悪くなってきます。すると、以前は簡単にできていた起居動作が難しくなり、椅子から立ち上がるのが一苦労、服のボタンを留めるのに時間がかかる、といったことが起こり始めます。病気や怪我の後も、同じようなことが起こることがあります。

高齢の方にとって、起居動作がスムーズに行えるかどうかは、生活の質に大きく影響します。自分の力で日常生活を送れることは、自信につながり、心も満たされます。反対に、起居動作に困難を感じると、外出を控えたり、人との交流を避けるようになり、生活の範囲が狭まってしまうこともあります。

起居動作を支援することは、高齢の方の自立を支え、より豊かな生活を送るためにとても大切です。介助が必要な場合は、その方の体の状態に合わせた方法で行うことが重要です。無理強いしたり、急かしたりするのではなく、できる部分は自分で行ってもらい、できない部分を適切に支えるようにします。また、手すりや滑り止めマットなどを設置するなど、住環境を整えることも効果的です。高齢の方が安全に、そして快適に日常生活を送れるように、周りの人たちが理解し、協力していくことが大切です。

| 日常生活動作と起居動作 | 人は、朝起きて夜寝るまで、様々な動作を繰り返しながら生活しています。これを日常生活動作と言い、その中でも特に基本となるのが起きる、寝る、着替える、食べる、移動する、トイレに行く、お風呂に入るといった動作です。これらをまとめて起居動作と呼びます。 |

|---|---|

| 加齢による影響 | 加齢とともに、体の機能は少しずつ衰えていきます。筋肉の力は弱くなり、関節の動きも悪くなってきます。すると、以前は簡単にできていた起居動作が難しくなり、椅子から立ち上がるのが一苦労、服のボタンを留めるのに時間がかかる、といったことが起こり始めます。病気や怪我の後も、同じようなことが起こることがあります。 |

| 起居動作と生活の質 | 高齢の方にとって、起居動作がスムーズに行えるかどうかは、生活の質に大きく影響します。自分の力で日常生活を送れることは、自信につながり、心も満たされます。反対に、起居動作に困難を感じると、外出を控えたり、人との交流を避けるようになり、生活の範囲が狭まってしまうこともあります。 |

| 起居動作の支援 | 起居動作を支援することは、高齢の方の自立を支え、より豊かな生活を送るためにとても大切です。介助が必要な場合は、その方の体の状態に合わせた方法で行うことが重要です。無理強いしたり、急かしたりするのではなく、できる部分は自分で行ってもらい、できない部分を適切に支えるようにします。また、手すりや滑り止めマットなどを設置するなど、住環境を整えることも効果的です。 |

高齢者の起居動作の変化

人は誰でも年を重ねると、体の機能が少しずつ衰えていきます。これは自然なことで、避けられないことです。筋肉の力が弱くなり、関節の動きが悪くなるだけでなく、バランス感覚も鈍くなります。これらの変化は、日常生活で行う立ち座りや、寝起きといった動作に大きな影響を与えます。

例えば、椅子から立ち上がるのが難しくなったり、階段を上るのがつらくなったりするでしょう。洋服を着たり脱いだりするといった、一見簡単な動作にも苦労するようになるかもしれません。さらに、バランス感覚の低下により、転倒する危険性も高まります。家の中でも、ちょっとした段差につまずいたり、ふらついたりしてしまうかもしれません。

こうした体の変化は、高齢者の日常生活に大きな影響を及ぼします。今までできていたことができなくなり、一人で生活するのが難しくなる場合もあります。そのため、高齢者の体の状態をきちんと把握し、必要な手助けをすることが大切です。

健康診断や体の機能を調べる検査を定期的に受けることで、体の変化に早く気づくことができます。また、日常生活の中で、どんな動作が難しいのかをよく観察することも重要です。例えば、立ち上がる時にふらついていないか、階段を上る時に手すりにしっかりつかまっているかなど、注意深く見てみましょう。

そして、必要に応じて、手すりや杖などの福祉用具を使う、家の中の段差をなくす、滑りにくい床材にするなどの工夫をすることで、高齢者が安全に、そして快適に生活できるよう支援していくことが大切です。

| 高齢者の体の変化 | 日常生活への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 筋肉の衰え、関節の動きの悪化、バランス感覚の低下 | 立ち座り、寝起き、着替えなどの動作が困難になる。転倒の危険性が高まる。一人暮らしが難しくなる。 | 健康診断・機能検査、日常生活の観察、福祉用具の使用、住宅改修(段差解消、滑りにくい床材) |

起居動作の介助方法

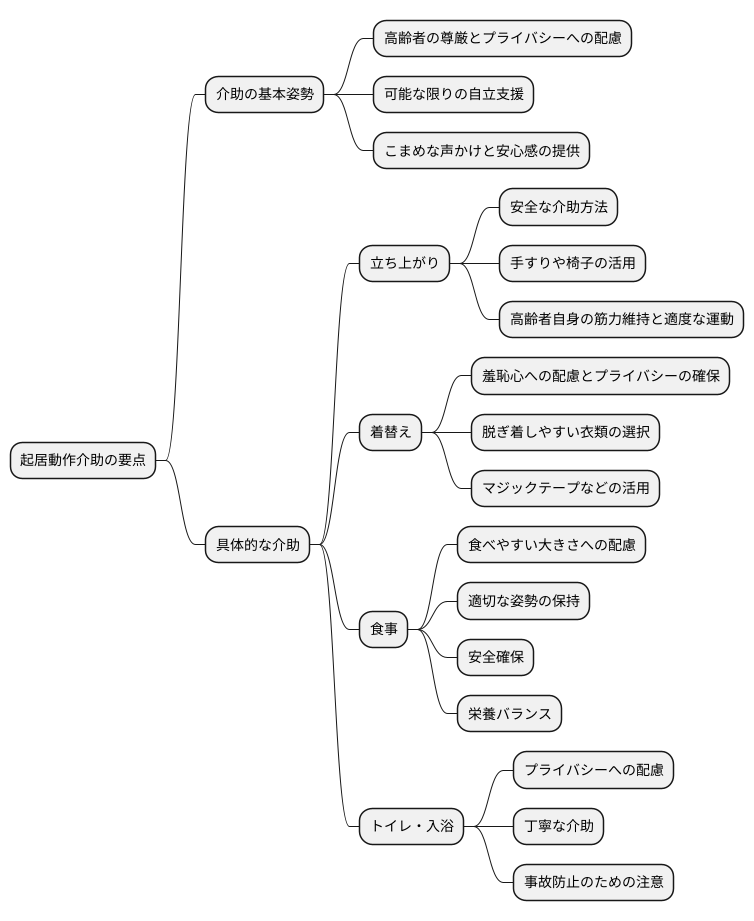

高齢者の生活を支える上で、起居動作の介助は重要な役割を担います。介助を行う際には、高齢者の尊厳を重んじ、プライバシーに配慮することが最も大切です。介助が必要な部分だけを手助けし、可能な限り自分で行えることは促し、自立を支援する姿勢を忘れないようにしましょう。また、高齢者一人ひとりの身体状況や気持ちに寄り添い、こまめな声かけを通して安心感を与えながら進めることが重要です。

起居動作の介助には、立ち上がり、着替え、食事、トイレ、入浴など、日常生活における様々な動作が含まれます。それぞれの動作において、安全を最優先に考えた適切な介助方法を理解しておく必要があります。

例えば、立ち上がり動作を介助する際には、高齢者の足腰への負担を軽減するために、手すりや椅子などを適切な位置に設置し、安定した姿勢を保てるよう支えましょう。高齢者自身も、日頃から適度な運動を取り入れ、筋力維持に努めることが大切です。無理のない範囲で身体を動かすことで、身体機能の低下を防ぎ、自立した生活を長く続けることに繋がります。

着替えの介助では、高齢者の羞恥心に配慮し、出来るだけプライバシーを守りながら行います。脱ぎ着しやすい衣類を選ぶ、ボタンやファスナーの代わりにマジックテープを使用するなど、工夫を凝らすことで高齢者の負担を軽減できます。

食事の介助では、食べやすい大きさに切り分けたり、適切な姿勢で食事ができるようサポートしたりするなど、安全に配慮しながら行います。また、好き嫌いなく栄養バランスの良い食事を摂れるよう工夫することも大切です。

トイレや入浴の介助は、特にプライバシーへの配慮が求められる場面です。声かけをしながら丁寧に介助し、転倒など事故が起きないよう十分注意を払いましょう。

環境調整の重要性

高齢者が安心して毎日を過ごせるよう、住み慣れた家で安全に、そして心地よく暮らせるようにするための環境づくりはとても大切です。これは「環境調整」と呼ばれ、高齢者の自立した生活を支える上で大きな役割を果たします。

まず、家の中の危険を取り除くことが重要です。たとえば、つまづきやすい段差は解消し、廊下や階段、トイレ、浴室などには手すりを設置することで、転倒のリスクを減らすことができます。また、足元がよく見えるように、部屋全体の照明を明るくしたり、夜間に足元を照らすフットライトを設置するのも効果的です。家具の配置も重要で、動線を確保し、歩きやすいように家具の間隔を広げたり、不要な家具を減らしたりすることで、高齢者が動きやすい環境を作ることができます。

福祉用具を使うことも、生活を楽にする上で役立ちます。歩行が不安定な場合は、歩行器や杖を使うことで、移動が楽になり、転倒を予防することができます。また、入浴用の椅子や手すりを使うことで、浴室での転倒を防ぎ、安全に入浴することができます。その他にも、ベッドからの起き上がりを補助する手すりや、着替えを楽にする補助具など、様々な福祉用具があります。

環境調整は、高齢者本人だけでなく、介護する家族の負担を軽くすることにもつながります。介護が必要な動作が減ることで、介護者の身体的、精神的な負担を軽減することができます。また、高齢者が安全に過ごせることで、介護者は安心して外出したり、自分の時間を持つことができるようになります。

環境調整は、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。ケアマネジャーや作業療法士などに相談することで、それぞれの状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。住環境の改善だけでなく、福祉用具の選び方や使い方についても相談できます。

高齢者が住み慣れた家で、いつまでも自分らしく、安心して暮らせるように、環境調整は欠かせないものです。周りの人が少し工夫をすることで、高齢者の生活の質を向上させ、笑顔あふれる毎日を送ることができるようになります。

| 目的 | 具体的な方法 | 対象 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 高齢者の安全な生活 |

|

高齢者 |

|

|

|||

| 専門家(ケアマネジャー、作業療法士など)への相談 | |||

| 介護者の負担軽減 | 上記すべての方法 | 介護者 |

|

自立支援への取り組み

高齢者の自立を支えるには、様々な立場の専門家が力を合わせる体制がとても大切です。お医者さん、看護師さん、体の動きの専門家である理学療法士さん、日常生活動作の専門家である作業療法士さん、介護福祉士さん、そしてケアマネージャーさんなど、それぞれの専門知識を生かして、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな支援を行うことで、より効果的な支援が可能になります。

地域全体で高齢者を支える仕組みを作ることも重要です。地域包括支援センターや高齢者福祉施設といった地域の資源をうまく活用し、高齢者が慣れ親しんだ地域で安心して暮らし続けられるように支えていく必要があります。

自立支援とは、体の機能を維持することだけではありません。高齢者の方々が社会とつながり、生きがいや喜びを感じながら生活できるよう支援することも大切です。趣味の会や地域活動への参加を通して、社会とのつながりを保つことは、心身の健康維持にもつながります。

そのためには、高齢者の方々の思いや希望を尊重し、主体的に生活できるよう支えることが重要です。「~しなければならない」ではなく、「~したい」という気持ちを大切に、本人ができることを最大限に活かせる支援を心がける必要があります。

高齢者の方々が自分らしく、いきいきと生活できるよう、社会全体で支えていくことが、私たちの未来をより豊かにするはずです。高齢者の方々の経験や知恵は、社会にとって貴重な財産です。その財産を次世代に繋いでいくためにも、高齢者の方々が安心して暮らせる社会を築いていく必要があるでしょう。

| 高齢者の自立支援のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 多職種連携 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネージャー等が連携し、個別の状態に合わせた支援を行う。 |

| 地域包括ケアシステムの活用 | 地域包括支援センターや高齢者福祉施設等の地域資源を活用し、住み慣れた地域での生活を支援する。 |

| 心身の健康維持 | 体の機能維持だけでなく、生きがい・喜びを通して社会との繋がりを保ち、心身の健康を維持する。趣味の会や地域活動への参加を支援する。 |

| 高齢者の主体性の尊重 | 高齢者の思いや希望を尊重し、「~したい」という気持ちを大切に、本人ができることを最大限に活かせる支援を行う。 |

| 社会全体での支援 | 高齢者の経験や知恵を次世代に繋ぐため、安心して暮らせる社会を築き、社会全体で支えていく。 |