記憶障害:思い出せない、覚えられない

介護を学びたい

先生、記憶障害って、何度も同じことを聞かれたり、さっき話したことを忘れてしまったりするんですよね?それって、認知症とどう違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。認知症は、物忘れだけでなく、判断力や理解力など、様々な能力が低下していく病気です。記憶障害は、記憶に関する能力だけが低下した状態を指します。認知症の中には、記憶障害の症状が見られるものもありますが、記憶障害=認知症ではありません。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、例えば、さっき話したことを忘れてしまうのは、記憶障害ってことですか?

介護の研究家

そうですね、物忘れの症状は記憶障害の一つと言えるでしょう。ただし、一度聞いただけでは覚えられないといった、軽度の物忘れの場合は、記憶障害とは診断されないことが多いですね。記憶障害は、日常生活に支障が出るレベルの記憶の困難さを指します。

記憶障害とは。

『記憶の障害』について説明します。これは、脳の働きが損なわれることで起こる高次脳機能障害の一つです。記憶がうまく思い出せなくなったり、新しいことを覚えられなくなったりするなど、記憶に関係する様々な問題が起こります。例えば、物をどこに置いたか忘れてしまったり、何度も同じことを尋ねたり、約束したことを覚えていられなくなったりします。症状が重い場合は、実際にはない作り話をしても、周りの人が否定しても信じ込んでしまうこともあります。これは、介護や介助をする上で知っておくべき大切なことです。

記憶障害とは

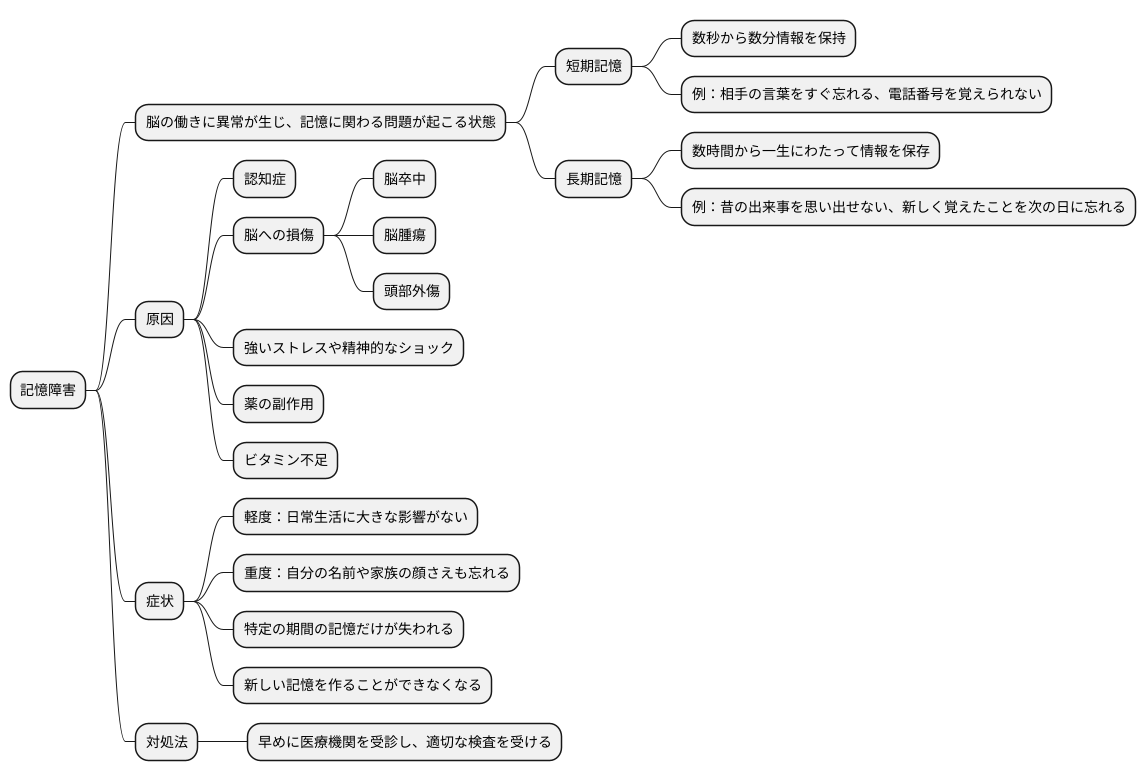

記憶障害とは、脳の働きに何らかの異常が生じることで、記憶に関わるさまざまな問題が起こる状態を指します。私たちは日々、過去の出来事を思い出したり、新しい知識を習得したり、覚えたことを後で思い出したりしていますが、こうした記憶の働きは、実はいくつもの複雑な過程を経て成り立っています。記憶障害では、これらの過程のいずれか、あるいはいくつもの過程に不具合が生じることで、日常生活に支障が出てきます。

記憶には、数秒から数分といった短い時間だけ情報を保持する短期記憶と、数時間から数日、数ヶ月、あるいは一生にわたって情報を保存する長期記憶があります。短期記憶に問題があれば、例えば、相手の言った言葉をすぐに忘れてしまったり、電話番号を覚えられなくなったりします。長期記憶に問題があれば、昔の出来事を思い出せなかったり、新しく覚えたことを次の日に忘れてしまったりします。

記憶障害は、それ自体が一つの病気として現れることもありますが、他の病気の一つの症状として現れることもあります。認知症の中には、記憶障害を主な症状とするものがあります。また、脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷といった脳への損傷によっても記憶障害が起こることがあります。その他、強いストレスや精神的なショック、薬の副作用、ビタミン不足といった原因で記憶障害が現れることもあります。

記憶障害の程度や症状は、原因や脳の損傷を受けた場所、個々の状況によって大きく異なります。軽度の場合は、日常生活にそれほど大きな影響がないこともありますが、重度の場合は、自分の名前や家族の顔さえも忘れてしまうことがあります。記憶障害の種類もさまざまで、特定の期間の記憶だけが失われる場合や、新しい記憶を作ることができなくなる場合などがあります。

記憶に不安を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な検査を受けることが大切です。

症状いろいろ

記憶の不調は、実に様々な形で現れ、その度合いも人によって大きく異なります。物をどこに置いたか分からなくなる、同じことを何度も尋ねてしまう、約束した事柄や予定を覚えていられないといったことは、よくある例です。また、最近の出来事は忘れてしまうのに、昔のことははっきりと覚えているという場合も少なくありません。

このような記憶の不調が進むと、自分が今どこにいるのか、今はいつなのか、自分が何をしているのかといった状況が分からなくなることがあります。これは、見当識障害と呼ばれています。さらに、実際には起こっていない出来事を、あたかも本当にあったことのように話す「作話」という症状が見られる場合もあります。周囲の人が事実ではないと伝えても、本人はそれを信じ込んでしまい、周りの人を困惑させることがあります。

記憶の不調以外にも、判断力の低下や、意欲の減退、感情の起伏が激しくなるといった症状が現れることもあります。例えば、今までできていた家事ができなくなったり、趣味への関心が薄れたり、些細なことで怒りっぽくなったりするといった変化が見られることがあります。これらの症状は、本人のみならず、家族や周りの人にも大きな負担をかけることがあります。

症状が重くなると、日常生活を送る上で様々な困難が生じ、一人での生活が難しくなる場合もあります。食事や入浴、着替えといった基本的な生活動作でさえ、介助が必要になることもあります。このような状況では、家族や周囲の人の支えが欠かせません。場合によっては、専門の施設に入所したり、訪問介護サービスを利用したりするなど、外部のサポートが必要となることもあります。早期に適切な対応をすることで、症状の進行を遅らせ、より穏やかな生活を送ることができる可能性があります。

| 症状の段階 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 初期段階 |

|

| 中期段階 |

|

| 後期段階 |

|

原因を探る

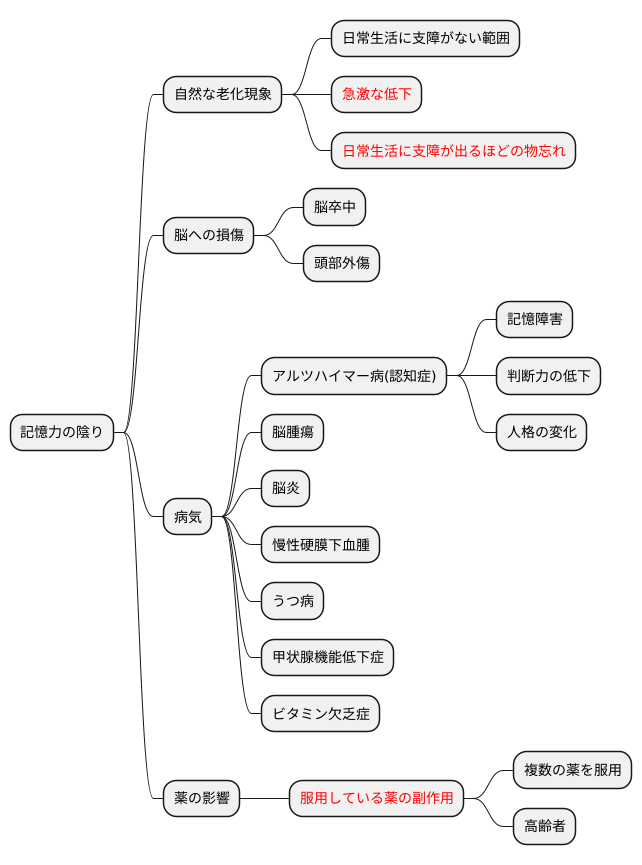

記憶力に陰りを感じると、誰もが不安を抱くものです。その原因は実に様々で、一つに絞ることは難しいと言えるでしょう。大きく分けると、自然な老化現象、脳への損傷、病気、薬の影響などが考えられます。

歳を重ねるにつれて、脳の働きも少しずつ衰えていきます。これは自然なことで、物事を少し忘れやすくなったり、新しいことを覚えるのに時間がかかったりするといった変化は、多くの人が経験することです。このような加齢に伴う記憶力の変化は、日常生活に大きな支障がない範囲であれば、心配する必要はありません。しかし、急激に記憶力が低下したり、日常生活に支障が出るほど物忘れがひどくなった場合は、病気の兆候である可能性もあるため、注意が必要です。

脳卒中や頭部外傷のように、脳に直接的なダメージが加わると、記憶障害が起こることがあります。これは損傷を受けた脳の部位が、記憶をつかさどる機能を担っていた場合に起こりやすい現象です。また、アルツハイマー病に代表される認知症も、記憶障害の主な原因の一つです。認知症は、脳の神経細胞が変性・消失していくことで、様々な認知機能が低下する病気です。記憶障害以外にも、判断力の低下や人格の変化など、様々な症状が現れます。その他、脳腫瘍や脳炎、慢性硬膜下血腫なども、脳に影響を及ぼし記憶障害を引き起こす可能性があります。

身体の病気も、記憶障害と関係がある場合があります。例えば、うつ病や甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症などが挙げられます。これらの病気は、直接脳に影響を与えるわけではありませんが、脳の働きを変化させることで記憶力に影響を及ぼすことがあります。

さらに、服用している薬の副作用によって、記憶障害が現れることもあります。複数の薬を服用している場合や、高齢者の場合は特に注意が必要です。もし、薬を飲み始めてから記憶力の低下を感じた場合は、自己判断で服用を中止せず、医師に相談するようにしましょう。

診断と検査

物忘れの診断は、様々な方法を組み合わせて行われます。まず、医師による問診が重要です。患者さん本人だけでなく、ご家族からも記憶の状態や日常生活での困りごとについて詳しくお話を伺います。例えば、いつから症状が現れたのか、どのような場面で物忘れが多いのか、日常生活にどのような影響が出ているのかなどを丁寧に聞き取り、症状の程度や特徴を把握します。

次に、神経学的な診察を行います。これは、脳の神経の働きや反射などを確認することで、神経の異常がないかを調べる検査です。具体的には、視力や聴力、感覚、運動機能、バランスなどを調べます。これらの検査を通して、神経系の問題が物忘れの原因となっている可能性がないかを調べます。

さらに、認知機能検査も重要な診断方法です。これは、記憶力だけでなく、注意力、言葉の理解や表現、判断力など、様々な認知機能を評価する検査です。具体的な課題や質問を通して、それぞれの機能がどの程度保たれているかを客観的に測定します。認知機能検査の結果は、物忘れの程度を正確に把握するのに役立ちます。

また、脳の画像検査も行います。よく行われるのは、頭部の断層撮影(CT検査)や磁気共鳴画像法(MRI検査)です。これらの検査では、脳の構造的な異常や病変の有無を調べることができます。例えば、脳の萎縮や腫瘍、出血などが物忘れの原因となっている可能性がないかを調べます。さらに必要に応じて、脳の血流や代謝の状態を調べる特殊な検査を行うこともあります。具体的には、単一光子放射断層撮影(SPECT検査)や陽電子放射断層撮影(PET検査)などがあります。

医師は、これらの検査結果を総合的に判断し、物忘れの原因や種類を特定します。そして、それぞれの患者さんに合った治療法や支援方法を検討していきます。

| 診断方法 | 詳細 |

|---|---|

| 医師による問診 | 患者本人や家族から記憶の状態や日常生活の困りごとを聞き取り、症状の程度や特徴を把握する。 |

| 神経学的診察 | 視力、聴力、感覚、運動機能、バランスなどを調べ、神経系の問題が物忘れの原因となっている可能性を調べる。 |

| 認知機能検査 | 記憶力、注意力、言葉の理解や表現、判断力など、様々な認知機能を評価し、物忘れの程度を客観的に測定する。 |

| 脳の画像検査 | CT検査やMRI検査で脳の構造的な異常や病変の有無を調べ、脳の萎縮や腫瘍、出血などが物忘れの原因となっている可能性を調べる。必要に応じて、SPECT検査やPET検査で脳の血流や代謝の状態を調べる。 |

治療と対策

記憶の障害への対処は、まず原因となっている病気を突き止めて治療することが大切です。色々な病気によって記憶の障害は起こりますが、それぞれ治療の方法が違います。

例えば、アルツハイマー病の場合は、薬を使って症状が進むのを抑えたり、認知機能を高めるための訓練を行うなどの治療が行われます。脳卒中や頭に外傷を負った場合のリハビリテーションでは、損なわれた機能を取り戻すことを目指します。

はっきりとした病気が見つからない場合や、年をとることによって記憶力が落ちてきた場合などは、日々の生活習慣を改善し、認知機能を高める訓練をするのが効果的です。栄養バランスのとれた食事、適度な運動、質の高い睡眠を心がけることで、脳の健康を保ち、記憶力の低下を防ぐことができます。

認知機能の訓練では、記憶力や注意力を鍛える課題に取り組みます。これによって脳の働きが活発になり、記憶力の維持や向上に繋がります。例えば、計算問題を解いたり、言葉を覚えたりするような課題を通して、脳を刺激します。

また、日常生活でメモ帳を活用したり、予定表に書き込むなどの工夫も、記憶の障害による影響を少なくするのに役立ちます。買い物リストを作る、約束事を書き留めるといった簡単な工夫で、日々の生活をスムーズに送ることができます。

さらに、周りの人の理解と支えも大切です。記憶の障害を抱える人が安心して暮らせるように、周りの人が温かく見守り、困っている時には手を差し伸べることが重要です。家族や友人、医療関係者など、周囲の人々が協力して、より良い環境を作ってあげましょう。

| 記憶障害の原因 | 対処法 |

|---|---|

| アルツハイマー病 | 薬物療法、認知機能訓練 |

| 脳卒中、頭部外傷 | リハビリテーション(機能回復) |

| 原因不明、加齢 | 生活習慣改善、認知機能訓練 |

| 全般 | メモ帳、予定表の活用、周囲の理解と支援 |