精神障害:理解と支援の道筋

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、精神障害のある方への支援という視点で説明してもらえると嬉しいです。

介護の研究家

いい質問ですね。確かに似ていますが、大きな違いがあります。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な動作を、ご本人ができない部分を代わりにやってあげたり、手伝ったりすることです。一方「介助」は、ご本人が自分で出来るように、少しだけお手伝いをすることです。精神障害のある方の場合、身体機能に問題がなくても、精神的なつらさから、日常生活動作が難しくなる場合があります。その場合も「介護」「介助」の考え方は同じです。

介護を学びたい

なるほど。ということは、精神障害のある方が、例えば、不安で着替えができない時は「介助」、気分の落ち込みで食事がとれない時は「介護」になりますか?

介護の研究家

そうですね。着替えの場合は、例えばボタンをかけるところだけ手伝ったり、服を選んだりするのを手伝うのが「介助」です。食事の場合は、食べやすいように一口大に切ったり、スプーンで食べさせたりするのが「介護」です。どちらも、ご本人の状態に合わせて、自立を支援することが大切です。

精神障害とは。

「介護」と「介助」について説明します。まず、『精神障害』とは、心の状態や行動に特別な症状が出ているために、体の働きに支障が出ている状態のことを指します。この症状は、薬の影響や生まれつきのもの、社会で受けた辛い経験などが原因となる場合があります。

精神障害とは

精神障害とは、心の働きが乱れ、日常生活を送る上で困難が生じている状態のことを指します。これは、脳の機能に何らかの不具合が生じることで起こり、その原因は一つではなく、様々な要素が複雑に絡み合っていると考えられています。

例えば、生まれつき持っている体質や脳の構造、幼い頃の心の傷、過剰な負担、社会とのつながりの欠如など、様々な要因が指摘されています。精神障害は、特別な人にだけ起こるものではなく、誰もがなりうる可能性のある病気です。風邪や流行性感冒のように、適切な治療と支えがあれば、回復に向かうことができます。

精神障害には様々な種類があり、症状も人によって大きく異なります。代表的なものとしては、気分の落ち込みが続くうつ病、強い不安や恐怖に襲われる不安障害、幻覚や妄想といった症状が現れる統合失調症などが挙げられます。これらの症状は、日常生活に大きな影響を与えます。仕事や学業に集中できなくなったり、家族や友人との関係が難しくなったり、趣味や楽しみごとにも意欲がわかなくなったりするなど、様々な困難が生じます。

精神障害は決して恥ずかしい病気ではなく、適切な治療と支援によって回復できる病気です。周囲の理解と支えは、回復を目指す人にとって大きな力となります。精神障害について正しく理解し、偏見を持たない温かい社会を作っていくことが大切です。困っている人がいたら、一人で抱え込まずに、専門機関や相談窓口に相談するよう促しましょう。早期に適切な支援を受けることで、より早く回復への道筋を見つけることができます。

| 精神障害とは | 心の働きが乱れ、日常生活を送る上で困難が生じている状態 |

|---|---|

| 原因 |

|

| 誰がかかるか | 誰もがかかる可能性がある |

| 精神障害の種類・症状 |

|

| 症状の影響 |

|

| 回復の可能性 | 適切な治療と支援によって回復可能 |

| 周囲の役割 | 理解と支え、早期の相談促進 |

様々な症状

こころの病の症状は、実に様々で、人によって大きく異なります。同じ病名であっても、その現れ方は十人十色であり、一人として同じ症状を示す人はいません。

まず、心の症状としては、気分の落ち込みが挙げられます。これは、一時的な憂鬱感とは異なり、深い悲しみや絶望感に苛まれ、何事にも喜びや楽しみを見出せなくなる状態です。また、強い不安感や焦燥感に襲われることもあり、落ち着かない、常にそわそわしているといった状態が続きます。さらに、些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりすることもあります。集中力の低下もよく見られる症状で、仕事や勉強に支障をきたすだけでなく、日常生活にも影響を及ぼします。

不眠も、こころの病に伴う代表的な症状の一つです。なかなか寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまい再び眠れなくなったりと、様々な形で現れます。また、食欲にも変化が現れ、食欲不振や過食といった症状が見られることもあります。

心の症状だけでなく、身体にも様々な症状が現れることがあります。例えば、頭痛やめまい、吐き気、倦怠感などです。これらの症状は、身体の病気によるものと区別がつきにくいため、見過ごされてしまうこともあります。また、精神的なストレスが身体症状として現れることもあり、注意が必要です。

さらに、現実には存在しないものが見えたり聞こえたりする幻覚や、事実とは異なる考えに固執してしまう妄想といった症状が現れることもあります。これらの症状は、周囲の人には理解されにくく、本人も現実と非現実の区別がつかなくなってしまうため、適切な対応が必要です。

このように、こころの病の症状は多岐にわたり、その現れ方や程度は、病名だけでなく、個人の体質や生活環境など様々な要因によって大きく異なります。大切なのは、少しでも異変を感じたら、ためらわずに専門機関に相談することです。早期の発見と治療によって、回復への道が開けます。

| 症状の分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 心の症状 |

|

| 不眠 |

|

| 食欲の変化 |

|

| 身体症状 |

|

| その他 |

|

診断と治療

心の病気を確かめるには、心の専門家である精神科の先生や臨床心理士さんに見てもらう必要があります。どのように調べるかというと、まず先生とじっくりお話をして、今の気持ちや困っていること、これまでの出来事などを伝えます。これは問診と呼ばれ、とても大切な診かたです。さらに、心の状態を詳しく知るために、心理検査を受けることもあります。これは、質問に答えたり、絵を描いたりすることで、心の奥底にあるものを探っていく検査です。場合によっては、脳の状態を調べるために脳波検査を行うこともあります。

心の病気を治す方法はいくつかあります。まず、薬を使う方法です。これは、心の状態を整える薬を飲むことで、つらい症状を和らげたり、気持ちを落ち着かせたりするものです。次に、言葉で心を癒す方法です。これは、先生と話をしながら、心の問題を解きほぐしていく方法です。自分の気持ちを整理したり、考え方の癖を見つけたり、心の持ちようを変えることで、より良く生きていけるように支えてもらいます。そして、作業を通して元気を取り戻す方法です。これは、趣味やものづくり、好きな活動を通して、社会とのつながりを取り戻し、生活の喜びを感じられるようにするものです。例えば、絵を描いたり、歌を歌ったり、料理をしたり、色々な活動を通して、心と体を動かし、生きがいを見つけていきます。

どの治療法が合うかは、一人ひとり違います。症状や状態に合わせて、先生と相談しながら、一番良い方法を選びます。治療で一番大切なのは、先生との信頼関係です。安心して何でも話せる先生を見つけ、焦らずじっくりと治療を進めていくことが大切です。心の病気は、すぐに治るものばかりではありません。時間がかかる場合もありますが、諦めずに治療を続けることが、回復への一番の近道です。周りの人に支えてもらいながら、ゆっくりと、でも着実に、元気を取り戻していきましょう。

| 心の病気の確認方法 | 心の病気の治療方法 | 治療における重要な点 |

|---|---|---|

|

|

|

社会的な支援

心の病を抱える人にとって、周りの支えはかけがえのないものです。家族や友人、職場の人、地域の人々からの温かい気持ちと支えは、回復への大きな力となります。

心の病はまだ、誤解や偏見を持たれやすいものです。そのため、病を抱える人が安心して暮らせるように、社会全体の理解を深めることが大切です。私たち一人ひとりができることはたくさんあります。

まず、心の病についての正しい知識を身につけましょう。インターネットや本、講演会など、様々な方法で学ぶことができます。正しく理解することで、偏見のない目で接することができるようになります。

そして、困っている人がいたら、勇気を出して声をかけてみましょう。「どうしたの?」「何かできることはある?」と、温かい言葉をかけるだけで、相手の心に寄り添うことができます。もし、専門的な支援が必要だと感じたら、相談窓口の情報を伝えることもできます。

また、地域活動に参加することも、支え合いの輪を広げる一歩です。ボランティア活動や、地域の集まりに参加することで、様々な人と出会い、つながりを深めることができます。心の病を抱える人も、地域の一員として活躍できる場があることは、とても大切です。

社会全体で支え合うことで、心の病を抱える人が生き生きと自分らしく暮らせる温かい社会を作っていきましょう。小さなことからでも、できることから始めてみませんか?

| 心の病への支援 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 正しい知識を身につける | インターネット、本、講演会などで学ぶ |

| 困っている人に声をかける | 「どうしたの?」「何かできることはある?」と声をかける。必要であれば相談窓口の情報を伝える。 |

| 地域活動に参加する | ボランティア活動や地域の集まりに参加し、様々な人と出会い、つながりを深める |

自分を守るには

心の元気は、誰にとっても、いつ変化するかわからないものです。まるで天気のように、晴れの日もあれば、曇りの日、嵐の日もあるでしょう。自分の心を守るためには、日々の心がけが大切です。

まずは、規則正しい生活を送りましょう。毎日同じ時間に起き、三食きちんと食べる。栄養バランスの良い食事は、心の健康にも良い影響を与えます。そして、体を動かすことも忘れずに。激しい運動である必要はありません。散歩や軽い体操でも、気分転換になり、心も体も軽くなります。夜更かしは禁物です。十分な睡眠をとることで、心身ともに疲れを癒し、明日への活力を養うことができます。

好きなこと、夢中になれる時間を持つことも大切です。絵を描く、音楽を聴く、読書をする、ガーデニングを楽しむ、何でも良いのです。自分が楽しいと思える時間を大切にしましょう。そうすることで、ストレスを自然と解消し、心穏やかに過ごすことができます。

もし、悩みや不安な気持ちでいっぱいになったら、一人で抱え込まずに、誰かに話してみましょう。家族、友人、職場の同僚、誰でも構いません。信頼できる人に気持ちを打ち明けるだけでも、心が軽くなるものです。話すことが難しい場合は、手紙に書いてみるのも良いでしょう。誰にも相談できない場合は、相談窓口を利用するのも一つの方法です。様々な相談窓口があり、電話や手紙、面談などで相談に応じてくれます。

心の不調は、体の不調と同じように、早期発見、早期対応が重要です。少しでも異変を感じたら、ためらわずに専門の機関に相談しましょう。専門家は、あなたの悩みに寄り添い、適切な助言や支援をしてくれます。心の健康は、体の健康と同じくらい大切なものです。自分自身の心の声に耳を傾け、大切に守り育てていきましょう。

| 心の健康維持のためのポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 規則正しい生活 | 毎日同じ時間に起きる、三食きちんと食べる、栄養バランスの良い食事、適度な運動(散歩、軽い体操など)、十分な睡眠 |

| 好きなこと、夢中になれる時間を持つ | 絵を描く、音楽を聴く、読書をする、ガーデニングを楽しむなど、自分が楽しいと思える時間を大切にする |

| 悩みや不安な気持ちを一人で抱え込まない | 家族、友人、職場の同僚などに相談する、手紙に書いてみる、相談窓口を利用する |

| 早期発見、早期対応 | 少しでも異変を感じたら、専門の機関に相談する |

周りの人の支え

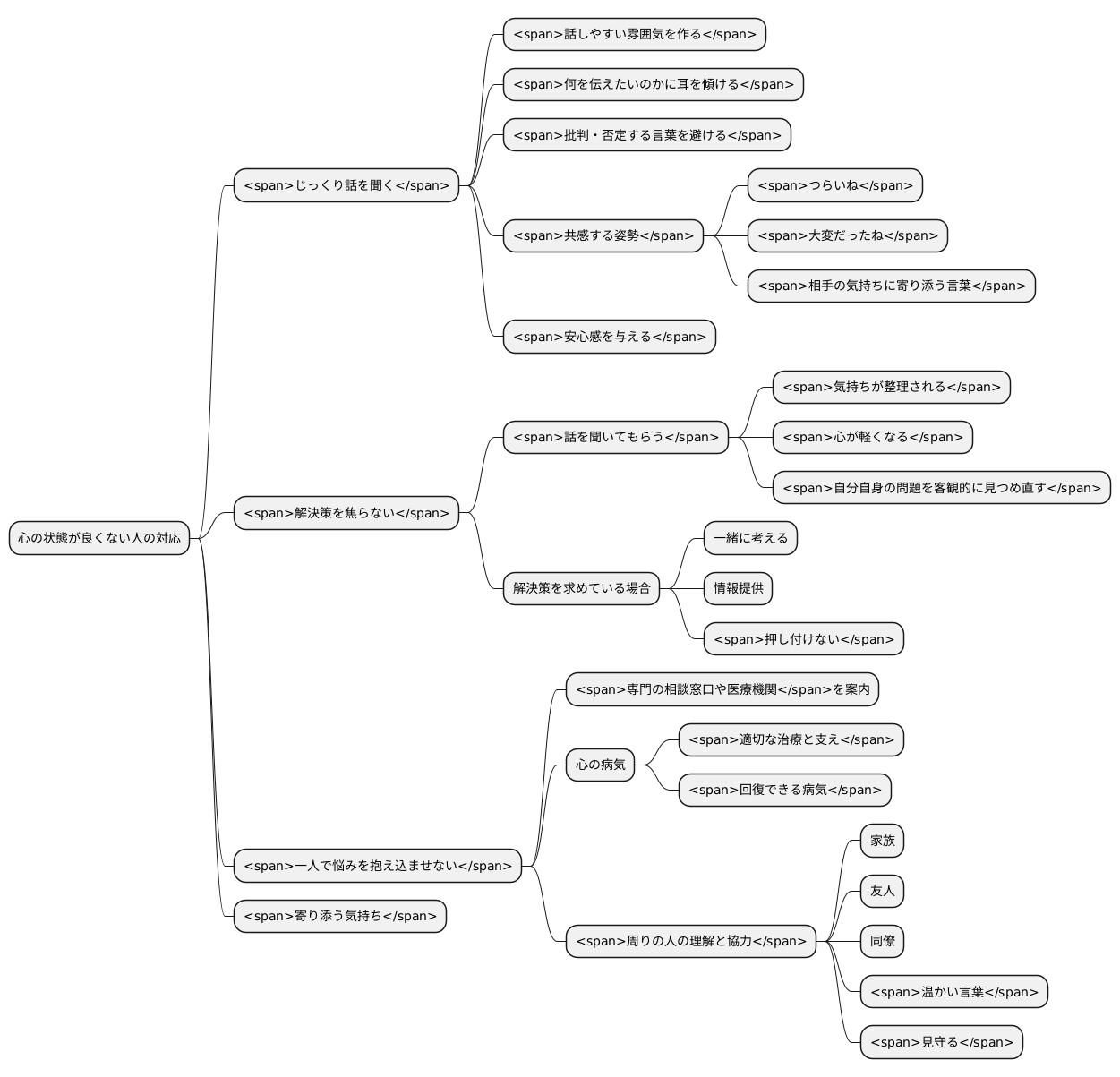

心の状態が良くないと訴える人が周りにいたら、まずはじっくりと話を聞いてあげることが大切です。相手が話しやすい雰囲気を作り、何を伝えたいのかに耳を傾けましょう。この時、頭ごなしに批判したり、否定したりするような言葉は避けて、共感する姿勢を心がけてください。「つらいね」「大変だったね」など、相手の気持ちに寄り添う言葉をかけることで、安心感を与えられます。

すぐに解決策を見つけたり、的確な助言をしようと焦る必要はありません。話を聞いてもらうだけでも、気持ちが整理され、心が軽くなることがあります。話すことで、自分自身の問題を客観的に見つめ直すきっかけにもなります。もし、相手が解決策を求めている場合は、一緒に考えたり、情報を提供したりするのも良いでしょう。ただし、押し付けにならないよう注意が必要です。

また、一人で悩みを抱え込ませないことも重要です。必要に応じて、専門の相談窓口や医療機関を案内しましょう。心の病気は、適切な治療と支えがあれば、回復できる病気です。家族や友人、同僚など、周りの人の理解と協力が回復への大きな力となります。温かい言葉をかけたり、見守ることも大きな支えになります。焦らず、寄り添う気持ちを大切にして接しましょう。