福祉医療機構:その役割と歴史

介護を学びたい

先生、「社会福祉医療事業団」って、介護と介助に関係あるんですか?なんか難しそうな名前でよくわかりません。

介護の研究家

そうだね、名前だけ見ると難しそうに感じるかもしれないね。社会福祉医療事業団は、簡単に言うと、福祉に関するお金の貸し出しや、事業を助ける役割をしていた組織だよ。例えば、介護施設を作ったり、福祉の活動をしたい人がお金を借りる時などに、この事業団がサポートしていたんだ。

介護を学びたい

じゃあ、直接、介護や介助をするわけではないんですね?

介護の研究家

その通り!直接介護や介助をするのではなく、介護や介助を行う事業者や施設を、お金の面で支えることで間接的に介護や介助を支えていたんだ。今はもう組織の形が変わって福祉医療機構という名前になっているけれどね。

社会福祉医療事業団とは。

「介護」と「介助」といった言葉について、かつて存在した『社会福祉医療事業団』という組織の役割を説明します。この組織は、社会福祉医療事業団法に基づき、政府が全額出資していた特殊法人でした。2003年の特殊法人改革によって、独立行政法人福祉医療機構法が作られ、福祉医療機構へと再編されました。具体的には、政府が目指す社会保障や社会福祉の充実のために必要な施設整備のための融資や経営指導、社会福祉事業への支援、福祉に関する情報の提供などを行っていました。

設立の背景と目的

社会福祉医療事業団は、人々の暮らし向きをよくするために設立されました。高度経済成長期を迎えた日本では、経済が発展する一方で、人々の生活を支える社会保障制度の充実が大きな課題となっていました。医療や福祉のサービスを受けたくても、それを提供する施設や仕組みが十分に整っていなかったのです。特に、資金面での苦労を抱える社会福祉事業者が多く、施設の建設や設備の導入が進まない状況でした。

こうした背景から、社会福祉医療事業団は社会福祉事業を盛り上げ、医療を提供する仕組みを整えるという目的を掲げ、設立されました。具体的には、福祉や医療に関する施設の整備や事業の運営を支援したり、必要な情報を提供したりする役割を担いました。中でも重要な役割は、お金を借りるのが難しい社会福祉事業者に対して、低い金利でお金を貸し出すことでした。

事業団は、政府が全額出資する特殊法人として設立され、国からの資金援助を受けながら活動しました。人々の福祉と医療の向上に貢献することは、事業団にとって重要な使命でした。事業団の設立により、社会福祉事業者は資金調達の負担を軽減し、より質の高い福祉サービスを提供できるようになりました。また、医療提供体制の整備も促進され、人々が安心して医療を受けられる環境づくりにも貢献しました。事業団は、国民の福祉向上という大きな目標に向けて、重要な役割を果たしてきたと言えるでしょう。

| 設立背景 | 高度経済成長期における社会保障制度の不備 資金難を抱える社会福祉事業者 |

|---|---|

| 設立目的 | 社会福祉事業の振興、医療提供体制の整備 |

| 主な役割 | 福祉・医療施設整備支援 事業運営支援 情報提供 低金利融資 |

| 組織形態 | 政府全額出資の特殊法人 |

| 設立による効果 | 社会福祉事業者の資金調達負担軽減 質の高い福祉サービス提供 医療提供体制の整備 国民の福祉向上 |

主な事業内容

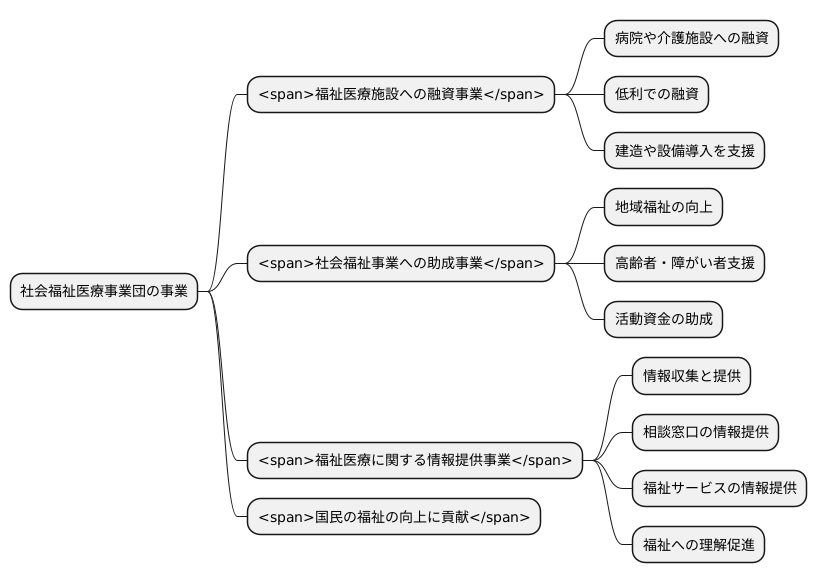

社会福祉医療事業団は、国民の暮らしを支えるため、様々な福祉サービスの充実に向けて活動してきました。主な事業は大きく分けて三つあります。一つ目は、福祉医療施設への融資事業です。この事業では、病院や介護施設といった社会福祉事業を行う事業者や医療機関が、建物を建てたり、必要な機械や道具を導入したりするために必要なお金を低い利子で貸し出していました。資金面での支援を行うことで、より良い環境で福祉サービスを提供できるよう後押ししました。二つ目は、社会福祉事業への助成事業です。地域で暮らす人々が支え合う仕組みをより良くしたり、高齢の方や障がいのある方が安心して暮らせるようにするための様々な事業に対し、助成金を提供することで活動を支援していました。例えば、地域の人々が集える場所作りや、高齢者の方のための食事サービス、障がいのある方への就労支援といった事業に対し、活動資金を補助することで、より質の高いサービス提供体制を整備できるよう努めました。そして三つ目は、福祉医療に関する情報提供事業です。福祉や医療に関する様々な情報を集め、分かりやすく整理して、国民に提供していました。どこに相談すれば良いか分からない、どんなサービスがあるか知りたいといった人々の疑問を解消することで、必要な人に必要なサービスが届くように、また、福祉に対する理解を深めてもらうように努めました。このように、社会福祉医療事業団は、お金の面、活動の支援、そして情報の提供という三つの側面から、国民の福祉の向上に大きく貢献してきました。

特殊法人から独立行政法人へ

平成十五年、特殊法人等の見直しの一環として、社会福祉医療事業団は独立行政法人福祉医療機構として生まれ変わりました。それまでの特殊法人という仕組みは、政府の関わりが強く、運営内容が国民に見えにくいといった問題や、組織の動きが鈍く、無駄が多いといった点が指摘されていました。

こうした背景から、もっと自主的に、責任をもって運営を行うことができるよう、独立行政法人という新しい枠組みへの移行が決定されたのです。この改革によって、組織運営の無駄をなくし、動きを良くすること、運営内容を国民に分かりやすく示すこと、そして国民に対してきちんと説明を行う責任を果たすことが期待されました。

具体的には、役職員の数を減らし、意思決定の手続きを簡素化することで、迅速な対応を可能にする組織体制へと変わりました。また、事業内容や財務状況などの情報を積極的に公開することで、国民が運営状況を把握しやすくなりました。さらに、国民からの意見や要望を聞き取る機会を設けることで、国民の声を運営に反映させる仕組みも整えられました。

福祉医療機構は、社会福祉医療事業団のこれまでの事業を引き継ぎながら、時代の変化に合わせた新しい事業も展開していくことになりました。例えば、高齢化社会の進展に対応するため、介護サービスの充実や、医療技術の進歩を踏まえた新たな医療提供体制の構築などに取り組むことになりました。この改革は、国民にとってより質の高い福祉医療サービスの提供を実現するための大きな一歩となりました。

| 改革前(特殊法人) | 改革後(独立行政法人) |

|---|---|

| 政府の関わりが強く、運営内容が国民に見えにくい | 自主的に、責任をもって運営を行う |

| 組織の動きが鈍く、無駄が多い | 組織運営の無駄をなくし、動きを良くする |

| – | 運営内容を国民に分かりやすく示す |

| – | 国民に対してきちんと説明を行う責任を果たす |

| – | 役職員の数を減らし、意思決定の手続きを簡素化 |

| – | 事業内容や財務状況などの情報を積極的に公開 |

| – | 国民からの意見や要望を聞き取る機会を設ける |

| – | 高齢化社会の進展に対応するため、介護サービスの充実 |

| – | 医療技術の進歩を踏まえた新たな医療提供体制の構築 |

機構の役割と今後の展望

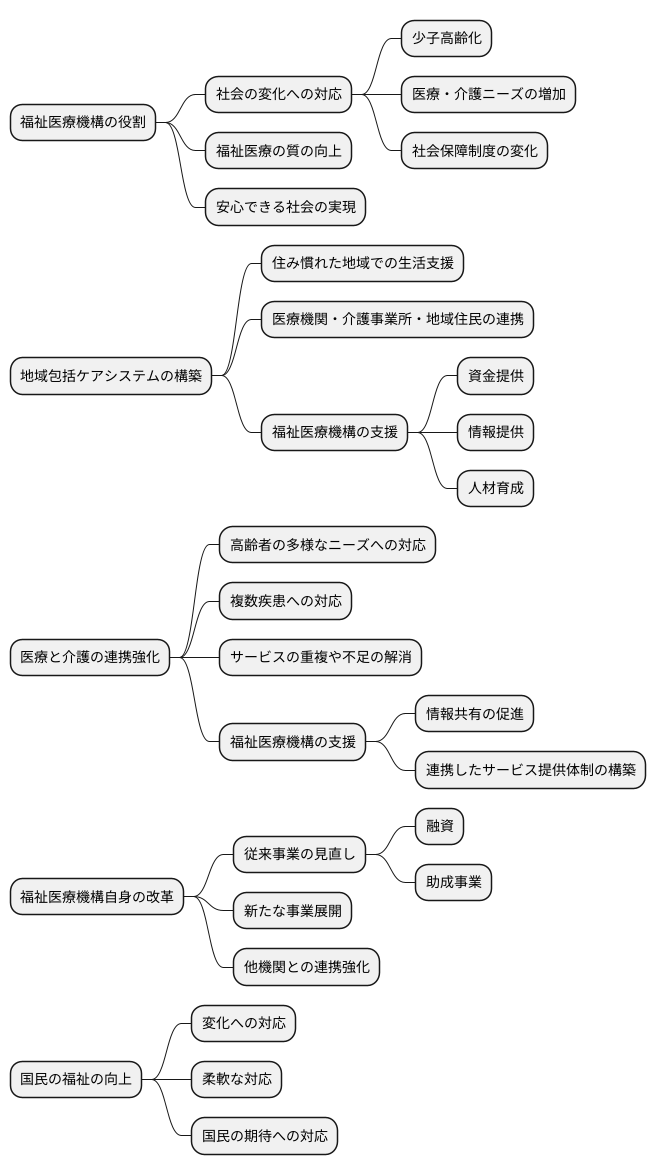

福祉医療機構は、社会の変化に対応しながら、国民の健康と生活を守る上で重要な役割を担っています。少子高齢化が進む中で、医療や介護を必要とする人は増え続けており、社会保障制度も大きく変わってきています。このような状況の中で、福祉医療の質を高め、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、福祉医療機構の活動が欠かせません。

特に、地域包括ケアシステムの構築は、今後の福祉医療において重要な課題です。高齢者が住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを受けられるようにするためには、医療機関や介護事業所、地域住民が連携して、地域全体で高齢者を支える体制を作る必要があります。福祉医療機構は、地域包括ケアシステムの構築を支援するために、関係機関への資金提供や情報提供、人材育成など、様々な取り組みを行っていく必要があります。

また、医療と介護の連携強化も重要な課題です。高齢者の多くは複数の病気を抱えていることが多く、医療と介護の両方のサービスが必要です。しかし、現状では医療と介護の連携が十分ではなく、必要なサービスが受けられない、あるいは重複したサービスを受けてしまうなどの問題が生じています。福祉医療機構は、医療と介護の情報共有を促進したり、連携したサービス提供体制を構築するための支援を行うことで、高齢者が適切なサービスを受けられるようにする必要があります。

これらの課題に取り組むためには、福祉医療機構自身の改革も必要です。従来の融資や助成事業だけでなく、新たな事業展開や他機関との連携強化など、組織のあり方を見直し、より効果的な活動を進めていく必要があります。

国民の福祉の向上に貢献するために、福祉医療機構は常に変化を恐れず、新たな挑戦を続けていくことが求められています。社会の変化を的確に捉え、柔軟に対応することで、国民の期待に応えていく必要があるでしょう。

国民への貢献

誰もが安心して暮らせる社会を作るため、社会福祉医療事業団、そして今の福祉医療機構は、これまでも国民の幸せのために力を尽くしてきました。その貢献は多岐に渡ります。

まず、福祉医療施設の整備を支援することで、病院や介護施設などの数を増やし、より多くの国民が安心して医療や介護のサービスを受けられる環境づくりに貢献しました。病院のベッドの数が増えれば、病気やけがをした時にすぐに入院できるようになりますし、介護施設が増えれば、自宅での介護が難しい高齢者の方々が安心して暮らせる場所が増えることになります。

また、様々な社会福祉事業への助成も行ってきました。例えば、地域で暮らす高齢者の方々を支えるデイサービスや、障害のある方々が社会参加できるような就労支援事業など、様々な事業にお金を出して支えることで、より多くの人々が自分らしく暮らせるよう支援してきました。

さらに、福祉に関する情報を分かりやすく国民に伝えることにも力を入れてきました。どんな福祉サービスがあるのか、どうすれば利用できるのかといった情報を提供することで、必要な人が必要なサービスを適切に利用できるようになり、福祉サービスの利用を促すだけでなく、福祉に対する国民全体の理解を深めることにも繋がりました。

高齢化が進むにつれて、医療や介護の必要性はますます高まっています。これまで以上に福祉医療の重要性が増している今、福祉医療機構には、国民の期待に応え、質の高いサービスを提供していくという大きな役割が求められています。

今後ますます高齢化が進む中で、誰もが安心して歳を重ね、幸せな暮らしを送れるように、福祉医療機構は引き続きその役割を果たしていくことが期待されています。誰もが住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して暮らせる社会の実現に向けて、福祉医療機構はこれからも様々な取り組みを進めていく必要があります。

| 貢献分野 | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 福祉医療施設の整備支援 | 病院や介護施設などの増設 | 安心して医療や介護サービスを受けられる環境づくり |

| 社会福祉事業への助成 | デイサービス、就労支援事業などへの資金提供 | 多様な人々が自分らしく暮らせる社会の実現 |

| 福祉情報の提供 | 福祉サービスの内容や利用方法などの情報提供 | 福祉サービスの適切な利用促進と国民の福祉理解の深化 |