生命倫理とケアの調和

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?それに、生命倫理との関係もよく理解できていないんです。

介護の研究家

なるほど。確かに似ていて紛らわしいね。「介護」は、食事や入浴など日常生活を送る上で必要な援助全般を指すのに対し、「介助」は、特定の動作や行為を補助することを指すんだ。例えば、階段の上り下りを手伝うのは「介助」だね。生命倫理との関係で言うと、どちらの場合も相手の尊厳を大切にすることが重要になるんだよ。

介護を学びたい

ということは、「介護」の中に「介助」が含まれているんですね。尊厳…ですか。具体的にはどういうことでしょうか?

介護の研究家

その通り。「介護」の中に「介助」が含まれる場合が多いね。尊厳を守るというのは、例えば、本人の意思を尊重して、できることは自分でやってもらうように促したり、プライバシーに配慮したりすることだね。自立を支援し、その人らしく生活を送れるようにするのが、生命倫理にかなった介護・介助と言えるんだよ。

生命倫理とは。

人の命に関わる道徳について、『介護』(高齢者や病人などの日常生活を支えること)と『介助』(高齢者や病人などの動作を手伝うこと)に関連した内容を説明します。特に、医療や福祉の仕事をする人が、利用者の権利を守るためにどんな考え方を持つべきかという点に注目します。

生命倫理の基礎

生命倫理とは、医療や福祉といった人の命に直接関わる分野において、倫理的な課題に取り組むための学問です。命に関わる技術の進歩は、時として人の尊厳や権利を脅かす可能性も持っています。例えば、どこまで延命治療を行うべきか、遺伝子を操作することの是非、移植医療における公平な臓器の分配はどうあるべきかなど、複雑な問題が次々と生まれています。生命倫理は、これらの問題に感情ではなく、様々な立場から考え、より良い解決策を探る羅針盤のような役割を担っています。

生命倫理は、倫理的な原則に基づいて、関係者間の対話と合意形成を促し、命の尊厳を守るための指針となります。具体的には、人が人として扱われる権利、自分で決定する権利、公平に扱われる権利、危害を与えないといった原則を基に、医療現場における様々な課題を検討します。例えば、終末期医療において、患者本人の意思を尊重した治療方針を決定するために、家族や医療従事者間で十分な話し合いが行われる必要があります。また、新しい医療技術を導入する際には、その技術が人にもたらす利益とリスクを慎重に評価し、社会全体への影響を考慮しなければなりません。

生命倫理を学ぶことは、医療や福祉の仕事に携わる人だけでなく、私たち一人ひとりが命の大切さを改めて認識し、責任ある行動をとるためにも必要不可欠です。高齢化が進む社会や医療技術の更なる進歩に伴い、生命倫理が担う役割はますます重要になってきています。私たちは、常に倫理的な視点を持ち、未来の医療や福祉がどうあるべきかを考えていかなければなりません。そのためにも、生命倫理に関する教育や啓発活動を通じて、社会全体の意識を高めていくことが大切です。私たち一人ひとりが生命倫理について学び、考え、行動することで、より良い未来を築いていくことができるでしょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 生命倫理の定義 | 医療や福祉における倫理的な課題に取り組む学問 |

| 生命倫理の必要性 | 命に関わる技術の進歩に伴う倫理的問題への対応 |

| 生命倫理の課題例 | 延命治療の範囲、遺伝子操作の是非、臓器移植の公平性 |

| 生命倫理の役割 | 関係者間の対話と合意形成、命の尊厳の保護 |

| 生命倫理の原則 | 人の尊厳、自己決定権、公平性、無危害 |

| 生命倫理の実践例 | 終末期医療における意思決定、新医療技術導入の評価 |

| 生命倫理の重要性 | 高齢化社会と医療技術進歩への対応 |

| 生命倫理の学習の必要性 | 責任ある行動、より良い未来の構築 |

ケアにおける倫理

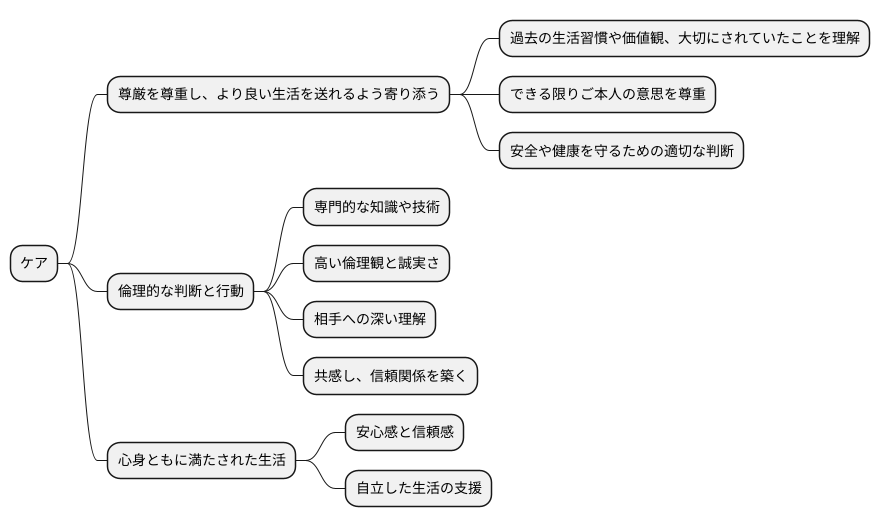

人は誰しも、年を重ね、病気を患ったり、障がいを持ったりすることで、日常生活を送る上で支援を必要とする場面に遭遇します。このような状況で提供される「ケア」とは、単なる身体的な世話にとどまらず、その人らしさや尊厳を尊重し、より良い生活を送れるよう寄り添うことを意味します。そのため、ケアの現場では常に倫理的な判断と行動が求められます。

例えば、認知症が進行し、ご自身の意思で物事を決めることが難しくなった方のケアについて考えてみましょう。ご本人の過去の生活習慣や価値観、大切にされていたことなどを理解し、できる限りご本人の意思を尊重することが大切です。しかし、ご本人の安全や健康を守るためには、ご家族の考えや医療専門家の意見も踏まえ、状況に応じて適切な判断をしなければなりません。このような場面では、画一的な答えはなく、常に倫理的なジレンマに直面します。

また、ケアを提供する側は、専門的な知識や技術だけでなく、高い倫理観と誠実さ、そして相手への深い理解が求められます。ケアを受ける方の気持ちに寄り添い、共感し、信頼関係を築くことで、初めてその方に合った質の高いケアを提供できるといえます。常に相手の立場に立ち、思いやりの心を持って接することで、ケアを受ける方が安心感と信頼感を持つことができ、心身ともに満たされた生活を送ることに繋がります。

倫理に配慮したケアの実践は、ケアを受ける方の尊厳を守り、自立した生活を支援するために不可欠です。そして、それは同時に、ケアを提供する側の人間性も豊かにし、社会全体の幸福にも貢献すると言えるでしょう。

患者の権利と自律性

医療を受ける人にとって、自らの心身に関わる大切な権利と主体的な意思決定は欠かせません。これは、人間として誰しもが持つ、尊重されるべき価値と、自らの人生を自由に選択する力に基づいています。

医療を受ける人は、自分の体の状態や治療の進め方について、十分に分かりやすく説明を受け、きちんと理解した上で、治療を受けるか受けないかを自分で決める権利を持っています。医療に携わる人たちは、このような患者さんの自己決定権を何よりも大切にしなければなりません。治療方針を決める際には、患者さんと時間をかけて丁寧に話し合い、お互いが納得できるまで、しっかりと意見を交わすことが重要です。

患者さんの権利を守ることは、患者さんを中心とした医療を実現し、より質の高い医療を提供するために、絶対に必要な要素です。最近では、患者さんの権利に対する社会全体の関心が高まってきており、医療現場でも、患者さんの声に耳を傾け、一緒に治療方針を決めていく「説明と同意」の大切さが広く認識されています。これは、患者さんが治療内容を理解し、納得した上で治療を受けることを指し、医療の安全性を高めるだけでなく、患者さんと医療従事者との信頼関係を築く上でも重要な役割を果たします。

医療に携わる人たちは、常に患者さんの権利を尊重し、患者さんとの信頼関係を築くよう心がける必要があります。患者さんが安心して治療を受けられるよう、分かりやすい言葉で説明を行い、質問しやすい雰囲気を作るなど、コミュニケーションを大切にすることが求められます。また、患者さんのプライバシー保護にも配慮し、個人情報が適切に管理されるようにしなければなりません。こうした取り組みを通じて、患者さんが安心して医療を受けられる環境を整備していくことが、医療の質の向上につながるのです。

| 医療を受ける人の権利と主体的な意思決定 | 医療従事者の役割 | 患者中心の医療の実現 |

|---|---|---|

| 自分の体の状態や治療の進め方について、十分に分かりやすく説明を受け、きちんと理解した上で、治療を受けるか受けないかを自分で決める権利 | 患者さんの自己決定権を何よりも大切にする 患者さんと時間をかけて丁寧に話し合い、お互いが納得できるまで、しっかりと意見を交わす 常に患者さんの権利を尊重し、患者さんとの信頼関係を築くよう心がける 分かりやすい言葉で説明を行い、質問しやすい雰囲気を作る プライバシー保護にも配慮 |

患者さんを中心とした医療を実現し、より質の高い医療を提供するために、絶対に必要な要素 患者さんの声に耳を傾け、一緒に治療方針を決めていく「説明と同意」 医療の安全性を高める 患者さんと医療従事者との信頼関係を築く 患者さんが安心して医療を受けられる環境を整備 |

倫理的な課題への対応

医療や福祉の仕事では、人の命に関わる大切な問題に数多く出会います。どのような医療を行うべきか、どのような援助を行うべきか、常に考え続けなければなりません。特に、人生の終わりが近い方の医療では、延命治療を行うかどうかの難しい選択に迫られることがあります。また、遺伝子の検査によって得られた情報をどこまで伝えるべきか、移植が必要な臓器を誰に優先的に提供するのかなど、複雑で答えにくい問題もたくさんあります。

このような問題をきちんと解決するには、正しい行いについての考え方をもとに、関係者全員でよく話し合うことが大切です。医療や福祉の専門家は、倫理的な問題に直面した時、一人で悩まずに、倫理の専門家チームや他の専門家に相談し、様々な立場から解決方法を探るべきです。例えば、延命治療については、ご本人やご家族の希望、病状の進行具合、医療の限界などを総合的に考え、最善の道を探る必要があります。遺伝子情報の開示範囲についても、ご本人の知る権利と、ご家族への影響などを考慮し、慎重に判断しなければなりません。臓器移植では、医学的な緊急性、適合性、公平性などを基準に、透明性の高い手続きで提供者を選定する必要があります。

また、倫理的な問題に対する社会全体の関心を高め、理解を深めるための活動も大切です。講演会や研修会などを通して、倫理的な考え方の基礎知識や、具体的な事例への対処法などを学ぶ機会を提供することで、より多くの人が倫理的な問題について考え、話し合うことができるようになります。倫理的な問題に真剣に取り組み、より良い解決方法を探し続けることは、医療と福祉の向上に必ず繋がります。一人ひとりの命と尊厳を守り、誰もが安心して医療や福祉を受けられる社会を作るために、倫理的な視点を持ち続けることが重要です。

| 医療・福祉の倫理的問題 | 具体的な例 | 解決のための取り組み |

|---|---|---|

| 人生の終わりに関する問題 | 延命治療の選択 |

|

| 遺伝子情報に関する問題 | 遺伝子情報の開示範囲 |

|

| 臓器移植に関する問題 | 臓器提供者の選定 |

|

| 倫理的課題への社会全体の意識向上 | 倫理観の啓発 |

|

これからの生命倫理

医療の進歩は目覚ましく、様々な新しい技術が生まれています。人工知能や遺伝子操作といった技術は、病気を治したり、健康を保つのを助ける大きな力となります。しかし、それと同時に、これまでにない倫理的な問題も出てきています。例えば、人工知能が診断を下した場合、その責任はどこにあるのか。また、遺伝子を操作することで、生まれてくる子どもの特徴を変えることは許されるのかといった問題です。これまでの考え方では、これらの問題にうまく対応できない場合もあります。

これからの生命倫理は、このような新しい問題にも対応できるものでなければなりません。社会全体の変化をよく見て、様々な考え方を受け入れながら、倫理的な指針を作っていくことが大切です。人工知能を活用した医療や、遺伝子操作技術を用いた医療などは、まだ始まったばかりです。だからこそ、技術の進歩と同時に、倫理的な面についても深く考えていく必要があります。

命の始まり方や終わり方、病気や障害との向き合い方、そして健康の意味など、生命倫理が扱うテーマは多岐に渡ります。これらのテーマについて、様々な立場の人々が話し合い、より良い未来を作っていくことが重要です。高齢化が進む中で、どのように尊厳を保ちながら最期を迎えるかという問題も、生命倫理の重要なテーマです。誰もが安心して医療や福祉を受けられる社会を実現するためには、技術の進歩だけでなく、倫理的な基盤をしっかりと築くことが不可欠です。私たちは、未来の医療や福祉が倫理に根ざしたものとなるよう、共に考え、行動していく必要があります。

| 医療技術の進歩 | 倫理的問題 |

|---|---|

| 人工知能による診断 | 責任の所在 |

| 遺伝子操作 | 子どもの特徴を変えることの是非 |

| 人工知能を活用した医療 | 倫理的な指針の必要性 |

| 遺伝子操作技術を用いた医療 | 倫理的な側面の検討 |

| 生命倫理のテーマ | 説明 |

|---|---|

| 命の始まり方や終わり方 | 多様な立場からの議論が必要 |

| 病気や障害との向き合い方 | 多様な立場からの議論が必要 |

| 健康の意味 | 多様な立場からの議論が必要 |

| 尊厳を保ちながら最期を迎える方法 | 高齢化社会における重要な問題 |

| 倫理的基盤の必要性 | 医療や福祉を受ける社会の実現には不可欠 |

|---|