ボランティア:地域福祉の支え手

介護を学びたい

先生、「ボランティア」って、介護と介助の両方に関係あるんですか? どちらも人のためになることのように思うのですが、違いがよくわからないです。

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも人のためになる活動だけど、ボランティアは『無償で自発的に行う』という点が大切なんだ。介護や介助は仕事として行う場合もあるよね。その場合はボランティアとは言わないね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、お金をもらって介護や介助をする人はボランティアではないんですね。でも、例えば、近所のお年寄りの買い物に付き添うのはボランティアですか?

介護の研究家

そうだね。無償で自発的に行うなら、それはボランティアと言えるよ。介護や介助の有無ではなく、無償性、善意性、自発性に基づいて行うかが重要なんだ。

ボランティアとは。

『世話をする』という意味の言葉である『介護』と『介助』について、お金をもらわずに、親切な気持ちで、自らの意思で、技術的な手助けや労働を提供する活動である『ボランティア』とのかかわりについて説明します。

ボランティア活動の意義

人助けを行うボランティア活動は、社会を支える大切な土台となっています。 見返りを求めずに提供される時間と努力は、地域社会の様々な困りごとに寄り添い、人々の暮らしをより良くすることに役立っています。

例えば、お年寄りの世話や、体の不自由な方の支援、子どもたちの福祉など、様々な場所でボランティアの方々が活躍しています。専門的な知識や技術を持つ職員とはまた違った視点で、一人ひとりの心に寄り添った温かい支援を提供しているのです。

お年寄りの方々にとっては、話し相手になったり、散歩の付き添いをしたり、暮らしのちょっとしたお手伝いをすることで、孤独感を和らげ、心身の健康を保つことができます。体の不自由な方々にとっては、外出の付き添いや、日常生活の補助を受けることで、社会参加の機会を広げ、自立した生活を送る支えとなります。子どもたちにとっては、学習支援や遊び相手を通して、健やかな成長を促し、豊かな人間性を育むことができます。

ボランティア活動は、ただ支援を提供するだけではありません。地域に住む人々の繋がりを強め、地域全体の活気を生み出すことにも繋がっています。ボランティア活動を通して、人と人との温かい触れ合いが生まれ、地域社会に活気と潤いを与えているのです。それは、お金では得られない、何にも代えがたい価値と言えるでしょう。

ボランティア活動に参加することで、自分自身の成長にも繋がるという声も多く聞かれます。他者のために何かをするという経験は、自己肯定感を高め、人生をより豊かにするでしょう。そして、支え合う温かい社会を築いていく力となるのです。

| ボランティア活動の意義 | 具体的な活動例 | 効果 |

|---|---|---|

| 社会を支える土台 | お年寄りの世話、体の不自由な方の支援、子どもたちの福祉 | 人々の暮らしをより良くする |

| 温かい支援の提供 | 話し相手、散歩の付き添い、日常生活の補助、学習支援、遊び相手 | 孤独感の緩和、心身の健康維持、社会参加機会の拡大、自立支援、健やかな成長促進 |

| 地域活性化 | 地域住民の繋がり強化 | 地域全体の活気創出 |

| 個人成長 | 他者への貢献 | 自己肯定感向上、人生の豊かさ |

活動内容の多様性

ボランティア活動は、実に様々な活動があります。その内容は、支援を必要とする人々や地域社会全体など、多岐にわたります。

まず、高齢者福祉施設では、お年寄りの生活を支える活動が中心です。例えば、話し相手になることで、孤独感を和らげ、心の支えとなります。また、歌を歌ったり、ゲームをしたりといったレクリエーションを通して、心身の活性化を図ります。さらに、散歩の付き添いなどの日常生活の支援も行います。

障害者支援施設では、利用者の自立を促す活動が重要です。例えば、食事や着替え、移動などの身体的な介助はもちろんのこと、外出の付き添いや絵画や工作などの創作活動のサポートも行います。これらを通して、利用者の社会参加を促進し、生きがいを育みます。

児童福祉施設では、子どもたちの健やかな成長を支える活動を行います。勉強を見てあげたり、一緒に遊んだりすることで、子どもたちの成長をサポートします。また、生活習慣の指導や心のケアなども大切な活動です。

その他にも、地域社会全体に貢献する活動も数多くあります。地域をきれいにする清掃活動や災害時に備えた防災活動、地域の祭りやイベントの運営など、地域社会をより良くするための活動もボランティア活動の一つです。

このように、ボランティア活動は自分の得意なことや興味のあることを活かして、様々な形で社会貢献をすることができます。誰でも自分に合った活動を見つけることができるでしょう。

| 対象 | 活動内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 話し相手、歌やゲームなどのレクリエーション、散歩の付き添い | 孤独感の緩和、心身の活性化、日常生活の支援 |

| 障害者 | 食事・着替え・移動の介助、外出の付き添い、創作活動のサポート | 自立促進、社会参加の促進、生きがいを育む |

| 児童 | 学習支援、遊び、生活習慣の指導、心のケア | 健やかな成長の支援 |

| 地域社会 | 清掃活動、防災活動、祭りやイベントの運営 | 地域社会への貢献 |

無償性の原則

人のためになる活動は、お金をもらわずに行うのが基本です。これを無償性の原則といいます。ボランティア活動は、まさにこの原則に基づいて行われています。お金儲けのためではなく、真心からの親切心と人の役に立ちたいという気持ちから生まれる活動なのです。

活動に参加することで、お金がもらえることを期待してはいけません。しかし、活動のために使った電車やバスの料金、あるいは活動に必要な道具の費用などは、支払ってもらえることがあります。これは、活動に伴う必要経費であるため、ボランティアの善意を利用したものではありません。あくまで、活動を行うために必要な費用を負担してもらえるだけです。

大切なのは、お金が目的ではなく、世の中のため、人のために何かしたいという気持ちで活動に参加することです。困っている人、助けが必要な人のために、自分の時間と労力を提供する。それがボランティア活動の真髄です。

お金をもらわずに活動するからこそ、ボランティア活動は純粋な善意の表れとして、人々の心に深く響きます。そして、その活動は、周りの人々に感動と共感を与え、社会全体を温かいものにしていく力となるのです。ボランティア活動は、見返りを求めない真心によって支えられているからこそ、社会にとってかけがえのないものなのです。

| ボランティア活動の原則 | 説明 |

|---|---|

| 無償性 | 人のためになる活動は、お金をもらわずに行う。お金儲けのためではなく、真心と人の役に立ちたいという気持ちから生まれる活動。 |

| 必要経費の負担 | 活動のために使った交通費や道具の費用などは支払ってもらえることがある。ボランティアの善意の利用ではなく、活動に必要な費用を負担するだけ。 |

| 目的 | お金が目的ではなく、世の中のため、人のために何かしたいという気持ちで活動に参加すること。困っている人のために時間と労力を提供する。 |

| 意義 | お金をもらわず活動するからこそ、純粋な善意の表れとして人々の心に響き、感動と共感を与え、社会を温かくする。見返りを求めない真心によって支えられているからこそ、社会にとってかけがえのないもの。 |

自発性の尊重

人の支えとなるボランティア活動は、何よりも自発的な気持ちから始まることが大切です。誰かに強いられて参加したり、義務感で仕方なく活動するのではなく、自分の意志で活動を選び、責任感を持って取り組むことが活動の意義を高めます。ボランティア活動には様々な種類があり、それぞれの活動内容や必要な時間、活動する頻度も様々です。ですから、自分の生活リズムや得意なことを考えながら、無理なく続けられる活動を選ぶ自由があります。例えば、手先にある活動に飛びつくのではなく、自分の生活スタイルに合うか、本当にやりたい活動なのかをじっくり考えてから参加を決めることが大切です。

自分のペースで無理なく活動を続けることが、ボランティアを長く続けるための大切な秘訣です。もし負担に感じてしまうと、活動そのものに対する喜びや熱意が薄れてしまうかもしれません。活動を通して地域社会に貢献できる喜びを感じながら、同時に自分自身の成長にも繋がるという好循環を生み出すためには、無理のない範囲で活動することが重要です。ボランティア活動では、様々な人と出会い、新しい経験を積むことができます。これらの経験や知識は、あなた自身を成長させ、人生をより豊かで彩り豊かなものにしてくれるでしょう。活動を通して得た知識や経験は、あなたの人生における貴重な財産となるはずです。

ボランティア活動は、誰かの役に立つだけでなく、自分自身も成長できる貴重な機会です。自分らしい活動を見つけ、自発的な気持ちで楽しみながら参加することで、より大きな喜びと充実感を得ることができるでしょう。周りの意見に流されることなく、自分の心に従って活動を選ぶことが大切です。そして、活動を通して得られる経験は、あなたの人生をより一層輝かせてくれるはずです。

| ボランティア活動のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 自発性 | 誰かに強いられるのではなく、自分の意志で活動を選び、責任感を持って取り組むことが重要。 |

| 活動の選択 | 活動内容、時間、頻度など、自分の生活リズムや得意なことを考慮し、無理なく続けられる活動を選ぶ。 |

| 継続性 | 自分のペースで無理なく活動を続けることが、ボランティアを長く続ける秘訣。負担に感じると活動の喜びや熱意が薄れる。 |

| 自己成長 | 様々な人と出会い、新しい経験を積むことで、自己成長に繋がり、人生を豊かにする。 |

| 喜びと充実感 | 自分らしい活動を見つけ、自発的に楽しみながら参加することで、大きな喜びと充実感が得られる。 |

地域社会への貢献

地域社会をより良くするために、自発的に活動する人々の貢献は、計り知れません。役務の提供を受ける側の視点から考えると、「介護」と「介助」という二つの言葉は、どちらも誰かの助けを借りるという意味では同じように見えますが、実際には異なる意味を持っています。「介護」とは、日常生活を送る上で食事、入浴、排泄など基本的な行為において、継続的な支援が必要な方を対象とした包括的な支援のことを指します。例えば、高齢の方や病気、怪我などで日常生活に支障がある方が、尊厳を保ちながら自立した生活を送れるよう、身の回りの世話や精神的な支えを含めた幅広い援助を行います。一方、「介助」とは、特定の状況において、一時的な支援を行うことを指します。例えば、階段の上り下りや荷物の持ち運びなど、その場限りの手助けをすることです。視覚障碍者の方の歩行を支援したり、聴覚障碍者の方に通訳をしたりするのも介助に含まれます。地域社会では、これら「介護」と「介助」の両方の側面を持つ活動が必要とされています。例えば、高齢者の方々のお宅に訪問し、日常生活の支援を行うことは「介護」に該当し、地域で行われるイベントで、車椅子の方の移動をサポートすることは「介助」に該当します。このように、様々な状況に応じて、適切な支援を行うことが、地域社会で暮らす人々の生活の質の向上に大きく貢献すると言えるでしょう。また、ボランティア活動を通して、地域住民同士の繋がりも深まります。世代や立場を超えた交流は、地域に新たな活気をもたらし、住民同士の絆を育みます。行政だけでは手が届かないきめ細かい支援を、ボランティアの人々が担うことで、地域包括ケアシステムの構築にも繋がります。困っている人を支えたい、地域社会に貢献したいという思いから生まれる自発的な活動は、まさに地域社会を支える、かけがえのない存在と言えるでしょう。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 対象 | 日常生活に継続的な支援が必要な方(高齢者、病気や怪我などで日常生活に支障がある方など) | 特定の状況において一時的な支援が必要な方 |

| 目的 | 尊厳を保ちながら自立した生活を送れるよう包括的な支援を行う | 特定の状況における一時的な手助け |

| 内容 | 食事、入浴、排泄などの基本的な行為の支援、精神的な支えなど | 階段の上り下り、荷物の持ち運び、視覚障碍者の歩行支援、聴覚障碍者への通訳など |

| 期間 | 継続的 | 一時的 |

| 例 | 高齢者宅への訪問、日常生活支援 | イベントでの車椅子の方の移動サポート |

活動への参加方法

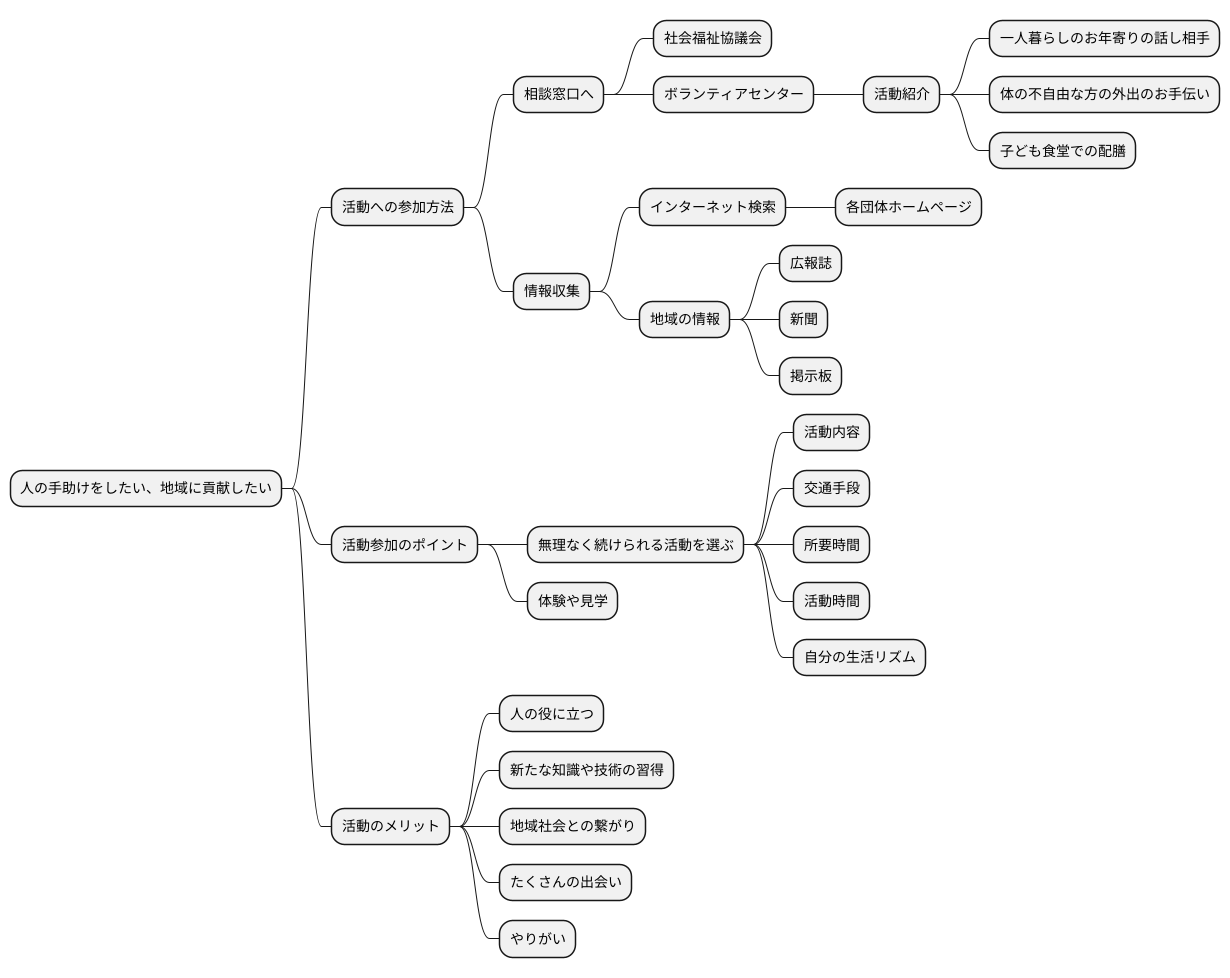

人の手助けをしたい、地域に貢献したいと思ったら、色々な方法で活動に参加できます。まず、お住まいの市町村にある社会福祉協議会、またはボランティアセンターに足を運んでみましょう。相談員の方に、どんな活動に興味があるか、どれくらいの時間なら活動できるかなどをお話しすれば、あなたにぴったりの活動を紹介してもらえます。例えば、一人暮らしのお年寄りの話し相手、体の不自由な方の外出のお手伝い、子ども食堂での配膳など、活動内容は様々です。

また、直接出向く時間がないという方は、各団体のホームページをインターネットで検索してみるのも良いでしょう。活動内容や活動場所、活動時間などが詳しく掲載されているので、自宅でじっくりと検討できます。さらに、地域の広報誌や新聞、掲示板などにも、ボランティア募集の情報が掲載されていることがあります。身近なところから情報収集してみましょう。

活動に参加するにあたって大切なのは、無理なく続けられる活動を選ぶことです。活動内容はもちろんのこと、活動場所までの交通手段や所要時間、活動時間の長さなども考慮しましょう。自分の生活リズムに合った活動を選ぶことで、長く続けることができます。そして、まずは体験や見学に参加してみることをお勧めします。実際に活動の様子を自分の目で見て、雰囲気を体感することで、自分に合っているかどうかを判断できます。ボランティア活動は、人の役に立つだけでなく、新たな知識や技術を習得する機会にもなり、地域社会との繋がりも深まります。ぜひ、気軽に問い合わせて、ボランティア活動の世界に触れてみてください。きっと、たくさんの出会いとやりがいを感じられるはずです。