機能的アプローチで尊厳を保つ介護

介護を学びたい

先生、「機能的アプローチ」って、よく聞くんですけど、介護と介助でどう違うんですか?なんか難しくて…

介護の研究家

そうだね、少し難しいよね。簡単に言うと、その人が本来持っている力を活かすって考え方だよ。例えば、ご飯を食べるのが難しい人に、ただ食べさせるんじゃなくて、どうやったら自分で食べられるようになるかを一緒に考えるのが機能的アプローチなんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

そうだね。介護は生活全般を支えるイメージで、機能的アプローチを取り入れながら、食事や入浴、排泄の介助などを行う。介助はその人の足りない部分を補うことで、例えば、階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりする時に機能的アプローチの考えを使って、その人ができることを最大限に活かすようにするんだ。

機能的アプローチとは。

「介護」と「介助」について説明します。「機能的アプローチ」という考え方があります。これは、人が生まれつき持っている能力を十分に発揮できるようにし、弱っている能力を回復できるように助けることです。そして、その人の意思や行動を尊重することで、人間としての尊厳を保ち続けられるように支援し、サービスを提供することです。

機能的アプローチとは

人の持つ力を最大限に活かし、生活のしやすさを高めるための支えとなる考え方、それが機能的アプローチです。これは、年を重ねたり病気になったりすることで弱くなった部分を良くするだけでなく、残っている力をうまく使いながら、その人らしい暮らしを送れるように手助けすることを目指します。

例えば、足腰が弱くなった方がいたとします。従来の考え方では、車椅子での生活を勧めるかもしれません。しかし、機能的アプローチでは、「少しでも自分の足で歩きたい」という本人の思いを尊重します。残っている筋力やバランス感覚を評価し、杖や歩行器を使う、自宅に手すりを取り付けるなどの工夫を凝らしながら、可能な限り自分の足で歩けるように支援します。

また、機能的アプローチは身体の世話をするだけにとどまりません。その人の気持ちを汲み取り、自分で決めて行動できるように支えることも大切です。例えば、食事の内容や着る服、日中の活動など、本人が自分で選べるように選択肢を提供し、決定を尊重します。

人は誰でも、自分の力で暮らし、自分らしくありたいと願っています。機能的アプローチは、まさにこの願いを叶えるための支え方です。「自立支援」という考え方に基づき、その人が持っている力を引き出し、暮らしの喜びや生きがいを感じられるように支えていくことが重要です。そのためには、その人の思いや生活の背景を丁寧に理解し、その人に合った支援を考えていく必要があります。そして、周囲の人々が協力し合い、温かい目で見守りながら、共に歩んでいくことが大切です。

| 従来のアプローチ | 機能的アプローチ |

|---|---|

| 弱った部分を補うことに重点 (例:足腰が弱ったら車椅子) |

残っている力を活かし、本人の思いを尊重 (例:足腰が弱っても、杖や歩行器、手すりの設置などで可能な限り自分の足で歩けるように支援) |

| 身体の世話が中心 | 身体の世話だけでなく、気持ちを汲み取り、自分で決めて行動できるよう支援 (例:食事、服装、日中の活動など、選択肢を提供し決定を尊重) |

| – | 自立支援に基づき、本人の力を引き出し、暮らしの喜びや生きがいを感じられるように支援 周囲の協力と温かい目で見守ることが重要 |

個別性の尊重

人が人として尊厳を持って暮らしていくためには、一人ひとりの持ち味を大切にすることが欠かせません。これを「個別性の尊重」と言います。介護や介助の場面では、この考え方が特に重要になります。なぜなら、それぞれの人が歩んできた人生、性格、大切にしているもの、そして体の状態や心の状態は千差万別だからです。

そのため、皆に同じやり方で支援するのではなく、その人に合った、まるで服を仕立てるように丁寧な支援を提供することが大切です。その人がどんな人生を歩んできたのか、どんなことが好きで、どんなことに喜びを感じるのかを理解し、日々の暮らしの中に楽しみや生きがいを見出せるように工夫する必要があります。

例えば、料理が好きだった人なら、簡単な手伝いをしてもらう、絵を描くことが好きだった人なら、筆を持たせて表現する場を作るなど、その人の好みに合わせた支援をすることで、やる気を高め、より豊かな生活を送れるように手助けすることができます。また、その人の意思を尊重し、自分でできることは自分で行ってもらうように促すことも大切です。たとえ時間がかかっても、その人のペースに合わせて見守り、必要な時にだけ手を差し伸べることで、自立を促し、自信を育むことができます。

「個別性の尊重」は、単に好みや希望を叶えるだけでなく、その人の尊厳を守り、より良く生きていくための支えとなるのです。そして、支援する側も、それぞれの個性に触れることで多くの学びを得て、人間として成長していくことができるのではないでしょうか。

| 個別性の尊重の重要性 | 具体的な支援 | 効果 |

|---|---|---|

| 人それぞれの人生、性格、大切にしているもの、体の状態や心の状態は千差万別であるため、一人ひとりの持ち味を大切にする「個別性の尊重」が重要。 |

|

|

多職種連携の重要性

人と人が支え合う社会を作るためには、様々な職種の人々が協力して仕事を進めることがとても大切です。これは、介護や介助の現場で特に重要になります。医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士など、それぞれの専門知識を持った人たちが、力を合わせて利用者を支えることで、より良い結果が得られます。

例えば、理学療法士は、利用者の身体の機能を維持したり、向上させたりするための運動や訓練を行います。立ち上がる、歩くといった基本的な動作の回復を支援することで、利用者の自立した生活を促します。作業療法士は、利用者が日常生活で必要な動作をスムーズに行えるように訓練したり、生活する環境を調整したりします。着替えや食事、トイレといった日常の動作を、安全かつ快適に行えるように支援することで、利用者の生活の質を高めます。言語聴覚士は、話すこと、聞くこと、食べることなど、コミュニケーションに関する能力の向上を支援します。円滑な意思疎通を支援することで、利用者の社会的なつながりを保ちます。

これらの専門職は、それぞれが持っている情報を共有し、協力して仕事を進めることで、より効果的な支援を提供できます。一人の専門職だけでは気付けないことでも、複数の専門職が連携することで、多角的な視点から利用者を理解し、より適切な支援を考え出すことができます。例えば、利用者の食事の様子について、介護職員が「最近食欲がないようだ」と気づき、看護師が健康状態を確認し、言語聴覚士が飲み込みの機能を評価することで、食欲低下の原因を特定し、適切な対応策を立てることができます。

利用者を支えるためには、専門職だけでなく、家族や地域との連携も欠かせません。家族の思いや利用者の置かれている状況を理解し、共に支援していくことで、より質の高いケアを提供できます。家族は利用者の生活や性格をよく知っているので、専門職にとって貴重な情報源となります。また、地域との連携は、利用者が地域社会に参加する機会を増やし、地域の人々とのつながりを維持する上で重要です。地域活動への参加や、近所の人々との交流を通じて、利用者は社会とのつながりを感じ、孤立を防ぐことができます。このように、多職種連携、家族との連携、地域との連携を通して、利用者を包括的に支える体制を作ることで、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。

機能回復への支援

機能回復への支援とは、日常生活の中で失われた、もしくは低下した身体や心の働きを取り戻すためのお手伝いをすることです。これは、ただ現状を維持するだけでなく、その人が持っている潜在能力を最大限に引き出し、より質の高い生活を送れるようにすることを目指します。

機能回復のためには、機能的なアプローチが重要です。これは、リハビリテーション専門職と連携し、身体機能や認知機能を使う機会を意図的に日常生活の中に組み込むことを意味します。例えば、日常生活動作の訓練では、食事、入浴、トイレ、着替えといった基本的な動作を繰り返し練習します。

食事の場面では、箸やスプーンを自分で使って食べる練習をしたり、入浴では、自分で体を洗ったり、湯船に入ったりする練習をします。トイレでは、自分でズボンを上げ下げする練習、着替えでは、ボタンをかけたり、服をたたむ練習など、一つひとつの動作を丁寧に繰り返すことが大切です。これらの訓練を通して、身体の動かし方を覚えたり、筋力を維持・向上させたりすることができます。

認知機能の維持・向上のためには、計算問題を解いたり、本を読んだり、簡単なゲームをしたりするなど、頭を使う活動を取り入れることが効果的です。また、人と話したり、趣味を楽しんだりすることも、認知機能の活性化につながります。

これらの活動は、機能回復だけでなく、生活の喜びや生きがいにもつながります。何かを達成する喜びや、人とのつながりを感じることで、その人の意欲を高めることができます。しかし、大切なのは、決して無理強いしないことです。その人の状態やペースに合わせて、無理のない範囲で、楽しみながら行うことが、機能回復への近道となります。焦らず、ゆっくりと、その人のペースを尊重しながら、温かく見守り、励ますことが重要です。

| 目的 | 日常生活の中で失われた、もしくは低下した身体や心の働きを取り戻す。現状維持ではなく、潜在能力を最大限に引き出し、より質の高い生活を送れるようにする。 |

|---|---|

| アプローチ | 機能的なアプローチ。リハビリテーション専門職と連携し、身体機能や認知機能を使う機会を意図的に日常生活の中に組み込む。 |

| 日常生活動作の訓練 | 食事、入浴、トイレ、着替えといった基本的な動作を繰り返し練習する。

一つひとつの動作を丁寧に繰り返すことが大切。 |

| 身体機能の維持・向上 | 日常生活動作の訓練を通して、身体の動かし方を覚えたり、筋力を維持・向上させたりする。 |

| 認知機能の維持・向上 | 計算問題を解いたり、本を読んだり、簡単なゲームをしたりするなど、頭を使う活動を取り入れる。人と話したり、趣味を楽しんだりすることも効果的。 |

| 活動の効果 | 機能回復だけでなく、生活の喜びや生きがいにもつながる。何かを達成する喜びや、人とのつながりを感じ、意欲を高める。 |

| 注意点 | 無理強いしない。その人の状態やペースに合わせて、無理のない範囲で、楽しみながら行うことが大切。焦らず、ゆっくりと、その人のペースを尊重しながら、温かく見守り、励ます。 |

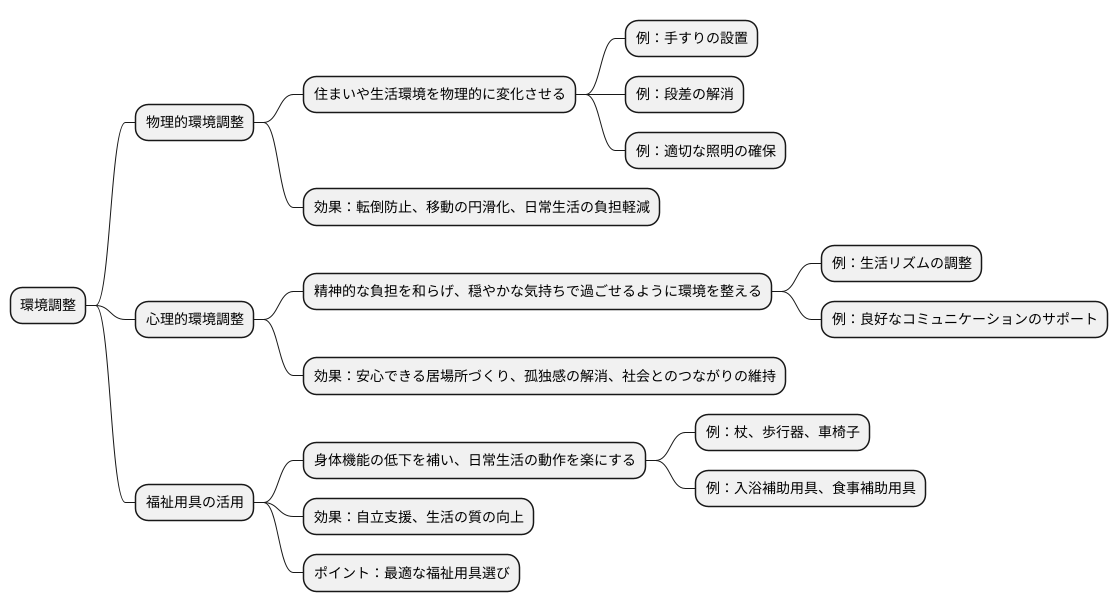

環境調整の重要性

人は誰でも、住み慣れた場所で、自分らしく安心して暮らしたいと願うものです。その願いを叶えるためには、加齢や病気による身体機能の低下があっても、安全に快適に生活できるよう環境を整えることが重要になります。これを環境調整といいます。

環境調整には、大きく分けて物理的な環境調整と心理的な環境調整の二つの側面があります。物理的な環境調整とは、住まいや生活環境を物理的に変化させることです。例えば、家の中に手すりを設置したり、段差をなくしたり、適切な明るさの照明を確保するといったことが挙げられます。転倒の危険性を減らし、移動をスムーズにすることで、生活の安全性を高めることができます。また、椅子やベッドの高さを調整することで、立ち上がりや着替えなどの動作がしやすくなり、日常生活の負担を軽減することができます。

一方で、心理的な環境調整とは、精神的な負担を和らげ、穏やかな気持ちで過ごせるように環境を整えることです。生活のリズムを整えたり、周りの人と気持ちよくコミュニケーションを取れるようにサポートしたりすることで、安心できる居場所を作ることが大切です。例えば、毎日同じ時間に食事や入浴などの活動を行うことで、生活にリズムが生まれ、心身の状態が安定しやすくなります。また、家族や友人、地域の人々との交流を促すことで、孤独感を解消し、社会とのつながりを維持することができます。

さらに、環境調整には福祉用具の活用も大きな役割を担います。杖や歩行器、車椅子といった移動を助ける用具や、入浴や食事を助ける用具など、様々な福祉用具があります。これらの用具は、身体機能の低下を補い、日常生活の動作を楽にすることで、その人の自立を支え、生活の質を高めることにつながります。福祉用具を選ぶ際には、その人の身体の状態や生活環境、そして、どんなことをしたいのかといった希望に合ったものを選ぶことが重要です。専門の人の助言をもらいながら、最適な福祉用具を選びましょう。

継続的な評価と改善

人の持つ力は、常に変化するものです。そのため、お手伝いをする際には、その変化を見逃さずに、定期的に状態を確かめ、お手伝いの内容をより良いものに変えていく必要があります。この見直しこそが、その人に合った最適なお手伝いを続けるために、とても大切です。

状態を確かめる際には、体の動きや頭の働き具合だけでなく、その人が毎日をどれくらい楽しく過ごせているか、生活の質にも目を向けることが重要です。例えば、歩いたり、物を掴んだりといった動作がどれくらいできるかだけでなく、「趣味を楽しめているか」「家族や友人と良い関係を築けているか」といった心の状態も合わせて確認することで、その人の本当の状況を理解することができます。

この確認の結果を基に、お手伝いの内容を調整します。例えば、以前は一人で歩けていた人が、足腰が弱くなった場合は、杖を使う練習を一緒に行ったり、手すりを取り付けるなどの住環境の調整を提案したりする必要があるかもしれません。また、新しいお手伝い方法を取り入れることも効果的です。

お手伝いの中で「もっとこうすれば良かった」と思うことや、困ったことが出てきた時は、一人で抱え込まずに、周りの関係者に相談し、一緒に解決策を考えることが大切です。例えば、家族、医師、他の介護職員など、その人に関係する人たちと情報を共有し、話し合うことで、より良いお手伝い方法を見つけることができるでしょう。

このように、関係者全員で協力し合い、常に見直しと改善を繰り返すことで、質の高いお手伝いを実現し、その人がより良く毎日を過ごせるように支えることができます。 お手伝いとは、一方的に行うものではなく、その人と一緒になってより良い生活を築いていく、共同作業なのです。