生存権:健康で文化的な暮らしへの権利

介護を学びたい

先生、「生存権」って、介護と介助にどう関係があるんですか?どちらも生活を助けることのように思えるのですが…

介護の研究家

良い質問だね。たしかにどちらも生活を助けるという意味では似ているように感じるよね。生存権は、誰もが健康で文化的な最低限の生活を送る権利のことだ。 介護や介助はこの権利を実現するための一つの手段と言えるんだよ。

介護を学びたい

つまり、生存権を守るために介護や介助が必要ってことですか?

介護の研究家

その通り!例えば、病気や障害で一人で生活するのが難しい人がいたとする。その人が健康で文化的な生活を送るためには、介護や介助が必要になる場合が多いよね。つまり、介護や介助は、その人の生存権を保障するために必要なんだ。国は、全ての人が生存権を満たせるように、介護や介助の体制を整える義務があるんだよ。

生存権とは。

「介護」と「介助」といった言葉について、日本国憲法第25条第1項に記されている「生存権」とのかかわりを見ていきましょう。この生存権とは、誰もが健康で文化的な暮らしを送れる最低限の権利のことです。日本の社会保障や社会福祉といった制度は、すべてこの生存権に基づいて作られています。そして、憲法第25条第2項では、生存権を守る義務はまず国に、次に地方自治体にあると定められています。

生存権とは

人が生きていく上で欠かせない、人間として当然持つ権利、それが生存権です。 日本国憲法第25条第1項に明記されているこの権利は、誰もが健康で文化的な最低限度の生活を送ることを保障しています。これは、ただ命を繋ぐためだけの権利ではありません。人間としての尊厳を守り、社会の一員として暮らしを営むことができる質の高い生活を送る権利なのです。

具体的には、まず衣食住が保障されます。温かい食事、安心して眠れる家、季節に合った衣服などは、生きていく上で必要不可欠です。さらに、病気や怪我をした際に適切な医療を受けられることも重要です。健康な状態を保つことは、質の高い生活を送る上で欠かせない要素です。

生存権は、物質的な側面だけでなく、精神的な側面も包含しています。教育を受ける権利も、生存権の一部です。読み書きや計算などの基礎的な知識・技能を学ぶことで、社会生活を送るための基盤を築き、様々な情報に触れ、自分の考えを深めることができます。また、働く権利も生存権と密接に関係しています。働くことで収入を得て生活を支えるとともに、社会との繋がりを築き、自己実現を図ることができます。

この生存権は、すべての人に等しく保障されています。年齢や性別、国籍、社会的な立場などに関係なく、誰もが人間らしく生きる権利を持っているのです。生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで、障害のある人、生活に困窮している人など、すべての人が健康で文化的な生活を送れるよう、社会全体で支えていく必要があります。これは、私たち一人ひとりの責任でもあるのです。行政は、様々な制度や施策を通して、生存権を保障する役割を担っています。私たちも、周りの人々に目を向け、困っている人がいれば手を差し伸べることが大切です。

| 権利 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 生存権(日本国憲法第25条第1項) 誰もが健康で文化的な最低限度の生活を送る権利 |

物質的な側面 | 衣食住、医療 |

| 精神的な側面 | 教育 | |

| 働く権利 | ||

| 社会の一員として暮らしを営むこと | ||

| 対象:すべての人(年齢、性別、国籍、社会的な立場などに関係なく) | ||

| 責務:社会全体、行政、私たち一人ひとり | ||

憲法と生存権

日本国憲法第25条は、すべての国民が人間として当然持つ生存の権利、つまり生存権を保障しています。この生存権は、単に命を繋ぐことだけを意味するのではなく、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利も含んでいます。衣食住や教育、医療など、人間としての尊厳を保ち、安心して暮らせるために必要なものすべてが、この生存権によって守られているのです。

憲法25条は、この生存権の実現を国の責務として定めています。これは、国が積極的に国民の生活を守るための政策を実行する義務を負っていることを意味します。例えば、生活に困窮している人々に対する生活保護制度や、病気や怪我をした際に医療を受けられる国民健康保険制度などは、この生存権に基づいて作られた制度です。また、子どもたちが教育を受けられる機会を保障する教育制度や、高齢者や障害者に対する福祉サービスなども、生存権の実現に欠かせないものです。

さらに、憲法25条第2項では、生存権の保障について国だけでなく、地方自治体にも責任があることを明記しています。地方自治体は、それぞれの地域の実情に合わせて、住民の生活を支えるための様々な施策を展開する必要があります。例えば、地域住民の健康を守るための保健所や、高齢者の介護を支援する介護サービスなどは、地方自治体が主体となって提供しています。このように、国と地方自治体が協力して、あらゆる国民が安心して暮らせる社会を築いていくことが、憲法で保障された生存権の理念なのです。生存権は、他の基本的人権の基礎となる、まさに人としての暮らしの土台となる権利と言えるでしょう。

| 権利 | 内容 | 国の責務 | 地方自治体の責任 |

|---|---|---|---|

| 生存権(憲法25条) | 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 (衣食住、教育、医療など) |

国民の生活を守るための政策を実行する義務 (例:生活保護制度、国民健康保険制度、教育制度、高齢者・障害者福祉サービス) |

地域の実情に合わせた住民の生活を支える施策 (例:保健所、介護サービス) |

生存権の内容

人が人として尊厳を持って生きるために必要不可欠な権利、それが生存権です。この生存権は、様々な権利を内包しており、大きく分けて生活の基盤となるもの、健康を守るもの、学びの機会を保障するもの、そして働く権利に関するものなどがあります。

まず、生活の基盤として欠かせないのが生活保護制度です。これは、生活に困窮し、自分の力で生活していくことが難しい人に対して、国が最低限度の生活を保障する制度です。衣食住はもちろんのこと、医療や教育を受けるための費用も含まれており、誰もが人間らしい生活を送ることができるよう支えています。

次に、健康を守る権利として、医療保障制度があります。病気や怪我をした際に、適切な医療を受けられることは、健康な生活を送る上で非常に重要です。医療保険制度によって、経済的な負担を軽減しながら必要な医療サービスを受けられる体制が整えられています。また、健康診断や予防接種なども、病気の早期発見や予防に役立ち、健康を守る上で重要な役割を果たしています。

誰もが等しく教育を受ける権利も、生存権の重要な要素です。教育は、知識や技能を身につけるだけでなく、人格形成や社会参加にも大きく関わります。そのため、すべての子どもが教育を受けられるよう、学校教育制度が設けられています。

安全で快適な住まいを確保することも、生存権に含まれます。住居は、安心して生活するための基盤となるものです。災害に強く、衛生的な環境が保たれた住まいを確保することは、健康で文化的な生活を送る上で欠かせません。

最後に、働く権利についてです。働く意欲と能力のある人が、希望する仕事に就けるように、国は雇用機会の提供や職業訓練など、様々な支援を行っています。仕事を通して収入を得ることは、自立した生活を送る上で重要であり、社会参加にもつながります。このように、生存権は様々な権利を包括しており、これらが保障されることで、人々は人間らしく、尊厳ある生活を送ることができるのです。

| 権利の分類 | 内容 | 制度・支援 |

|---|---|---|

| 生活の基盤 | 衣食住、医療、教育の費用などを保障 | 生活保護制度 |

| 健康を守る権利 | 病気や怪我の際の医療、健康診断、予防接種 | 医療保障制度 |

| 教育を受ける権利 | 知識・技能の習得、人格形成、社会参加 | 学校教育制度 |

| 住まいを確保する権利 | 安全で快適な住環境の確保 | – |

| 働く権利 | 希望する仕事への就業、収入の確保、社会参加 | 雇用機会の提供、職業訓練 |

社会保障との関係

誰もが人間らしく生きるために欠かせない「生存権」は、日本の社会保障制度の土台となる考え方です。社会保障とは、病気や怪我、障害、仕事がない、高齢になったなど、暮らしの中で起こる様々な困難から国民を守るための様々な制度全体を指します。具体的には、年金、医療保険、介護保険、雇用保険、生活保護といった制度があり、これらはすべて、国民が安心して暮らせるよう、生存権を守るための具体的な方法として位置づけられています。

社会保障制度は、国民一人ひとりが安心して生活を送れるように、社会全体で支え合う仕組みです。これは、生存権を実現するために欠かせないものです。例えば、年金制度は、高齢や障害などで働けなくなった場合でも、生活に最低限必要な収入を保障することで、人々が生活の不安を感じることなく暮らせるように支えています。医療保険は、病気や怪我をした際に、必要な医療サービスを誰もが受けられるようにすることで、健康な生活を送る権利を守っています。介護保険は、高齢や障害によって介護が必要になった場合に、必要な介護サービスを受けられるようにすることで、人々が尊厳を保ちながら自立した生活を送れるように支援しています。雇用保険は、失業した場合に、再就職のための支援や生活費の支給を行うことで、経済的な困難に陥ることなく、再び仕事に就けるように支援しています。生活保護は、生活に困窮している人々に、最低限度の生活を保障することで、誰もが人間らしい生活を送れるように支えています。

近年、日本では高齢化や少子化が進んでいます。このような社会の変化に合わせて、社会保障制度をより充実させていくことが、国民の生存権を守り、誰もが安心して暮らせる社会を作る上で非常に大切です。例えば、高齢化が進むにつれて、介護が必要な高齢者が増えています。そのため、介護サービスの提供体制を強化したり、介護保険制度をより充実させることが必要です。また、少子化が進むにつれて、将来の社会保障制度を支える現役世代が減少することが懸念されます。そのため、社会保障制度の財源を確保するための対策や、現役世代の負担を軽減するための工夫も必要です。

社会保障制度は、常に社会の変化に対応しながら、国民の生活を守り、支えるために進化していく必要があります。そして、私たち一人ひとりも、社会保障制度の重要性を理解し、支え合う社会を作るために、それぞれの役割を果たしていくことが大切です。

| 制度 | 目的 | 対象 |

|---|---|---|

| 年金 | 高齢や障害などで働けなくなった場合の最低限の収入保障 | 高齢者、障害者 |

| 医療保険 | 病気や怪我をした際の医療サービス提供 | 全員 |

| 介護保険 | 高齢や障害による介護が必要な場合のサービス提供 | 要介護者 |

| 雇用保険 | 失業時の再就職支援と生活費支給 | 失業者 |

| 生活保護 | 生活困窮者への最低限の生活保障 | 生活困窮者 |

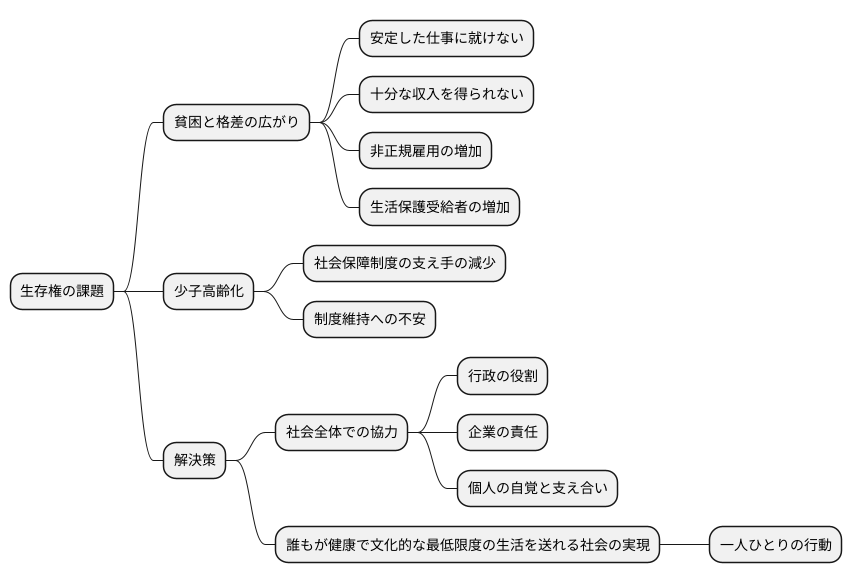

生存権の課題

人が生きていくために最低限必要な権利、すなわち生存権は、憲法で守られています。しかしながら、実際に私たちの社会を見渡すと、様々な問題が山積しており、誰もが安心して暮らせる社会の実現には程遠い状況です。

まず、貧困と格差の広がりは深刻な問題です。安定した仕事に就けない人が増え、十分な収入を得られないことで、生活に困窮する人が後を絶ちません。非正規の仕事が増えていることも、生活の不安定さを招く大きな要因となっています。生活を守るための最後の砦である生活保護を受ける人も増え続けており、生存権の保障という面で大きな課題となっています。

さらに、子どもが少なく高齢者が増える少子高齢化も、生存権の課題に影を落としています。年金や医療、介護といった社会保障制度を支える人が減り、負担が大きくなることで、制度そのものが続けられるのかという不安が高まっています。

これらの課題を解決するためには、社会全体で力を合わせることが必要です。国や地方の行政は、政策を通して人々の暮らしを支える役割をしっかりと果たさなければなりません。企業は、人々に安定した仕事を提供し、安心して働ける環境を作る責任があります。そして、私たち一人ひとりも、社会の一員であるという自覚を持ち、困っている人を支え合う心を育むことが大切です。

健康で文化的な最低限度の生活を誰もが送ることができる社会。これは、憲法が保障する生存権の理念です。この理念を実現するために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していくことが重要です。