生活歴:その人らしさを知る手がかり

介護を学びたい

先生、「生活歴」って、介護や介助をする上でどうして大切なんですか?記録を取ること自体が大変そうです。

介護の研究家

いい質問だね。生活歴を知ることで、その人がどんな人生を送ってきたのか、どんなことに喜びを感じ、どんなことに苦労してきたのかがわかるんだよ。例えば、昔、お花屋さんで働いていた人だったら、お花の世話をすることで生き生きするかもしれないよね。

介護を学びたい

なるほど。その人の好きなことや嫌いなことがわかるってことですね。でも、昔の記録って、どうやって集めるんですか?

介護の研究家

そうだね。ご本人や家族、以前の介護者から話を聞いたり、日記や写真、手紙などを見せてもらったりするんだ。そうやって少しずつ情報を集めて、その人らしい生活を支えるための手がかりにするんだよ。

生活歴とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「生活歴」について説明します。生活歴とは、その人が生まれてから現在までの、生活における出来事を記録したものです。特に、介護を必要とする人の場合、これまでどのような人生を送ってきたのかを知る手がかりとなります。

生活歴とは

生活歴とは、人が生まれてから今日に至るまでの暮らしの道のりを記録したものです。これは、ただ出来事を並べたものではなく、その人がどのような環境で育ち、どのようなことを経験してきたのか、その人らしさを形作っている大切な要素を知る手がかりとなります。

例えば、生まれた場所や家族構成、学校生活、仕事、結婚、子育て、趣味や好きなこと、大切にしている考え方、人生の転機、周りの人との関わりなど、様々な情報を集めることで、その人の人生に対する考え方や、世の中に対する見方をより深く理解することができます。

幼い頃の思い出や楽しかった出来事、つらかった経験、これらを振り返ることで、その人の性格や行動の背景にある理由が見えてきます。例えば、人見知りの人がいれば、過去に人と接する中で嫌な思いをしたのかもしれません。また、特定の食べ物が好き嫌いな場合、子供の頃の食卓での経験が影響している可能性もあります。

介護の現場では、生活歴を理解することは、その人に合った丁寧な支援をするための土台となります。生活歴を知ることで、なぜその人がそのような行動をとるのか、どのようなことに喜びを感じ、どのようなことに不安を感じるかを理解することができます。その人の好き嫌いや習慣、価値観を尊重した個別対応の支援ができるようになります。例えば、昔、音楽の先生をしていた人が認知症になった場合、音楽を通してコミュニケーションをとることで、その人の心に寄り添うことができます。また、若い頃に農業をしていた人がいれば、庭いじりや植物の世話を取り入れることで、生きがいを感じてもらえるかもしれません。

このように、生活歴を知ることは、その人の人生を尊重し、その人らしい生活を支える上で欠かせないものです。

| 生活歴の定義 | 生活歴の構成要素 | 生活歴の活用 | 介護における重要性 |

|---|---|---|---|

| 誕生から現在までの暮らしの道のりの記録であり、その人らしさを形作っている大切な要素を知る手がかり | 生まれた場所、家族構成、学校生活、仕事、結婚、子育て、趣味、好きなこと、大切にしている考え方、人生の転機、周りの人との関わりなど | 人生に対する考え方や世の中に対する見方をより深く理解する。性格や行動の背景にある理由が見えてくる。 |

|

生活歴の重要性

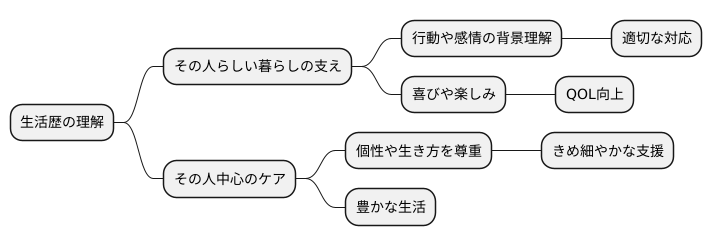

その人らしい暮らしを支えるためには、生活歴を理解することがとても大切です。生活歴とは、これまでの人生でどのような出来事を経験し、どのような環境で育ってきたのか、どのような人間関係を築いてきたのかといった、その人の人生の歩み全体を指します。

生活歴を知ることで、その人の行動や感情の背景にある理由を理解することができます。例えば、幼い頃に辛い経験をした人がいるとします。その人は、その経験と似たような場面に出くわすと、大きな不安を感じたり、拒絶するような態度をとったりすることがあります。このような反応は、一見すると理解しづらいものかもしれません。しかし、その人の過去の経験を知っていれば、なぜそのような反応を示すのかを理解し、その人に寄り添った適切な対応をすることができます。

また、生活歴には、その人の好みや習慣、価値観なども含まれます。好きな食べ物や音楽、趣味、得意なこと、大切にしているものなど、その人にとって心地良いことや楽しいことを知っていれば、日常生活の中に喜びや楽しみを取り入れることができます。例えば、音楽が好きな人であれば、好きな曲を一緒に聴いたり、楽器の演奏を encourage することができます。絵を描くことが好きな人であれば、絵を描く時間を設けたり、作品を飾る場所を用意したりすることができます。

生活歴を理解することは、その人中心のケアを実現するために欠かせません。画一的な支援ではなく、その人の個性やこれまでの生き方を尊重した、その人に合ったきめ細やかな支援を提供することで、その人らしい豊かな生活を支えることができるのです。生活歴は、単なる情報ではなく、その人の人生そのものを表す大切な記録です。時間をかけて丁寧に聞き取り、記録し、活用していくことが重要です。

生活歴の収集方法

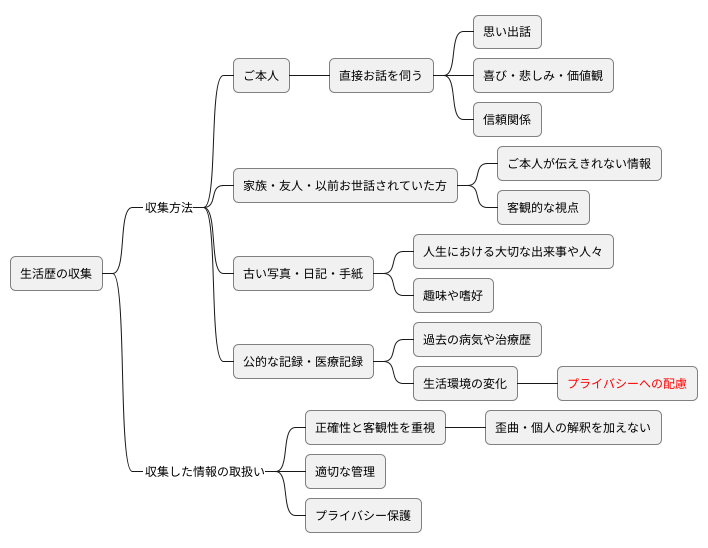

生活歴の収集は、一人ひとりの個性や生活習慣を深く理解するためにとても大切です。その方のこれまでの歩みを知ることで、より適切な支援を提供できるようになります。生活歴を集める方法はいくつかあります。まず、ご本人から直接お話を伺うことが基本です。思い出話などを通して、人生における喜びや悲しみ、価値観などを共有することで、信頼関係を築きながら情報を集めることができます。

ご本人の状況によっては、ご家族やご友人、以前お世話されていた方々からお話を伺うことも有効です。ご本人が伝えきれない情報や、客観的な視点からの情報を得られる可能性があります。

古い写真や日記、手紙なども貴重な情報源です。これらは、ご本人の人生の軌跡を視覚的に捉えたり、当時の気持ちや考えに触れたりする機会を与えてくれます。ご本人の人生における大切な出来事や人々、趣味や嗜好などを理解する上で大きな助けとなります。

公的な記録や医療記録も参考にすることができます。過去の病気や治療歴、生活環境の変化などを把握することで、現在の状況をより深く理解することができます。ただし、これらの情報に触れる際は、ご本人のプライバシーに最大限配慮し、同意を得た上で慎重に進めることが不可欠です。

集めた情報は、正確性と客観性を重視し、歪曲したり、個人の解釈を加えたりすることなく、ありのままを記録することが重要です。また、適切に管理し、プライバシー保護に努める必要があります。生活歴の収集は、ご本人の尊厳を守り、より良い生活を送るための支援に繋がる大切な取り組みです。

生活歴の活用方法

集めた生活の記録は、暮らしの計画作りや日々の世話に役立ちます。この記録をどのように役立てるのか、具体的に見ていきましょう。

まず、過去の仕事や趣味を考えた楽しみ活動を提供できます。例えば、工場で働いていた人なら、細かい手作業を取り入れた活動が喜びにつながるかもしれません。絵を描くことが好きだった人なら、絵筆や水彩絵の具を用意して、創作活動を支援することができます。このように、その人の好きだったことや得意だったことを活かすことで、生きがいを感じてもらえると共に、生活にハリを持たせることができます。

食事の提供も、生活の記録を活かせる場面です。例えば、若い頃に辛いものが好きだった人なら、少しだけ香辛料を加えてみる、といった工夫ができます。好き嫌いやアレルギーだけでなく、食べ物の好みや食習慣なども考慮することで、食事の時間をより楽しいものにすることができます。

話し相手になる際にも、生活の記録は役立ちます。過去の仕事や家族のこと、趣味など、その人が過ごしてきた人生について話を聞くことで、信頼関係を築きやすくなります。何を話せばいいのかわからない時にも、記録を参考にすれば話題が見つかり、会話も弾みます。

認知症の人の世話においても、生活の記録は重要な役割を果たします。過去の記憶を呼び起こすような話をすることで、気持ちが落ち着き、穏やかに過ごせることがあります。懐かしい歌を一緒に歌ったり、昔のアルバムを見たりするのも良いでしょう。忘れてしまった記憶を呼び覚ますだけでなく、今、目の前にいる人とのつながりを感じてもらうためにも、生活の記録は大切な情報源となります。

このように、生活の記録は、その人らしい暮らしを支える上で欠かせないものです。記録を丁寧に集め、それを活かすことで、より質の高い、心の通った世話を提供できるようになります。

| 場面 | 生活記録の活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 楽しみ活動 | 過去の仕事や趣味を考慮した活動提供 | 生きがい、生活へのハリ |

| 食事 | 好き嫌い、食習慣、好みに合わせた食事提供 | 食事時間の充実 |

| 会話 | 過去の経験、趣味などを話題にする | 信頼関係構築、円滑なコミュニケーション |

| 認知症ケア | 過去の記憶を呼び起こす話題、歌、アルバム | 精神の安定、安心感、繋がり |

記録と更新

暮らしの記録は、一度作ったからといってそれで終わりではありません。定期的に見直し、新しく書き加えることが大切です。人の暮らしは常に変化します。新しい出来事や経験を記録に残し、いつも最新の情報を把握しておかなければなりません。例えば、今日の体調や新しくできた友達、好きになった食べ物など、どんな些細なことでも書き留めておくことで、後々役に立つことがあります。

記録には、ただ出来事を箇条書きにするだけでなく、その時の気持ちや考え方も書き添えるようにしましょう。嬉しかったこと、悲しかったこと、腹が立ったことなど、感じたことをそのまま書き記すことで、その人のことをより深く理解することができます。例えば、転んで怪我をしたという事実だけでなく、その時どんなに痛かったか、怖かったか、といった気持ちも一緒に記録することで、その人の心の痛みを共有し、適切な対応をすることができます。客観的な事実と主観的な感情、両方を記録することで初めて、その人らしい暮らしの全体像が見えてくるのです。

記録の方法は、紙に書く以外にもあります。今では、携帯やパソコンなどで記録を残す方法もあります。これらの機器を使うことで、写真や動画、音声なども一緒に記録できますし、関係者同士で簡単に情報を共有することもできます。みんなで情報を共有することで、より質の高い世話をするための土台を作ることができるのです。例えば、ある人がデイサービスで作った作品の写真を記録に残し、家族と共有することで、家族は離れていてもその人の日中の様子を知ることができ、会話のきっかけにもなります。

記録は、定期的に見直し、更新することが大切です。以前は好きだったものが今は嫌いになっているかもしれませんし、得意だったことができなくなっているかもしれません。また、新しい目標ができているかもしれません。定期的に記録を見直し、必要に応じて更新していくことで、その人に合った、より良い世話をすることに繋がります。例えば、以前は一人でトイレに行けていた人が、足腰が弱くなり介助が必要になった場合、記録を更新することで、他の世話をする人もすぐに状況を把握し、適切な介助をすることができます。このように、記録と更新を繰り返すことで、その人の暮らしを支えることができます。

| 暮らしの記録のポイント | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 定期的な見直しと更新 | 人の暮らしは常に変化するため、記録は定期的に見直し、新しい情報を加える必要がある。 | 体調、新しい友達、好きになった食べ物など、些細な変化も記録。以前好きだったものが嫌いになる、得意だったことができなくなる、新しい目標ができるなど。 |

| 気持ちや考え方の記録 | 出来事だけでなく、その時の気持ちや考え方も書き添えることで、より深く理解できる。 | 転んで怪我をした時の痛みや恐怖など、感情も記録することで、心の痛みを共有し、適切な対応が可能。 |

| 多様な記録方法の活用 | 紙だけでなく、携帯やパソコンなども活用し、写真、動画、音声なども記録。関係者間で情報を共有。 | デイサービスで作った作品の写真を家族と共有し、日中の様子を伝え、会話のきっかけに。 |

| 記録の活用 | 定期的な見直しと更新を行い、常に最新の情報に基づいて、より良い世話に繋げる。 | 足腰が弱くなりトイレに介助が必要になった場合、記録を更新することで、他の世話をする人も状況を把握し、適切な介助が可能。 |

まとめ

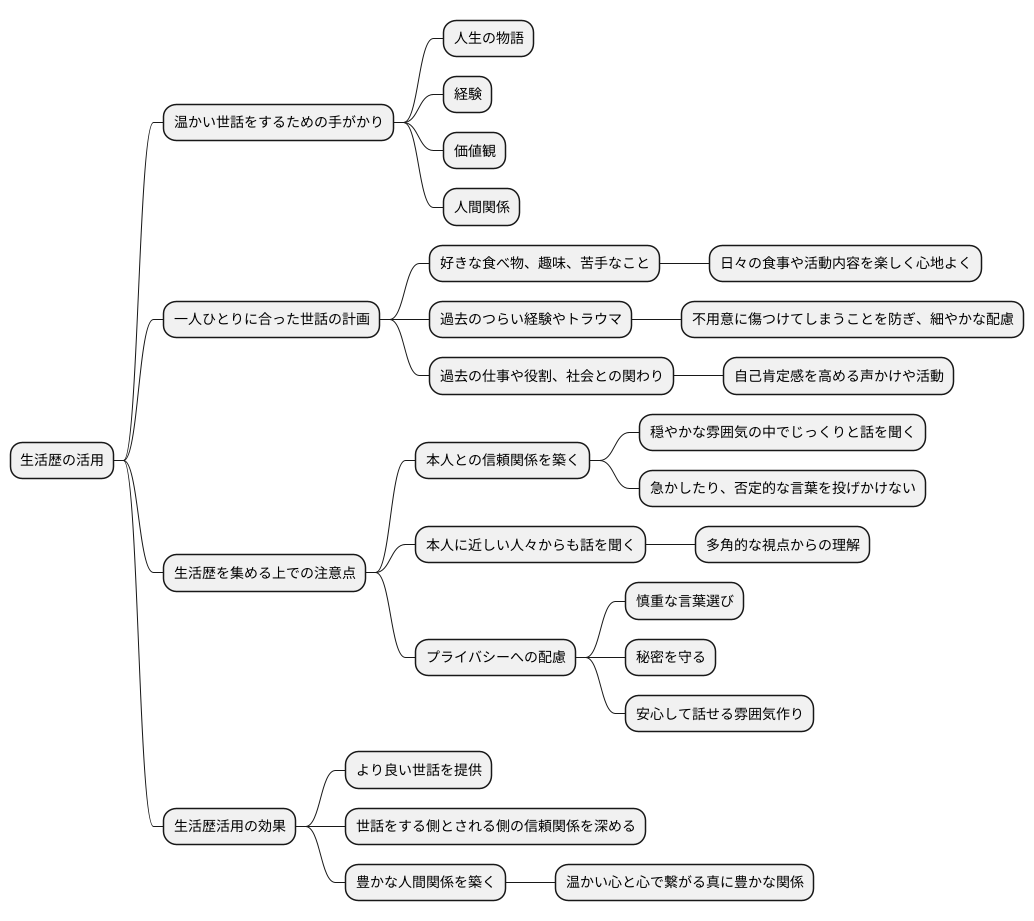

その人が歩んできた人生の物語、つまり生活歴は、真に寄り添った温かい世話をする上で欠かせない大切な手がかりです。生活歴には、その人がこれまでに経験してきたこと、大切にしてきた価値観、築いてきた人間関係など、様々な情報が含まれています。これらの情報を丁寧に集め、理解することで、その人らしさを深く知ることができます。

集めた生活歴の情報は、一人ひとりに合った世話の計画を立てる際に役立ちます。例えば、好きな食べ物や趣味、苦手なことなどを把握することで、日々の食事や活動内容をより楽しく、心地よいものにすることができます。また、過去のつらい経験やトラウマを知ることで、不用意に傷つけてしまうことを防ぎ、より細やかな配慮を心がけることができます。過去の仕事や役割、社会との関わりを知ることで、その人の自己肯定感を高めるような声かけや活動を提案することも可能です。

生活歴を丁寧に集めるためには、本人との信頼関係を築くことが何よりも大切です。穏やかな雰囲気の中でじっくりと話を聞き、決して急かしたり、否定的な言葉を投げかけたりしないように注意しましょう。また、家族や友人など、本人に近しい人々からも話を聞くことで、多角的な視点からその人らしさを理解することができます。

生活歴を尋ねる際には、プライバシーへの配慮を忘れてはいけません。デリケートな情報に触れることもあるため、慎重な言葉選びと秘密を守るという誠実な姿勢が求められます。本人が話したくないことは無理に聞き出そうとせず、いつでも安心して話せる雰囲気作りを心がけましょう。

このように、生活歴を丁寧に積み重ねていくことは、より良い世話を提供するだけでなく、世話をする側とされる側の信頼関係を深め、より豊かな人間関係を築く上でも大切な第一歩となります。そして、その積み重ねが、温かい心と心で繋がる、真に豊かな関係へと発展していくのです。