訪問看護ステーション:在宅ケアを支える

介護を学びたい

先生、「訪問看護ステーション」って、高齢者や障害のある方の家に行って、お医者さんと同じように治療するところですか?

介護の研究家

いい質問ですね。お医者さんのように治療する部分もありますが、それだけではありません。「訪問看護ステーション」は、看護師さんなどが家に行って、医療的な処置や健康相談、日常生活のちょっとしたお手伝いなど、その人が家で安心して暮らせるように色々な支援をするところです。

介護を学びたい

じゃあ、例えば、どんなことをしてくれるんですか?

介護の研究家

例えば、お医者さんの指示で点滴をしたり、床ずれの処置をしたりといった医療的な処置以外にも、血圧や体温を測ったり、健康について相談に乗ったり、お風呂に入るお手伝いをしたり、といった日常生活の支援もしてくれます。その人が、その人らしく家で暮らせるようにサポートするのが「訪問看護ステーション」の役割なんですよ。

訪問看護ステーションとは。

お家で暮らしているお年寄りや体の不自由な方のために、看護師さんたちが家まで来てくれる『訪問看護ステーション』についてのお話です。訪問看護ステーションとは、看護師さんたちがいつもいる事業所で、そこから看護師さんたちが家まで来て、病気の治療や健康についての相談に乗ってくれたり、色々な手助けをしてくれる場所です。

訪問看護ステーションとは

訪問看護ステーションとは、病気や障害のある方が、住み慣れた家で安心して暮らせるように、看護師などの医療職が自宅へ訪問して看護サービスを行う事業所です。病院や診療所のように、決まった場所に患者さんが来るのではなく、利用者一人一人の生活の場である自宅に訪問してサービスを提供することが大きな違いです。

訪問看護ステーションでは、医師の指示書に基づき、病状や生活状況に合わせた看護計画を立てます。計画に基づいて、様々な医療行為や日常生活の支援を提供することで、利用者の健康状態を保ち、より良くしていくことを目指します。具体的には、体温や血圧、脈拍などの測定、点滴や注射、床ずれの予防や処置、カテーテルなどの管理、リハビリテーションの指導、服薬管理、医療機器の操作説明など、多岐にわたるサービスを提供しています。

また、病状の観察や変化への対応だけでなく、日常生活での困りごとについても相談に乗ります。例えば、食事や排せつ、入浴などの介助方法の指導や、福祉用具の選定、利用方法の助言、気持ちの支えなど、生活全般にわたる支援を行います。

訪問看護ステーションの利用は、一人暮らしの方だけでなく、家族と同居している方でも可能です。特に、家族が介護をしている場合、訪問看護ステーションは介護者の負担を軽くする大きな助けとなります。看護師などの専門家が自宅に訪問することで、介護技術の指導や助言を受けられるだけでなく、介護の悩みや不安を相談することもできます。また、一時的に介護者が不在となる場合の対応など、様々な状況に合わせて柔軟にサービスを提供しています。

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療と介護の両面から支える存在、それが訪問看護ステーションです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 病気や障害のある方が自宅で安心して暮らせるよう、看護師などが訪問して看護サービスを行う事業所 |

| 特徴 | 利用者の自宅に訪問してサービスを提供 |

| サービス内容 |

|

| 対象者 | 一人暮らしの方、家族と同居の方、特に家族介護者の負担軽減 |

| 役割 | 医療と介護の両面から地域での生活を支援 |

主なサービス内容

訪問看護ステーションでは、利用者一人ひとりの状態と希望に合わせた様々なサービスを提供しています。

病気の状態を注意深く観察し、適切に管理することは基本です。医師の指示に基づき、点滴や注射、傷の手当といった医療処置も行います。病状の悪化を防ぎ、健康を維持するために、日常生活の中でできる範囲で体を動かす練習、つまり機能回復訓練の指導も行います。

人生の最期を迎える方に対しては、痛みや苦しみを和らげ、穏やかに過ごせるように支える終末期ケアを行います。認知症の方には、症状の進行を遅らせ、穏やかに日常生活を送れるように支援する認知症ケアを提供します。

医療的なケアだけでなく、日常生活の支援も大切なサービスです。床ずれの手当やカテーテルの管理、人工呼吸器の管理といった医療的なケアはもちろんのこと、入浴や食事、排泄の介助、薬をきちんと服用できるように管理するなど、日常生活の様々な場面で支援を行います。

さらに、心のケアも重視しています。病気や生活への不安、悩みなど、心に抱えていることを話せる場を提供し、精神的な支えとなる存在として寄り添います。また、介護をされているご家族の負担を軽減するため、介護方法の指導や相談にも応じています。このように、医療と生活の両面から利用者を支え、安心して生活を送れるよう支援することが訪問看護ステーションの役割です。

| サービス内容 | 対象者 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 医療処置 | 様々な疾患を持つ利用者 | 点滴、注射、傷の手当、医師の指示に基づく医療行為 |

| 機能回復訓練 | 身体機能の低下が見られる利用者 | 日常生活の中でできる範囲での運動練習、指導 |

| 終末期ケア | 人生の最期を迎える方 | 痛みや苦しみの緩和、穏やかな看取りの支援 |

| 認知症ケア | 認知症の方 | 症状の進行抑制、穏やかな日常生活の支援 |

| 日常生活の支援 | 日常生活に支援が必要な利用者 | 入浴、食事、排泄の介助、服薬管理、床ずれの手当、カテーテル管理、人工呼吸器管理 |

| 心のケア | 病気や生活に不安を抱える利用者、介護者 | 不安や悩みの相談対応、精神的な支え、介護方法の指導、相談 |

利用対象となる方

ご自宅で療養が必要な方々を対象に、看護師などがご自宅へ訪問し、医療的なケアや日常生活のお手伝いを行う訪問看護サービスについてご説明いたします。どのような方が利用できるのか、具体的な例を挙げながら詳しくご紹介します。

訪問看護サービスは、年齢に関係なく、病気や怪我、障害などによって日常生活を送る上で支障がある方が利用できます。高齢の方で、体力が低下していたり、認知症などで日常生活に困難を抱えている方はもちろんのこと、病気や怪我の治療中でご自宅で療養されている方、障害のあるお子さんや難病を抱えるお子さんも対象となります。がんやその他の難病、慢性疾患で療養中の方など、幅広い年齢層の方々が訪問看護サービスを利用し、住み慣れたご自宅で安心して生活を送っています。

例えば、脳卒中後のリハビリテーションや、在宅酸素療法、人工呼吸器の管理、褥瘡(床ずれ)の処置、点滴、カテーテル管理、痛みの緩和ケア、終末期ケアなど、医療的な処置や管理が必要な場合に、訪問看護師がご自宅に伺い、適切なケアを提供します。また、病気や障害だけでなく、精神的なつらさを抱えている方への心のケアや、ご家族への介護方法の指導、相談なども行います。

訪問看護サービスは、介護保険だけでなく医療保険の適用も可能な場合があります。費用の負担が心配な方も、まずはお気軽にご相談ください。費用の試算や保険適用についてのご説明もいたします。

訪問看護サービスを利用することで、ご本人だけでなく、ご家族の負担も軽減することができます。ご自宅で安心して療養生活を送りたい方、介護に不安を抱えている方は、ぜひ一度、訪問看護サービスについてご検討ください。

| サービス名 | 対象者 | サービス内容 | 費用 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| 訪問看護サービス | 病気や怪我、障害などによって日常生活を送る上で支障がある方 (年齢不問) 例: ・高齢者(体力低下、認知症など) ・病気や怪我の治療中で療養中の方 ・障害のあるお子さん ・難病を抱えるお子さん ・がんやその他の難病、慢性疾患で療養中の方 |

医療的な処置・管理 例: ・脳卒中後のリハビリテーション ・在宅酸素療法、人工呼吸器の管理 ・褥瘡(床ずれ)の処置 ・点滴、カテーテル管理 ・痛みの緩和ケア ・終末期ケア その他: ・精神的なつらさを抱えている方への心のケア ・ご家族への介護方法の指導、相談 |

介護保険、医療保険の適用が可能 | 本人と家族の負担軽減 自宅で安心して療養生活を送れる |

利用方法と費用

在宅で看護を受けたい、または医療的な処置が必要な時、訪問看護という選択肢があります。訪問看護の利用を始めるには、まず普段から診てもらっているお医者さんや介護支援専門員、もしくはお住まいの地域にある訪問看護ステーションに相談してみましょう。

お医者さんや介護支援専門員は、皆さんの病状や生活状況、そして希望を伺いながら、一人ひとりに合った適切なサービス計画を作ってくれます。訪問看護ステーションでは、看護師がご自宅を訪問し、健康状態の確認や医療処置、療養上の助言や指導などを行います。

気になる費用についてですが、介護保険や医療保険が適用されるため、全額を自己負担する必要はありません。ただし、自己負担額は収入やサービスの内容によって変わるため、利用する訪問看護ステーションに事前に問い合わせて確認することが重要です。費用のことで不安がある場合は、遠慮なく相談してみましょう。訪問看護ステーションの担当者が親身になって相談に乗り、状況に合った適切な助言をくれますので安心です。

例えば、医療保険が適用される場合、病院と同じように医療費の3割を支払います。介護保険が適用される場合は、要介護度に応じて自己負担額が決まり、費用の1割または2割を負担することになります。費用の負担を軽くするための制度もありますので、詳しいことは担当者に確認し、安心してサービスを利用できるよう準備しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 在宅で看護を受けたい、または医療的な処置が必要な人 |

| 利用開始方法 |

|

| サービス内容 |

|

| 費用 |

|

| 相談 |

|

訪問看護のメリット

訪問看護には、たくさんの良い点があります。何よりも、住み慣れた我が家で、これまで通りの暮らしを続けられることが一番の利点です。病院や施設に入所する必要がなく、家族や友人と大切な時間を共有しながら、安心して療養生活を送ることが出来ます。

看護師や保健師が定期的に自宅を訪問してくれるため、健康状態の変化にいち早く気付くことが可能です。ちょっとした異変も見逃さず、適切な処置やアドバイスをしてくれるので、病気が悪化するのを防いだり、早期に対応することができます。

日常生活の様々な場面で困っていることがあれば、訪問看護師が親身になって手伝ってくれます。例えば、食事や入浴、排泄の介助、服薬管理、床ずれの予防や処置など、一人では難しいことも安心して任せられます。

こうした支援を受けることで、身体への負担だけでなく、心への負担も軽くなります。日常生活が楽になることで、気持ちも穏やかになり、その人らしい生活を送ることが可能になります。結果として、生活の質を高めることに繋がります。

さらに、家族の介護の負担を軽くしてくれるのも大きなメリットです。介護は肉体的にも精神的にも大変なものです。訪問看護を利用することで、家族は介護の負担から解放され、自分の時間を持つことができます。家族が笑顔でいられることは、本人にとっても大きな喜びであり、家族全体の生活の質の向上に繋がります。

このように、訪問看護は利用者本人だけでなく、家族にとっても大きな支えとなるサービスです。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 住み慣れた環境 | 自宅で暮らし続けられる。家族や友人との時間を大切にできる。 |

| 健康管理 | 健康状態の変化にいち早く対応。病気の悪化防止、早期対応。 |

| 日常生活の支援 | 食事、入浴、排泄介助、服薬管理、床ずれ予防など。 |

| 心身への負担軽減 | 日常生活が楽になり、穏やかな気持ちで生活できる。 |

| 家族の負担軽減 | 介護負担の軽減、自分の時間を持つことができる。 |

地域包括ケアシステムとの連携

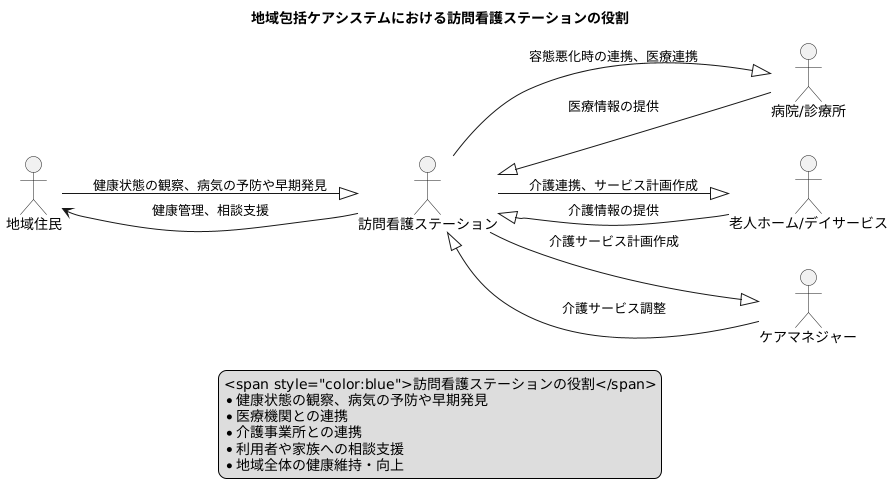

住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせるようにという願いを実現するために、医療、介護、予防、住まい、生活支援などを包括的に提供する仕組み、それが地域包括ケアシステムです。このシステムの中で、訪問看護ステーションは重要な役割を担っています。

訪問看護ステーションは、病院や診療所といった医療機関や、老人ホームやデイサービスなどの介護事業所と密接に連携を取りながら、地域に住む人々の在宅生活を支えています。

訪問看護師は、定期的に家庭を訪問し、利用者の健康状態を観察します。血圧や体温、脈拍などのバイタルサインをチェックするだけでなく、日々の生活の様子や気持ちの変化にも気を配り、病気の予防や早期発見に努めます。

もし利用者の容態が悪化した場合は、すぐに主治医や他の医療機関と連絡を取り、必要な医療が受けられるよう手配します。また、介護が必要になった場合には、ケアマネジャーと相談し、適切な介護サービス計画を作成します。

訪問看護師は、医療や介護の専門家として、利用者やその家族からの相談にも応じます。病気や治療に関する不安、介護の負担、生活上の困りごとなど、どんな小さなことでも気軽に相談できる存在です。

地域住民一人ひとりの状態を把握することで、必要な支援を的確につなげ、地域全体の健康を守り、高めていく。それが訪問看護ステーションの大切な使命です。そして、地域の人々の声に耳を傾け、様々なニーズに応じたサービスを提供することで、地域社会をより良くしていくことにも貢献しています。