生活保護:その仕組みと役割

介護を学びたい

先生、「生活保護」って、簡単に言うとどんなものですか?よく聞く言葉だけど、ちゃんと説明できないんです。

介護の研究家

そうだね。「生活保護」とは、病気やけが、高齢、失業などの理由で、生活に困っている人に、国や自治体が最低限度の生活を送れるようにお金やサービスを提供する仕組みだよ。衣食住や医療といった基本的な生活を保障してくれるんだ。

介護を学びたい

つまり、生きていくのに本当に困ったときに助けてくれる制度なんですね。誰でも利用できるんですか?

介護の研究家

そうだね。利用するためには、まず、自分の持っているお金や財産を使っても生活できない状態であること、そして、働く能力や親族からの援助など、他に生活する手段がないことを条件として審査を受ける必要があるんだよ。

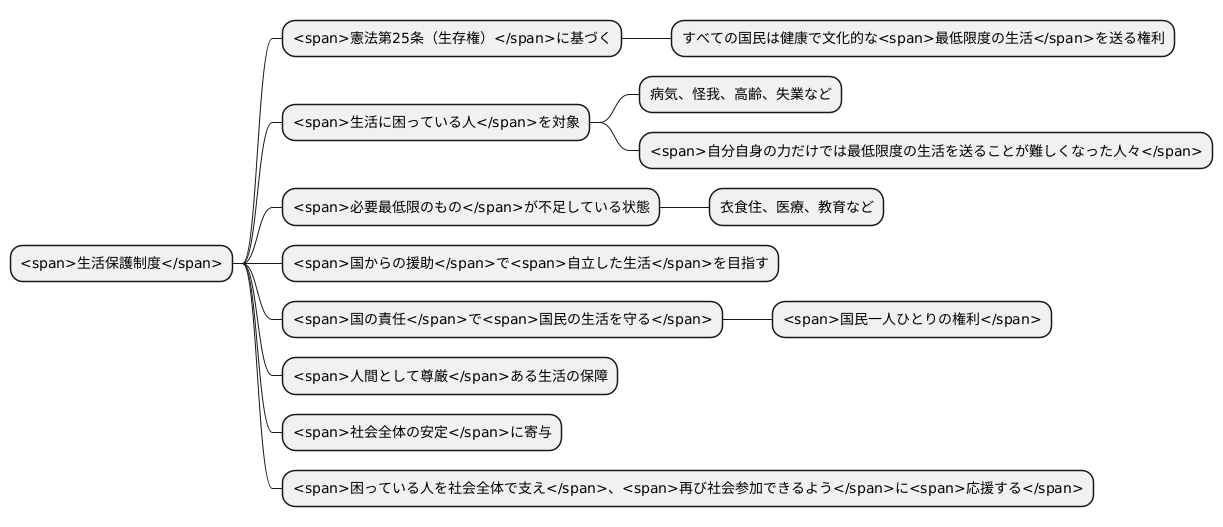

生活保護とは。

『生活保護』(国や地方自治体が、健康で文化的な最低限度の暮らしができるよう守ってくれる制度)について、『介護』(日常生活を送るのに手助けが必要な人に、食事や入浴などの世話をすること)と『介助』(日常生活を送るのに手助けが必要な人に、必要な時に必要なサポートをすること)という用語に関して説明します。

生活保護制度の目的

日本国憲法第二十五条には、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を送る権利がある、つまり生存権が保障されていると書かれています。この生存権を守るためにあるのが、生活保護制度です。

病気や怪我で働けなくなったり、歳を取って収入がなくなったり、あるいは仕事が見つからなかったり…。人はさまざまな理由で生活に困ってしまうことがあります。そのような時、自分自身の力だけでは最低限度の生活を送ることが難しくなった人々を、国が支える義務を負っているというのが、この生活保護制度の考え方です。

生活保護を受けられるのは、生活に困っている人です。具体的には、衣食住や医療、教育といった、生きていく上で必要最低限のものが不足している状態のことを指します。この制度を利用することで、国からの援助を受け、再び自分の足で自立した生活を送れるようにするための支援を受けることができます。

生活保護は、困っている人たちに施しを与えるといった考え方ではありません。困っている国民の生活を守ることは国の責任であり、生活保護を受けることは国民一人ひとりの権利として保障されているのです。これは、すべての人が人間として尊厳を持って生きていくため、そして社会全体が安定して成り立つために、とても大切な制度です。生活保護制度は、困っている人を社会全体で支え、再び社会参加できるように応援するための仕組みなのです。

生活保護の種類

生活保護制度は、様々な事情で生活に困窮している人々を支援するための大切な仕組みです。国が定めた最低限度の生活を保障するために、8種類の扶助が用意されています。それぞれの扶助は、困窮の内容や状況に応じて必要なものが支給されます。

まず、生活扶助は、毎日の暮らしに欠かせない費用を支給するものです。食事に必要な費用はもちろんのこと、衣服や光熱水費など、生きていくために必要な費用を幅広くカバーしています。次に、住宅扶助は、住まいの確保を支援するものです。家賃や住宅の修繕に必要な費用を支給することで、安心して暮らせる住環境の維持を助けます。そして、教育扶助は、子どもたちが義務教育を受けるための支援です。学用品や給食費などを支給することで、経済的な理由で教育の機会が奪われることのないよう保障しています。

さらに、医療扶助は、病気や怪我の治療に必要な費用を支給します。健康保険証と同様に、医療機関で必要な治療を受けることができます。また、介護扶助は、介護が必要な状態になった場合に、介護サービスを受けるための費用を支給します。自宅での介護や施設での介護など、状況に応じて必要なサービスを利用することができます。そして、出産扶助は、妊娠や出産に伴う費用を支給するものです。安全な出産と、生まれてくる子どもの健やかな成長を支援します。

さらに、生業扶助は、自立した生活を送るための支援です。仕事に就くために必要な技能を身につけるための費用や、仕事道具を購入するための費用、さらには事業を始めるための資金などを支給することで、経済的な自立を後押しします。最後に、葬祭扶助は、葬儀に必要な費用を支給するものです。葬儀を行うことが経済的に難しい場合に、必要最低限の費用を支給することで、故人の最後を弔うことができます。

このように、生活保護制度は、様々な扶助を通して、困窮者の生活を包括的に支えるための重要な役割を担っています。

| 扶助の種類 | 内容 |

|---|---|

| 生活扶助 | 食事、衣服、光熱水費など、日常生活に必要な費用 |

| 住宅扶助 | 家賃、住宅の修繕費用など、住まいの確保に必要な費用 |

| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品、給食費など |

| 医療扶助 | 病気や怪我の治療に必要な費用 |

| 介護扶助 | 介護サービス利用に必要な費用 |

| 出産扶助 | 妊娠、出産に伴う費用 |

| 生業扶助 | 自立のための技能習得、仕事道具購入、事業開始資金など |

| 葬祭扶助 | 葬儀に必要な費用 |

申請方法と審査

生活に困窮し、最低限度の暮らしを送ることが困難になったとき、生活保護という制度を利用することができます。この制度を利用するためには、申請と審査という過程を経る必要があります。申請の手続きは、お住まいの地域の福祉事務所で行います。福祉事務所は、市区町村役場の中に設置されていることが一般的です。

福祉事務所で申請を行う際には、現在の生活状況、収入、資産などを詳しく申告する必要があります。具体的には、家賃や光熱費などの生活費、給与や年金などの収入、預貯金や不動産などの資産について、正確な情報を伝えることが求められます。また、扶養義務のある親族がいる場合には、その状況についても申告する必要があります。これらの情報は、生活保護の必要性を判断するための重要な資料となりますので、包み隠さず正確に伝えることが大切です。

福祉事務所は、提出された申請内容に基づいて、実際に生活保護が必要な状態かどうかを調査し、審査を行います。この調査では、申告内容の確認だけでなく、親族からの援助の可能性についても確認されます。親族にも経済的な余裕がないなど、実際に援助を受けることが難しい場合も、その状況を説明する必要があります。福祉事務所の職員が家庭訪問を行う場合もあります。

生活保護の決定は、資産や能力を活用してもなお最低限度の生活を維持できないと判断された場合に行われます。そして、保護が開始された後も、定期的に状況を確認し、必要に応じて保護内容の見直しが行われます。例えば、就労支援などを通して収入が増加した場合には、保護の金額が調整されることもあります。

生活保護を受けることは、後ろめたいことではありません。生活に困窮している場合は、ためらわずに福祉事務所に相談し、必要な支援を受けることが大切です。福祉事務所では、生活保護以外にも、様々な相談支援事業を行っていますので、まずは気軽に相談してみましょう。

| 生活保護制度の利用手順 | 詳細 |

|---|---|

| 申請 | お住まいの地域の福祉事務所(市区町村役場内)で手続きを行います。現在の生活状況、収入、資産などを詳しく申告します。家賃、光熱費、給与、年金、預貯金、不動産、扶養義務のある親族の状況などを正確に伝える必要があります。 |

| 審査 | 福祉事務所が申請内容に基づき、実際に生活保護が必要な状態かどうかを調査します。申告内容の確認、親族からの援助の可能性についても確認されます。親族の経済状況の説明や、家庭訪問が行われることもあります。 |

| 決定 | 資産や能力を活用してもなお最低限度の生活を維持できないと判断された場合に決定されます。保護開始後も定期的な状況確認と見直しが行われ、収入増加などに応じて金額調整されることもあります。 |

| 相談 | 生活に困窮している場合は、ためらわず福祉事務所に相談することが大切です。生活保護以外にも様々な相談支援事業を行っています。 |

生活保護の課題

生活保護制度は、困窮した人々の生活を支えるための大切な仕組みです。経済的に困窮した国民の最低限度の生活を保障するという重要な役割を担っており、これは国の責任として憲法でも定められています。しかし、この制度にはいくつかの難しい問題が存在しています。

一つ目は、生活保護を受けている人に対する偏見や差別です。生活保護を受けているというだけで、怠けている、努力が足りないといった誤解や偏見を持たれることがあります。このような偏見や差別は、生活保護を受けている人の心を深く傷つけ、社会参加への意欲を阻害する大きな要因となっています。偏見や差別をなくすためには、生活保護制度の目的や内容について、広く国民に正しく理解してもらうことが必要です。

二つ目は、就労支援の難しさです。生活保護から脱却し、自立した生活を送るためには、仕事を見つけることが不可欠です。しかし、病気や障害、年齢などの理由で働くことが難しい人もいます。そのような人に対しては、それぞれの状況に合わせた丁寧な就労支援が必要です。仕事を探すだけでなく、働き続けるためのサポートも重要です。

三つ目は、不正受給の問題です。一部の人の不正受給によって、生活保護制度全体の信頼が損なわれ、本当に困っている人が利用しにくくなる可能性があります。不正受給を防止するためには、厳正な調査や監視が必要ですが、同時に、困っている人が制度を利用しやすくするための配慮も忘れてはなりません。

これらの課題を解決するためには、国や自治体だけでなく、私たち一人ひとりが生活保護制度について理解を深め、支え合う社会を作る努力が大切です。生活保護は、困っている人を助けるだけでなく、社会全体の安定にもつながる大切な制度です。より多くの人が安心して利用できるよう、みんなで考えていく必要があるでしょう。

| 問題点 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 生活保護受給者への偏見・差別 | 偏見や差別は、生活保護を受けている人の心を傷つけ、社会参加への意欲を阻害する。 | 生活保護制度の目的や内容について、広く国民に正しく理解してもらう。 |

| 就労支援の難しさ | 病気や障害、年齢などの理由で働くことが難しい人もいる。 | それぞれの状況に合わせた丁寧な就労支援、働き続けるためのサポート。 |

| 不正受給 | 生活保護制度全体の信頼が損なわれ、本当に困っている人が利用しにくくなる。 | 厳正な調査や監視が必要。同時に、困っている人が制度を利用しやすくするための配慮も必要。 |

相談窓口

暮らしに困り、生活を守るための制度について知りたいときは、お住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。福祉事務所は、困っている人々の生活を支えるための様々な相談窓口を設けています。生活を守るための制度は、国民の権利として保障されているものです。ためらうことなく、気軽に利用しましょう。

福祉事務所では、生活を守るための制度の内容や申請の手続きについて、分かりやすく説明してくれます。例えば、最低限度の生活を保障するための制度は、収入が少なく暮らしに困っている人に対して、衣食住や医療など、生活に必要な費用を支給するものです。制度の利用を希望する場合は、福祉事務所で申請の手続きを行います。必要な書類や手続きの流れなど、担当者が丁寧に案内してくれますので、心配する必要はありません。

また、生活を守るための制度以外にも、住まいや仕事、健康、子育てなど、様々な分野の支援制度があります。福祉事務所では、それぞれの状況に合わせて、適切な制度やサービスを紹介してくれます。例えば、仕事を探している人には職業相談や就職支援、子育てに悩んでいる人には子育て支援サービスなどを紹介してくれます。

生活の不安や悩みは、一人で抱え込まずに、まずは相談することが大切です。福祉事務所の職員は、困っている人を支えるために存在しています。どんな小さな悩みでも親身になって話を聞いてくれます。相談することで、解決の道筋が見えてくるかもしれません。また、相談内容は秘密厳守ですので、安心して相談することができます。一人で悩まず、まずは福祉事務所に連絡してみましょう。きっと、あなたの力になってくれるはずです。

| 相談窓口 | 相談内容 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 福祉事務所 | 生活の不安や悩み 生活を守るための制度 最低限度の生活保障 住まい、仕事、健康、子育て |

制度の内容や申請手続きの説明 生活に必要な費用の支給 職業相談、就職支援 子育て支援サービス その他、状況に合わせた適切な制度やサービスの紹介 |

まとめ

生活保護制度は、日本国憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を国民に保障するための、なくてはならない仕組みです。生活に困窮している全ての人は、この制度を利用する権利を等しく持っています。制度の利用をためらうことなく、必要な支援を受けられるよう、積極的に情報提供を行う必要があります。

生活保護の申請は、お住まいの地域の福祉事務所で行います。申請に必要な書類や手続きの流れなどは、福祉事務所の職員が丁寧に説明してくれますので、心配する必要はありません。生活保護では、毎月の生活費のほか、医療費や住居費、教育費など、生活に必要な費用が支給されます。また、仕事を探している人には、就職に向けた支援も行われます。福祉事務所では、生活全般に関する相談にも乗ってくれますので、一人で悩まずに、まずは相談してみることが大切です。

生活保護制度は、困っている人を助けるだけでなく、社会全体の安心にもつながる大切な制度です。しかし、制度に対する誤解や偏見から、利用をためらってしまう人も少なくありません。私たちは、生活保護制度の正しい理解を広め、誰もが安心して利用できる社会を作っていく必要があります。生活保護を利用することは恥ずかしいことではありません。困ったときは、ためらわずに助けを求めることが大切です。生活保護は、一時的な支援にとどまらず、人々が再び自分の力で生活できるように支えることを目指しています。仕事の紹介や資格取得の支援などを通じて、自立を促し、希望を持って人生を歩めるよう後押しします。

誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、生活保護制度の更なる充実とともに、困窮に至る前の予防策も重要です。雇用の安定や教育機会の提供など、社会全体の底上げに取り組むことで、誰もが尊厳を持って生きていける社会を実現していきましょう。

| 生活保護制度の目的 | 日本国憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を国民に保障する |

|---|---|

| 対象者 | 生活に困窮しているすべての人 |

| 申請場所 | お住まいの地域の福祉事務所 |

| 支援内容 |

|

| 制度の意義 |

|

| 今後の課題 |

|