訪問介護員の役割と重要性

介護を学びたい

先生、「訪問介護員」って「ホームヘルパー」と同じですよね?でも、何か違いはあるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。そうだね、ほとんど同じように使われることが多いけれど、厳密には少し違うんだよ。「ホームヘルパー」は一般的な呼び名で、「訪問介護員」は介護保険制度で使われる正式な名称なんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介護保険でお仕事をする人は「訪問介護員」と呼ばなきゃいけないんですね。

介護の研究家

その通り!それと、訪問介護員になるには都道府県が指定した研修を受けないといけないんだよ。昔はいくつか種類があったけど、今は「介護職員初任者研修」に統一されているんだ。

訪問介護員とは。

『訪問介護員』という言葉について説明します。訪問介護員とは、家庭で生活している人のうち、支援が必要な人の家を訪れ、食事やトイレ、お風呂といった身の回りの世話や、掃除、洗濯、料理といった日常生活の援助を通して、その人の暮らしを支える仕事をする人のことです。『ホームヘルパー』とも呼ばれています。普段は『ホームヘルパー』と呼ばれることが多いですが、介護保険では『訪問介護員』という名前が使われます。介護保険で訪問介護員として働くには、都道府県が認めた事業者が行う『介護職員初任者研修』を修了し、修了証明書を受け取るか、『訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修』もしくは『介護職員基礎研修』を修了している必要があります。ただし、2013年からはこれらの研修は『介護職員初任者研修』に一本化されました。

訪問介護員の仕事内容

訪問介護員、よく知られている名前ではホームヘルパーと呼ばれる人たちは、日常生活を送る上で支えが必要な方の自宅を訪問し、様々なサービスを提供することで、その人らしい暮らしを支える大切な仕事を担っています。食事の世話、トイレの世話、お風呂の世話といった身体に直接関わる手伝いはもちろんのこと、食事の準備、洗濯、掃除といった家事全般の支えも行います。たとえば、食事の世話では、利用者の身体の状態に合わせて食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたりといった工夫を凝らし、安全に食事ができるようサポートします。トイレの世話では、排泄の介助だけでなく、清潔を保つための適切な処理や、快適に過ごせる空間づくりを心掛けます。お風呂の世話では、身体を清潔にするだけでなく、温かいお湯に浸かることで心身のリラックスを促すなど、利用者の状態に合わせた丁寧な対応が求められます。

家事支援では、利用者の希望に沿って、掃除機をかけたり、洗濯物を畳んだり、買い物に行ったりと、生活に欠かせない様々な家事を代行します。利用者の住み慣れた環境を維持し、快適な生活を送れるよう配慮しながら作業を進めることが大切です。また、外出の付き添い、病院へ行く時の手伝い、薬の受け取りといった生活の様々な場面での支えも提供します。利用者が社会との繋がりを維持し、孤立することなく生活できるよう、外出の機会を積極的に支援します。病院への付き添いでは、診察の付き添いや移動の介助だけでなく、医師との橋渡し役も担います。

これらの仕事を通して、利用者の自立を促し、自分らしい生活を送れるようお手伝いをします。そのためには、利用者との話し合いを通して信頼関係を築き、心の支えとなることも大切な仕事の一つです。一人ひとりの利用者の個性や生活背景を理解し、その人に合わせた柔軟な対応が求められます。高い専門知識と責任感、そして温かい心遣いが必要とされる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| サービスの種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 身体介護 | 食事の世話(食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたり)、トイレの世話(排泄の介助、清潔保持、快適な空間づくり)、お風呂の世話(身体の清潔保持、心身のリラックス) |

| 生活援助 | 食事の準備、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取りなどの家事全般 |

| 通院等介助 | 外出の付き添い、病院への付き添い(診察の付き添い、移動の介助、医師との橋渡し)、薬の受け取り |

| その他 | 利用者の自立支援、信頼関係の構築、心の支え |

訪問介護員になるための資格

在宅で支援を必要とする方々へ、日常生活のお手伝いをする訪問介護員。この仕事に就くためには、都道府県が認めた事業所で開かれている「介護職員初任者研修」を修了し、修了証明書を得ることが必須です。かつては「訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修」や「介護職員基礎研修」など、様々な研修がありましたが、2013年以降は「介護職員初任者研修」に一本化されました。

この研修では、介護の仕事に必要な基本的な知識や技術を学ぶことができます。例えば、食事や入浴、排泄などの介助方法、更衣の補助、移動の支援、その他、利用者の自宅での生活を支えるための様々な技術を習得します。座学だけではなく、実技演習を通して実践的なスキルを磨く機会も豊富に設けられています。身体の動かし方、介助用具の使い方、安全な移動の仕方など、利用者の状態に合わせた適切な介助方法を学ぶことで、現場で役立つ実践力を身につけることができます。

また、この研修では技術的な側面だけでなく、介護の心構えや倫理観についても学ぶことができます。利用者の尊厳を守り、プライバシーに配慮しながら、温かい気持ちで接することの大切さを学びます。利用者一人ひとりの個性や生活背景を理解し、その方に合った支援を提供するためには、倫理的な視点と、相手を思いやる心が不可欠です。この研修を通して、利用者の方々にとってより良いサービスを提供するための基礎を築くことができるでしょう。

| 訪問介護員の資格取得 |

|---|

| 必須研修: 介護職員初任者研修(2013年以降一本化) |

| 研修内容 |

|

| 研修の目的 |

|

介護と介助の違い

「介護」と「介助」は、どちらも人を支える大切な行為ですが、その意味合いと範囲には違いがあります。「介助」とは、利用者の方が一人では難しい動作や行為を、その方の主体性を尊重しながらサポートすることを指します。例えば、食事の際に箸やスプーンを使って食べ物を口まで運ぶお手伝いをしたり、衣服のボタンを留めたり、脱いだりといった動作を補助したりすることが「介助」にあたります。利用者の方ができることはできるだけご自身で行っていただき、できない部分をサポートすることで、その方の自立を促すという視点が重要です。

一方、「介護」は利用者の方の日常生活全般を包括的に支えることを意味します。食事や排泄、入浴といった身体的な介助はもちろんのこと、気持ちに寄り添った精神的なケア、安全で快適な生活環境の整備、社会とのつながりを維持するための支援など、多岐にわたるサポートが含まれます。例えば、お話をじっくり聞いて不安な気持ちを和らげたり、趣味活動を通して生きがいを見つけるお手伝いをしたり、ご家族との関係を良好に保てるように支援したりすることも「介護」の大切な要素です。

つまり、「介助」は「介護」の中の具体的な行動の一つであり、「介護」は「介助」を含めたより広い概念といえます。例えば、利用者の方と一緒に買い物に出かけ、商品を選ぶお手伝いをするのは「介助」ですが、その方の好みや必要な物を把握し、買い物の計画を立て、金銭管理のサポートまで行うのは「介護」です。訪問介護員のような専門職は、これらの「介助」と「介護」の両面から利用者の方を支える重要な役割を担っており、その方の生活の質を高めるために日々尽力しています。

| 項目 | 介助 | 介護 |

|---|---|---|

| 定義 | 利用者が一人では難しい動作や行為を、主体性を尊重しながらサポートすること | 利用者の日常生活全般を包括的に支えること |

| 範囲 | 具体的行動(食事、更衣、移動など) | 介助 + 精神的ケア、環境整備、社会とのつながり維持支援など |

| 目的 | 利用者の自立支援 | 利用者の生活の質の向上 |

| 例 | 食事のサポート、更衣の補助 | 不安な気持ちを和らげる、趣味活動の支援、家族関係の支援、金銭管理のサポート |

| 関係性 | 介護の中の具体的な行動の一つ | 介助を含むより広い概念 |

訪問介護の重要性

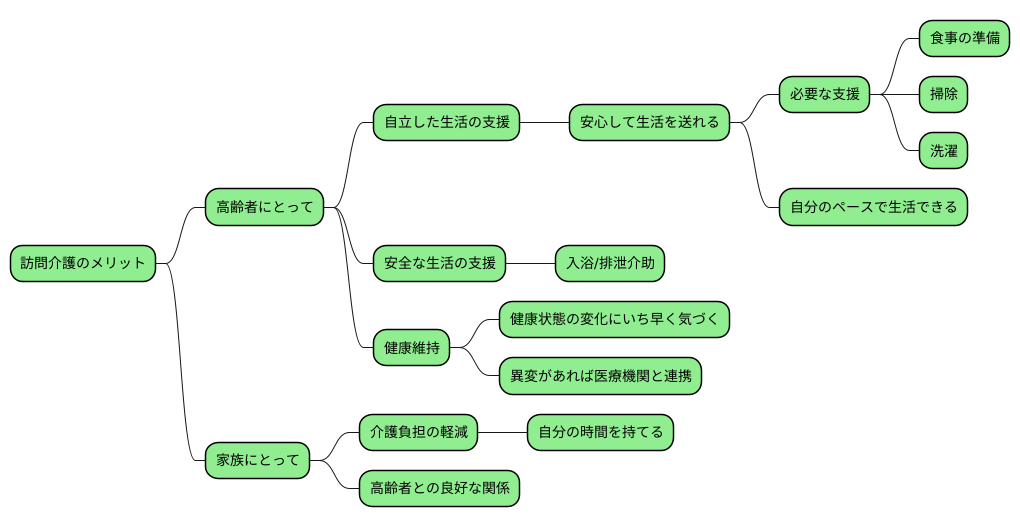

高齢化が進む現代社会において、多くの方が住み慣れた家で、穏やかな暮らしを続けたいと願っています。特に高齢者の方々にとって、住み慣れた環境は、かけがえのない安心感と心地よさを提供してくれる場所です。しかし、加齢に伴い、日常生活を送る上で様々な困難が生じることも少なくありません。そこで、高齢者の自立した生活と、ご家族の負担軽減を支援する上で、訪問介護の重要性がますます高まっています。

訪問介護サービスは、一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかな支援を提供しています。家事の手伝い、例えば、食事の準備や掃除、洗濯といった日常生活の様々な場面で、必要な支援を提供することにより、高齢者の方々が自分のペースで、安心して生活を送れるようサポートします。また、入浴や排泄の介助など、身体的な介助も提供することで、安全な生活を支えます。

さらに、訪問介護は、ご家族の介護負担軽減にも大きく貢献します。介護は、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるものです。訪問介護サービスを利用することで、ご家族は介護の負担を軽減し、自分の時間を持つことができます。これにより、ご家族と高齢者の方々、双方にとってより良い関係を築き、穏やかな時間を過ごすことができます。

また、訪問介護員は、高齢者の方々と日常的に接することで、健康状態の変化にいち早く気づくことができます。些細な変化も見逃さず、異変があれば迅速に医療機関と連携を取り、適切な対応を行います。これは、高齢者の健康維持にとって非常に重要です。

このように、訪問介護は、単なる生活支援にとどまらず、高齢者の方々の心身の健康を支え、安心して在宅生活を続けられるよう包括的な支援を提供する、なくてはならないサービスです。高齢化社会がますます進む中で、訪問介護の果たす役割は、今後さらに重要性を増していくでしょう。

今後の訪問介護の展望

高齢化がますます進むにつれて、在宅で介護サービスを受けることを希望する人が増えていくと考えられます。そのため、自宅に訪問して介護サービスを提供する訪問介護の需要は、これまで以上に高まっていくことが予想されます。それに伴い、訪問介護の担い手である訪問介護員の役割は、今後ますます重要になっていくでしょう。

高齢者の身体の状態や生活の状況は人それぞれ大きく異なるため、画一的なサービス提供ではニーズに応えることが難しくなってきています。利用者の状態を的確に把握し、一人ひとりに合った適切なケアを提供するために、訪問介護員には、これまで以上に高度な専門知識と技術が求められるようになるでしょう。例えば、医療的な処置が必要な利用者への対応や、認知症の方への専門的なケア、終末期ケアといった高度な技術が必要とされる場面も増えていくと考えられます。また、利用者のニーズの多様化に対応できる柔軟な対応力も必要不可欠です。

質の高い訪問介護サービスを提供し続けるためには、訪問介護員の育成と支援が不可欠です。質の高い研修制度を充実させることで、訪問介護員の専門知識と技術の向上を図り、キャリアアップを支援する体制を整備していく必要があります。また、負担の大きい業務内容に見合う待遇改善も重要な課題です。

情報通信技術を活用したサービス提供も、今後の訪問介護の重要な要素となるでしょう。例えば、利用者の状態をリアルタイムで把握できるシステムや、介護記録を電子化するシステムの導入によって、より効率的で質の高いサービス提供が可能になります。さらに、地域包括ケアシステムとの連携を強化することで、医療機関や他の介護サービス事業者とのスムーズな情報共有や連携体制を構築し、切れ目のないサービス提供を実現することが重要です。訪問介護サービスの質の向上と、サービス提供体制の充実が、これからの高齢化社会を支える上で、なくてはならないものとなるでしょう。

| 現状と課題 | 対応策 | 将来像 |

|---|---|---|

| 高齢化の進展により在宅介護の需要増加 | 訪問介護員の育成と支援 | 質の高い訪問介護サービスの提供 |

| 利用者の状態の多様化 | 高度な専門知識と技術の習得、柔軟な対応力の育成 | 利用者一人ひとりに合った適切なケアの提供 |

| 質の高いサービス提供の必要性 | 質の高い研修制度の充実、待遇改善 | キャリアアップ支援 |

| – | 情報通信技術の活用 | 効率的で質の高いサービス提供 |

| – | 地域包括ケアシステムとの連携強化 | 切れ目のないサービス提供 |