生活習慣病を防ぐために

介護を学びたい

先生、「生活習慣病」って、具体的にどんな病気のことですか?

介護の研究家

いい質問だね。生活習慣病とは、毎日の暮らしの中の習慣が原因で起こる病気のことだよ。例えば、食事のバランスが悪かったり、運動不足だったり、タバコを吸ったりすることが続くと、病気になるリスクが高まるんだ。

介護を学びたい

なるほど。具体的にどんな病気が生活習慣病なんですか?

介護の研究家

代表的なものだと、がん、脳卒中、糖尿病、高血圧などがあるよ。昔はこれらの病気をまとめて「成人病」と呼んでいたけれど、生活習慣が大きく関わっていることがわかったので、「生活習慣病」と呼ぶようになったんだ。

生活習慣病とは。

『生活習慣病』について説明します。『生活習慣病』とは、毎日の食事やたばこ、お酒などの生活のくせによって起こり、年をとるにつれてかかりやすくなる病気のことです。代表的な病気には、がん、脳卒中、糖尿病、高脂血症、痛風、肥満などがあります。昔は『成人病』と呼ばれていましたが、これらの病気が食事の内容やたばこの習慣、運動の習慣、お酒の習慣などの生活のくせと深く関わっていることなどから、1997年から病気を防ぐことを目指して『生活習慣病』という名前に変わりました。日本では、たばこを吸うこと(自分だけでなく、他人のたばこの煙を吸ってしまうことも含みます)、欧米風の食事、運動不足などが『生活習慣病』の原因としてあげられます。食事はがんの発生原因の約3割ほどに関係していると言われており、ごはんや野菜をたくさん食べ、肉や乳製品を控えるという昔の日本の食事が見直されています。

生活習慣病とは

生活習慣病とは、日々の暮らしの中の習慣が積み重なって引き起こされる病気の総まとめを表す言葉です。以前は大人の病気と呼ばれていましたが、子どもでも発症する事例が増えてきたこと、そして生活習慣が深く関わっていることがはっきりしてきたことから、1997年から生活習慣病と呼ばれるようになりました。

生活習慣病には、大きく分けて四大疾病と呼ばれるものと、その他の疾病があります。四大疾病とは、がん(悪性新生物)、脳卒中、心臓病、糖尿病です。がんは、体の細胞が異常に増殖することで体に様々な障害を引き起こす病気です。脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の機能が損なわれる病気です。心臓病は、心臓の機能が低下したり、血管が詰まったりすることで、体に血液を送るポンプとしての役割がうまく果たせなくなる病気です。糖尿病は、血液中の糖の濃度が高くなることで、様々な合併症を引き起こす病気です。

これらの病気以外にも、高血圧、脂質異常症、肥満なども生活習慣病に含まれます。高血圧は、文字通り血圧が高い状態が続くことで、血管に負担がかかり、動脈硬化などを引き起こす病気です。脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質のバランスが崩れた状態です。肥満は、体に脂肪が過剰に蓄積した状態で、様々な生活習慣病の危険因子となります。

生活習慣病は、命に関わる重大な病気へと進行することが少なくありません。また、たとえ命に直接的な影響がなくても、健康上の問題を抱えながら生活することになり、健康でいられる期間、つまり健康寿命を縮める大きな原因となっています。

日々の生活習慣を見直し、バランスの取れた食事、適度の運動、十分な睡眠、禁煙など、健康的な生活を送ることは、生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすことに繋がります。規則的な健康診断も、早期発見、早期治療のために重要です。一人ひとりが自分の生活習慣を見つめ直し、健康な生活を心がけることが大切です。

| 分類 | 病気 | 説明 |

|---|---|---|

| 四大疾病 | がん(悪性新生物) | 体の細胞が異常に増殖することで体に様々な障害を引き起こす病気 |

| 脳卒中 | 脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の機能が損なわれる病気 | |

| 心臓病 | 心臓の機能が低下したり、血管が詰まったりすることで、体に血液を送るポンプとしての役割がうまく果たせなくなる病気 | |

| 糖尿病 | 血液中の糖の濃度が高くなることで、様々な合併症を引き起こす病気 | |

| その他の生活習慣病 | 高血圧 | 血圧が高い状態が続くことで、血管に負担がかかり、動脈硬化などを引き起こす病気 |

| 脂質異常症 | 血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質のバランスが崩れた状態 | |

| 肥満 | 体に脂肪が過剰に蓄積した状態で、様々な生活習慣病の危険因子 |

生活習慣病のリスク

- 命に関わる重大な病気へと進行する可能性

- 健康上の問題を抱えながら生活することになり、健康寿命を縮める

生活習慣病の予防

- バランスの取れた食事

- 適度の運動

- 十分な睡眠

- 禁煙

- 規則的な健康診断

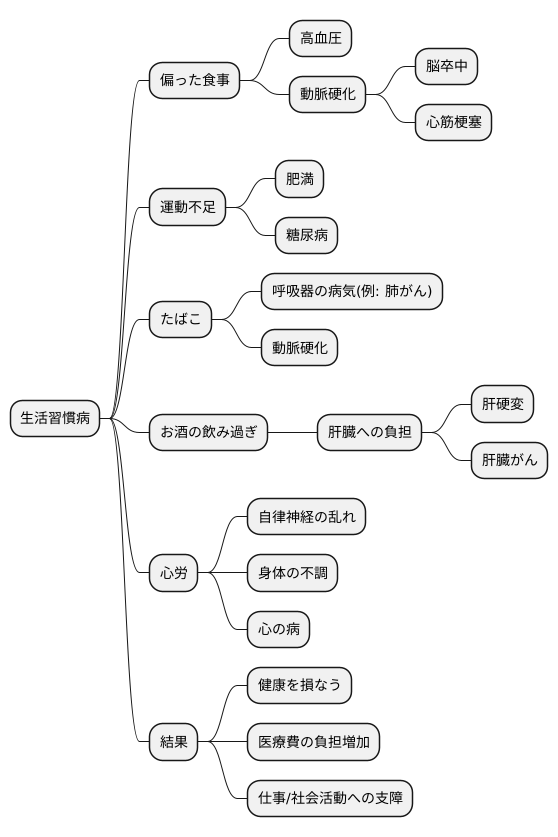

主な原因と影響

生活習慣病は、日々の暮らしの中の良くない習慣が積み重なって引き起こされる病気です。その主な原因は、偏った食事、運動不足、たばこ、お酒の飲み過ぎ、そして心労などです。

まず、食事のバランスが悪いと体に様々な不調をきたします。脂肪や塩分の多い食事は、血管に負担をかけ、高血圧や動脈硬化を招きます。動脈硬化は血管の壁が厚く硬くなることで、血液の流れが悪くなる状態です。これが進むと、脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中や、心臓の血管が詰まる心筋梗塞といった命に関わる病気を引き起こす危険性が高まります。

体を動かす機会が少ないことも大きな問題です。運動不足は、体の脂肪が増え肥満になるだけでなく、糖の代謝が悪くなり糖尿病になる危険性も高めます。糖尿病は、血液中の糖の濃度が高くなる病気で、様々な合併症を引き起こす可能性があります。

たばこは、肺に直接的な害を与えます。肺がんをはじめとする呼吸器の病気の大きな原因となります。また、血管を収縮させる作用があり、動脈硬化を促進する要因にもなります。

お酒を飲み過ぎると、肝臓に大きな負担がかかります。肝臓はアルコールを分解する重要な臓器ですが、過剰なアルコール摂取は肝臓の機能を低下させ、肝硬変や肝臓がんといった深刻な病気を引き起こす危険性があります。

心労も体に悪影響を及ぼします。強いストレスは自律神経のバランスを崩し、様々な体の不調や心の病につながる可能性があります。

このように、生活習慣病の原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。生活習慣病は、健康を損なうだけでなく、医療費の負担が増えたり、仕事や社会活動に支障が出たりするなど、生活の質を大きく低下させる可能性があります。だからこそ、日々の生活習慣を見直し、健康的な生活を送ることが大切です。

食生活の改善

毎日の食事は、私たちの体と心を支える大切なものです。健康を保ち、元気に過ごすためには、栄養バランスのとれた食事を心がけることが重要です。バランスの良い食事とは、主食、主菜、副菜を組み合わせ、様々な食品から必要な栄養素をまんべんなく摂ることです。

主食は、主にご飯、パン、麺類で、体を動かすエネルギー源となる炭水化物を多く含みます。活動量に合わせて適切な量を摂るようにしましょう。主菜は、肉、魚、卵、大豆製品などで、主にたんぱく質を供給します。筋肉や骨、血液などを作るために欠かせない栄養素です。副菜は、野菜、きのこ、海藻、いも類などが中心で、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含みます。体の調子を整え、病気から守る働きがあります。特に、緑黄色野菜は、カロテンやビタミンCが豊富なので、積極的に摂り入れましょう。

近年、肉類や油脂を多く使った食事が増えていますが、塩分や脂肪の摂り過ぎは、生活習慣病につながる恐れがあります。加工食品やインスタント食品、外食は、知らず知らずのうちに塩分や脂肪を多く摂ってしまうことがあるので、食べる回数や量に気をつけましょう。新鮮な食材を使い、薄味を心がけた手作り料理は、健康的な食生活の基本です。

昔から日本で食べられてきた和食は、ご飯を中心に、魚や大豆製品、野菜、海藻などをバランスよく組み合わせた、理想的な食事です。和食の良さを改めて見直し、毎日の食卓に取り入れて、健康で豊かな食生活を送りましょう。

| 食事の種類 | 主な食品 | 主な栄養素 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 主食 | ご飯、パン、麺類 | 炭水化物 | 体を動かすエネルギー源 |

| 主菜 | 肉、魚、卵、大豆製品 | たんぱく質 | 筋肉や骨、血液などを作る |

| 副菜 | 野菜、きのこ、海藻、いも類 | ビタミン、ミネラル、食物繊維 | 体の調子を整え、病気から守る |

| 食事のポイント | 内容 |

|---|---|

| バランスの良い食事 | 主食、主菜、副菜を組み合わせ、様々な食品から必要な栄養素をまんべんなく摂る |

| 和食のすすめ | ご飯を中心に、魚や大豆製品、野菜、海藻などをバランスよく組み合わせた理想的な食事 |

| 注意点 | 塩分や脂肪の摂り過ぎに注意。加工食品やインスタント食品、外食は量に気を付ける。新鮮な食材を使い、薄味を心がけた手作り料理が理想的。 |

適度な運動

体をほどよく動かすことは、健康な暮らしを送る上でとても大切です。 病気になりにくい体を作るだけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。

歩く、軽く走るといった、呼吸をしながら行う運動は、血液の流れを良くし、心臓や肺の働きを強くします。 血液の流れが良くなると、体の隅々まで酸素や栄養が行き渡り、細胞が元気に活動できるようになります。また、心臓や肺が鍛えられると、疲れにくくなり、活動的な毎日を送れるようになります。

筋肉を鍛える運動も、健康維持に欠かせません。 筋肉量が増えると、安静にしている時でもエネルギーを消費しやすくなり、体脂肪が燃えやすい体になります。太りにくくなるだけでなく、体温も上がりやすくなるため、免疫力の向上や冷え性の改善にもつながります。

体を動かすことは、心の健康にも良い影響を与えます。 運動すると、気分が晴れやかになる、不安や緊張が和らぐ、ストレスを感じにくくなるといった効果が期待できます。これは、運動によって脳内で特定の物質が作られるためだと考えられています。

激しい運動を長時間行う必要はありません。 毎日、30分程度の軽い運動を続けることが大切です。 例えば、歩く時には少し早足で歩いたり、電車に乗る時は一駅前で降りて歩いたり、階段を使うように心がけたりするだけでも十分な運動になります。日常生活の中で、こまめに体を動かす習慣を身につけましょう。

| 運動の種類 | 効果 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 有酸素運動(歩く、軽く走るなど) |

|

– |

| 筋力トレーニング |

|

– |

| 軽い運動全般 |

|

|

禁煙と節酒

たばこは、様々な病気を起こす大きな原因の一つです。たばこの煙には、たくさんの有害物質が含まれており、肺や気管支などの呼吸器に悪影響を与えます。長いたばこの使用は、肺がんをはじめ、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの深刻な病気を引き起こす危険性を高めます。また、たばこは呼吸器だけでなく、血管にもダメージを与え、動脈硬化を進めてしまいます。動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中などの命に関わる病気の大きな危険因子です。そのため、たばこをやめることは、自分自身の健康を守る上で非常に大切です。

お酒も、飲みすぎると体に様々な害を及ぼします。過度な飲酒は、肝臓に負担をかけ、肝炎や肝硬変、さらには肝臓がんといった深刻な病気を引き起こす可能性があります。また、アルコールは胃や腸などの消化器官にも影響を与え、胃炎や胃潰瘍などの病気を引き起こすこともあります。さらに、多量のアルコールは、脳の働きを低下させ、判断力や記憶力に悪影響を与えるだけでなく、依存症を引き起こす危険性もはらんでいます。

健康のためには、お酒は適量を守り、週に2日はお酒を飲まない日を作るなど、節度ある飲酒習慣を身につけることが大切です。飲酒の量や頻度をコントロールすることで、体に負担をかけずに、お酒を楽しむことができます。

たばこをやめ、お酒を控えめにすることは、自分自身の健康を守るだけでなく、周りの人にも良い影響を与えます。例えば、他人にたばこの煙を吸わせる受動喫煙の害を減らすことができますし、お酒にまつわるトラブルを減らすことにも繋がります。禁煙と節酒は、自分自身と周りの人の健康を守り、より良い生活を送るために、とても重要な取り組みと言えるでしょう。

| 項目 | 影響とリスク | 対策 |

|---|---|---|

| たばこ | 肺がん、COPD、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中などのリスク増加 | 禁煙 |

| お酒 | 肝臓病(肝炎、肝硬変、肝臓がん)、消化器疾患(胃炎、胃潰瘍)、脳機能低下、依存症 | 節度ある飲酒(適量、休肝日) |

定期的な健康診断

歳を重ねるごとに、体の変化に気づきにくくなるものです。自覚症状がないまま、知らず知らずのうちに病気が進行していることも少なくありません。特に、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、初期段階ではほとんど自覚症状が現れません。こうした病気を早期に見つけるために、定期的な健康診断は欠かせないのです。

健康診断では、血液検査や尿検査、心電図検査など、様々な検査が行われます。血液検査では、血糖値やコレステロール値、中性脂肪値などを測定し、糖尿病や脂質異常症などのリスクを評価します。また、尿検査では、尿糖や尿蛋白などを調べることで、腎臓の機能などを確認することができます。さらに、心電図検査では、心臓の動きを調べ、不整脈などの異常がないかを調べます。これらの検査を通して、自分自身の体の状態を客観的に知ることができます。

もし健康診断で異常値が見つかった場合は、医師や保健師などの専門家に相談することが大切です。専門家は、検査結果に基づいて、適切な治療や生活習慣の改善に関する助言を行ってくれます。例えば、食生活の改善や運動療法、場合によっては薬物療法なども検討されます。早期に発見し、適切な対応をすることで、病気を重症化させずに済む可能性が高まります。また、健康診断の結果は、自分自身の健康管理にも役立ちます。自分の体の状態を把握することで、生活習慣を見直すきっかけにもなります。

健康診断は、病気の早期発見だけでなく、健康寿命を延ばし、より充実した人生を送るためにも大切なものです。年に一度は必ず受けるように心がけ、自分の健康を守りましょう。

| 項目 | 内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 定期的な健康診断の重要性 | 自覚症状がないまま病気が進行していることもあるため、早期発見のために必要。 | 早期発見・早期治療 |

| 血液検査 | 血糖値、コレステロール値、中性脂肪値などを測定。 | 糖尿病、脂質異常症などのリスク評価 |

| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白などを調べる。 | 腎臓の機能確認 |

| 心電図検査 | 心臓の動きを調べる。 | 不整脈などの異常確認 |

| 異常値が見つかった場合の対応 | 医師や保健師などの専門家に相談。 | 適切な治療や生活習慣の改善の助言 |

| 健康診断結果の活用 | 健康管理に役立てる。生活習慣を見直すきっかけに。 | 健康寿命を延ばし、充実した人生を送るため。 |