訪問リハビリで在宅生活を支える

介護を学びたい

先生、「訪問リハビリテーション」って、要介護の人だけが利用できるんですか?例えば、足が骨折してリハビリが必要な人でも利用できますか?

介護の研究家

いい質問だね。訪問リハビリテーションを利用するには、原則として要介護認定を受けている必要があるよ。つまり、単に骨折しただけでは利用できないんだ。ただし、要介護認定を受けていれば、骨折のリハビリも訪問リハビリテーションの対象になるよ。

介護を学びたい

なるほど、要介護認定が必要なんですね。でも、骨折のリハビリは病院ですればいいんじゃないですか?わざわざ家に来てもらう必要があるんですか?

介護の研究家

確かに病院でのリハビリもあるけど、訪問リハビリテーションは自宅での生活に合わせたリハビリができるという利点があるんだ。例えば、家の中での移動や階段の上り下り、トイレやお風呂の使い方など、日常生活に必要な動作の練習を自宅で行うことで、よりスムーズに自宅生活に戻ることができるんだよ。

訪問リハビリテーションとは。

在宅で介護が必要と認定された方を対象に、病院や診療所、介護老人保健施設などに所属する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご自宅に訪問し、医師の指示に基づいて行う『訪問リハビリ』について説明します。訪問リハビリは介護保険サービスの一つで、利用者の方の身体や心の機能を維持・回復させ、日常生活を自分で行えるように支援することを目的としています。

具体的には、関節が硬くなるのを防いだり、筋力や体力を維持・向上させたり、床ずれを予防したりする訓練、簡単な運動や自主トレーニングの指導など、身体の機能に関するサービスを提供します。

また、家の中や外での歩行練習、寝返りや起き上がり、椅子などへの移動といった基本的な動作の練習、階段の上り下りや入浴、トイレでの動作といった日常生活動作の練習なども行います。

訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションとは、住み慣れたご自宅で、一人ひとりに合わせた計画に基づき、専門家によるリハビリテーションを受けられる在宅サービスです。病院への通院が難しい、あるいは施設への入所をせずに自宅で療養したいと考えている方にとって、継続的な機能維持や改善を目指す上で大変有効な手段となります。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった国家資格を持つ専門家がご自宅に伺い、医師の指示書に基づいた個別のリハビリテーション計画を作成します。身体機能の維持・向上を目指す運動療法だけでなく、日常生活で必要な動作の練習、ご家族への介助方法の指導なども行います。

例えば、歩行が困難な方に対しては、筋力強化やバランス練習を通して歩行能力の改善を図ります。また、脳卒中などで麻痺が残ってしまった方に対しては、麻痺した手足の機能回復訓練や、日常生活での工夫を指導することで、少しでも自立した生活を送れるよう支援します。さらに、言葉がうまく話せない方に対しては、言語聴覚士による言語訓練やコミュニケーション方法の指導を行います。

訪問リハビリテーションの目的は、日常生活動作の改善、機能の維持、そしてご家族の介護負担の軽減です。自宅で安心して療養生活を送れるよう、専門家がきめ細やかなサポートを提供します。利用にあたっては要介護認定が必要となりますので、まずは担当のケアマネージャーにご相談ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| サービス名 | 訪問リハビリテーション |

| 実施場所 | 自宅 |

| 対象者 | 通院困難な方、自宅療養希望の方 |

| 目的 | 継続的な機能維持・改善、日常生活動作の改善、機能の維持、家族の介護負担軽減 |

| 専門家 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |

| 内容 | 運動療法、日常生活動作練習、家族への介助方法指導、筋力強化、バランス練習、麻痺回復訓練、言語訓練、コミュニケーション指導 |

| 利用方法 | 要介護認定、ケアマネージャーへの相談 |

提供されるサービス内容

訪問リハビリテーションでは、利用者一人ひとりの状態に合わせて、様々なサービスを提供いたします。住み慣れたご自宅で、安心してリハビリテーションに取り組めるよう、きめ細やかな対応を心がけております。

まず、身体機能の維持・向上を目指すサービスとして、様々な運動プログラムをご用意しています。具体的には、筋力トレーニングによって、日常生活に必要な筋力を強化します。また、関節の動きを滑らかにするための関節可動域訓練や、起き上がり、立ち上がり、着替え、食事、トイレといった日常生活動作の練習を行います。さらに、安全に歩けるように歩行訓練を実施したり、料理や掃除、洗濯などの家事動作訓練も行います。これらの運動プログラムは、利用者の身体状況や目標に合わせて、無理なく進めていきますので、ご安心ください。

ことばによるコミュニケーションや飲み込みに関するお困りごとに対しては、言語聴覚士による専門的な訓練を行います。ことばの理解や発声の練習を通して、円滑なコミュニケーションを支援する言語訓練や、安全に飲み込めるようにサポートする飲み込み機能訓練など、個別のニーズに合わせた訓練を提供いたします。

ご家族への支援も大切にしています。介護方法の指導や日常生活での注意点、福祉用具の使い方など、在宅介護に関する様々なアドバイスを行います。また、利用者とご家族の状況、目指す目標を伺いながら、リハビリテーションの計画を調整していきますので、安心してご相談ください。ご自宅での生活を総合的に支えることで、より快適で自立した毎日を送れるようお手伝いいたします。

| サービス内容 | 具体的な内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 身体機能の維持・向上 |

|

身体機能の維持・向上を目指す利用者 |

| 言語聴覚療法 |

|

ことばによるコミュニケーションや飲み込みに課題のある利用者 |

| ご家族への支援 |

|

在宅介護を行うご家族 |

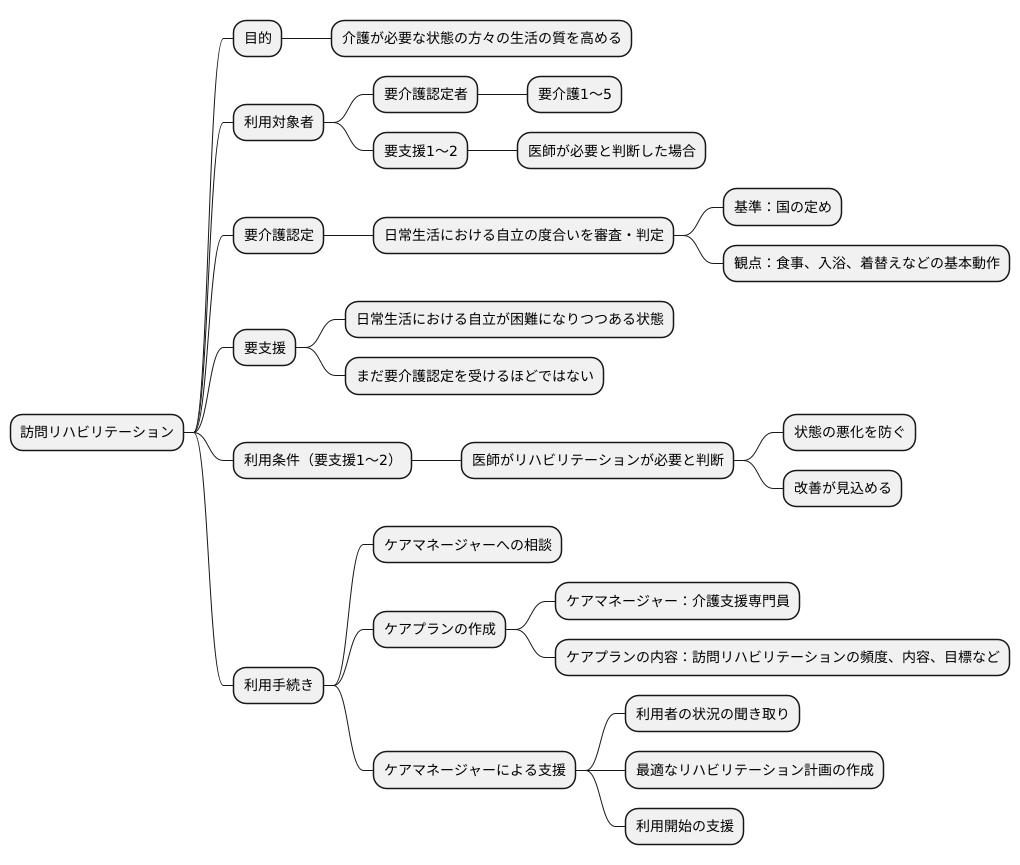

利用対象者

訪問リハビリテーションは、介護が必要な状態になった方々の生活の質を高めることを目的としたサービスです。主な利用対象者は、要介護認定を受けて要介護1から要介護5と認定された方々です。要介護認定とは、日常生活における自立の度合いを、国の定めた基準に基づいて審査し、判定する制度です。食事や入浴、着替えといった基本的な動作のどれくらいを自分自身で行うことができるか、といった観点から審査が行われます。

要介護認定を受けていない要支援1や要支援2の方でも、医師が必要と判断した場合は訪問リハビリテーションを利用できます。要支援1や要支援2とは、日常生活における自立が困難になりつつある状態の方々です。まだ要介護認定を受けるほどではないものの、支援が必要な状態と判断された場合、要支援の認定が受けられます。このような方々でも、医師がリハビリテーションを行うことで状態の悪化を防いだり、改善が見込めると判断した場合は、訪問リハビリテーションの利用が可能です。

訪問リハビリテーションは介護保険のサービスであるため、利用にあたってはケアマネージャーへの相談とケアプランの作成が必須です。ケアマネージャーとは、介護支援専門員の資格を持つ専門家で、利用者の状態や希望に合わせた適切な介護サービス計画、つまりケアプランを作成します。ケアプランには、訪問リハビリテーションの頻度や内容、目標などが具体的に記載されます。利用開始にあたっては、まず担当のケアマネージャーに相談し、必要な手続きを進めてください。ケアマネージャーが利用者の状況を丁寧に聞き取り、最適なリハビリテーション計画を立て、利用開始を支援します。訪問リハビリテーションを通じて、利用者の皆様がより快適で自立した生活を送れるよう、お手伝いさせていただきます。

期待できる効果

訪問リハビリテーションを受けることで、様々な良い成果が期待できます。

まず、身体の動きの維持や改善です。加齢や病気によって衰えがちな身体の動きを、計画的に訓練することで、現状を維持したり、より良くしたりすることが期待できます。具体的には、筋力の維持・向上、関節の動きの柔軟性の維持・向上、バランス能力の向上などが挙げられます。

次に、日常生活で行う動作の改善です。例えば、椅子からの立ち上がり、歩行、着替え、食事、トイレ動作、入浴動作など、生活していく上で欠かせない動作をスムーズに行えるように訓練します。これにより、日常生活での自立度を高めることが期待できます。

三つ目に、転倒の予防です。家の中や外出先での転倒は、骨折などの大きな怪我につながる危険があります。リハビリテーションでは、筋力強化やバランス訓練などを通して、転倒のリスクを減らすよう努めます。

四つ目に、寝たきり状態になるのを防ぐことです。病気や怪我の後、適切なリハビリテーションを行わないと、身体機能が低下し、寝たきり状態になってしまうことがあります。定期的な訪問リハビリテーションによって、そうした状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすことが期待できます。

最後に、心持ちの面での効果です。リハビリテーションを通して、身体を動かす喜びや自信を取り戻し、生活への意欲を高めることが期待できます。また、専門家と話すことで精神的な支えにもなり、より良い生活を送るための助けとなります。このように、訪問リハビリテーションを続けることは、身体的にも精神的にも健康な生活を送る上で、大変重要な役割を果たします。

| 効果 | 詳細 |

|---|---|

| 身体の動きの維持や改善 | 筋力の維持・向上、関節の動きの柔軟性の維持・向上、バランス能力の向上など |

| 日常生活で行う動作の改善 | 椅子からの立ち上がり、歩行、着替え、食事、トイレ動作、入浴動作など、生活していく上で欠かせない動作をスムーズに行えるように訓練し、日常生活での自立度を高める |

| 転倒の予防 | 筋力強化やバランス訓練などを通して、転倒のリスクを減らす |

| 寝たきり状態の防止 | 定期的なリハビリテーションによって身体機能の低下を防ぎ、寝たきり状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばす |

| 心持ちの面での効果 | 身体を動かす喜びや自信を取り戻し、生活への意欲を高める。専門家との会話による精神的な支え。 |

利用料金の目安

訪問リハビリテーションの利用料金は、利用される方の介護保険の自己負担割合(1割もしくは2割)によって変化します。自己負担割合は、所得に応じて決定されますので、ご自身の負担割合をご確認ください。

費用の具体的な金額は、利用する事業所や提供されるサービス内容によって異なります。例えば、リハビリテーションの内容(運動療法、物理療法など)や、訪問時間の長さ、専門職の種類(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)によって費用は変わってきます。

おおよその目安として、1回あたり数百円から数千円程度となります。ただし、これはあくまでも目安であり、実際の費用は事業所によって異なるため、利用を検討されている方は、事前に事業所へ問い合わせ、費用について詳しく確認することを強くお勧めします。見積もりを依頼することで、より正確な金額を把握することができます。

訪問リハビリテーションは介護保険のサービスであるため、医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額療養費制度が適用されます。これにより、ひと月に利用する医療費や介護費の自己負担額を抑えることができます。

費用の負担が心配な方や、制度について詳しく知りたい方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。ケアマネージャーは、利用者の状況に合わせて、費用の軽減策や利用できる制度などを一緒に検討し、アドバイスを提供してくれます。費用のことだけでなく、サービス内容についても相談することで、より安心してリハビリテーションを受けることができます。

私たちは、利用者の皆様が安心してサービスを利用いただけるよう、費用の透明性を重視し、わかりやすい説明を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用料金 | 介護保険の自己負担割合(1割もしくは2割)に基づき、数百円から数千円程度 |

| 料金変動要因 | 利用事業所、サービス内容(リハビリ内容、訪問時間、専門職の種類) |

| 料金確認方法 | 事前に事業所へ問い合わせ、見積もりを依頼 |

| 高額療養費制度 | 適用あり(医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される) |

| 相談窓口 | 担当のケアマネージャー |

| その他 | 費用の透明性、わかりやすい説明を重視 |

サービスの利用方法

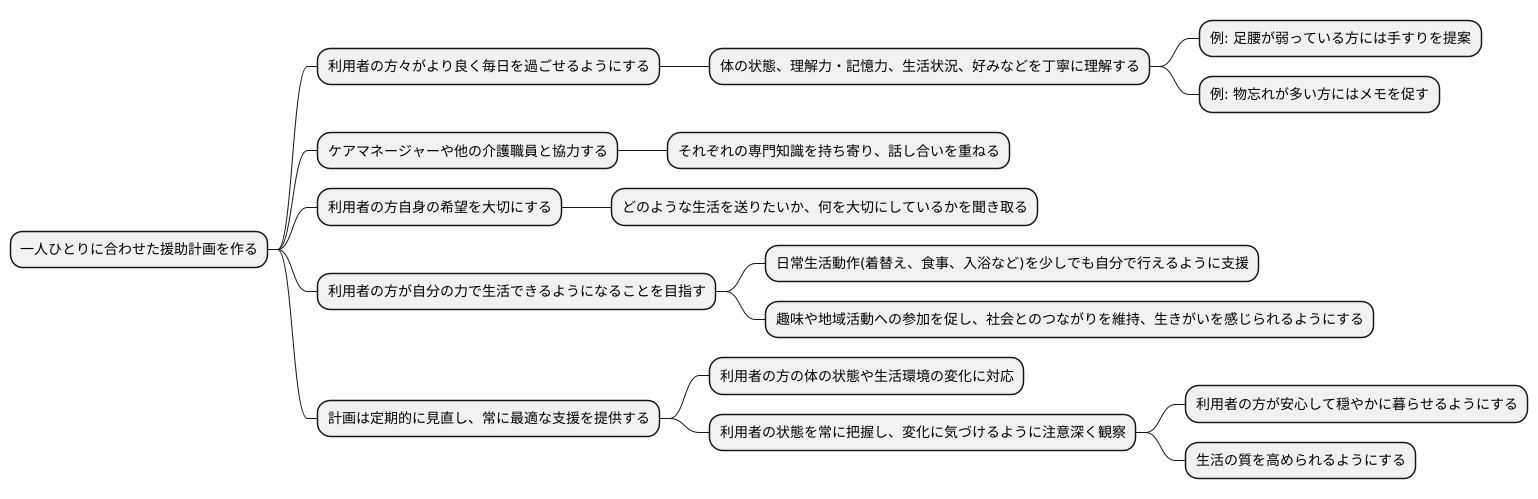

在宅でリハビリを受けたいけれど、どうすれば利用できるのか、その手続きをご説明します。まず、介護保険サービスを利用するには、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)に相談することが必要です。ケアマネージャーは、利用者ご本人やご家族から、現在の状況やリハビリに対する希望、生活上の困りごとなどについて、じっくりとお話を伺います。

お一人おひとりの状態や希望に合わせたケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、その方に最適なサービス内容を組み立てていきます。ケアプランには、目標とする生活の在り方や、それを実現するために行うリハビリの具体的な内容、訪問回数などが記載されます。

ケアプランに基づき、ケアマネージャーが訪問リハビリテーションを提供する事業所を探し、連絡や調整を行います。利用者やご家族の希望も考慮しながら、適切な事業所を選定しますのでご安心ください。事業所との調整が完了すれば、いよいよ訪問リハビリテーションの開始です。

リハビリは、ケアプランに定められた計画に基づき、定期的にご自宅で受けることができます。訪問日時や頻度(週に何回、何時間など)は、利用者の状況や希望に合わせて柔軟に対応します。ご自宅での生活リズムを崩すことなく、無理なく続けられるように配慮します。

リハビリの具体的な内容も、利用者の状態に合わせて調整していきます。例えば、歩行訓練、日常生活動作訓練、筋力トレーニングなど、その方に必要なリハビリを提供することで、日常生活の自立を支援します。

ケアマネージャーは、サービス開始後も定期的に状況を確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。利用者の状態の変化や新たな目標に合わせて、リハビリ内容や頻度を調整することで、より効果的なリハビリテーションを提供します。ケアマネージャーが中心となって、ご本人やご家族と連携を取りながら、在宅での生活を支えていきます。