蜂窩織炎:症状と治療のすべて

介護を学びたい

先生、「蜂窩織炎」ってよく聞くけど、「介護」と「介助」の場面で何か気を付けることはありますか?

介護の研究家

そうだね。蜂窩織炎は皮膚の感染症で、高齢者や免疫力が低下している人は特に注意が必要だ。初期症状は赤み、腫れ、熱、痛みで、足の甲やすねによく見られるよ。見逃すと重症化することもあるので、異変に気付いたらすぐに報告することが大切だね。

介護を学びたい

なるほど。でも、高齢者の足のちょっとした赤みって、見逃しやすいですよね?具体的にどんな点に気を付けたらいいですか?

介護の研究家

そうだね。入浴介助や足のケアの時に、皮膚の色や温度、腫れ具合などをよく観察することが大切だ。いつもと違うと感じたら、触ってみて熱を持っているか、痛みの有無を確認し、早めに医師に相談するように促そうね。

蜂窩織炎とは。

「介護」と「介助」に関連して、皮膚の病気である「蜂窩織炎」(ほうかしきえん)または「蜂巣炎」(ほうそうえん)について説明します。この病気は、皮膚とその周りの組織が細菌に感染して炎症を起こすもので、皮膚の細菌感染症の中では比較的よく見られます。

初期の症状としては、皮膚が赤くなったり、腫れたり、熱を持ったり、痛みを感じたりします。その後、病気が急速に進むと、熱が出て、寒気がしたり、体がだるくなったりします。この病気は、足の甲やすねによく発生しますが、同時に複数の場所にできることはありません。

治療には、細菌をやっつける薬を使います。多くの場合、約2週間で炎症はおさまります。症状が軽い場合は、飲む薬で治療できますが、飲む薬でなかなか良くならない場合は、入院して点滴による治療が必要になります。

蜂窩織炎とは

蜂窩織炎は、皮膚の表面だけでなく、その下にある皮下組織にまで細菌が入り込んで炎症を起こす病気です。「ほうそうえん」とも呼ばれ、皮膚の細菌感染症の中では比較的よく見られます。

初期症状は、感染した部分の皮膚が赤く腫れ上がり、熱を持ち、痛みを伴います。触ると熱く感じ、痛みはズキズキしたり、ひりひりしたりすることもあります。これらの症状は、感染した場所に限定して現れるのが特徴です。例えば、腕に蜂窩織炎ができれば、腕だけに症状が現れ、他の場所に同時に症状が出ることはほとんどありません。もし複数の場所に同じような症状が現れた場合は、蜂窩織炎ではなく、他の病気を疑う必要があります。

蜂窩織炎は早期に適切な治療を行えば、通常は問題なく治癒します。しかし、放置すると病気が急速に進行し、リンパ管や血管を通して細菌が全身に広がり、重症化することがあります。重症化すると、発熱、悪寒、倦怠感、吐き気といった全身症状が現れることもあります。

蜂窩織炎は体のどこにでも起こり得ますが、特に足の甲やすねといった下肢に発症しやすい傾向があります。これは、下肢は小さな傷ができやすく、そこから細菌が侵入しやすいからです。また、むくみがあると、皮膚のバリア機能が低下し、細菌感染のリスクが高まります。そのため、日頃から皮膚を清潔に保ち、小さな傷も適切に処置することが大切です。さらに、虫刺されや水虫など、皮膚に何らかの異常がある場合は、掻きむしったりせず、早めに医療機関を受診しましょう。適切なケアと早期発見、早期治療によって、蜂窩織炎の重症化を防ぐことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 皮膚の表面と皮下組織の細菌感染症 |

| 初期症状 | 感染部の皮膚の赤み、腫れ、熱、痛み(ズキズキ、ひりひり) |

| 症状の特徴 | 感染場所に限定 |

| 予後 | 早期治療で通常は問題なく治癒。放置すると重症化し、全身症状(発熱、悪寒、倦怠感、吐き気など)が現れることも。 |

| 好発部位 | 下肢(足の甲、すねなど) |

| 予防 | 皮膚を清潔に保ち、小さな傷も適切に処置。皮膚の異常は掻きむしらず、早めに医療機関を受診。 |

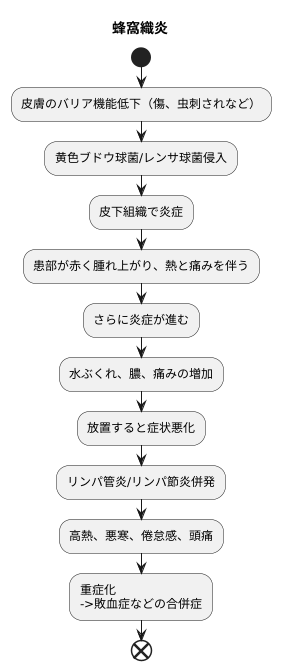

原因と症状の進行

蜂窩織炎(ほうかしきえん)とは、皮膚の奥にある皮下組織に細菌が感染して炎症を起こす病気です。ちょっとした擦り傷や虫刺され、皮膚の乾燥によるひび割れなど、皮膚のバリア機能が弱まっている部分から、黄色ブドウ球菌やレンサ球菌などの細菌が侵入することで発症します。健康な状態であれば、皮膚は細菌の侵入を防ぐ役割を果たしていますが、傷や炎症などでそのバリアが破綻すると、細菌が皮下組織に入り込みやすくなります。

蜂窩織炎の初期症状は、感染した部分の皮膚が赤く腫れ上がり、熱を持ち、痛みを伴うことです。患部に触れると熱く感じ、周りの皮膚と比べて赤みが強いのが特徴です。また、患部が周囲より硬く感じられることもあります。炎症がさらに進むと、水ぶくれができたり、中に膿が溜まったりする場合もあります。痛みも増し、患部を動かすのも辛くなってきます。

蜂窩織炎を放置すると、症状はさらに悪化します。細菌がリンパ管に入り込んで炎症を起こすリンパ管炎や、リンパ節が腫れるリンパ節炎を併発することがあります。その結果、高熱や悪寒、倦怠感、頭痛といった全身症状が現れ、日常生活に支障をきたすようになります。このような症状が見られた場合は、重症化する前に速やかに医療機関を受診することが重要です。適切な抗生物質の投与などの治療を受けなければ、敗血症などの命に関わる合併症を引き起こす可能性もあります。日頃から皮膚を清潔に保ち、小さな傷でも適切な処置をすることで、蜂窩織炎の予防に繋がります。

診断と治療の方法

蜂窩織炎の診断は、まず皮膚の状態を直接目で見て確認することから始まります。赤く腫れ上がり、熱を持っている、また触ると痛みがあるといった特徴的な症状を医師が観察します。患部を触診することで、炎症の広がりや深さを確認し、病状の程度を把握します。さらに、血液検査を行うことで、体の中で炎症反応が起こっているか、細菌感染の有無や程度を詳しく調べます。炎症反応の指標となる白血球の数やC反応性たんぱく質(CRP)の値などを測定し、総合的に判断します。

蜂窩織炎の治療では、細菌感染を抑える抗菌薬が中心となります。症状が軽い場合は、飲み薬タイプの抗菌薬を服用することで治療します。飲み薬は自宅で服用できるため、日常生活への影響を最小限に抑えられます。しかし、症状が重い場合や、飲み薬による治療で効果が見られない場合は、入院して点滴によって抗菌薬を投与する必要があります。点滴治療では、より高い濃度の抗菌薬を直接血管内に投与できるため、速やかに効果を発揮し、重症化を防ぐことができます。

蜂窩織炎の治療期間は、通常2週間程度です。ただし、これはあくまで目安であり、炎症の程度や患者さんの体の状態、免疫力などによって変化します。軽症であれば短期間で回復することもありますが、重症の場合はより長い治療期間が必要となることもあります。医師の指示に従って、決められた期間、きちんと薬を服用することが重要です。自己判断で薬の服用を中断してしまうと、細菌が完全に死滅せず、再発のリスクが高まる可能性があります。また、治療中に症状が悪化したり、新たな症状が現れた場合は、すぐに医師に相談することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診断 |

|

| 治療 |

|

| 治療期間 |

|

日常生活での注意点

蜂窩織炎は、皮膚の深い部分や皮下組織に細菌が感染して起こる炎症です。初期症状として、患部は赤く腫れ上がり、熱を持ち、痛みを伴います。悪寒や発熱といった全身症状が現れることもありますので、早期発見と適切な対応が重要です。日常生活において注意すべき点がいくつかあります。

まず、患部を清潔に保つことが何よりも大切です。入浴は基本的に問題ありませんが、患部をゴシゴシこすったり、熱いお湯に長時間浸かったりするのは避けましょう。石鹸をよく泡立てて優しく洗い、清潔なタオルで丁寧に水分を拭き取ってください。入浴後も、患部が蒸れないように注意しましょう。

次に、患部を安静に保つことも重要です。患部を掻いたり、こすったり、刺激を与えたりすると、炎症が悪化し、細菌が周囲の組織に広がる可能性があります。痛みやかゆみがある場合は、医師に相談し、適切な薬を処方してもらいましょう。また、患部を心臓よりも高い位置に保つことで、血液の循環が良くなり、腫れや痛みが軽減されます。椅子に座っている時や就寝時は、クッションや枕などを活用して患部を高く保つように心がけましょう。

さらに、規則正しい生活習慣とバランスの良い食事を心がけることも大切です。十分な睡眠をとり、栄養バランスの良い食事を摂ることで、体の免疫力を高め、回復を早めることができます。特に、たんぱく質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む食品を積極的に摂取するようにしましょう。

最後に、自己判断で治療を中断しないことが重要です。症状が軽快しても、医師の指示に従い、最後まで治療を続けましょう。自己判断で治療を中断すると、再発したり、慢性化したりする恐れがあります。医師の指示に従って、完治するまでしっかりと治療を続けることが大切です。

| 日常生活での注意点 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 患部を清潔に保つ | ・入浴はOKだが、ゴシゴシこすったり、熱いお湯に長時間浸かるのはNG ・石鹸をよく泡立てて優しく洗い、清潔なタオルで丁寧に水分を拭き取る ・入浴後、患部が蒸れないように注意 |

| 患部を安静に保つ | ・患部を掻いたり、こすったり、刺激を与えない ・痛みやかゆみがある場合は、医師に相談し、薬を処方してもらう ・患部を心臓よりも高い位置に保つ |

| 規則正しい生活習慣とバランスの良い食事 | ・十分な睡眠をとる ・栄養バランスの良い食事を摂る(たんぱく質、ビタミン、ミネラルを積極的に摂取) |

| 自己判断で治療を中断しない | ・症状が軽快しても、医師の指示に従い、最後まで治療を続ける |

予防と再発防止

皮膚の炎症である蜂窩織炎は、皮膚のちょっとした傷から細菌が入り込むことで起こります。そのため、日頃から皮膚を清潔に保ち、傷を作らないように注意することが大切です。小さな傷であっても、適切な処置をすることで、細菌感染のリスクを下げることができます。もし傷ができてしまったら、まずは流水と石鹸で傷口をよく洗いましょう。その後、消毒液で消毒し、清潔なガーゼや絆創膏で覆って保護します。傷口を清潔に保ち、細菌の侵入を防ぐことが重要です。

虫刺されも蜂窩織炎の原因となることがあります。虫に刺されないように、虫よけスプレーを使う、長袖長ズボンを着るなどの対策をしましょう。また、皮膚の乾燥も蜂窩織炎のリスクを高めます。皮膚が乾燥すると、バリア機能が弱まり、細菌が侵入しやすくなるためです。保湿クリームなどで皮膚を保湿し、皮膚のバリア機能を保つことで、蜂窩織炎を予防することができます。

一度蜂窩織炎になったことがある人は、再発しやすい傾向があります。再発を防ぐためにも、普段から皮膚を清潔に保ち、傷を作らないように気を付け、保湿を心がけましょう。虫刺されにも注意が必要です。これらの予防策をしっかりと行うことで、蜂窩織炎の再発リスクを減らすことができます。規則正しい生活とバランスの取れた食事、十分な睡眠も、免疫力を高め、蜂窩織炎の予防に繋がります。健康的な生活習慣を送り、皮膚の健康を保つようにしましょう。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

| 蜂窩織炎の原因 | 蜂窩織炎の予防策 |

|---|---|

| 皮膚の傷からの細菌感染 | 皮膚を清潔に保つ、傷を作らないように注意する、傷ができたら流水と石鹸で洗い、消毒液で消毒し、清潔なガーゼや絆創膏で覆う |

| 虫刺され | 虫よけスプレーを使う、長袖長ズボンを着る |

| 皮膚の乾燥 | 保湿クリームなどで皮膚を保湿する |

| 再発 | 皮膚を清潔に保つ、傷を作らないように注意する、保湿を心がける、虫刺されに注意する、規則正しい生活とバランスの取れた食事、十分な睡眠をとる |