公平な審査で適切な介護を:介護認定審査会

介護を学びたい

先生、介護認定審査会って、どんなことをするんですか?

介護の研究家

簡単に言うと、どのくらい介護が必要なのかを判断する会議だよ。コンピュータである程度の判断をした後、専門家が話し合って最終的に決めるんだ。

介護を学びたい

コンピュータである程度判断するって、どういうことですか?

介護の研究家

まず、コンピュータが申請された情報をもとに機械的に判断をするんだ。これを一次判定というよ。その後、保健や医療、福祉の専門家が、一次判定の結果を参考にしながら、さらに詳しく話し合って最終的な介護のレベルを決める。これが二次判定で、この二次判定を行うのが介護認定審査会なんだよ。

介護認定審査会とは。

『介護認定審査会』という言葉について説明します。介護の程度を決めるために、市町村には『介護認定審査会』という組織があります。この審査会は、コンピュータによる最初の判定結果をもとに、改めて人の目で介護の度合いを判断します。最初の判定は機械的に行われるため、保健、医療、福祉の分野に詳しい専門家が集まり、話し合いによって最終的な介護の度合いを決めるのです。

審査会の役割

人が年を重ねたり、病気になったりして、日常生活を送るのに支えが必要になったとき、どの程度の手伝いが必要なのかを公平に判断する仕組みが必要です。この大切な役割を担っているのが、各市町村に設置されている介護認定審査会です。

審査会は、介護が必要と思われる方から申請があった場合、その方の心身の状態、生活状況、そしてご家族の状況などを詳しく調べます。主治医の意見書や、市町村の職員が行う訪問調査の結果などを参考に、総合的に判断します。これは単なる事務的な手続きではありません。一人ひとりの状況に寄り添った丁寧な審査が行われることで、本当に必要な支援を届けることができるのです。

審査会での審査を経て、要介護認定を受けると、介護保険サービスを利用できるようになります。訪問介護(ホームヘルプ)や、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)といった様々なサービスを受けることができるので、住み慣れた自宅での生活を続けることが容易になります。また、介護をしているご家族の負担を軽くすることも期待できます。

介護認定審査会は、このような公正で適切なサービス提供の基盤を支える、なくてはならない大切な存在と言えるでしょう。審査会があることで、必要な人に必要な支援が届き、誰もが安心して暮らせる社会の実現につながっていくのです。

審査会の構成

介護認定審査会は、公平で適切な介護サービスの提供を実現するために、様々な分野の専門家で構成されています。審査会の構成員は、保健、医療、福祉といった分野に深い知識と豊富な経験を持つ専門家集団です。具体的には、病気の診断や治療を行う医師、地域住民の健康管理や保健指導を行う保健師、福祉の視点から生活の支援を行う社会福祉士、介護サービス計画を作成する介護支援専門員などが名を連ねています。

審査会では、これらの専門家がそれぞれの専門知識や経験に基づき、多角的な視点から審査を行います。例えば、医師は医学的な見地から申請者の身体状況や病気の状態を判断し、保健師は生活習慣や健康状態に関する情報提供を行います。社会福祉士は家庭環境や社会的な背景を考慮し、介護支援専門員は日常生活における自立度や必要な支援について評価します。このように、多様な専門家がそれぞれの知見を持ち寄り、総合的に判断することで、画一的な基準ではなく、申請者一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな審査が可能となります。

例えば、同じ転倒の経験を持つ高齢者でも、骨折の有無や日常生活における支えとなる家族の有無など、状況は様々です。審査会では、これらの個別の状況を丁寧に把握し、必要な介護の程度を適切に判断します。これは、利用者の生活の質の向上、そして自立した生活の支援に欠かせない要素です。審査会の構成員の専門性と多様性は、公正で適切な介護認定を支える重要な柱であり、介護を必要とする人々が安心して生活を送れる社会の実現に貢献しています。

| 審査会構成員 | 専門知識・経験 | 審査における役割 |

|---|---|---|

| 医師 | 医学的知識、診断・治療経験 | 申請者の身体状況、病気の状態を医学的見地から判断 |

| 保健師 | 健康管理、保健指導の知識・経験 | 生活習慣や健康状態に関する情報提供 |

| 社会福祉士 | 福祉に関する知識、生活支援経験 | 家庭環境や社会的な背景を考慮 |

| 介護支援専門員 | 介護サービス計画作成の知識・経験 | 日常生活における自立度や必要な支援を評価 |

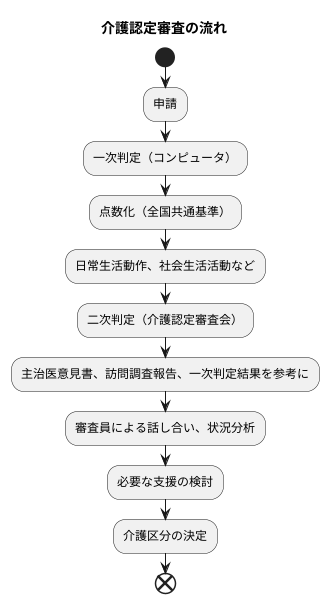

審査の流れ

介護認定を受けるには、審査を受ける必要があります。この審査は、大きく分けて二つの段階で行われます。まず最初の段階は、コンピュータを使った一次判定です。この判定では、全国どこでも同じ基準を用いて、申請された方の心身の状況や普段の暮らしぶりを点数で表します。これは、公平で客観的な指標とするために行われています。例えば、食事や入浴、着替えといった日常生活動作がどの程度できるのか、また、家事や買い物など、社会生活を送る上で必要な活動がどの程度できるのかといった点について、それぞれ点数をつけていきます。

しかし、人の暮らしは、数字だけで全てを捉えられるほど単純ではありません。一人ひとりの状況は様々であり、点数だけでは見えてこない部分もたくさんあります。そこで、一次判定の結果をもとに、次の段階である二次判定へと進みます。この二次判定は、介護認定審査会という専門家集団によって行われます。審査会では、一次判定で出た点数の結果だけでなく、主治医の意見書や、実際に申請者のご自宅を訪問した調査員の報告なども参考に、より詳しい検討を行います。審査員同士で話し合いを行い、様々な視点から状況を詳しく分析することで、申請者に本当に必要な支援は何かを検討します。そして、最終的にどの介護区分に該当するのかを決定します。つまり、二次判定は、コンピュータによる機械的な判断だけでは補いきれない部分を、人の目と手で丁寧に確認し、より一人ひとりの状況に寄り添った温かみのある、きめ細かい審査を可能にするためのものなのです。

審査会の意義

高齢化が進む現代社会において、介護を必要とする人は増加の一途をたどっています。限られた資源の中で、本当に必要な人に適切なサービスを届けるためには、公正で透明性の高い審査体制が不可欠です。

介護認定審査会は、要介護認定の申請があった場合に、公平公正な立場から審査を行うことを目的とした機関です。審査会は、医師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員など、様々な分野の専門家で構成されています。それぞれの専門家が持つ知識や経験を活かし、申請者の心身の状態や生活環境、家族の状況などを多角的に評価することで、本当に必要な人に適切なサービスが提供されるよう努めています。

審査会では、申請書類の確認だけでなく、主治医意見書や訪問調査の結果なども参考にしながら、総合的に判断を行います。必要に応じて、本人や家族からの聞き取り調査を行うこともあります。審査の過程は全て記録され、透明性が確保されています。これは、審査結果に対する信頼性を高めるだけでなく、要介護者本人や家族の安心感にもつながります。

適切な介護サービスの利用は、要介護者本人の生活の質の向上だけでなく、介護を行う家族の負担軽減にも大きく貢献します。また、社会参加の促進を通して、高齢者が地域社会で生きがいを持って暮らせるよう支援する上でも重要な役割を果たしています。

介護認定審査会は、単に要介護度を判定するだけでなく、高齢者が安心して暮らせる社会の実現に欠かせない、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 介護認定審査会の役割 | 目的 |

|---|---|

| 公正で透明性の高い審査体制 | 本当に必要な人に適切なサービスを届ける |

| 多角的な評価 | 適切なサービスの提供 |

| 記録された審査過程 | 審査結果の信頼性向上と要介護者・家族の安心感 |

| 適切な介護サービスの利用 | 生活の質の向上、家族の負担軽減、社会参加の促進、生きがい支援 |

| 高齢者が安心して暮らせる社会の実現 | 重要な役割 |

より良い審査に向けて

介護を必要とする方々が安心して暮らせるよう、審査会の在り方も時代と共に変わっていく必要があります。審査を行う私たちは、制度の改正点や新しい技術を取り入れることはもちろん、介護を取り巻く様々な変化を常に把握していなければなりません。そうすることで、より確かな審査体制を作ることができ、適切な介護の提供へと繋がるのです。

審査の透明性を高めることも大切な課題です。審査の基準や手順を分かりやすく示すことで、利用者の方々やご家族に安心していただくことができます。何よりも、利用者の方々に寄り添い、信頼関係を築くことが重要です。審査結果がどのように導き出されたのかを丁寧に説明することで、納得感も高まり、より良い介護の実現に近づくでしょう。

審査に携わる私たちの能力を高めることも欠かせません。研修を通して知識や技術を学び続けることで、的確な判断ができるようになります。様々な事例を学ぶことで、多様な状況に対応できる力も身につきます。また、他の審査員と意見交換をする場を設けることで、視野を広げ、より公平な審査につなげることが期待できます。

より良い審査を行うためには、常に改善を心掛ける必要があります。現状に満足することなく、審査方法や体制を見直し、より良いものへと変えていくことが大切です。そうすることで、審査会の信頼性を高めるだけでなく、介護サービス全体の質の向上にも貢献できるはずです。私たちは、介護を必要とする方々が安心して暮らせるよう、これからも努力を続けていきます。

| 課題 | 対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 審査会の在り方を時代と共に変えていく | 制度改正点や新技術の導入、介護を取り巻く変化の把握 | 確かな審査体制の構築、適切な介護の提供 |

| 審査の透明性を高める | 審査基準・手順を分かりやすく提示、利用者・家族との信頼関係構築、審査結果の説明 | 利用者・家族の安心、納得感の向上、より良い介護の実現 |

| 審査に携わる者の能力を高める | 研修による知識・技術習得、事例学習、審査員間の意見交換 | 的確な判断、多様な状況への対応、公平な審査 |

| より良い審査を行う | 審査方法・体制の見直しと改善 | 審査会信頼性向上、介護サービス全体の質向上 |