健康づくりの伴走者:ヘルスケアトレーナー

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをするという意味では同じように思えるのですが、何が違うのでしょうか?あと、ヘルスケアトレーナーってどんな仕事をする人ですか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な動作を支援することを指します。一方「介助」は、階段の上り下りや移動など、特定の動作を一時的に手伝うことを指します。介護は継続的な支援、介助は一時的な支援という違いがあります。ヘルスケアトレーナーは、心と体の健康づくりをサポートする指導者で、健康に関する知識や運動の指導を行います。高齢者の介護予防や、一般の人々の健康増進など、幅広い場面で活躍が期待されています。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は継続的、「介助」は一時的な支援なんですね。ヘルスケアトレーナーは、介護の仕事もするんですか?

介護の研究家

ヘルスケアトレーナーは、直接介護をするというよりは、介護が必要にならないように、高齢者の心身の健康維持をサポートしたり、健康的な生活習慣を指導したりする役割を担います。もちろん、介護の現場で働くヘルスケアトレーナーもいますが、介護職とは役割が少し違います。健康づくりの専門家として、人々が健康に生活できるよう支援する仕事ですね。

ヘルスケアトレーナーとは。

「介護」(高齢者など、日常生活に支援が必要な方の世話をすること)と「介助」(一時的に、または特定の動作においてサポートをすること)に関連した言葉として、『健康づくりの先生』というものがあります。これは、心と体の健康づくりを支える指導者のことです。資格を得るには、中央労働災害防止協会の専門研修を終える必要があります。

健康づくりの専門家

健康づくりを専門とする人たちは、人々の心と体の健康をより良くしていくお手伝いをする役割を担っています。近年、健康に対する関心が高まるにつれて、この役割の重要性はますます大きくなっています。

健康づくりの専門家は、人々が病気にならないように気を配ったり、健康な状態で長く生活できるように支えたり、より質の高い生活を送れるように手助けをしたりと、様々な場面で活躍が期待されています。

具体的な活動内容としては、一人ひとりの健康状態に合わせた相談に乗ったり、体に良い運動方法を教えたり、バランスの良い食事についてアドバイスをしたり、心の健康を保つためのサポートをしたりと、それぞれの人の必要に応じた丁寧な指導を行います。

また、会社や地域で、健康増進のための勉強会や体験会を開くこともあります。例えば、正しい姿勢の保ち方や、手軽にできる運動方法、栄養バランスのとれた食事の作り方などを、分かりやすく説明します。

さらに、ストレスをうまく管理する方法や、リラックスするための呼吸法なども指導します。これらの活動を通して、地域の人々が健康な生活を送れるようにサポートします。

健康づくりの専門家は、人々の健康を様々な面から支える、いわば健康づくりのための心強い仲間と言えるでしょう。人々が自分自身の健康について考え、より良い生活を送るためのお手伝いをすることが、彼らの大切な使命です。

| 役割 | 活動内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 人々の心と体の健康をより良くする |

|

個人、会社、地域 |

資格取得への道

健康運動指導士となるためには、中央労働災害防止協会が主催する専門の研修を修了することが必須条件です。この研修は、人の体の仕組みや働きを学ぶ解剖学や生理学、運動が体にどう影響するかを学ぶ運動生理学、食べ物と健康の関係を学ぶ栄養学といった基本的な知識から、実際に健康指導を行うための実践的な技術まで、幅広い内容を網羅しています。机に向かって学ぶ講義形式だけでなく、体を動かし技術を磨く実技練習や、仲間と協力して課題に取り組む集団学習なども含まれており、学んだことをすぐに現場で役立てられるよう、実践的な力を身につけることができます。

研修を終えた後も、継続的に学び続けることが推奨されています。医療や健康に関する知識や技術は常に新しくなっていくため、学び続けることで、より良い質の高い支援を提供することが期待されます。資格取得までの道のりは簡単ではありません。膨大な量の勉強に加え、実技練習にも多くの時間を費やす必要があり、強い精神力と努力が求められます。しかし、人々の健康増進に貢献したい、人々の暮らしを支えたいという強い思いを持つ人にとって、この資格取得は大きな達成感とやりがいを感じられる道となるでしょう。健康運動指導士は、人々の健康を守る上で重要な役割を担っており、その仕事は社会貢献度の高い、誇りある仕事と言えるでしょう。健康で豊かな生活を送りたいと願う人々にとって、頼りになる存在となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 研修内容 | 解剖学、生理学、運動生理学、栄養学、実践的な技術など |

| 研修方法 | 講義、実技練習、集団学習 |

| 研修目標 | 現場で役立つ実践的な力の習得 |

| 資格取得後 | 継続的な学習が推奨される |

| 資格取得の難しさ | 膨大な量の勉強、実技練習、強い精神力と努力が必要 |

| 資格取得のメリット | 人々の健康増進に貢献、大きな達成感とやりがい |

| 健康運動指導士の役割 | 人々の健康を守る、社会貢献度の高い仕事 |

活躍の場

健康を保つための指導を行う専門家、健康運動指導士の活躍の場は実に様々です。病院や医院といった医療機関では、医師や看護師と協力しながら、患者さんの機能回復のための訓練や、生活習慣病を予防するための生活指導を行います。病気や怪我からの回復を支援するだけでなく、再発を防ぐための知識や方法も伝えます。

スポーツジムなどの運動施設では、会員一人ひとりの体力作りや健康維持に向けた運動指導を行います。個々の体力や目標に合わせた運動メニューの作成はもちろん、安全で効果的な運動方法の指導も行います。

会社などでは、従業員の健康管理や心の健康、仕事の効率を高めるための計画作りや実行を担います。運動指導だけでなく、食事や睡眠、休養といった健康管理全般に関する指導や健康教室の開催なども行います。

地域社会においても、健康運動指導士の役割は重要です。高齢者向けの健康教室や子供向けの運動教室などを開催することで、地域に住む人々の健康増進に貢献します。また、地域特有の健康課題に取り組むこともあります。例えば、転倒予防教室や、地域住民の交流を深める健康イベントの企画・運営なども行います。このように、健康運動指導士は様々な場所で人々の健康を支える、大切な役割を担っています。

| 場所 | 対象 | 活動内容 |

|---|---|---|

| 医療機関(病院、医院など) | 患者 | ・機能回復訓練 ・生活習慣病予防のための生活指導 ・再発防止のための知識・方法の伝達 |

| 運動施設(スポーツジムなど) | 会員 | ・体力作り、健康維持のための運動指導 ・個々の体力や目標に合わせた運動メニューの作成 ・安全で効果的な運動方法の指導 |

| 会社 | 従業員 | ・健康管理、心の健康、仕事の効率化のための計画作りと実行 ・食事、睡眠、休養といった健康管理全般に関する指導 ・健康教室の開催 |

| 地域社会 | 高齢者、子供、地域住民 | ・高齢者向け、子供向けの健康教室、運動教室の開催 ・地域特有の健康課題への取り組み(例:転倒予防教室) ・地域住民の交流を深める健康イベントの企画・運営 |

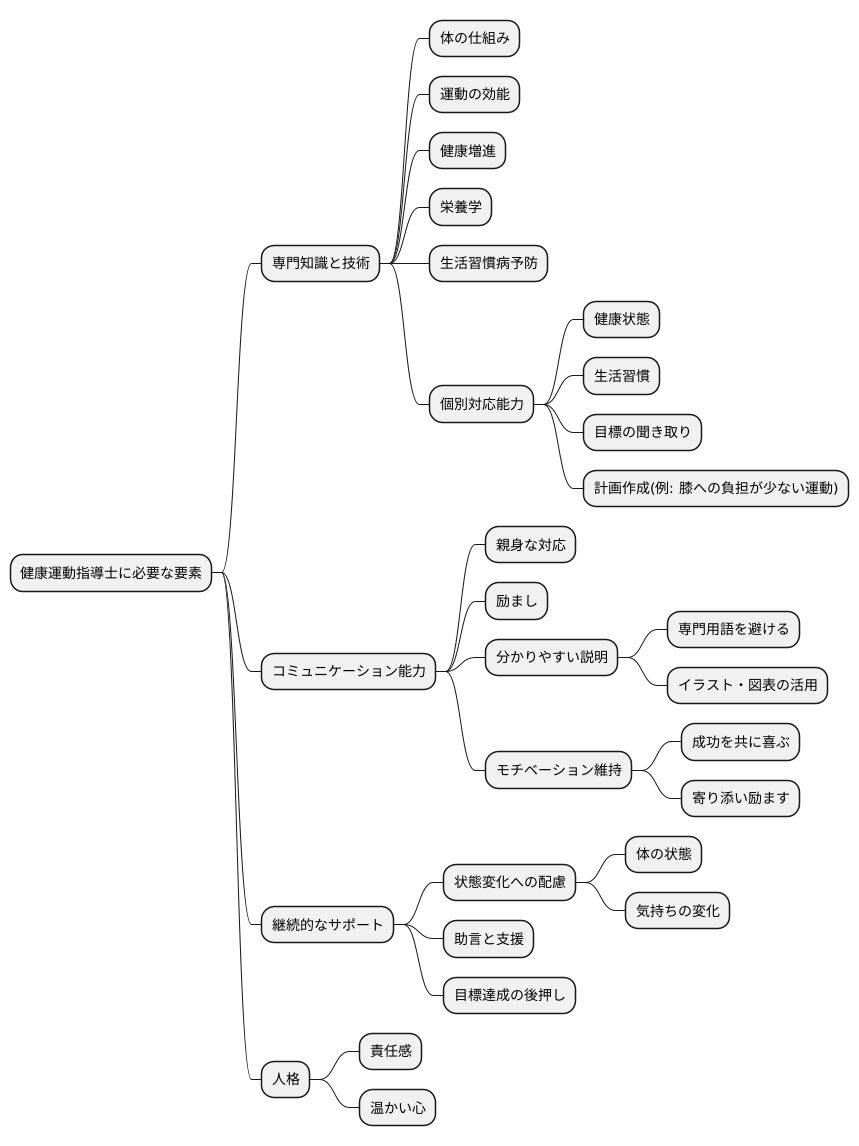

求められる能力

健康運動指導士には、体の仕組みや運動の効能、健康増進に関する専門的な知識と技術が欠かせません。栄養学や生活習慣病予防の知識も必要です。加えて、それぞれの人の健康状態や生活習慣、そして運動を通して何を達成したいのかを丁寧に聞き取り、一人一人に合わせた運動計画を作る能力も重要になります。例えば、膝に痛みを抱えている人には、膝への負担が少ない運動を提案するといった配慮が求められます。

専門知識に基づいた指導を行うだけでなく、人と人とが気持ちを通わせることも大切です。指導を受ける人の気持ちに寄り添い、運動を続けるための励ましや、健康に関する情報を分かりやすく伝えるための工夫も必要です。例えば、専門用語を使わずに、誰もが理解できる言葉で説明したり、イラストや図表を用いて視覚的に分かりやすく伝えたりする工夫が考えられます。また、指導を受ける人のやる気を高め、運動を継続してもらうための工夫も重要です。時には、目標達成を共に喜び、時には、うまくいかない時にも寄り添い、励ますことも必要です。

指導を通して、指導を受ける人の体の状態や気持ちの変化に気を配り、計画通りに進んでいるか、他に困っていることはないかなど、常に気を配り続けることが大切です。そして、必要に応じて助言をしたり、支えたりすることで、目標達成を後押ししていくことが求められます。健康を守るお手伝いをするという責任感と、人に対して思いやりのある温かい心を持った人材が求められています。

未来への展望

私たちの社会は、急速に高齢化が進んでいます。それに伴い、健康に対する意識もこれまで以上に高まってきています。もはや、病気を患ってから治療を受けるだけではなく、病気にならないように普段から気を配り、健康な状態を維持することが重要だと考えられるようになってきました。人々は、健康増進や健康管理に対して、より積極的な関心を寄せているのです。

このような社会背景の中で、健康管理の専門家として人々の健康を支える「健康づくり指導士」の役割は、ますます重要になってきています。健康づくり指導士は、人々が健康で充実した生活を送れるよう、様々な面からサポートを行います。栄養指導や運動指導はもちろんのこと、個々の生活習慣や身体状況に合わせた適切な助言を行い、健康維持、増進を促します。

高齢化が進むにつれて、健康寿命の延伸は、社会全体の大きな課題となっています。健康寿命とは、介護を必要とせずに自立した生活を送ることができる期間のことです。健康づくり指導士は、人々の健康寿命を延ばし、介護を必要とする期間を短縮することで、社会全体の介護負担を軽減することに貢献します。また、病気の予防を促進することで、医療費の削減にもつながると期待されています。

健康づくり指導士は、人々の健康を支え、社会の課題解決に貢献する、将来性のある職業と言えるでしょう。今後ますます需要が高まり、活躍の場が広がっていくことが予想されます。人々の健康意識の高まりとともに、健康づくり指導士は、社会にとって必要不可欠な存在となっていくことでしょう。

| 社会背景 | 健康づくり指導士の役割 | 高齢化社会への貢献 | 将来性 |

|---|---|---|---|

| 高齢化の進展、健康意識の高まり | 栄養指導、運動指導、生活習慣・身体状況に合わせた助言 | 健康寿命の延伸、介護負担の軽減、医療費削減 | 需要増加、活躍の場拡大、社会にとって必要不可欠な存在 |