成年後見制度:大切な人を守るために

介護を学びたい

先生、『法定後見』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

介護の研究家

簡単に言うと、判断能力が十分でなくなった方のために、財産管理や生活に必要な契約などを代わりにやってくれる人を裁判所が選んでくれる制度だよ。例えば、認知症が進んで自分で契約ができなくなった場合などを想定しているんだ。

介護を学びたい

じゃあ、誰でもなれるんですか?

介護の研究家

いや、誰でもなれるわけじゃないよ。本人の親族や、社会福祉士、弁護士など、信頼できる人が選ばれるんだ。裁判所がちゃんと判断するんだよ。また、本人が判断能力があるうちに、将来のために誰に後見してほしいかを決めておく『任意後見』という制度もあるんだ。

法定後見とは。

『法定後見』とは、老いや病気などで、自分で判断することが難しくなった人のために、家族などが裁判所に、代わりに判断してくれる人を選んでもらう制度のことです。法律(民法)に書かれており、判断能力が十分ではなくなったときに利用できます。また、まだ判断能力があるうちに、将来のために自分で代わりに判断してくれる人を選んでおく『任意後見』という制度もあり、これら2つは合わせて『成年後見制度』と呼ばれています。

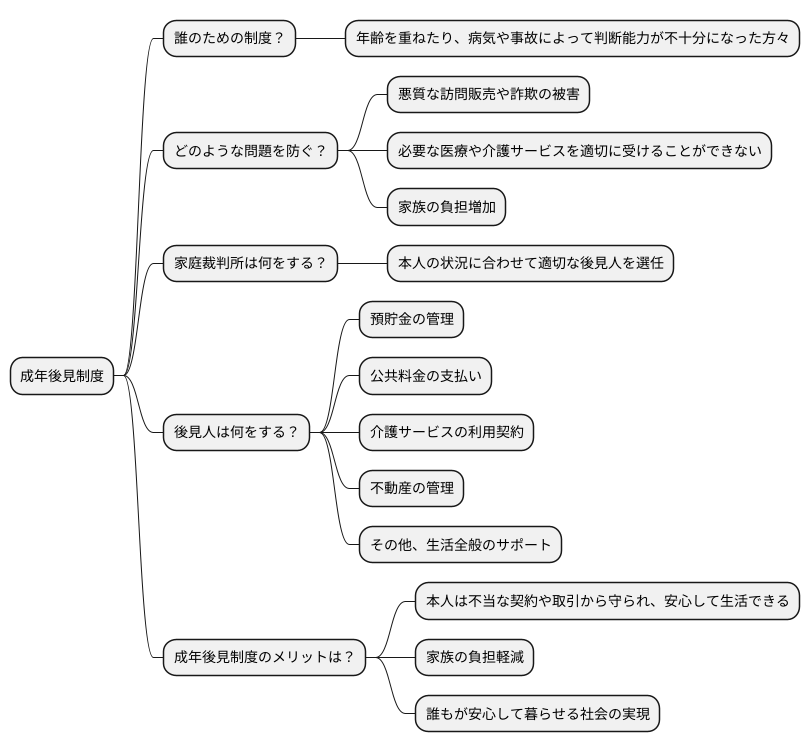

制度の目的

成年後見制度は、年齢を重ねたり、病気や事故によって判断能力が不十分になった方々の権利や財産を守り、安心して暮らせるように支援するための大切な制度です。例えば、認知症が進んでしまったり、思わぬ事故で怪我をしてしまったりすることで、自分自身で判断して契約を結んだり、お金の管理をすることが難しくなる場合があります。

このような状況になると、悪質な訪問販売や詐欺の被害に遭いやすくなったり、必要な医療や介護サービスを適切に受けることができなくなったりする可能性が高まります。また、ご家族にとっても、金銭的なことや生活の世話など、様々な負担が増えてしまい、精神的にも肉体的にも疲れてしまうことが少なくありません。

このような問題を防ぎ、ご本人とご家族を支えるために作られたのが成年後見制度です。家庭裁判所がご本人の状況に合わせて適切な後見人を選任します。後見人は、ご本人に代わって必要な契約や手続きを行い、金銭管理や生活のサポートなどを行います。例えば、預貯金の管理や公共料金の支払い、介護サービスの利用契約、不動産の管理など、ご本人の生活全般を支える様々な役割を担います。

成年後見制度を利用することで、ご本人は不当な契約や取引から守られ、安心して生活を送ることができます。また、ご家族の負担を軽減し、精神的な安心感を得る上でも大きな助けとなります。成年後見制度は、誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

法定後見の種類

法定後見制度は、判断能力が十分でない方を守るための制度で、ご本人の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の三つの種類が用意されています。どの種類が適用されるかは、家庭裁判所がご本人の状況を詳しく調べた上で決定します。

まず、「後見」は、判断能力がほとんどなく、ご自身で物事を決めるのが難しい方に適用されます。例えば、認知症が進んで日常生活に支障が出ている場合などが該当します。後見人は、ご本人に代わって預貯金の管理や契約など、様々な行為を行うことができます。後見人は、ご本人の財産を守るだけでなく、生活の様々な面で支援を行います。

次に、「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方に適用されます。例えば、判断能力の低下は見られるものの、日常生活はある程度送れる場合などが考えられます。保佐人は、ご本人に代わって全てを行うのではなく、ご本人が行う重要な行為に対して同意権や取消権を持ちます。つまり、ご本人が不利な契約を結ぼうとした場合、保佐人はその契約を取り消すことができます。保佐人は、ご本人が自らの判断で行動しつつも、危険な行為から守られるように支援します。

最後に、「補助」は、判断能力が不十分な方に適用されます。例えば、浪費癖があり、財産を適切に管理するのが難しい場合などが該当します。補助人は、保佐人と同様にご本人の重要な行為に対して同意権や取消権を持ちます。補助の程度はご本人の状態に合わせて柔軟に決められます。補助人は、ご本人が自立した生活を送れるように、必要な範囲で支援を行います。

このように、法定後見には三つの種類があり、ご本人の判断能力の程度に応じて適切な支援が受けられるようになっています。家庭裁判所は、ご本人やご家族の意見を聞きながら、ご本人の生活状況やご希望に沿った形で、最も適した類型を選定します。

| 類型 | 対象者 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 後見 | 判断能力がほとんどなく、ご自身で物事を決めるのが難しい方 (例: 認知症で日常生活に支障がある) | ご本人に代わって預貯金の管理や契約など、様々な行為を行う |

| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 (例: 判断能力の低下は見られるものの、日常生活はある程度送れる) | ご本人が行う重要な行為に対して同意権や取消権を持つ (例: 不利な契約の取消) |

| 補助 | 判断能力が不十分な方 (例: 浪費癖があり、財産を適切に管理するのが難しい) | ご本人の重要な行為に対して同意権や取消権を持つ。補助の程度はご本人の状態に合わせて柔軟に決められる |

後見人の役割

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が選任した後見人が、本人を代理して必要な契約や手続きなどを行う制度です。後見人は、本人の意思を尊重し、常に本人の利益になるように行動しなければなりません。具体的には、どのような役割を担うのでしょうか。

まず、金銭管理に関する業務です。預貯金の管理や年金、不動産などの財産を適切に管理し、本人の生活費や医療費、介護費などの支払いを適切に行います。また、不要な出費を抑え、財産を保全することも重要な任務です。

次に、身上監護に関する業務です。介護サービスや福祉サービスの利用に関する契約、医療行為に関する同意、施設への入退所に関する手続きなどを行います。本人が安心して生活を送れるよう、必要な支援を受けられるように配慮することが求められます。本人の住居の確保も重要な業務の一つです。

後見人は、これらの業務を行うにあたり、家庭裁判所への定期的な報告義務があります。報告書には、どのような支援を行い、どのような金銭の出し入れがあったのかなどを詳細に記載する必要があります。家庭裁判所は、報告書の内容を精査し、後見人の活動が適切かどうかをチェックします。また、後見人の報酬や費用についても、家庭裁判所の監督下に置かれており、不正行為を防ぐための仕組みが整えられています。

後見人は、本人の生活を支える重要な役割を担っています。そのため、高い責任感と倫理観、そして専門的な知識と経験が求められます。困っている方に寄り添い、適切な支援を行うことで、本人の権利を守り、安心して生活を送れるようにサポートしていく、それが後見人の使命です。

| 業務区分 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 金銭管理 | 預貯金の管理、年金・不動産などの財産管理、生活費・医療費・介護費などの支払い、財産保全、不要な出費抑制 |

| 身上監護 | 介護・福祉サービス利用に関する契約、医療行為に関する同意、施設入退所に関する手続き、住居の確保 |

| その他 | 家庭裁判所への定期的な報告、報酬・費用の監督 |

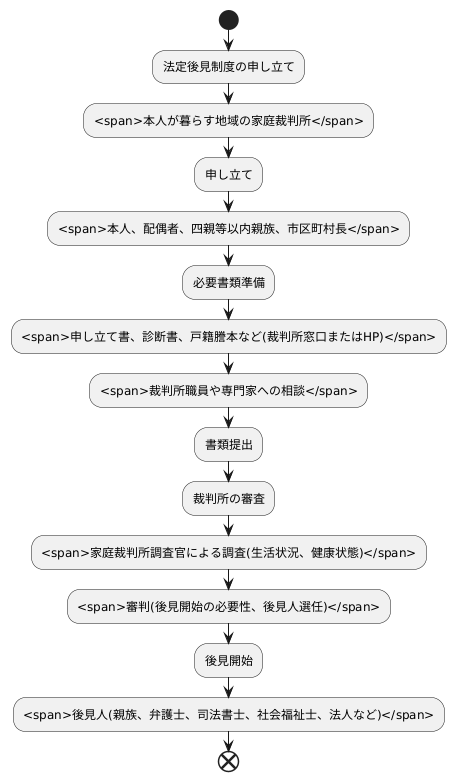

申し立ての手続き

法定後見制度を利用するには、申し立てという手続きが必要です。この手続きは、本人が暮らしている地域を管轄する家庭裁判所で行います。

申し立てをすることができるのは、本人自身に加え、配偶者や四親等以内の親族、あるいは市区町村の長などです。 本人が認知症などで判断能力が低下している場合、自分自身で申し立てを行うことが難しいケースが多いため、家族や自治体が手続きを始めることが多いです。

申し立てを行うには、所定の書類を準備し、家庭裁判所に提出する必要があります。必要な書類には、申し立て書、診断書、戸籍謄本などがあります。これらの書類は、家庭裁判所の窓口でもらうか、裁判所のホームページから入手することができます。書類の準備は複雑な場合もあるため、家庭裁判所の職員や専門家に相談しながら進めるのが良いでしょう。

家庭裁判所は、提出された書類に基づいて申し立ての内容を審査します。必要に応じて、家庭裁判所調査官などが本人の生活状況や健康状態などを直接確認する調査を行うこともあります。調査では、本人の意思や希望を尊重することが重要視されます。

家庭裁判所は、調査結果などを踏まえ、審判を開いて後見開始の必要性や後見人の選任について判断します。審判には、本人や申立人、後見人候補者などが出席する場合があります。後見人は、本人の利益を最優先に考えて、財産管理や身上監護などの職務を行います。

後見人には、本人の親族や、法律や福祉の専門家である弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任されることがあります。場合によっては、法人などが後見人として選任されることもあります。どの後見人を選ぶかは、本人の状況や希望などを考慮して、家庭裁判所が決定します。

任意後見との違い

高齢になり、もしもの時に備えて、自分の財産や生活の管理について考えることは大切です。そのような時に、「任意後見」と「法定後見」という似た言葉を見聞きするかもしれません。どちらも判断能力が衰えた際に、代わりに財産管理や生活支援を行ってもらう制度ですが、開始の時期や手続きの方法に違いがあります。

法定後見は、既に判断能力が低下した後に家庭裁判所が開始を決定する制度です。親族や社会福祉士などが後見人となり、本人を代理して様々な手続きを行います。一方、任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて準備しておく制度です。公証役で公正証書を作成し、誰に後見人になってもらうか、どのような支援を受けていくかなどを具体的に決めておくことができます。

法定後見は、既に判断能力が低下しているため、本人の意思が反映されにくいという側面があります。後見人を選ぶのも家庭裁判所です。一方で、任意後見は判断能力が十分にあるうちに、自分の希望を反映させることができるため、将来への安心感につながります。例えば、信頼できる家族や友人、専門家などを後見人として選任することができますし、財産の管理方法や医療に関する希望なども具体的に定めることができます。

任意後見契約は、公正証書を作成することで成立します。この公正証書には、後見する人のこと、後見される人のこと、後見の内容、そして任意後見監督人の選任などが記載されます。任意後見監督人は、後見人が適切に職務を遂行しているかを確認する役割を担います。また、任意後見は契約によって効力が発生しますが、実際に後見が開始されるのは、本人の判断能力が低下した後です。その時点で家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人が選任された後に後見が開始されます。このように、任意後見は事前の準備と将来の安心を両立できる制度と言えるでしょう。

| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |

|---|---|---|

| 開始時期 | 判断能力がしっかりしているうち | 判断能力が低下した後 |

| 手続き | 公証役場で公正証書を作成 | 家庭裁判所が開始を決定 |

| 後見人の選定 | 本人が選任(家族、友人、専門家など) | 家庭裁判所が選任(親族、社会福祉士など) |

| 本人の意思の反映 | 可能 | 困難 |

| その他 | 任意後見監督人を選任し、後見人が適切に職務を遂行しているかを確認 |

制度の利用

判断する力が弱くなった方の暮らしを支え、権利を守るための仕組みとして、成年後見制度があります。この制度は、ご本人だけでなく、ご家族の負担を軽くし、安心して暮らせるようにすることを目指しています。

判断する力が十分でなくなると、契約を結んだり、お金を管理したりすることが難しくなります。悪意のある人に騙されてしまう危険性も高まります。このような事態を防ぎ、本人の意思を尊重しながら、必要な支援を受けられるようにするのが成年後見制度の役割です。

成年後見制度には、大きく分けて3つの種類があります。判断力の衰えの程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」のいずれかの類型が選ばれます。

「後見」は、判断能力がほとんどない場合に利用されます。後見人が本人に代わって、財産管理や契約など、あらゆる法律行為を行います。

「保佐」は、判断能力が不十分な場合に利用されます。保佐人は、本人が重要な契約などを結ぶ際に、同意や助言を行います。

「補助」は、判断能力が少し弱くなっている場合に利用されます。補助人は、本人が必要とする場面で、助言や支援を行います。

どの類型が適切かは、家庭裁判所が本人の状況を丁寧に調べて判断します。

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行うことができます。

制度利用についてお困りの際は、お近くの市区町村の窓口や、専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。相談は無料で行っている窓口も多くあります。将来に備えて、成年後見制度について知っておくことは、とても大切なことです。

| 類型 | 判断力の程度 | 役割 |

|---|---|---|

| 後見 | ほとんどない | 本人に代わって、財産管理や契約など、あらゆる法律行為を行う |

| 保佐 | 不十分 | 本人が重要な契約などを結ぶ際に、同意や助言を行う |

| 補助 | 少し弱くなっている | 本人が必要とする場面で、助言や支援を行う |

申立て:本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長など

相談窓口:市区町村、弁護士、司法書士