市町村の役割:介護保険制度の中心

介護を学びたい

先生、「保険者」ってよく聞くんですけど、実際は何をしているんですか?

介護の研究家

そうだね、大切な役割を持つ存在だ。簡単に言うと、介護保険でいう保険者は、市町村のことだよ。みんなが毎月払っている介護保険料を集めたり、介護サービスを受けたときに費用を支払ったりする、お金の管理をしているんだよ。

介護を学びたい

お金の管理以外にも何か仕事はあるんですか?

介護の研究家

もちろん。介護が必要かどうかを判断する「要介護認定」の手続きや審査も保険者の仕事だ。他にも、介護保険を使うための証書を発行したり、更新したりするのも保険者の仕事だよ。いわば、介護保険の運営の中心的な役割を担っているんだ。

保険者とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「保険者」という言葉があります。介護保険における保険者とは、健康保険や介護保険の保険料の集金や、保険金の支払いを管理する市町村や区のことです。保険者は、保険に入れる人の資格を管理したり、名簿を作ったり、保険証を発行したり更新したりします。また、介護が必要かどうかを判断する認定や、支援が必要かどうかを判断する認定の手続きや審査も行います。

保険者とは

介護保険制度において、保険者とは、私たちが住んでいる市町村や特別区のことを指します。市町村は、住民から集めた保険料を大切に管理し、介護を必要とする人々に適切なサービスが届けられるよう、様々な役割を担っています。

まず、市町村は介護保険料の徴収を行います。集められた保険料は、介護サービスの費用に充てられます。また、介護が必要かどうかを判断するための要介護認定調査や、ケアプランの作成支援なども市町村の重要な役割です。要介護認定調査とは、介護の必要な状態かどうか、どの程度の介護が必要なのかを専門の職員が訪問調査し、判定するものです。その結果に基づいて要介護度が決定され、必要な介護サービスの種類や量が定められます。

ケアプランとは、利用者の希望や状況に合わせた、具体的な介護サービス計画のことです。ケアマネジャーと呼ばれる専門家が作成しますが、市町村はケアプラン作成の支援や、作成されたケアプランの内容が適切かどうかをチェックする役割も担っています。さらに、市町村は地域包括支援センターを設置し、高齢者の総合相談窓口としての機能も提供しています。介護に関する相談だけでなく、健康や生活に関する様々な悩みに対応し、高齢者が安心して暮らせるようサポートしています。

このように、市町村は介護保険制度の運営の中心として、様々な役割を担っています。介護が必要になったとき、まず相談するのは住んでいる市町村の窓口です。市町村は、制度を円滑に運用し、私たちが安心して介護サービスを利用できるよう支えてくれています。身近な行政機関である市町村が、介護保険制度を支えていることを知っておくことは、とても大切なことです。

| 市町村の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 介護保険料の徴収 | 住民から集めた保険料を管理し、介護サービスの費用に充てる。 |

| 要介護認定調査 | 介護の必要性と程度を専門職員が訪問調査し判定。結果に基づき要介護度を決定し、必要なサービスの種類と量を定める。 |

| ケアプラン作成支援・チェック | 利用者の状況に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)作成を支援し、内容の適切性をチェック。 |

| 地域包括支援センターの設置 | 高齢者の総合相談窓口として、介護だけでなく健康や生活の相談にも対応。 |

| 相談窓口 | 介護が必要になった際の最初の相談窓口。 |

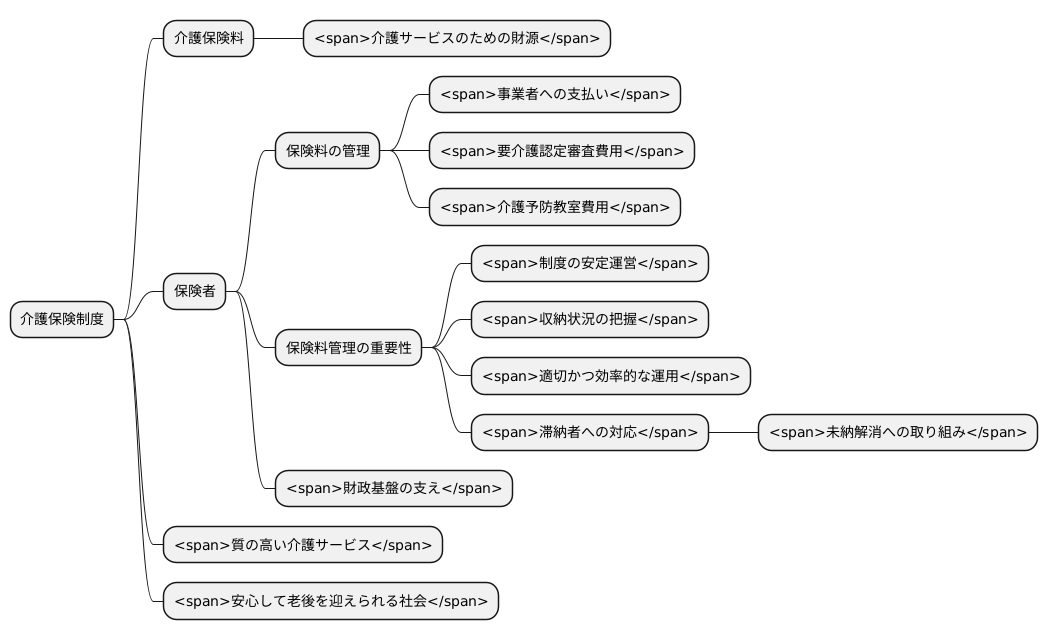

保険料の管理

介護保険制度は、高齢化社会における重要な社会保障制度の一つです。この制度を支えているのが、私たちが納める介護保険料です。保険料は、介護を必要とする人々に適切なサービスを届けるための貴重な財源となっています。

保険者は、集められた保険料を責任を持って管理する役割を担っています。具体的には、介護サービスを提供する事業者への支払いや、要介護認定を受けるための審査にかかる費用などに充てられます。また、介護予防教室などの地域活動の費用にも使われ、高齢者が健康に過ごせるように支援しています。これらの費用は、すべて私たちの健康で安心できる生活を支えるために使われているのです。

保険料の管理は、介護保険制度を安定して運営していく上で非常に重要です。保険者は、保険料の収納状況を常に把握し、集めた保険料を適切かつ効率的に運用しなければなりません。また、保険料を滞納している人への対応も重要な業務です。なぜなら、未納があると、介護保険制度全体の財源が不足する可能性があるからです。保険者は、未納者に対して丁寧に事情を聞き、納付方法の相談に乗ったり、場合によっては分割納付を提案するなど、未納の解消に向けた様々な取り組みを行っています。

このように、保険者は集められた保険料を大切に管理し、必要な費用に充てることで、介護保険制度の財政基盤を支えているのです。そして、この安定した財政基盤があるからこそ、私たちは質の高い介護サービスを受け続けることができるのです。適切な財源確保なくして、誰もが安心して老後を迎えられる社会の実現は難しいと言えるでしょう。

資格の管理

介護を必要とする状態になった時、安心して利用できる仕組み、それが介護保険制度です。この制度を利用するには、まず被保険者になる必要があります。被保険者になれるのは、40歳以上の方です。40歳になると、自動的に被保険者資格を取得することになります。これは、若い世代も将来の介護に備え、負担を分かち合うという考え方に基づいています。

では、誰が被保険者資格を持っているかをどのように管理しているのでしょうか?その役割を担っているのが、市町村や特別区などの保険者です。保険者は、住民基本台帳の情報に基づき、40歳以上の方を被保険者として登録します。氏名、生年月日、住所といった基本情報の他に、要介護認定を受けている場合はその等級なども管理しています。これらの情報を正確に管理することで、必要な方に適切なサービスを届けることができるのです。

また、保険者は被保険者証の発行や更新手続きも行います。被保険者証は、介護サービスを利用する際に必要となる大切なものです。住所が変わった場合や、被保険者証を紛失した場合なども、保険者に届け出て手続きを行う必要があります。保険者は、これらの手続きを通して、常に最新の情報を把握し、被保険者資格の管理を徹底しています。

このように、保険者による資格管理は、介護保険制度を支える重要な役割を担っています。誰がいつから介護サービスを利用できるのかを明確にすることで、制度を円滑に運用することができるのです。また、一人ひとりの情報を適切に管理することは、その方に合ったサービスを提供するための第一歩となります。安心して介護サービスを利用できるよう、保険者は日々、資格管理業務に尽力しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護保険制度の利用開始 | 40歳以上で自動的に被保険者資格を取得 |

| 被保険者資格の管理者 | 市町村や特別区などの保険者 |

| 保険者の役割 |

|

| 保険者による資格管理の重要性 |

|

要介護認定の審査

要介護認定の審査は、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるようにするための大切な手続きです。介護保険制度を利用するには、まずこの要介護認定を受けることが必要です。

申請を受け付けた市区町村などの保険者は、申請者の心身の状態を詳しく調べ、どの程度の介護が必要なのかを判断します。この判断を要介護認定の審査と言い、公平で公正に行われなければなりません。

審査では、医師や看護師、介護福祉士などの専門家チームが協力します。まず、申請者本人や家族から、日常生活での様子や困っていることについて詳しく話を聞きます。食事や入浴、着替えといった基本的な動作がどの程度できるのか、家事や外出といった活動はどの程度行えるのかなどを確認します。また、主治医からの意見書も参考にします。この意見書には、申請者の病気やけがの状態、日常生活での能力などが詳しく書かれています。

これらの情報をもとに、一次判定を行います。一次判定の結果は、コンピューターシステムなどを用いて計算されます。一次判定の結果が出たら、介護認定審査会でさらに詳しく検討します。審査会では、様々な分野の専門家が、一次判定の結果や申請者の状況を改めて確認し、最終的に要介護度を決定します。要介護度は、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に分かれており、どの段階に認定されるかによって、利用できるサービスの種類や利用できる限度額が変わってきます。

要介護認定の結果は、介護を必要とする人の生活に大きな影響を与えるため、保険者は、申請者の状況をしっかりと把握し、適切なサービスにつなげる重要な役割を担っています。そして、この審査が適切に行われることで、誰もが安心して必要な介護サービスを受けられる社会の実現につながるのです。

| 手続き | 内容 | 関係者 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 要介護認定の申請 | 介護保険サービスを受けるために申請 | 申請者 | |

| 情報の収集と確認 | 申請者や家族からの聞き取り、主治医の意見書 | 市区町村職員、申請者、家族、主治医 | 日常生活動作、家事、外出など |

| 一次判定 | コンピューターシステムなどを用いて判定 | ||

| 介護認定審査会 | 一次判定結果と申請者状況の確認、要介護度の決定 | 様々な分野の専門家 | 公平公正な審査 |

| 要介護認定結果 | 要支援1・2、要介護1~5の7段階 | 利用できるサービスと限度額に影響 |

サービス計画の作成支援

要介護認定を受けた後、どのようなサービスを受けるのか、どのくらいの頻度で受けるのかといった具体的な内容は、ケアプラン(介護サービス計画)にまとめられます。このケアプランは、利用者さんの状態や希望に合わせて作成される、いわば介護サービスの設計図です。

保険者は、このケアプランの作成を支援する役割を担っています。具体的には、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が作成したケアプランの内容を確認し、利用者さんにとって適切なサービスが提供されるよう、助言や指導を行います。ケアプランには、自宅での入浴や食事の介助、通いのデイサービス、施設への入所といった様々なサービスが組み合わされるため、保険者はそれぞれのサービス内容や費用などを確認し、利用者さんの状況や希望に合致しているか、過不足はないかなどを丁寧に見ていきます。

また、保険者は、地域包括支援センターと連携して、地域全体の介護サービスの質の向上にも取り組んでいます。地域包括支援センターは、高齢者の様々な相談に対応する窓口であり、介護に関する専門的な知識を持った職員が配置されています。保険者は、このセンターと情報を共有し、地域の実情に合わせたサービス提供体制の構築や、ケアマネジャーへの研修の実施などを通して、質の高い介護サービスが提供されるよう支援しています。

さらに、利用者さん一人一人に合ったきめ細やかなサービス提供を実現するために、保険者は様々な関係機関と協力して活動しています。例えば、医療機関や福祉施設、地域活動団体などと連携することで、介護サービスだけでなく、医療や福祉、地域活動といった様々なサービスを組み合わせた、総合的な支援を提供することが可能になります。このように、保険者は、利用者さんが安心して生活を送れるよう、関係機関と協力しながら、様々な側面から支援を行っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ケアプラン作成 | 利用者の状態や希望に合わせた介護サービス計画の作成。頻度や内容を決定。 |

| 保険者の役割(ケアプラン) | ケアマネジャー作成のケアプラン内容を確認、適切なサービス提供のための助言・指導。サービス内容・費用等の確認、利用者との合致性などをチェック。 |

| ケアプラン内容例 | 自宅での入浴・食事介助、通いのデイサービス、施設入所など。 |

| 保険者の役割(地域連携) | 地域包括支援センターと連携、地域全体の介護サービス質向上。情報共有、サービス提供体制構築、ケアマネジャー研修実施。 |

| 地域包括支援センターの役割 | 高齢者の相談窓口、介護専門職員配置。 |

| 保険者の役割(個別支援) | 利用者一人一人に合ったサービス提供。医療機関、福祉施設、地域活動団体等と連携、介護・医療・福祉・地域活動など総合的な支援。 |

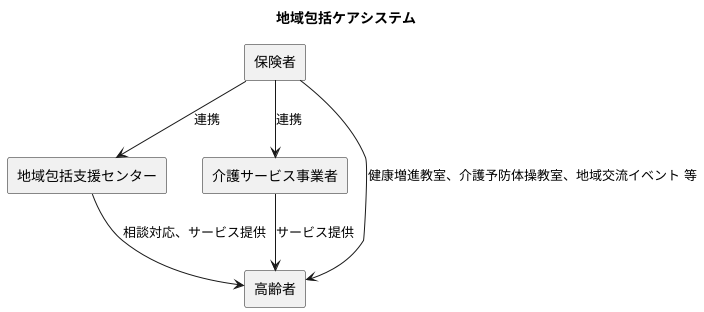

地域包括ケアシステムの構築

高齢化が進む現代社会において、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにすることは、重要な課題です。この課題解決のために、地域包括ケアシステムの構築が不可欠となっています。

地域包括ケアシステムとは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしく生活を続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制のことです。このシステムの中核を担うのが保険者です。保険者は、地域住民が安心して生活を送れるよう、様々な役割を担っています。

まず、保険者は地域包括支援センターと緊密に連携します。地域包括支援センターは、高齢者の様々な相談に対応し、必要なサービスにつなぐ役割を担っています。保険者は、このセンターと連携することで、高齢者の状況を的確に把握し、適切な支援を提供することができます。

また、保険者は介護サービス事業者とも連携し、地域全体の介護サービスの質の向上と量の確保に努めます。質の高いサービスを提供できる事業者を育成し、利用者のニーズに合わせた多様なサービスが提供されるよう支援します。

さらに、保険者は介護サービスだけでなく、高齢者の生活を支える様々な取り組みを推進します。例えば、健康増進のための教室や介護予防の体操教室などを開催し、高齢者の心身の健康維持を支援します。また、地域住民同士の交流を促進するためのイベントなどを開催することで、地域社会全体で高齢者を支える雰囲気づくりにも貢献します。

このように、保険者は地域包括ケアシステムの構築において中心的な役割を担い、地域住民が安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、多岐にわたる取り組みを進めています。高齢化がますます進む中で、保険者の役割は今後さらに重要性を増していくでしょう。