社会的入院とは何か?

介護を学びたい

先生、「社会的入院」ってよく聞くんですけど、何なのかイマイチよく分からないです。教えてもらえますか?

介護の研究家

簡単に言うと、病気やけがの治療のためではなく、他に理由があって長く入院している状態のことだよ。例えば、高齢の方が家で介護を受けるのが難しくて、病院に長く入っているケースなどだね。

介護を学びたい

なるほど。でも、介護が必要なら介護施設に入ればいいんじゃないですか?どうして病院に?

介護の研究家

いい質問だね。昔は介護施設があまり整っていなかったり、費用などの問題で病院を介護施設の代わりに利用するケースが多かったんだ。でも、これだと医療費が高くなってしまうし、本当に治療が必要な人が入院できなくなるなどの問題が起こるよね。そこで、介護保険制度ができて、病院以外の場所で介護を受けられるようになったんだよ。

社会的入院とは。

『社会的な入院』とは、病気やけがの治療のためではなく、他に理由があって長い間入院していることを指します。大きく分けて二つの場合があります。一つ目は、心の病気を抱える方が、長く入院していたことで社会に戻ることに不安を感じ、入院を続ける場合です。二つ目は、お年寄りが病院を介護施設の代わりに利用している場合です。二〇〇〇年に介護保険制度が始まった理由の一つに、このような『社会的な入院』が増えてきたことが挙げられます。家で介護を受けるのが難しいなどの理由で、お年寄りが長く病院に入院し続ける『社会的な入院』は、医療費が増えたり、空いているベッドが減って急病の患者を受け入れにくくなったりといった問題を引き起こしました。そこで、医療保険とは別の介護保険制度を作って『社会的な入院』を減らそうとしたのです。

社会的入院の定義

社会的入院とは、医療機関において、病気やけがの治療という本来の目的ではなく、住まいの確保や介護の手配といった医療以外の理由によって長期的に継続して入院している状態を指します。

本来、病院は病気やけがを治す場所です。治療が終わって、これ以上入院する必要がなくなったにも関わらず、退院できずに病院で生活を続けている方々がいらっしゃいます。これが、社会的入院と呼ばれる状態です。

厚生労働省も、医療上の必要性がない、もしくは必要性がなくなったにも関わらず退院できない状態と定義しています。

では、なぜこのような状況になってしまうのでしょうか。主な理由は、退院後の生活の不安です。例えば、一人暮らしの高齢者の方で、退院後に一人で生活していく自信がない、あるいは家族がいても介護を十分にできないといった事情を抱えている場合があります。また、金銭的な問題で住まいを確保できないケースや、介護を担ってくれる人がいない、もしくは施設が見つからないといった事情も考えられます。

このような社会的入院は、患者さん本人にとって望ましい状態ではありません。慣れない病院での生活は、心身ともに負担がかかりますし、社会的なつながりも希薄になりがちです。さらに、医療費の増加につながるため、医療制度全体への影響も無視できません。本来であれば、必要な医療を受けられない人が出てしまう可能性もあります。

社会的入院を減らすためには、地域包括ケアシステムの構築など、退院後の生活を支える仕組みづくりが重要です。高齢化が進む中で、誰もが安心して生活を送れる社会を実現するためにも、この問題への取り組みは不可欠です。

| 社会的入院とは | 医療以外の理由で長期入院している状態 |

|---|---|

| 本来の入院の目的 | 病気やけがの治療 |

| 社会的入院の状況 | 治療の必要がないのに退院できない |

| 厚生労働省の定義 | 医療上の必要性がない、もしくは必要性がなくなったにも関わらず退院できない状態 |

| 社会的入院の主な理由 | 退院後の生活の不安 |

| 具体的な理由 |

|

| 社会的入院の問題点 |

|

| 社会的入院を減らすための対策 | 地域包括ケアシステムの構築など、退院後の生活を支える仕組みづくり |

社会的入院の主な原因

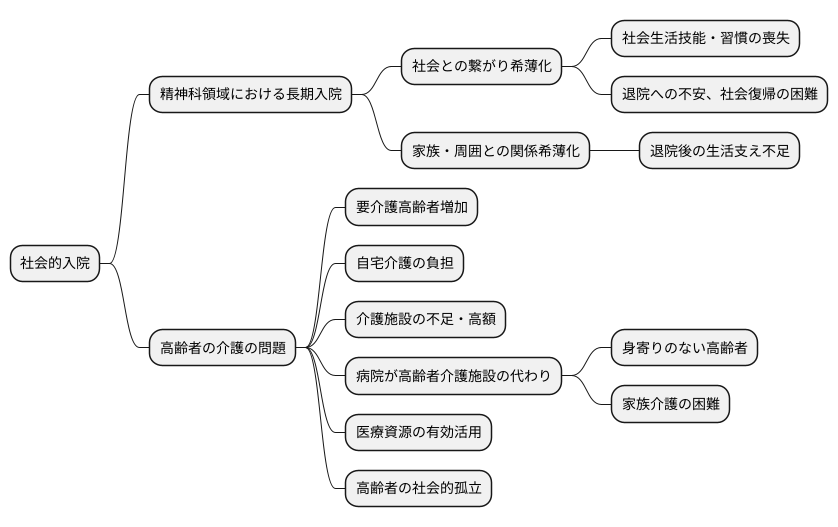

社会的入院とは、医療の必要性がないにも関わらず、様々な事情により入院せざるを得ない状況を指します。その背景には大きく分けて二つの要因が考えられます。一つは、精神科領域における長期入院です。精神疾患の治療において、入院は重要な役割を果たしますが、長期間にわたる入院生活は、社会との繋がりを希薄にしてしまう可能性があります。入院中は病院という限られた環境で生活するため、社会との接点が減り、社会生活を送る上で必要な技能や習慣が失われていく場合があります。その結果、退院への不安や社会復帰への困難を感じ、入院を続けるケースが見られます。また、長期入院により家族や周囲との関係が希薄化してしまうこともあり、退院後の生活の支えとなる人や環境が不足している場合も、退院をためらう一因となります。

もう一つは、高齢者の介護の問題です。高齢化社会の進展に伴い、要介護高齢者の数は増加の一途をたどっています。自宅での介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかり、家族だけで支えることが困難な場合も少なくありません。しかし、介護施設の数は不足しており、費用も高額であるため、入所を希望してもすぐに利用できないという現状があります。このような状況下で、病院が高齢者の介護施設の代わりとして利用されるケースが増えています。特に、身寄りのない高齢者や家族による介護が難しい場合、病院以外の選択肢が見つからず、長期入院につながるケースが少なくありません。医療を提供する場である病院が、本来の目的とは異なる形で利用されていることは、医療資源の有効活用という観点からも大きな問題と言えるでしょう。また、高齢者にとって、病院での生活は社会的な孤立を深める可能性があり、心身の状態に悪影響を及ぼす可能性も懸念されます。

社会的入院が引き起こす問題

社会的入院とは、医療的な必要性がないにもかかわらず、住まいや介護を受け入れてくれる家族などがいないなどの社会的要因によって、入院が継続している状態を指します。この社会的入院は、様々な深刻な問題を引き起こしています。

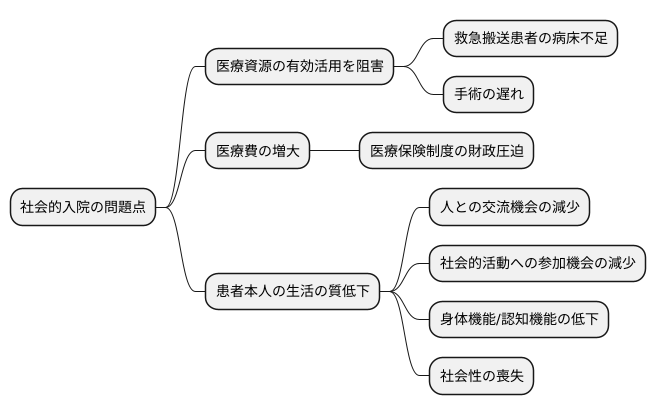

まず、医療資源の有効活用を阻害するという点が挙げられます。本来であれば、病気や怪我の治療のために短期間入院する患者を受け入れるべき病床が、社会的入院によって長期にわたって占有されてしまいます。これは、救急搬送された患者を受け入れる病床の不足に繋がり、必要な医療をすぐに受けられない人が出てしまう事態を招きます。また、手術が必要な患者が、病床の空きを待つために手術の時期を遅らせざるを得ないケースも発生し、治療の遅れに繋がることが懸念されます。

次に、医療費の増大も大きな問題です。医療的な必要がないにもかかわらず入院が続くことで、当然医療費はかさみます。これは、国民健康保険などの医療保険制度の財政を圧迫する一因となります。貴重な医療費が、本来必要のない入院に費やされることは、社会全体の損失と言えるでしょう。

さらに、患者本人にとっても、社会的入院は生活の質を低下させる可能性があります。病院という場所は、治療を行うための施設であり、家庭とは異なる環境です。家庭での生活に比べ、人との交流の機会や社会的な活動に参加する機会は限られてしまいます。そのため、入院が長期化すると、身体機能や認知機能の低下を招き、社会との繋がりを失ってしまう社会性の喪失といったリスクも高まります。本来であれば、住み慣れた地域で、家族や友人と交流しながら、自分らしい生活を送ることが望ましいにもかかわらず、それが叶わない状況は、患者本人にとって大きな負担となるでしょう。

介護保険制度との関係

人は年を重ねると、どうしても体が弱り、一人では生活していくのが難しくなることがあります。そうなると、家族の支えが必要になりますが、家族だけで全ての面倒を見るのは大変なことです。そこで、社会全体で高齢者を支える仕組みとして、二〇〇〇年に介護保険制度が作られました。

この制度が始まる前には、「社会的入院」と呼ばれる問題がありました。これは、介護が必要な高齢者が、本当は病院で治療を受ける必要がないのに、家族が介護できないなどの理由で入院してしまうことです。病院は治療をする場所で、本来は介護をする場所ではありません。そのため、このような社会的入院が増えると、本当に治療が必要な人が入院できなくなってしまうなどの問題が起こっていました。

介護保険制度は、このような社会的入院を減らすことを目的の一つとしています。自宅で介護を受けられるサービスを充実させたり、介護が必要な人が安心して暮らせる施設を増やしたりすることで、病院以外の選択肢を増やしたのです。この制度のおかげで、自宅で介護を受けられるようになったり、介護施設に入所しやすくなったりしたことで、社会的入院は一定程度減ってきました。

介護保険制度では、要介護と要支援の状態にある人が、その状態に応じて様々なサービスを利用することができます。例えば、自宅で入浴や食事の介助、排泄の介助などをしてもらったり、日帰りで施設に通ってレクリエーションや機能訓練を受けたり、施設に短期間入所して介護を受けたりすることができます。

しかし、介護保険制度が導入されてから二十年以上経った現在でも、社会的入院の問題は完全になくなったわけではありません。高齢化が進む中で、介護を必要とする人はますます増えています。そのため、介護保険制度をより良くしていくための、更なる努力が必要とされています。例えば、介護サービスを提供する事業所の職員の処遇改善や、介護ロボットなどの新しい技術の活用など、様々な課題に取り組む必要があります。

| 問題点 | 解決策 | 結果 | 今後の課題 |

|---|---|---|---|

| 高齢化による介護負担の増加、社会的入院問題 | 2000年に介護保険制度を導入。

|

社会的入院は一定程度減少 |

|

今後の課題と対策

高齢化が進む中で、医療費の抑制と質の高い生活の両立を実現するためには、「社会的入院」という問題への対策が不可欠です。社会的入院とは、医療の必要性がないにも関わらず、住む場所や介護の手が足りないなどの社会的理由により入院が長期化している状態を指します。この問題を解消するためには、様々な角度からの取り組みが必要です。

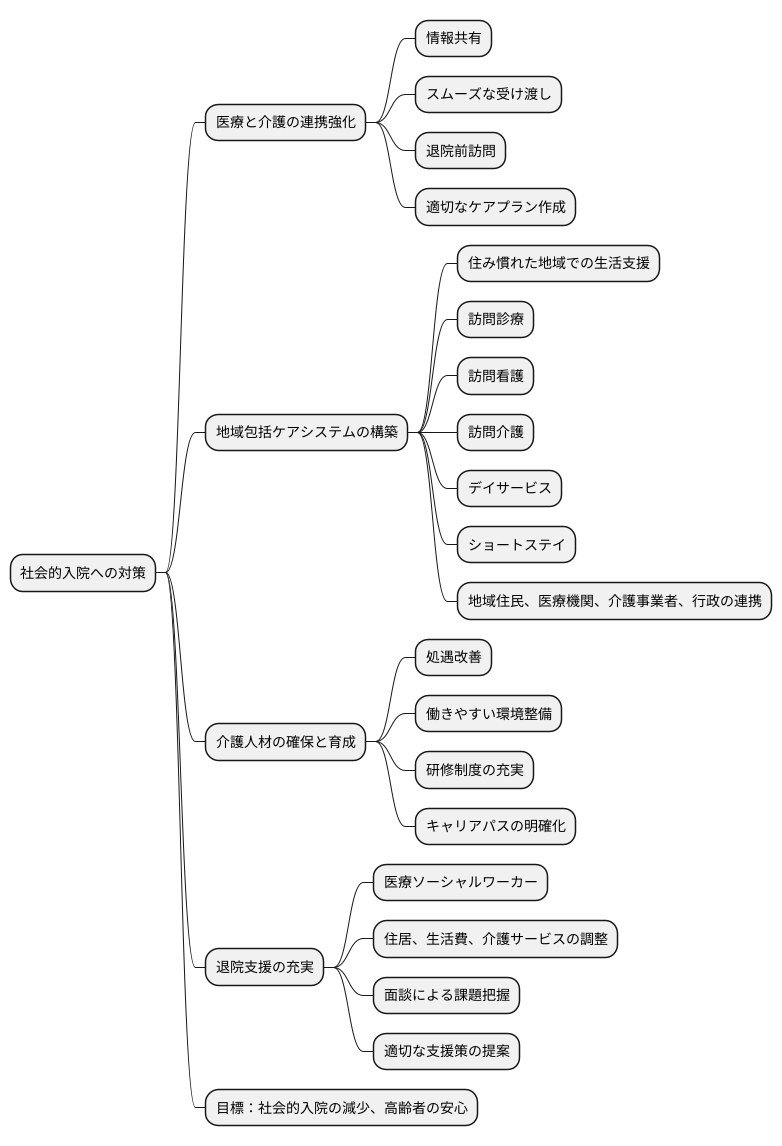

まず、医療と介護の連携強化が必要です。病院と介護施設が情報を共有し、スムーズな受け渡しを行うことで、退院後の生活の不安を解消し、在宅復帰を促進することができます。例えば、退院前に介護施設の職員が病院を訪問し、患者の状態や必要なケアについて医師や看護師と話し合うことで、より適切なケアプランを作成することができます。

次に、地域包括ケアシステムの構築も重要です。これは、住み慣れた地域で、医療、介護、生活支援を包括的に受けられるようにする仕組みです。訪問診療、訪問看護、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどのサービスを充実させることで、自宅での生活を継続することが可能になり、入院の必要性を減らすことができます。地域住民、医療機関、介護事業者、行政などが連携し、地域全体で高齢者を支える体制を築くことが重要です。

そして、介護人材の確保と育成は喫緊の課題です。介護の仕事は、人の生活を支えるやりがいの大きな仕事ですが、同時に責任も重く、労働環境も厳しい現状があります。より良い処遇を実現し、働きやすい環境を整備することで、優秀な人材を確保し、質の高い介護サービスを提供できる体制を構築する必要があります。研修制度の充実やキャリアパスの明確化なども、人材育成には欠かせません。

さらに、退院支援の充実も必要です。退院後の生活を支えるために、医療ソーシャルワーカーなどが中心となり、住居、生活費、介護サービスなどの調整を行う必要があります。退院前に患者や家族と面談を行い、生活上の課題や不安を丁寧に聞き取り、適切な支援策を提案することで、安心して自宅や施設での生活を始められるようにすることが大切です。これらの取り組みを総合的に進めることで、社会的入院を減らし、高齢者が安心して暮らせる社会を実現していくことができます。